2009 erschien Reif Larsons erster Roman «Die Karte meiner Träume», ein Buch, das mich berührte und das ich bei einer Bücherpräsentation einmal als eines der 10 schönsten Bücher auf eine Liste setzte. Auch wegen der Geschichte, die aus der Sicht eines 12jährigen seine heimliche Reise durch die Staaten erzählt. Aber mit Sicherheit wegen seiner Form; ein übergrosses Buch, voll mit Randnotizen, Skizzen, Plänen und Zeichnungen, die meisten vom Autor selbst gestaltet, ein Buch voller Originalität, formal und inhaltlich.

«Shiranu ga hotoke.»

Nun erschien wieder bei S. Fischer der neue Roman «Die Entdeckung des Horizonts» («I am Radar»): Im Frühling 1975 erblickt Radar Radmanovic in New Jersey das Licht der Welt, auch wenn im Moment seiner Geburt im Spital der Strom ausfällt und alles im Dunkeln vonstatten geht. Es ist stockfinster im Gebärsaal des Spitals. Und als das Licht wieder angeht, liegt da ein Junge mit aubergine-brauner Haut, obwohl seine Eltern weiss sind. Trotz einer naheliegenden Erklärung, ist Radars Mutter überzeugt, ihr Sohn sei das Resultat eines biologischen Irrtums. Sie setzt alles daran, Licht über die dunkle Haut ihres Sohnes zu bringen, allem Widerstand ihres Mannes entgegen. Sie pilgert von  Arzt zu Arzt, eines Tages bis in die norwegische Arktis zu einer illustren Gruppe mysteriöser «wissenschaftlicher» Puppenspieler, die den Eltern Heilung durch ein ganz besonderes Experiment versprechen. Noch mehr verunsichert, aber gleichermassen fasziniert reist die Familie zurück und tatsächlich verändert sich die Hautfarbe des Jungen Radar, wenn auch zu einem hohen Preis. Der sonst schon sonderbare Junge leidet fortan unter epileptischen Anfällen und bleibt künftig mehr als nur empfänglich für alle Arten von elektrischen Schwingungen. Radar wird zu einem Medium, Teil einer ganz speziellen Gruppe von Menschen, die im Laufe von 50 Jahren mehrere grosse Kunstperformances durchführen, in den Ruinen der vom Bosnienkrieg zerschossenen Nationalbibliothek von Sarajevo, im diktaturverseuchten Kambotscha oder im in Anarchie versinkenden Kongo.

Arzt zu Arzt, eines Tages bis in die norwegische Arktis zu einer illustren Gruppe mysteriöser «wissenschaftlicher» Puppenspieler, die den Eltern Heilung durch ein ganz besonderes Experiment versprechen. Noch mehr verunsichert, aber gleichermassen fasziniert reist die Familie zurück und tatsächlich verändert sich die Hautfarbe des Jungen Radar, wenn auch zu einem hohen Preis. Der sonst schon sonderbare Junge leidet fortan unter epileptischen Anfällen und bleibt künftig mehr als nur empfänglich für alle Arten von elektrischen Schwingungen. Radar wird zu einem Medium, Teil einer ganz speziellen Gruppe von Menschen, die im Laufe von 50 Jahren mehrere grosse Kunstperformances durchführen, in den Ruinen der vom Bosnienkrieg zerschossenen Nationalbibliothek von Sarajevo, im diktaturverseuchten Kambotscha oder im in Anarchie versinkenden Kongo.

«Meine Mutter meint, ich bin ein gutes Buch mit einem schlechten Cover.»

Reif Larsen erzählt die Geschichte von Menschen, die im Laufe ihres Lebens einmal aus den Schienen ihres Lebens herauskatapultiert wurden und nicht mehr in ihr altes Dasein so einfach zurückkehren können. Von Menschen, die durch Geschichte, Schicksal oder Zufall aus aller Sicherheit gerissen werden, ihr Leben, die Umgebung und zu Wahrheiten gewordene Zusammenhänge mit einem Mal auf ganz andere Weise und in ganz anderer Intensität wahrnehmen. «Die Entdeckung des Horizonts» ist eine phantasievolle Reise an die Ränder der Realität. Vielleicht ein Buch, dass so nur von US-Amerikanern geschrieben werden kann, die sich auch sonst in ihrem Selbstbewusstsein weniger um Grenzen kümmern. Ein Buch, das Kategorien sprengt und sich nur schwer einordnen lässt. Wieder ein Buch, das fasziniert, mich in verschiedenste Leben eintauchen lässt, das gerne so tut, als sei der Sonderfall die Normalität. Ein Buch, das einem während des Lesens fast kindlich begeistern lässt, mich mitzieht und teilhaben lässt an der «Entdeckung des Horizonts».

Reif Larsen, geboren 1980, lebt im Hudson Valley und in Schottland. Er schreibt, unterrichtet Literatur, dreht Dokumentarfilme in den USA, Großbritannien und in Afrika. Seine Erzählungen und Essays erscheinen u.a. in «The New York Times» und in «The Guardian». Sein erster Roman «Die Karte meiner Träume» (S. Fischer Verlag 2009) wurde ein Weltbestseller und 2013 von Jean-Pierre Jeunet verfilmt.

Reif Larsen, geboren 1980, lebt im Hudson Valley und in Schottland. Er schreibt, unterrichtet Literatur, dreht Dokumentarfilme in den USA, Großbritannien und in Afrika. Seine Erzählungen und Essays erscheinen u.a. in «The New York Times» und in «The Guardian». Sein erster Roman «Die Karte meiner Träume» (S. Fischer Verlag 2009) wurde ein Weltbestseller und 2013 von Jean-Pierre Jeunet verfilmt.

Das ist aber nur die eine Ebene dieses überaus gelungenen und grossartigen Romans. Leo ist tot, aus einer Familie herausgerissen. So wie sich der Vater in der Vergangenheit des Sohnes verbeisst, will die Mutter ein Gesicht, den Namen des Mörders, den Prozess gegen jenen Mann, der das Hartgummigeschoss abgefeuert hatte. Aus dem Krieg, den der Sohn als Aktivist und Hacker, Demonstrant und Konspirant führte, wird ein Krieg zwischen den Eltern, die in ihrem Schmerz den Weg aus der Trauer in komplett verschiedenen Richtungen suchen. Ein Krieg, der auch die beiden Schwestern Leos einsam werden lässt. Ein Krieg, der unsere Kinder an den irreparablen Zuständen von Umwelt und Gesellschaft zerbrechen lässt.

Das ist aber nur die eine Ebene dieses überaus gelungenen und grossartigen Romans. Leo ist tot, aus einer Familie herausgerissen. So wie sich der Vater in der Vergangenheit des Sohnes verbeisst, will die Mutter ein Gesicht, den Namen des Mörders, den Prozess gegen jenen Mann, der das Hartgummigeschoss abgefeuert hatte. Aus dem Krieg, den der Sohn als Aktivist und Hacker, Demonstrant und Konspirant führte, wird ein Krieg zwischen den Eltern, die in ihrem Schmerz den Weg aus der Trauer in komplett verschiedenen Richtungen suchen. Ein Krieg, der auch die beiden Schwestern Leos einsam werden lässt. Ein Krieg, der unsere Kinder an den irreparablen Zuständen von Umwelt und Gesellschaft zerbrechen lässt. Urs Richle, 1965 im Toggenburg, einem kleinen Bergtal in der Ostschweiz geboren, unterrichtete ein Jahr lang an der Primarschule in Gais, Kanton Appenzell. Von 1989 bis 1992 lebte er in Berlin, wo er zuerst Soziologie und Philosophie zu studieren begann, danach das Studium jedoch abbrach, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Seit 1993 lebt Urs Richle in Genf. 1996/97 absolvierte er die Ausbildung an der Drehbuchwerkstatt München (Hochschule für Film und Fernsehen München). Von 2002 bis 2006 studierte er an der Ingenieursschule des Kanton Waadt und erlangte 2006 das Diplom „Ingénieur HES en Ingénieurerie des médias, orientation IT“ (Ecole d’ingénieur COMEM+, Lausanne). Diplomarbeit: WikiViz für TECFA, Université de Genève. Seit Mai 2006 arbeteitet Urs Richle als Ingenieur im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte an der Universität Genf – und ist weiterhin als freier Autor tätig. Seit Oktober 2007 unterrichtet Urs Richle Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut der HKB (Hochschule der Künste Bern).

Urs Richle, 1965 im Toggenburg, einem kleinen Bergtal in der Ostschweiz geboren, unterrichtete ein Jahr lang an der Primarschule in Gais, Kanton Appenzell. Von 1989 bis 1992 lebte er in Berlin, wo er zuerst Soziologie und Philosophie zu studieren begann, danach das Studium jedoch abbrach, um sich ganz dem Schreiben zu widmen. Seit 1993 lebt Urs Richle in Genf. 1996/97 absolvierte er die Ausbildung an der Drehbuchwerkstatt München (Hochschule für Film und Fernsehen München). Von 2002 bis 2006 studierte er an der Ingenieursschule des Kanton Waadt und erlangte 2006 das Diplom „Ingénieur HES en Ingénieurerie des médias, orientation IT“ (Ecole d’ingénieur COMEM+, Lausanne). Diplomarbeit: WikiViz für TECFA, Université de Genève. Seit Mai 2006 arbeteitet Urs Richle als Ingenieur im Rahmen verschiedener Forschungsprojekte an der Universität Genf – und ist weiterhin als freier Autor tätig. Seit Oktober 2007 unterrichtet Urs Richle Literarisches Schreiben am Schweizerischen Literaturinstitut der HKB (Hochschule der Künste Bern). Claras Leben zwischen der Berliner Klinik und ihrem Lebensgefährten Tarum, einem Architekten aus Indien, spiegelt die Zerrissenheit der jungen Frau wieder. Sie sucht im Umgang mit ihrem Partner die Balance zwischen Nähe, Distanz und Selbstverwirklichung. Tarum erhält die Chance, nach erfolgreichen Jahren in Deutschland, ein Projekt in der Nähe seiner Heimatstadt in Indien zu betreuen und stellt die Beziehung mit Clara auf die Probe.

Claras Leben zwischen der Berliner Klinik und ihrem Lebensgefährten Tarum, einem Architekten aus Indien, spiegelt die Zerrissenheit der jungen Frau wieder. Sie sucht im Umgang mit ihrem Partner die Balance zwischen Nähe, Distanz und Selbstverwirklichung. Tarum erhält die Chance, nach erfolgreichen Jahren in Deutschland, ein Projekt in der Nähe seiner Heimatstadt in Indien zu betreuen und stellt die Beziehung mit Clara auf die Probe. Hannah Dübgen wurde 1977 geboren. Sie studierte Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaft in Oxford, Paris und Berlin. Sie arbeitete für Schauspiel und Musiktheater, und schrieb die Libretti mehrerer international erfolgreicher Opern. Ihr Debütroman «Strom», ausgezeichnet mit Preisen der Landeshauptstadt Düsseldorf und des Literaturfestivals von Chambéry, erschien 2013 bei dtv.

Hannah Dübgen wurde 1977 geboren. Sie studierte Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaft in Oxford, Paris und Berlin. Sie arbeitete für Schauspiel und Musiktheater, und schrieb die Libretti mehrerer international erfolgreicher Opern. Ihr Debütroman «Strom», ausgezeichnet mit Preisen der Landeshauptstadt Düsseldorf und des Literaturfestivals von Chambéry, erschien 2013 bei dtv.

Sündenbock. Drei Schicksale, drei brennende Lunten, die sich unaufhaltsam auf das gleiche Pulverfass hinfressen. Drei Leben, die irgendwann aus dem Tritt gerieten, dasjenige von Jean mit aller Absicht, das von Daniel, weil das Leben mit ihm spielt, das von Odette, weil sie gefangen ist. Daniel und Jean, zwei Archetypen von Männern, die unterschiedlicher nicht sein können. Und dazwischen eine Frau, deren Leben sich an ihr selbst rächt, die nicht aus ihrer Haut schlüpfen kann, trotz allem Zorn, aller Wut.

Sündenbock. Drei Schicksale, drei brennende Lunten, die sich unaufhaltsam auf das gleiche Pulverfass hinfressen. Drei Leben, die irgendwann aus dem Tritt gerieten, dasjenige von Jean mit aller Absicht, das von Daniel, weil das Leben mit ihm spielt, das von Odette, weil sie gefangen ist. Daniel und Jean, zwei Archetypen von Männern, die unterschiedlicher nicht sein können. Und dazwischen eine Frau, deren Leben sich an ihr selbst rächt, die nicht aus ihrer Haut schlüpfen kann, trotz allem Zorn, aller Wut. Quentin Mouron, Schriftsteller und Dichter mit schweizerisch-kanadischen Wurzeln wurde 1989 in Lausanne geboren und verbrachte seine Kindheit in Québec.

Quentin Mouron, Schriftsteller und Dichter mit schweizerisch-kanadischen Wurzeln wurde 1989 in Lausanne geboren und verbrachte seine Kindheit in Québec.

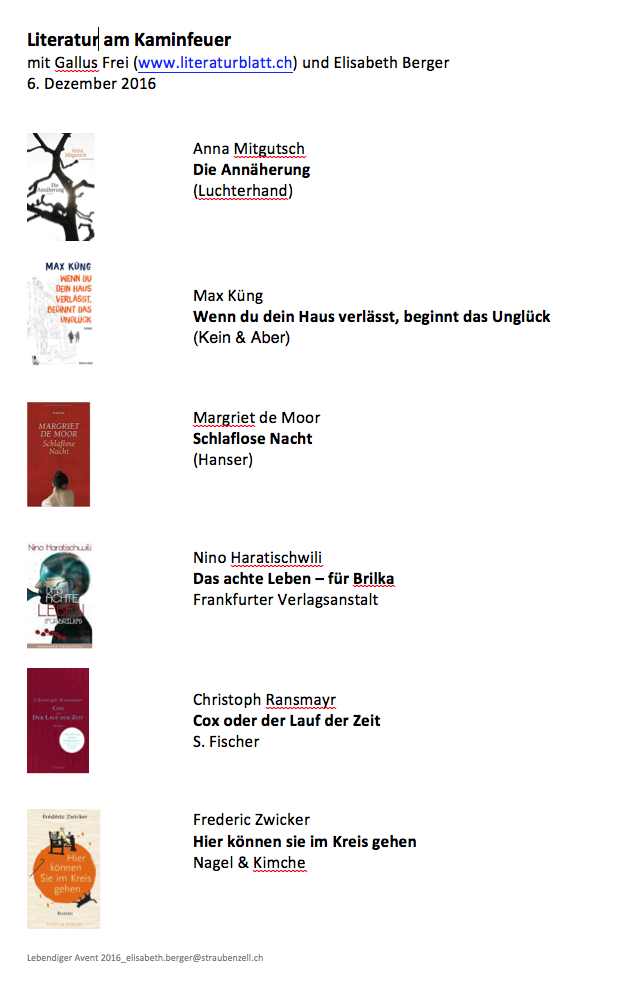

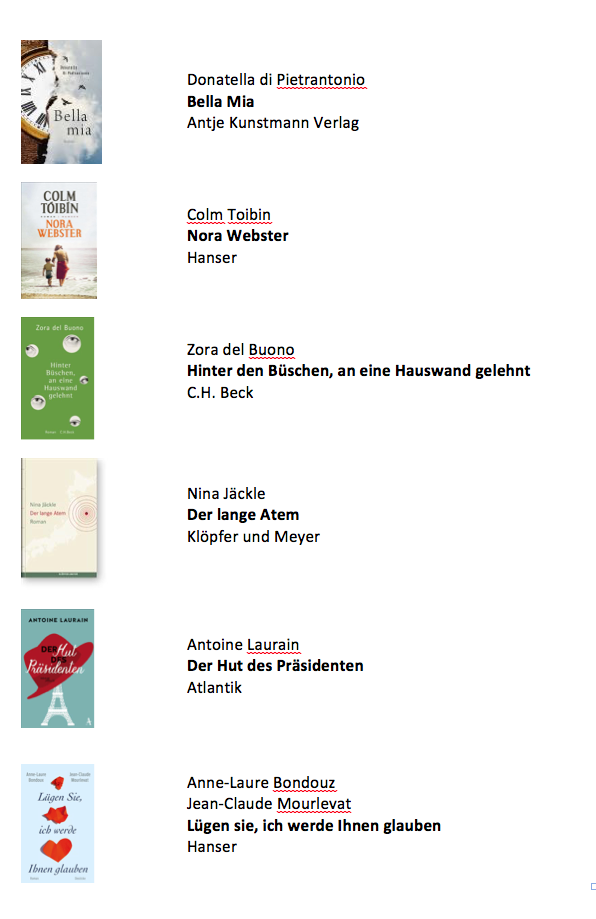

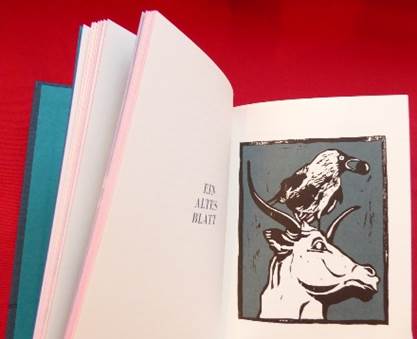

Kat Menschik ist eine herausragende Illustratorin. Der Galiani Verlag Berlin hat den Mut, zusammen mit der Illustratorin eine ganze Reihe kleiner, literarischer Schmuckstüche herauszugeben. Bücher, die in allen Belangen überzeugen: inhaltlich, weil von grossen Autoren, optisch, weil in Menschik-Manier illustriert, haptisch, weil hochwertig produziert und buchtechnisch, weil die Bücher mit farbigem Schnitt, tiefgepresstem Umschlag jedes Büchernarrenherz höher schlagen lassen. Wenn Sie also jemandem eine Freude machen wollen, der schon alles gelesen hat, dann sind es diese Perlen. Bücher, die man gar nie ins Bücherragal schieben möchte!

Kat Menschik ist eine herausragende Illustratorin. Der Galiani Verlag Berlin hat den Mut, zusammen mit der Illustratorin eine ganze Reihe kleiner, literarischer Schmuckstüche herauszugeben. Bücher, die in allen Belangen überzeugen: inhaltlich, weil von grossen Autoren, optisch, weil in Menschik-Manier illustriert, haptisch, weil hochwertig produziert und buchtechnisch, weil die Bücher mit farbigem Schnitt, tiefgepresstem Umschlag jedes Büchernarrenherz höher schlagen lassen. Wenn Sie also jemandem eine Freude machen wollen, der schon alles gelesen hat, dann sind es diese Perlen. Bücher, die man gar nie ins Bücherragal schieben möchte! Landarzt». Seltsame Geschichten wie eben jene vom Landarzt, von seltsamen Menschen in seltsamen Situationen. Illustriert von der Künstlerin Kat Menschik verdichten sich Lesegefühle, potenziert sich das schon magische Leseerlebnis Kafkas geheimnisvoller Geschichten.

Landarzt». Seltsame Geschichten wie eben jene vom Landarzt, von seltsamen Menschen in seltsamen Situationen. Illustriert von der Künstlerin Kat Menschik verdichten sich Lesegefühle, potenziert sich das schon magische Leseerlebnis Kafkas geheimnisvoller Geschichten. Ein Buch fürs Klo? Der Autor dieses Buches möge mir verzeihen. Aber jeder Bücherfreund muss auch am stillen Örtchen beweisen, dass man mit Stil, Muse und Kultur jene Zeit versüssen kann, erst recht dann, wenn Sitzungen etwas länger dauern. Stefan Keller, Journalist und Herausgeber, bekannt geworden mit seinem Buch «Grünigers Fall» über die Taten des in Ungnade gefallenen St. Galler Polizeihauptmanns und Flüchtlingsretters, öffnet in seinem neusten Buch «Bildlegenden» sein und fremde Archive. Stefan Keller ist Historiker und sammelt alte Bilder und Dokumente, kauft sie auf Flohmärkten und Brockenhäusern. 66 Bilder, Postkarten und Artefakten, literarisch kurz und knapp kommentiert, Zeitzeugnisse aus Ostschweizer Geschichte und darüber hinaus, nicht bloss erklärt, sondernd feinsinnig einander gegenüber gestellt, manchmal erhellend, manchmal nur angetippt. Viel mehr als ein zufällig arrangiertes Foto- und Kuriositätenalbum. Ein schön gestaltetes Büchlein im Querformat, das man gerne offen liegen lassen möchte. Stefan Keller «Bildlegenden, 66 wahre Geschichten», Rotpunktverlag

Ein Buch fürs Klo? Der Autor dieses Buches möge mir verzeihen. Aber jeder Bücherfreund muss auch am stillen Örtchen beweisen, dass man mit Stil, Muse und Kultur jene Zeit versüssen kann, erst recht dann, wenn Sitzungen etwas länger dauern. Stefan Keller, Journalist und Herausgeber, bekannt geworden mit seinem Buch «Grünigers Fall» über die Taten des in Ungnade gefallenen St. Galler Polizeihauptmanns und Flüchtlingsretters, öffnet in seinem neusten Buch «Bildlegenden» sein und fremde Archive. Stefan Keller ist Historiker und sammelt alte Bilder und Dokumente, kauft sie auf Flohmärkten und Brockenhäusern. 66 Bilder, Postkarten und Artefakten, literarisch kurz und knapp kommentiert, Zeitzeugnisse aus Ostschweizer Geschichte und darüber hinaus, nicht bloss erklärt, sondernd feinsinnig einander gegenüber gestellt, manchmal erhellend, manchmal nur angetippt. Viel mehr als ein zufällig arrangiertes Foto- und Kuriositätenalbum. Ein schön gestaltetes Büchlein im Querformat, das man gerne offen liegen lassen möchte. Stefan Keller «Bildlegenden, 66 wahre Geschichten», Rotpunktverlag Als ich ein kleiner Junge war, gab es nichts, was mich mehr faszinierte, als Seefahrergeschichten. Abenteuer in den sieben Weltmeeren, Legenden von Piraten und ihren Schätzen, von verlorenen Orten, den Rändern der Zivilisation. Der mare Verlag Hamburg, dessen Bücher alle irgendwie mit Meer oder Wasser zu tun haben, schenkt all jenen, die mit Phantasie entdecken wollen, ein ganz besonderes Buch. Ein Buch zum wegfahren, abtauchen, überfliegen. Dirk Liesemer, Journalist, auch für die Zeitschrift «mare», erfand dreissig imaginäre Inseln und erzählt dazu von ihren wechselvollen Geschichten, Geschichten nicht nur von Inseln, sondern von Menschen, die an diesen Inseln fast allesamt scheitern. «Das Lexikon der Phantominseln» ist ein wunderlicher Reiseführer durch die Welt der Fantasie. Zweifarbig gedruckt, mit Karten, farbigem Schnitt und Lesebändchen lehrt Dirk Liesemer vielleicht nicht so sehr Geographisches, dafür umso mehr über die Abgründe der menschlichen Seele. Dirk Liesemer «Das Lexikon der Phantominseln», mare

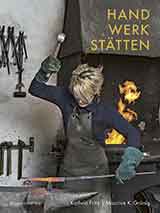

Als ich ein kleiner Junge war, gab es nichts, was mich mehr faszinierte, als Seefahrergeschichten. Abenteuer in den sieben Weltmeeren, Legenden von Piraten und ihren Schätzen, von verlorenen Orten, den Rändern der Zivilisation. Der mare Verlag Hamburg, dessen Bücher alle irgendwie mit Meer oder Wasser zu tun haben, schenkt all jenen, die mit Phantasie entdecken wollen, ein ganz besonderes Buch. Ein Buch zum wegfahren, abtauchen, überfliegen. Dirk Liesemer, Journalist, auch für die Zeitschrift «mare», erfand dreissig imaginäre Inseln und erzählt dazu von ihren wechselvollen Geschichten, Geschichten nicht nur von Inseln, sondern von Menschen, die an diesen Inseln fast allesamt scheitern. «Das Lexikon der Phantominseln» ist ein wunderlicher Reiseführer durch die Welt der Fantasie. Zweifarbig gedruckt, mit Karten, farbigem Schnitt und Lesebändchen lehrt Dirk Liesemer vielleicht nicht so sehr Geographisches, dafür umso mehr über die Abgründe der menschlichen Seele. Dirk Liesemer «Das Lexikon der Phantominseln», mare Ich lebe in einer kleinen Stadt in der Ostschweiz. Bis vor hundert Jahren war Amriswil ein Bauerndorf. Mit der Eisenbahn und der Industialisierung wuchs Amriswil schnell. In ihrer Blütezeit bekam man wohl fast alles im Dorf. Es gab kleine Läden, Handwerker, mehrere Metzgereien… Heute stirbt ein Laden nach dem andern. Dafür wuchern an allen Ecken Kebabbuden, Krimskramsläden, noch ein Friseur, Hörgräte… «Handwerkstätte» ist eine Hommage an fast vergessene Berufe; den Rosshaarmatratzenmacher in Niederbipp, den Buchdrucker in Vättis, den Seiler in Winterthur, der Büstenmacherin in Küssnacht am Rigi und die Sackdruckerin in Heimiswil… Portraits mit Bild und Text, mit Adressen und Internetauftritten, ein Nachschlage- und Inspirationsbuch für all jene, die sich nicht begnügen mit Massen- und Stangenware. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der Zeitschrift «Schweizer Familie» und dem Rotpunkt Verlag! Kathrin Fritz / Maurice K. Grünig «Handwerkstätten», Rotpunktverlag

Ich lebe in einer kleinen Stadt in der Ostschweiz. Bis vor hundert Jahren war Amriswil ein Bauerndorf. Mit der Eisenbahn und der Industialisierung wuchs Amriswil schnell. In ihrer Blütezeit bekam man wohl fast alles im Dorf. Es gab kleine Läden, Handwerker, mehrere Metzgereien… Heute stirbt ein Laden nach dem andern. Dafür wuchern an allen Ecken Kebabbuden, Krimskramsläden, noch ein Friseur, Hörgräte… «Handwerkstätte» ist eine Hommage an fast vergessene Berufe; den Rosshaarmatratzenmacher in Niederbipp, den Buchdrucker in Vättis, den Seiler in Winterthur, der Büstenmacherin in Küssnacht am Rigi und die Sackdruckerin in Heimiswil… Portraits mit Bild und Text, mit Adressen und Internetauftritten, ein Nachschlage- und Inspirationsbuch für all jene, die sich nicht begnügen mit Massen- und Stangenware. Eine gelungene Zusammenarbeit zwischen der Zeitschrift «Schweizer Familie» und dem Rotpunkt Verlag! Kathrin Fritz / Maurice K. Grünig «Handwerkstätten», Rotpunktverlag

Jackpot aus der Bahn. Da helfen die guten Ratschläge seiner Malerfreunde wenig, erst recht nicht, als Jackpot in ihnen Konkurrenten und Nebenbuhler wittert. Und als Fanny dann eines Nachts doch noch Jackpots Wohnungstür von innen abschliesst, glaubt Jackpot an die Erfüllung seiner kühnsten Träume. Aber die schöne Fanny ist und bleibt die, die mir wie Jackpot auf der ersten Seite seines Berichts begegnet; eine Frau, die sich nicht fassen, nicht anbinden lässt.

Jackpot aus der Bahn. Da helfen die guten Ratschläge seiner Malerfreunde wenig, erst recht nicht, als Jackpot in ihnen Konkurrenten und Nebenbuhler wittert. Und als Fanny dann eines Nachts doch noch Jackpots Wohnungstür von innen abschliesst, glaubt Jackpot an die Erfüllung seiner kühnsten Träume. Aber die schöne Fanny ist und bleibt die, die mir wie Jackpot auf der ersten Seite seines Berichts begegnet; eine Frau, die sich nicht fassen, nicht anbinden lässt.

gegen ihn richten, man ihm zu verstehen gibt, für wie verrückt man ihn hält, jedes Gespräch verstummt, wenn Björn auftaucht, erzählt Björn vom Zimmer, jenem Raum, der immer mehr zu seiner Mitte wird. Aber niemand an seinem Arbeitsort, nicht einmal Margareta, der Björn während einer steifen Weihnachtsfeier im Büro im Zimmer nahe zu kommen glaubt, bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Nicht einmal der Tür zwischen Aufzug und Toilette. Man beginnt Björn zu denunzieren, wenn er völlig weggetreten an der Wand zwischen Aufzug und Toilette lehnt. Björn nimmt den Kampf gegen die «Dummheit der Menschen auf, gegen Einfalt, Verleugnung und Inkompetenz». Björn, ein Ungetüm an Selbstbewusstsein und Selbsterhöhung. Er, ein offener, argloser Mann, im Kampf gegen Windmühlen, Er, den man doch ganz offensichtlich systematisch wegmobben will, der doch deutlich sieht, wie ein himmelschreiender Komplott geschmiedet wurde. Erst recht, als er aus dem Zimmer gestärkt Arbeiten abliefert, die bis hinauf in die Etagen der Direktion entzücken.

gegen ihn richten, man ihm zu verstehen gibt, für wie verrückt man ihn hält, jedes Gespräch verstummt, wenn Björn auftaucht, erzählt Björn vom Zimmer, jenem Raum, der immer mehr zu seiner Mitte wird. Aber niemand an seinem Arbeitsort, nicht einmal Margareta, der Björn während einer steifen Weihnachtsfeier im Büro im Zimmer nahe zu kommen glaubt, bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Nicht einmal der Tür zwischen Aufzug und Toilette. Man beginnt Björn zu denunzieren, wenn er völlig weggetreten an der Wand zwischen Aufzug und Toilette lehnt. Björn nimmt den Kampf gegen die «Dummheit der Menschen auf, gegen Einfalt, Verleugnung und Inkompetenz». Björn, ein Ungetüm an Selbstbewusstsein und Selbsterhöhung. Er, ein offener, argloser Mann, im Kampf gegen Windmühlen, Er, den man doch ganz offensichtlich systematisch wegmobben will, der doch deutlich sieht, wie ein himmelschreiender Komplott geschmiedet wurde. Erst recht, als er aus dem Zimmer gestärkt Arbeiten abliefert, die bis hinauf in die Etagen der Direktion entzücken. Jonas Karlsson, 1971 in Södertälje in der Nähe von Stockholm geboren, ist eine der vielversprechendsten literarischen Stimmen Schwedens. Die New York Times lobte «Das Zimmer» als «meisterhaft», die Financial Times nannte es «brillant». Das Buch brachte Karlsson den internationalen Durchbruch. Der 45-Jährige zählt zu den angesehensten Schauspielern seines Landes und wurde bereits zweimal mit dem schwedischen Filmpreis ausgezeichnet. Karlsson hat bislang drei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Romane und ein Theaterstück veröffentlicht.

Jonas Karlsson, 1971 in Södertälje in der Nähe von Stockholm geboren, ist eine der vielversprechendsten literarischen Stimmen Schwedens. Die New York Times lobte «Das Zimmer» als «meisterhaft», die Financial Times nannte es «brillant». Das Buch brachte Karlsson den internationalen Durchbruch. Der 45-Jährige zählt zu den angesehensten Schauspielern seines Landes und wurde bereits zweimal mit dem schwedischen Filmpreis ausgezeichnet. Karlsson hat bislang drei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Romane und ein Theaterstück veröffentlicht. Und was lesen wir im Lesezirkel bis im kommenden Januar? Noch beeindruckt von einer Lesung bei der BuchBasel 2016, bei der Michael Kumpfmüller aus seinem Roman «Die Erziehung des Mannes» las und erzählte, lesen wir seinen 2011 erschienen Roman «Die Herrlichkeit des Lebens», über Franz Kafkas letzte grosse Liebe.

Und was lesen wir im Lesezirkel bis im kommenden Januar? Noch beeindruckt von einer Lesung bei der BuchBasel 2016, bei der Michael Kumpfmüller aus seinem Roman «Die Erziehung des Mannes» las und erzählte, lesen wir seinen 2011 erschienen Roman «Die Herrlichkeit des Lebens», über Franz Kafkas letzte grosse Liebe.