Sonntag um 11.

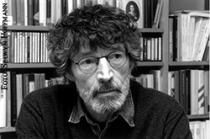

Die Literarische Vereinigung Aarau lädt zum Literaturapéro in der Aula des Pestalozzischulhauses in Aarau ein. Es liest Urs Richle, Schriftsteller, Medieningenieur, Forscher und Dozent am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel. Ein gewichtiger Mann, der etwas zu den drängenden Fragen der Gegenwart zu sagen hätte. Aber die Jugend fehlt.

Leo ist Mitte zwanzig und wird bei einer nicht bewilligten Demonstration von einem Hartgummigeschoss derart unglücklich getroffen, dass er an den Folgen der Verletzung stirbt. Eine Demonstration gegen die Allmacht der Banken. Vielleicht ist das in Aarau anders. Vielleicht freut man sich dort derart über das 40-Franken-Willkomensgeschenk der Bank in der Nachbarschaft des Schulhauses, dass man nicht unbedingt einem «Nestbeschmutzer» zuhören will, der sich zu allerhand Gesellschaftlichem kritisch äussert. Vielleicht hat der Student an einem Sonntag einfach nicht die Lust, sich in einen Disput einzumischen, darüber nachzudenken, was mit einer Gesellschaft passiert, die sich dem Diktat der Technik anzuvertrauen droht.

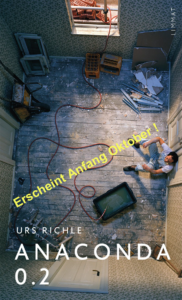

Im Roman «Anaconda 0.2» von Urs Richle findet Leos Vater im verlassenen Zimmer seines Sohnes eine als Spieluhr getarnte Bombe. Während die Mutter am Tod ihres Sohnes zerbricht, stochert der Vater in den Überresten der Existenz seines Sohnes. Was er findet, bringt nur noch mehr Rätsel. Wer war sein Sohn? Wann verloren er und seine Frau ihren Sohn? Wem galt die Bombe im Zimmer des Sohnes?

Im Roman «Anaconda 0.2» von Urs Richle findet Leos Vater im verlassenen Zimmer seines Sohnes eine als Spieluhr getarnte Bombe. Während die Mutter am Tod ihres Sohnes zerbricht, stochert der Vater in den Überresten der Existenz seines Sohnes. Was er findet, bringt nur noch mehr Rätsel. Wer war sein Sohn? Wann verloren er und seine Frau ihren Sohn? Wem galt die Bombe im Zimmer des Sohnes?

In den 70er Jahren schrieb der DDR-Schriftsteller Ulrich Plenzdorf den Montageroman «Die Leiden des jungen W.» Ein Roman über einen Vater, der nach seinem «verschwundenen» Sohn sucht, eine schmerzhafte Suche, denn der Sohn ist tot und der Vater interessiert sich zu spät.

«Anaconda 0.2» ist auch eine Vater-Sohn-Geschichte. Und eine Geschichte darüber, was Künstliche Intelligenz und Big-Data-Konzerne mit der Welt anrichten könnten, wenn die Gesellschaft die Augen schliesst und nur das grosse Geld wittert. Ist das der Grund, warum kein Judendlicher, keine Schüler der Handelsschule an der Lesung teilnahmen? Wäre das Buch nicht genau der richtige Aufhänger gewesen für notwendige Diskussionen über die Zukunft der Jugend?

Urs Richle erzählt vom Kampf gegen die Ohnmacht und ist sehr davon überzeugt, dass der Kampf nicht aussichtslos ist. Leo hat die 26 Buchstaben des Alphabets zu seiner Waffe gemacht, einer Waffe gegen die bereitwillige Ergebenheit der Allgemeinheit.

Immer noch zu wenig Gesprächsstoff? Liest man heute keine Bücher mehr, die provozieren sollen?

Urs Richle ist Vater dreier Kinder. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich mit Informatik, ursprünglich um dem ökonomischen Druck beim Schreiben zu entfliehen, mit dem Wunsch Drehbücher zu schreiben. Nun hat ihn das Thema so sehr gepackt, dass daraus 3 Romane werden sollen. 2010 erschien «Das taube Herz», die «abenteurliche Geschichte über den Menschheitstraum, eine denkende Maschine zu bauen». Im 18. Jahrhundert waren es die Apparatebauer mit Allmachtsphantasien, heute sind es Genwissenschaftler und Programmierer. Urs Richle bleibt zuversichtlich. Er ist kein Schwarzmaler, kein Pessimist. An diesem Sonntag in Aarau wäre eine heisse Diskussion im Anschluss an die Lesung erfrischend gewesen. Schade.

Urs Richle ist Vater dreier Kinder. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich mit Informatik, ursprünglich um dem ökonomischen Druck beim Schreiben zu entfliehen, mit dem Wunsch Drehbücher zu schreiben. Nun hat ihn das Thema so sehr gepackt, dass daraus 3 Romane werden sollen. 2010 erschien «Das taube Herz», die «abenteurliche Geschichte über den Menschheitstraum, eine denkende Maschine zu bauen». Im 18. Jahrhundert waren es die Apparatebauer mit Allmachtsphantasien, heute sind es Genwissenschaftler und Programmierer. Urs Richle bleibt zuversichtlich. Er ist kein Schwarzmaler, kein Pessimist. An diesem Sonntag in Aarau wäre eine heisse Diskussion im Anschluss an die Lesung erfrischend gewesen. Schade.

Urs Richle: «Solange es Leute wie Edward Snowden gibt, sind wir den Maschinen nicht unterlegen. Nur wenn wir uns nicht mehr getrauen, gegen gesetzte Regeln zu verstossen, werden sie überhand nehmen.»

Grossen Dank an die «Literarische» Aarau, die zu dieser Veranstaltung eingeladen hatte.

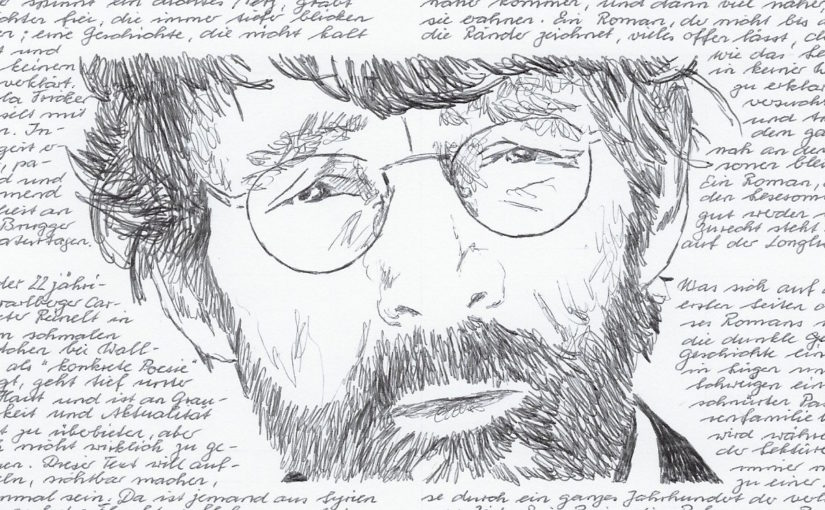

Bild; Urs Richle

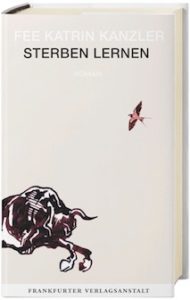

einer Gärtnerei, wo sie mit Grabpflege auf dem Friedhof ihr Lehrlingsgehalt aufbessert. Joe mag den Friedhof, weil sie allein sein will. Joe schenkt Henry etwas von der Nähe, die er zu all jenen verloren hat, die ihm wichtig sein sollten, eine Nähe, die nicht zurückzugewinnen scheint. Dabei sehnt er sich nach nichts mehr, als sein Kind, seine Julia in die Arme zu schliessen.

einer Gärtnerei, wo sie mit Grabpflege auf dem Friedhof ihr Lehrlingsgehalt aufbessert. Joe mag den Friedhof, weil sie allein sein will. Joe schenkt Henry etwas von der Nähe, die er zu all jenen verloren hat, die ihm wichtig sein sollten, eine Nähe, die nicht zurückzugewinnen scheint. Dabei sehnt er sich nach nichts mehr, als sein Kind, seine Julia in die Arme zu schliessen. Fee Katrin Kanzler, 1981 geboren, studierte Philosophie und Anglistik in Tübingen und Stockholm. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses, erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium für Literatur vom Land Baden-Württemberg. Sie lebt im Süden Deutschlands. Ihr Romandebüt «Die Schüchternheit der Pflaume» (FVA 2012) wurde für den aspekte-Literaturpreis des ZDF nominiert.

Fee Katrin Kanzler, 1981 geboren, studierte Philosophie und Anglistik in Tübingen und Stockholm. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses, erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium für Literatur vom Land Baden-Württemberg. Sie lebt im Süden Deutschlands. Ihr Romandebüt «Die Schüchternheit der Pflaume» (FVA 2012) wurde für den aspekte-Literaturpreis des ZDF nominiert.

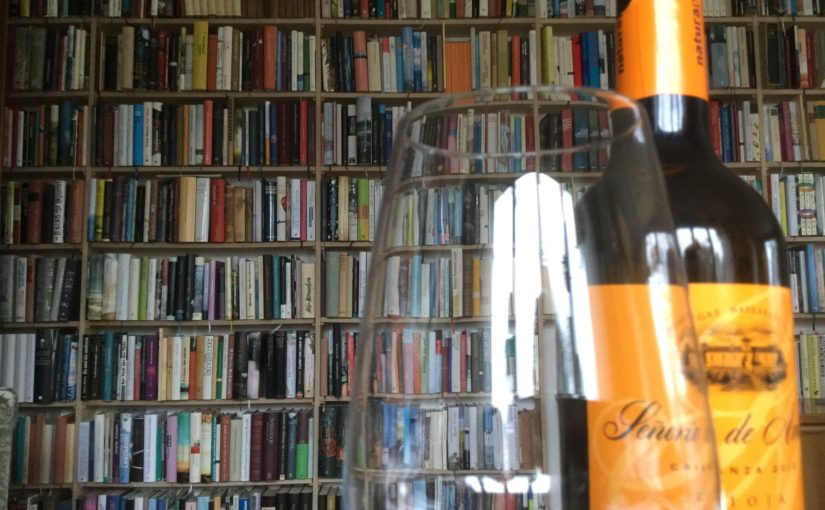

Wohnzimmer, sie mittlerweile Bürgermeisterin, verheiratet mit einem Arzt, Mutter halbwüchsiger Kinder. Man steht vor dem langen Regal mit Büchern, trinkt Wein, öffnet nach Mitternacht noch eine zweite Flasche, während der Ehemann unsichtbar ein Stockwerk höher an Arztrechnungen schreibt. Man trinkt und redet; vom Altern, von der Zeit, davon, dass wir den Dingen wie den Menschen mit inneren Augen begegnen, innerer Wahrnehmung, die sich nicht ans Objektive hält. Von der Liebe und davon, dass der Hass dazugehört, dass im Geliebten alles Heil und alles Übel liegt. Er von seiner Trennung, sie von ihrem Mann, der nach zwanzig Jahren Ehe unweigerlich nicht mehr der ist, den sie einst heiratete. Von den Vorstellungen dessen, was die Zeit bringen wird, im Kleinen auch in dieser Nacht, die sich der Autor in immer anderen Farben ausmalt. Während die Situation im Wohnzimer durch Wein und Rauch immer entrückter wird, die Gespräche immer offensichtlicher am Intimen vorbeischrammen, sitzt der Ehemann nebenan und schreibt Rechnungen.

Wohnzimmer, sie mittlerweile Bürgermeisterin, verheiratet mit einem Arzt, Mutter halbwüchsiger Kinder. Man steht vor dem langen Regal mit Büchern, trinkt Wein, öffnet nach Mitternacht noch eine zweite Flasche, während der Ehemann unsichtbar ein Stockwerk höher an Arztrechnungen schreibt. Man trinkt und redet; vom Altern, von der Zeit, davon, dass wir den Dingen wie den Menschen mit inneren Augen begegnen, innerer Wahrnehmung, die sich nicht ans Objektive hält. Von der Liebe und davon, dass der Hass dazugehört, dass im Geliebten alles Heil und alles Übel liegt. Er von seiner Trennung, sie von ihrem Mann, der nach zwanzig Jahren Ehe unweigerlich nicht mehr der ist, den sie einst heiratete. Von den Vorstellungen dessen, was die Zeit bringen wird, im Kleinen auch in dieser Nacht, die sich der Autor in immer anderen Farben ausmalt. Während die Situation im Wohnzimer durch Wein und Rauch immer entrückter wird, die Gespräche immer offensichtlicher am Intimen vorbeischrammen, sitzt der Ehemann nebenan und schreibt Rechnungen. Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt in Köln. Für sein literarisches und essayistisches Werk erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis und 2015 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Zuletzt erschienen bei Hanser «Dein Name» (Roman, 2011), «Über den Zufall» (Edition Akzente, 2012), «Große Liebe» (Roman, 2014), «Album» (Das Buch der von Neil Young Getöteten / Vierzig Leben / Du sollst / Kurzmitteilung, 2014) und «Ayda, Bär und Hase» (2017) ist sein erstes Buch für Kinder

Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt in Köln. Für sein literarisches und essayistisches Werk erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis und 2015 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Zuletzt erschienen bei Hanser «Dein Name» (Roman, 2011), «Über den Zufall» (Edition Akzente, 2012), «Große Liebe» (Roman, 2014), «Album» (Das Buch der von Neil Young Getöteten / Vierzig Leben / Du sollst / Kurzmitteilung, 2014) und «Ayda, Bär und Hase» (2017) ist sein erstes Buch für Kinder

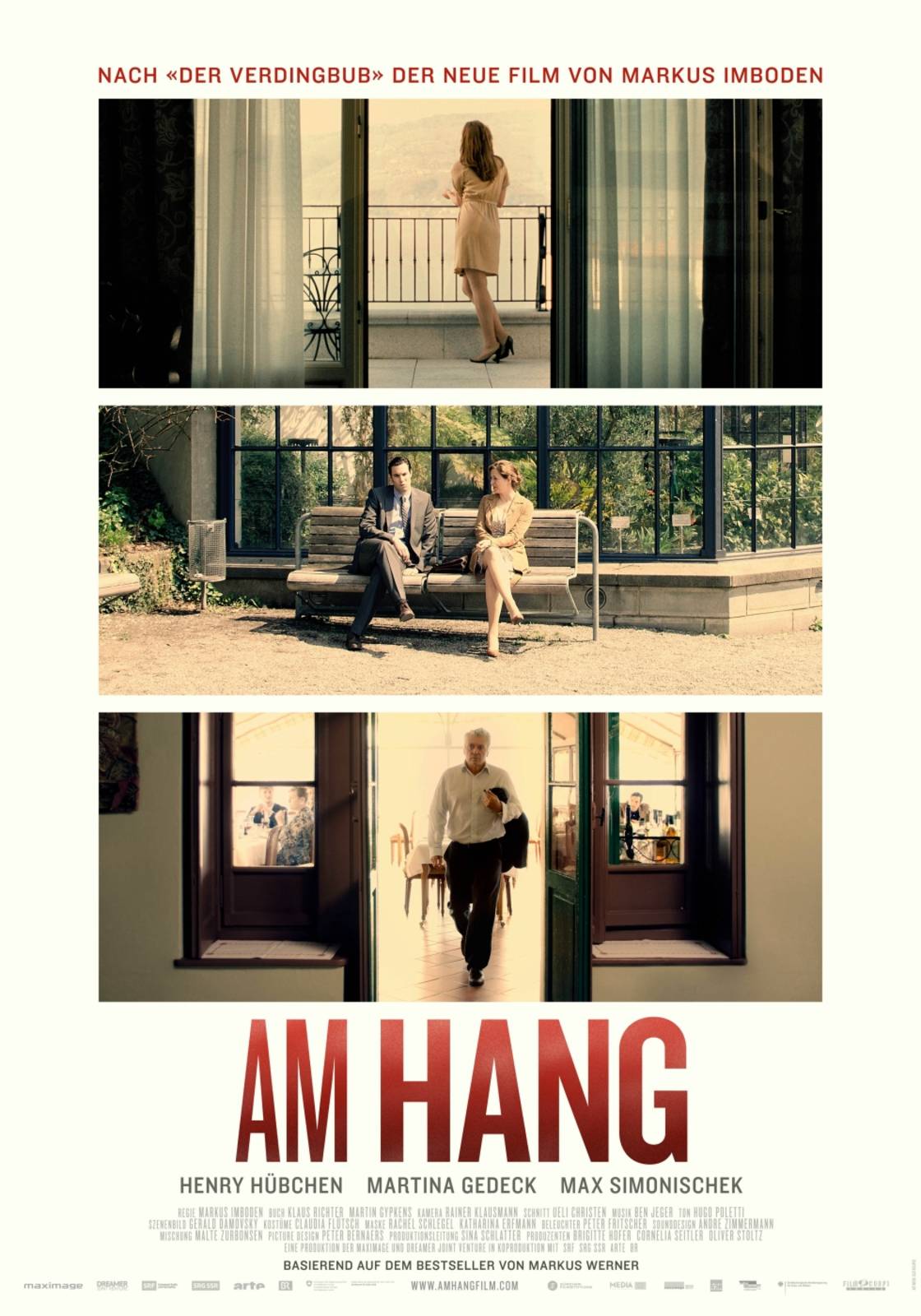

Ein anderer dicker Faden im Beziehungsgeflecht des Romans ist der junge Kilian. Ein Banker, der in seiner Kindheit hoch sensibel gerne Pianist geworden wäre. Aber Gehorsam und Strenge machten einen Kravattenmann im Glaspalast aus ihm. Einen Mann, der in seiner beruflichen Pflicht alles gibt und dafür in seinem Kopf permanent das Klingeln von abertausend Münzen mit sich herumträgt. Ausgerechnet jetzt, wo massenhaft Kunden ihre Gelder abziehen, wo der Arbeitgeber Negativschlagzeilen wegen unlauterer Devisengeschäfte macht. Kilian nimmt eine Auszeit, in einer Burnoutklinik für Privilegierte, findet zaghaft zurück zu sich selbst, um dann noch viel tiefer zu stürzen.

Ein anderer dicker Faden im Beziehungsgeflecht des Romans ist der junge Kilian. Ein Banker, der in seiner Kindheit hoch sensibel gerne Pianist geworden wäre. Aber Gehorsam und Strenge machten einen Kravattenmann im Glaspalast aus ihm. Einen Mann, der in seiner beruflichen Pflicht alles gibt und dafür in seinem Kopf permanent das Klingeln von abertausend Münzen mit sich herumträgt. Ausgerechnet jetzt, wo massenhaft Kunden ihre Gelder abziehen, wo der Arbeitgeber Negativschlagzeilen wegen unlauterer Devisengeschäfte macht. Kilian nimmt eine Auszeit, in einer Burnoutklinik für Privilegierte, findet zaghaft zurück zu sich selbst, um dann noch viel tiefer zu stürzen. Evelina Jecker Lambreva, 1963 in Stara Zagora, Bulgarien, geboren, lebt seit 1996 in der Schweiz. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Luzern und als Klinische Dozentin an der Universität Zürich. In deutscher Sprache liegen der Gedichtband «Niemandes Spiegel» sowie der Erzählband »Unerwartet» vor. Zuletzt erschienen «Vaters Land» (Braumüller, 2014).

Evelina Jecker Lambreva, 1963 in Stara Zagora, Bulgarien, geboren, lebt seit 1996 in der Schweiz. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Luzern und als Klinische Dozentin an der Universität Zürich. In deutscher Sprache liegen der Gedichtband «Niemandes Spiegel» sowie der Erzählband »Unerwartet» vor. Zuletzt erschienen «Vaters Land» (Braumüller, 2014).

zum Beispiel, die in fremde Häuser einbricht und dort die Nachricht hinterlässt: „Wir sind eure Töchter!“. Oder eine junge Frau, die ganz plötzlich ihren idealen Geliebten auf der Kinderschaukel vor ihrem Haus sieht. Oder ein Mann, der seit Jahrzehnten an seinem Opus Magnum schreibt, damit nicht zu Ende kommt und genau in solchen Nächten seiner Qual offenbar wird. Aber auch Schaufensterpuppen werden kurzzeitig lebendig und das nicht mehr gebrauchte Kinderspielzeug, das auf den Dachböden herumliegt, beginnt sich zu regen.

zum Beispiel, die in fremde Häuser einbricht und dort die Nachricht hinterlässt: „Wir sind eure Töchter!“. Oder eine junge Frau, die ganz plötzlich ihren idealen Geliebten auf der Kinderschaukel vor ihrem Haus sieht. Oder ein Mann, der seit Jahrzehnten an seinem Opus Magnum schreibt, damit nicht zu Ende kommt und genau in solchen Nächten seiner Qual offenbar wird. Aber auch Schaufensterpuppen werden kurzzeitig lebendig und das nicht mehr gebrauchte Kinderspielzeug, das auf den Dachböden herumliegt, beginnt sich zu regen. Steven Millhauser, 1943 geboren und Universitätsprofessor, ist 1997 bekannt geworden, als er für seinen Roman „Martin Dressler. The Tale of an American Dreamer“ den Pulitzerpreis bekam. Hier hat er eine Novelle geschrieben, eine Geschichte, die einen beim Lesen sofort anrührt und unmittelbar verzaubert. Gewandt und schwer romantisch zeichnet er die wunderbarsten Bilder und evoziert jene magische, fast schlafwandlerische Stimmung, in die man beim Lesen nur zu gerne versinkt. An diesem erfreulichen Lektüreerlebnis hat auch die vorzügliche deutsche Übersetzung durch Sabrina Gmeiner ihren Anteil. Schwer beeindruckt denkt man noch lange nach über diese menschlichen Dramen, die sich in dieser Mondnacht abspielen.

Steven Millhauser, 1943 geboren und Universitätsprofessor, ist 1997 bekannt geworden, als er für seinen Roman „Martin Dressler. The Tale of an American Dreamer“ den Pulitzerpreis bekam. Hier hat er eine Novelle geschrieben, eine Geschichte, die einen beim Lesen sofort anrührt und unmittelbar verzaubert. Gewandt und schwer romantisch zeichnet er die wunderbarsten Bilder und evoziert jene magische, fast schlafwandlerische Stimmung, in die man beim Lesen nur zu gerne versinkt. An diesem erfreulichen Lektüreerlebnis hat auch die vorzügliche deutsche Übersetzung durch Sabrina Gmeiner ihren Anteil. Schwer beeindruckt denkt man noch lange nach über diese menschlichen Dramen, die sich in dieser Mondnacht abspielen.

immer gefällt. Wer im Vorsatz des Buches alle 777 menschlichen Regungen liest und sich vor Augen führt, dass sie alle dem Autor zugetragen wurden und dieser sie zu Überschriften seiner Kapitel machte, darf sich über die Richtung der Geschichte nicht wundern. Diese 777 menschlichen Regungen sind die Welt, oder zumindest ein aufschlussreicher Teil dessen. Ich schrieb Tim Krohn, nachdem ich sein Buch gelesen hatte: «Ein gutes Buch. Ein guter Anfang. Wäre es ein Menü, wärs doch erst der Apéro, ein Versprechen, um die Neugier zu entfachen. Wer schaut im TV Teil 2, wenn Teil 1 kein Versprechen gibt. Und wer liest noch 2500 Seiten, wenn er nicht gepackt ist? Bei Donna Leon ist es Blut, das nach jedem Buch versickert.» «Das sind schöne Zeilen, tausend Dank! Ich bin auch ganz hin und her gerissen von gefühlen wie Dankbarkeit – all den Menschen gegenüber, die, wie du, so und kompliziert und herzlich auf mein Spiel eingegangen sind -, Aufregung, denn die ersten Reaktionen auf das Buch sind so herzlich wie oder noch herzlicher als die auf die einzelnen Geschichten -, und zudem etwas bange, denn wenn auch die ersten 200 geschrieben sind, so liegt – sofern bis zuletzt Menschen mitspielen – noch ein langer Weg vor mir und meiner Familie.» Hier entsteht mehr als ein Buch, mehr als eine Buchserie. Hier entsteht Begegnung. Was nicht heissen soll, dass in dieser Form des Entstehens das Heil läge. Es ist die Einmaligkeit. Tim Krohn begeistert mich mit und schafft es mit meiner Regung Nr. 149′ dass das Buch, die Serie auch ein bisschen mein Buch, meine Serie ist.

immer gefällt. Wer im Vorsatz des Buches alle 777 menschlichen Regungen liest und sich vor Augen führt, dass sie alle dem Autor zugetragen wurden und dieser sie zu Überschriften seiner Kapitel machte, darf sich über die Richtung der Geschichte nicht wundern. Diese 777 menschlichen Regungen sind die Welt, oder zumindest ein aufschlussreicher Teil dessen. Ich schrieb Tim Krohn, nachdem ich sein Buch gelesen hatte: «Ein gutes Buch. Ein guter Anfang. Wäre es ein Menü, wärs doch erst der Apéro, ein Versprechen, um die Neugier zu entfachen. Wer schaut im TV Teil 2, wenn Teil 1 kein Versprechen gibt. Und wer liest noch 2500 Seiten, wenn er nicht gepackt ist? Bei Donna Leon ist es Blut, das nach jedem Buch versickert.» «Das sind schöne Zeilen, tausend Dank! Ich bin auch ganz hin und her gerissen von gefühlen wie Dankbarkeit – all den Menschen gegenüber, die, wie du, so und kompliziert und herzlich auf mein Spiel eingegangen sind -, Aufregung, denn die ersten Reaktionen auf das Buch sind so herzlich wie oder noch herzlicher als die auf die einzelnen Geschichten -, und zudem etwas bange, denn wenn auch die ersten 200 geschrieben sind, so liegt – sofern bis zuletzt Menschen mitspielen – noch ein langer Weg vor mir und meiner Familie.» Hier entsteht mehr als ein Buch, mehr als eine Buchserie. Hier entsteht Begegnung. Was nicht heissen soll, dass in dieser Form des Entstehens das Heil läge. Es ist die Einmaligkeit. Tim Krohn begeistert mich mit und schafft es mit meiner Regung Nr. 149′ dass das Buch, die Serie auch ein bisschen mein Buch, meine Serie ist.

Elisabeth Binder sucht nach dem, was von ihrer Vergangenheit und derer des unscheinbaren Dorfes geblieben ist, nach Bildern aus der Kindheit, Spuren ihrer Familie und all jener Menschen, die damals das Leben des Dorfes ausmachten. Zugegeben, da schwingt manchmal Schmerz und Ernüchterung mit über all das Unwiederbringliche. Trotzdem ist jede Seite von so viel Liebe, Zartheit und Respekt getragen, dass selbst das Kaff, zu dem das Dorf geworden ist, zu einer Perle wird, zu einer ganzen Kette literarisch eingefärbter Perlen, von denen ich mich entzücken liess.

Elisabeth Binder sucht nach dem, was von ihrer Vergangenheit und derer des unscheinbaren Dorfes geblieben ist, nach Bildern aus der Kindheit, Spuren ihrer Familie und all jener Menschen, die damals das Leben des Dorfes ausmachten. Zugegeben, da schwingt manchmal Schmerz und Ernüchterung mit über all das Unwiederbringliche. Trotzdem ist jede Seite von so viel Liebe, Zartheit und Respekt getragen, dass selbst das Kaff, zu dem das Dorf geworden ist, zu einer Perle wird, zu einer ganzen Kette literarisch eingefärbter Perlen, von denen ich mich entzücken liess. Elisabeth Binder ist 1951 in Bürglen (Thurgau/Schweiz) geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Zürich war sie Lehrerin, dann Literaturkritikerin beim Feuilleton der «Neuen Zürcher Zeitung». Seit 1994 ist sie freie Schriftstellerin. 2004 erschien bei Klett-Cotta ihr Roman «Sommergeschichte», 2007 «Orfeo» und 2010 «Ein Wintergast». Elisabeth Binder erhielt die Medaille der Schweizer Schiller-Stiftung sowie den Förderpreis zum Mörikepreis.

Elisabeth Binder ist 1951 in Bürglen (Thurgau/Schweiz) geboren. Nach einem Studium der Germanistik und Kunstgeschichte in Zürich war sie Lehrerin, dann Literaturkritikerin beim Feuilleton der «Neuen Zürcher Zeitung». Seit 1994 ist sie freie Schriftstellerin. 2004 erschien bei Klett-Cotta ihr Roman «Sommergeschichte», 2007 «Orfeo» und 2010 «Ein Wintergast». Elisabeth Binder erhielt die Medaille der Schweizer Schiller-Stiftung sowie den Förderpreis zum Mörikepreis.

n Knall freisetzt, leuchtet mit einem Mal der Alltag durch die emotionalen Erschütterungen einer ersten, grossen Liebe. Erst recht als sich in der Folge die Ereignisse überschlagen.

n Knall freisetzt, leuchtet mit einem Mal der Alltag durch die emotionalen Erschütterungen einer ersten, grossen Liebe. Erst recht als sich in der Folge die Ereignisse überschlagen. Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, lebt als Journalist, Musiker und Übersetzer in Berlin. Er war Redaktionsleiter bei MTV- und VIVA-Online und hat für das Label Virgin Records gearbeitet. Heute schreibt er u.a. für den Rolling Stone und bloggt auf bernimayer.de über Fussball, Filme und die Räudigkeit der Welt. 2012 bis 2014 erschien seine dreibändige Krimireihe um den arbeitslosen Musikjournalisten und Detektei Erben Max Mandel (Heyne Hardcore). «Rosalie» ist sein literarisches Debüt.

Berni Mayer, geboren 1974 in Mallersdorf, Bayern, lebt als Journalist, Musiker und Übersetzer in Berlin. Er war Redaktionsleiter bei MTV- und VIVA-Online und hat für das Label Virgin Records gearbeitet. Heute schreibt er u.a. für den Rolling Stone und bloggt auf bernimayer.de über Fussball, Filme und die Räudigkeit der Welt. 2012 bis 2014 erschien seine dreibändige Krimireihe um den arbeitslosen Musikjournalisten und Detektei Erben Max Mandel (Heyne Hardcore). «Rosalie» ist sein literarisches Debüt.