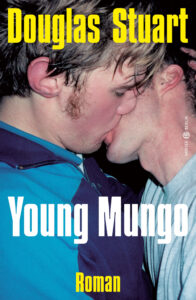

Der heilige Mungo ist Schutzpatron einer Kathedrale in der schottischen Stadt Glasgow. Aber die Heiligen scheinen Glasgow vergessen zu haben. Im zweiten Roman des in Glasgow aufgewachsenen Autors Douglas Stuart stemmt sich der nicht einmal 16jährige Mungo gegen grassierende Gewalt, toxische Männlichkeit und selbstzerstörerische Ausweglosigkeit.

In den 1970er und 1980er Jahren wurden in der Arbeiterstadt Glasgow eine ganze Reihe Minen und Fabriken geschlossen. Eine ganze Stadt rutschte in Massenarbeitslosigkeit. Noch heute gilt Glasgow als eine jener Städte mit massiver Jugendkriminalität und überdurchschnittlich hohem Drogenkonsum. In Douglas Stuarts preisgekrönten Debüt „Shuggie Bain“ war dieses düstere Szenario schon einmal Kulisse für einen Roman, der zwischen Zartheit und Brutalität hin- und herpendelte.

In den 1970er und 1980er Jahren wurden in der Arbeiterstadt Glasgow eine ganze Reihe Minen und Fabriken geschlossen. Eine ganze Stadt rutschte in Massenarbeitslosigkeit. Noch heute gilt Glasgow als eine jener Städte mit massiver Jugendkriminalität und überdurchschnittlich hohem Drogenkonsum. In Douglas Stuarts preisgekrönten Debüt „Shuggie Bain“ war dieses düstere Szenario schon einmal Kulisse für einen Roman, der zwischen Zartheit und Brutalität hin- und herpendelte.

Mungos Mutter ertrinkt in ihrer Alkoholsucht und schnappt nach den Resten eines Lebenstraums. Nichts ist geblieben nach einer frühen Ehe, drei Kindern, dem Tod des Mannes, bevor Mungo, der Jüngste, zur Welt gekommen war und der Aussichtslosigkeit, der Familie den erhofften Halt geben zu können. Hamish, der älteste, gibt den Ton in seiner Gang ein, vertickt Drogen und lechzt dauernd nach der nächsten Konfrontation mit den verfeindeten Gangs, den Katholiken, wilden Gewaltorgien, bei denen keine Regeln gelten und man bis zum Äussersten geht. Mungos Schwester Jodie versucht ihrem jüngeren Bruder das zu geben, was die meist abwesende Mutter längst vergessen hat, ein Nest, ein bisschen Wärme, in all der Grobheit etwas Zärtlichleit. Die Mutter nicht da und wenn doch im Suff, der Bruder in Sorge, dass aus Mungo kein richtiger Mann werden würde, denn alle um Mungo herum spüren, sehen und wissen, dass der grosse Junge mit dem tiefen Blick und den schmalen Händen anders ist als die meisten anderen.

Mungo lernt James kennen, einen Jungen aus der Nachbarschaft, Halbwaise wie er. Aber James ist Katholik, kaum ein Steinwurf von ihm weg und doch in einer anderen Welt. James eigentliches Zuhause ist ein Taubenschlag auf dem Dach seines Hauses, den er einst, nach dem Tod seiner Mutter, zusammen mit seinem Vater gebaut hatte. Zwischen Mungo und James wächst eine Schicksalsgemeinschaft. Zum einen, weil sie beide hoffen, dereinst diesen Ort verlassen zu können. Zum andern, weil sie spüren, dass zwischen ihnen etwas zu wachsen beginnt, eine Liebe, ein Begehren, dass dort nicht sein kann und darf.

Mungo hat in seiner Welt keinen Platz. Auf einem Ausflug, zu dem man ihn mehr zwingt als drängt, zusammen mit zwei zwielichtigen Gestalten, wird Mungo nicht bloss aufs Übelste missbraucht und in eine ausweglose Rolle gezwängt, sondern in Situationen manövriert, die ihn zu dem zwingen, was ihm eigentlich widerstrebt, woraus er sich halten will, nicht zuletzt darum, weil ihm sein Freund James unmissverständlich zu spüren gibt, dass es eine gemeinsame Zukunft nur dann gibt, wenn er aus dem scheinbar Vorgegebenen, Unausweichlichen aussteigt.

Am Schluss des Romans kehrt Mungo abgekämpft, blutverschmiert und verwundet in seine Strasse zurück in ein Leben ohne Hoffnung und Perspektive. „Young Mungo“ liest sich nicht leicht. Eine beinah dystopische Welt, die aber in den 80ern spielt, in einer Stadt, die den Menschen die Zukunft genommen hat, in einer Gesellschaft aus Gewalt und verbaler Gewalt, einer Welt, in der es keine Entscheidungen mehr gibt nur den von den Zwängen des Überlebens vorgezeichneten Pfad. Der Roman lebt von Gegensätzen, dort die Momente des Friedens zwischen Mungo und seiner Schwester Jodie oder die Zartheit in den zaghaften Zärtlichkeiten zwischen Mungo und seinem neuen Freund James. Dort die Entgleisungen der Mutter, die Gewalt in verkommenen Mietskasernen, die Schlachtzüge der verfeindeten Gangs, die Vorstellungen dessen, was Männer und Frauen sein müssen.

Was an Liebe und Zärtlichkeit in einem stinkenden Meer aus roher Gewalt und tiefem Hass schwimmt, reicht nicht aus, um sich zu befreien. „Young Mungo“ ist von shakespearescher Kraft und apokalyptischer Intensität.

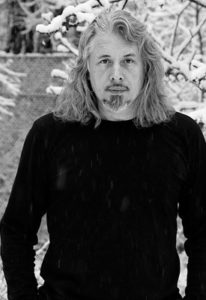

Douglas Stuart, geboren und aufgewachsen in Glasgow, studierte am Royal College of Art in London. Nach seinem Abschluss zog er nach New York, wo er als Modedesigner arbeitete. Für seinen ersten Roman, Shuggie Bain, der in 40 Ländern erschien und zum Weltbestseller wurde, erhielt er den Booker Preis 2020. «Young Mungo» (2023) ist sein zweiter Roman.

Sophie Zeitz, 1972 geboren, lebt in Berlin. Sie übersetzt aus dem Englischen, u. a. Werke von Henry David Thoreau, Joseph Conrad, John Green und Marina Lewycka und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden.

Beitragsbild © Clive Smith

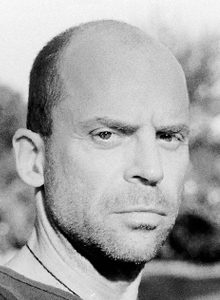

Vladimir Sorokin erschien nicht – krank. Aber weil ich mich als Leser seiner Bücher lesend auf den Abend an den Sprachsalz Literaturtagen in Hall vorbereitete, veröffentliche ich meine Leseeindrücke als Referenz an den Abwesenden, nur schon als Respektbezeugung davor, dass da einer im Sprachenkampf gegen einen totalitär-autoritären Herrscher respektlos ehrlich bleibt.

Vladimir Sorokin erschien nicht – krank. Aber weil ich mich als Leser seiner Bücher lesend auf den Abend an den Sprachsalz Literaturtagen in Hall vorbereitete, veröffentliche ich meine Leseeindrücke als Referenz an den Abwesenden, nur schon als Respektbezeugung davor, dass da einer im Sprachenkampf gegen einen totalitär-autoritären Herrscher respektlos ehrlich bleibt. Aber seine Welt wankt, als er durch einen verschlüsselten Code zu einer Sondersitzung der obersten Gilde der Edelköche gerufen wird, an irgend einen verborgenen Ort der Welt, geschützt von bis an die Zähne bewaffneten Securityleuten. Die Gilde ist bedroht, den kopierte Massenware bedroht das millionenschwere Geschäft, den sicheren Platz in der Welt der Uperclass. Am Berg Manaraga baut ein Abtrünniger eine gigantische Maschine, mit der sich hunderte absolut identische Einzelstücke unbegrenzt vervielfältigen lassen. Und weil der Gilde alle erdenklichen Mittel zur Verfügung stehen, soll Géza als Auserwählter zusammen mit einem Sonderkommando zum grossen Schlag ausholen.

Aber seine Welt wankt, als er durch einen verschlüsselten Code zu einer Sondersitzung der obersten Gilde der Edelköche gerufen wird, an irgend einen verborgenen Ort der Welt, geschützt von bis an die Zähne bewaffneten Securityleuten. Die Gilde ist bedroht, den kopierte Massenware bedroht das millionenschwere Geschäft, den sicheren Platz in der Welt der Uperclass. Am Berg Manaraga baut ein Abtrünniger eine gigantische Maschine, mit der sich hunderte absolut identische Einzelstücke unbegrenzt vervielfältigen lassen. Und weil der Gilde alle erdenklichen Mittel zur Verfügung stehen, soll Géza als Auserwählter zusammen mit einem Sonderkommando zum grossen Schlag ausholen.

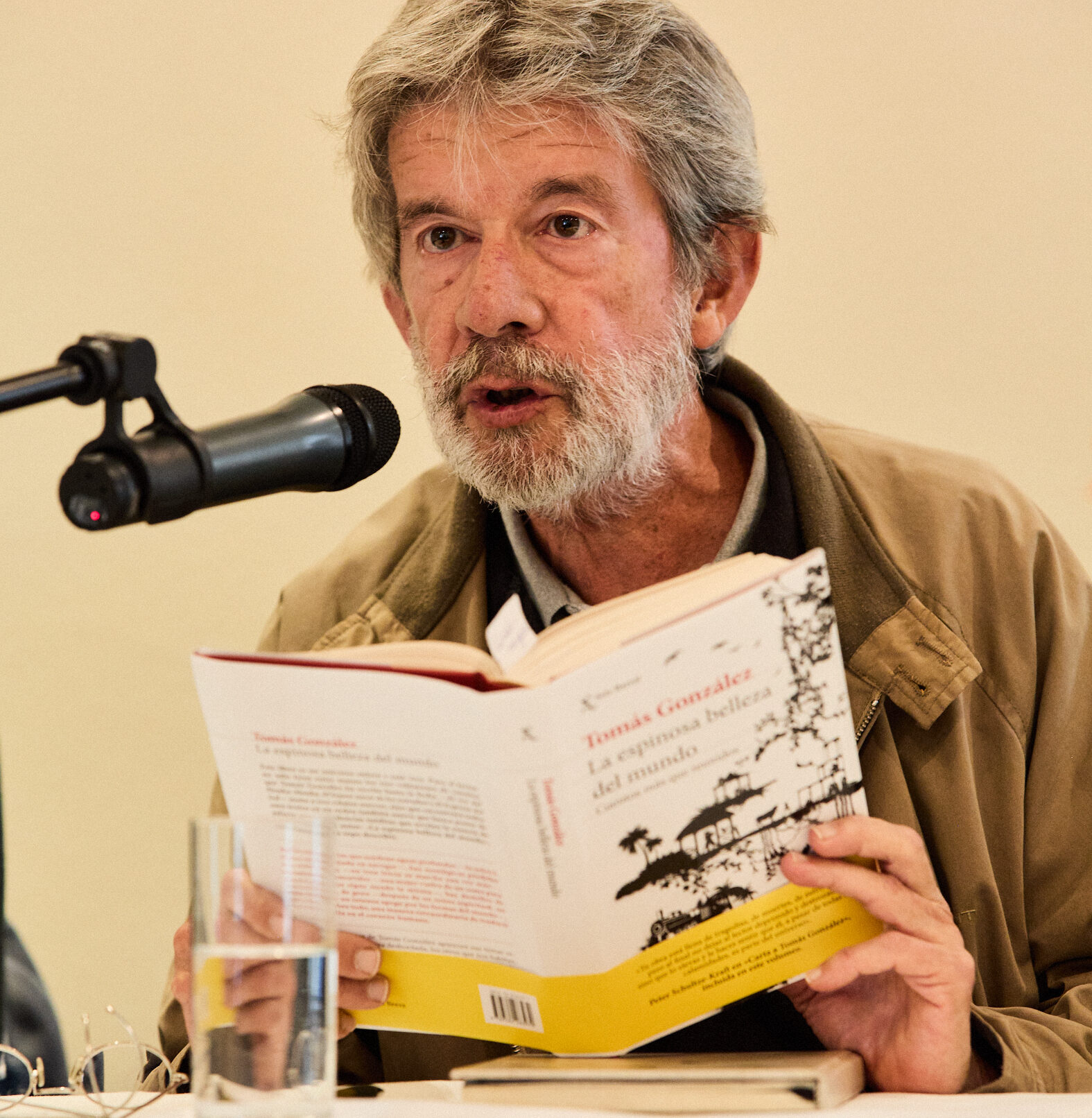

Zu Gast ist in diesem Jahr Vladimir Sorokin, der seine Kritik am politischen System Russlands mit den Mitteln der Satire in Erzählungen über irrwitzige und oft dystopische Welten übersetzt. Sein aktueller Roman „Manaraga. Tagebuch eines Meisterkochs» (Kiepenheuer & Witsch) ist eine bitterböse Abrechnung mit dem Literaturbetrieb, dessen Angriffen der russische Schriftsteller und Dramatiker selbst bereits ausgesetzt war. (Eine Rezension auf literaturblatt.ch folgt.)

Zu Gast ist in diesem Jahr Vladimir Sorokin, der seine Kritik am politischen System Russlands mit den Mitteln der Satire in Erzählungen über irrwitzige und oft dystopische Welten übersetzt. Sein aktueller Roman „Manaraga. Tagebuch eines Meisterkochs» (Kiepenheuer & Witsch) ist eine bitterböse Abrechnung mit dem Literaturbetrieb, dessen Angriffen der russische Schriftsteller und Dramatiker selbst bereits ausgesetzt war. (Eine Rezension auf literaturblatt.ch folgt.) Dass Krieg für die Betroffenen nie enden kann, stellt der Autor Zoltán Danyi, Angehöriger der ungarischen Minderheit in Serbien, in seinem zorniger Romanerstling „Der

Dass Krieg für die Betroffenen nie enden kann, stellt der Autor Zoltán Danyi, Angehöriger der ungarischen Minderheit in Serbien, in seinem zorniger Romanerstling „Der

Die literarischen Miniaturen „Alles kein Zufall“ (Hanser) der Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin und Journalistin Elke Heidenreich sind eine Liebeserklärung an das Leben mit all seiner Tragik und Schönheit und amüsante und kluge, traurige und komische Geschichten, in denen man sich wiedererkennen kann – und die dann zusammenwachsen zu einem einzigen Roman jedes unwiederholbaren Lebens

Die literarischen Miniaturen „Alles kein Zufall“ (Hanser) der Schriftstellerin, Literaturkritikerin, Kabarettistin und Journalistin Elke Heidenreich sind eine Liebeserklärung an das Leben mit all seiner Tragik und Schönheit und amüsante und kluge, traurige und komische Geschichten, in denen man sich wiedererkennen kann – und die dann zusammenwachsen zu einem einzigen Roman jedes unwiederholbaren Lebens

In seinem im August erscheinenden „Jahr ohne Winter“ (Jung und Jung) begleitet der in Wien lebende Schweizer Autor Lorenz Langenegger seinen liebenswerten Alltagshelden Jakob Walter erneut bei einem Abenteuer wider Willen, das ihn diesmal nach Australien führt: Einmal mehr ein feinsinniger Roman mit präzisem Blick für kleine Risse im zwischenmenschlichen Glück.

In seinem im August erscheinenden „Jahr ohne Winter“ (Jung und Jung) begleitet der in Wien lebende Schweizer Autor Lorenz Langenegger seinen liebenswerten Alltagshelden Jakob Walter erneut bei einem Abenteuer wider Willen, das ihn diesmal nach Australien führt: Einmal mehr ein feinsinniger Roman mit präzisem Blick für kleine Risse im zwischenmenschlichen Glück. Die französische Singer-Songwriterin und Autorin Marie Modiano liest aus ihrem bildgewaltigen Reisebuch „Ende der Spielzeit“ (Edition Blau, Rotpunkt) über ein Leben, das aus den Fugen geriet: Sie verwebt in ihrem autofiktionalen Roman das unbehauste Dasein einer jungen Künstlerin, die erstmals die Härten des Theaterbetriebs zu spüren bekommt, mit dem Widerhall einer frühen, tiefen Liebe. (

Die französische Singer-Songwriterin und Autorin Marie Modiano liest aus ihrem bildgewaltigen Reisebuch „Ende der Spielzeit“ (Edition Blau, Rotpunkt) über ein Leben, das aus den Fugen geriet: Sie verwebt in ihrem autofiktionalen Roman das unbehauste Dasein einer jungen Künstlerin, die erstmals die Härten des Theaterbetriebs zu spüren bekommt, mit dem Widerhall einer frühen, tiefen Liebe. (