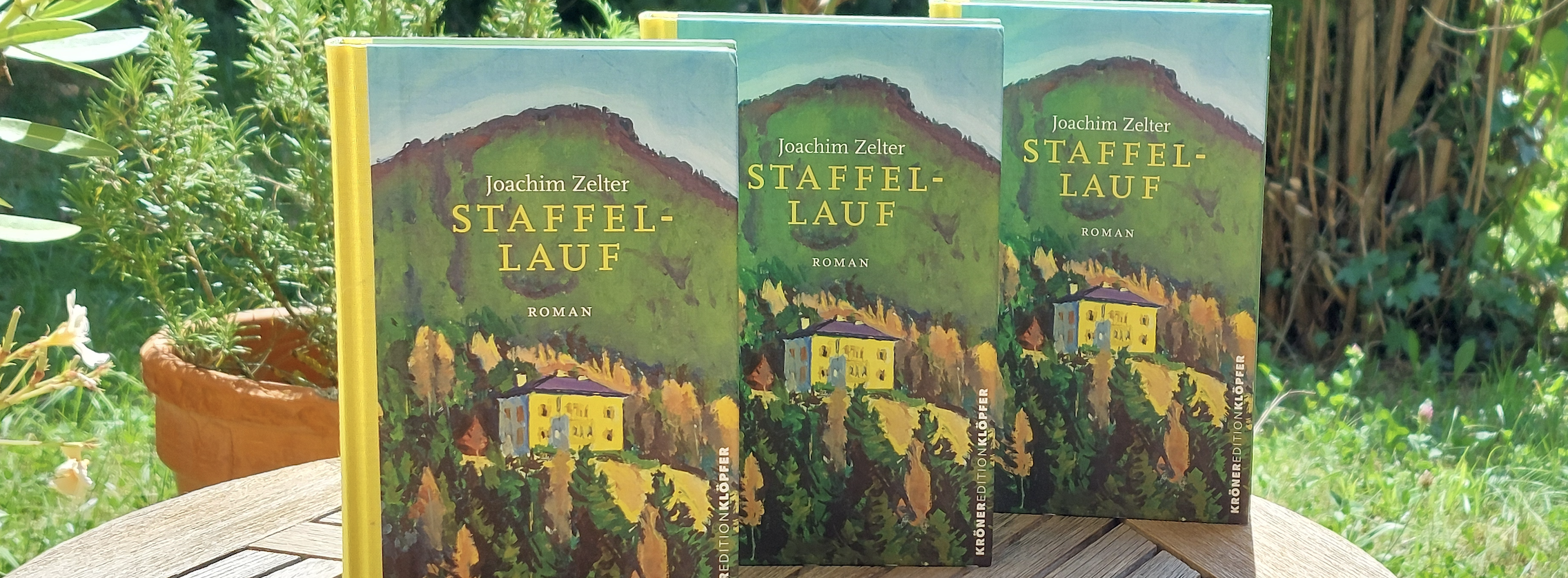

Joachim Zelter überrascht wie jedes Mal. Sein neuster Streich ist Sprachkunst und vielschichtiges Geschichtengeflecht. Ein Künstlerroman, ein Kunstroman, eine Liebesgeschichte, die Geschichte von Irrtum und Irrglauben, von Freundschaft und grenzenloser Einsamkeit. Ein Buch wie ein Kaleidoskop.

Sie gilt als vielversprechende Malerin, geht ganz auf in ihrer Malerei, erhält Zuspruch und empfindet grösstes Glück, wenn auf der Staffelei etwas gelungen scheint. Eines Tages erscheint ein seltsam steifer Mann im Atelier, geht von Bild zu Bild, lässt sich einiges erklären, stellt Fragen, ohne dass Bernadette hätte sagen können, die Bilder würden dem Mann gefallen. Obwohl er keines ihrer Bilder kauft, erscheint er immer wieder in ihrem Atelier, ohne je um ihre Zustimmung gebeten zu haben. Er sitzt in dem einen bequemen Sessel im Atelier, schaut, liest und kommentiert. Manchmal schweigt er auch nur und schaut zu, Bernadette immer mehr verunsichert, weil sie nicht weiss, wie ihr geschieht und weil sie den Mut nicht findet, den Mann, der sich dann irgendwann als Karl Staffelstein vorstellt, vor die Tür zu setzen. Der Mann wird zu einem Ding in ihrem Leben, einem Gegenstand, der sich nicht mehr fortschaffen lässt. Erst recht, als er die bittet, seine Frau zu werden.

Wie oft nimmt unser Leben eine Wendung ein, die keiner wirklichen Entscheidung entspringt? Es geschieht einfach. Manchmal, weil man die Kraft nicht aufbringt, sich dagegenzustemmen oder weil einem der Mut fehlt, laut und deutlich Nein zu sagen, die Richtung zu ändern. Bernadette rutscht in ein Leben, das sie sich nicht ausgesucht hat, obwohl ihr die Familie ihres Gemahls die kalte Schulter zeigt, als notwendiges Übel akzeptiert, nicht zuletzt in der Hoffnung, dereinst mit einer kleinen Schar Stammhalter die noble Art zu erhalten, zählte man doch einst zu den Freunden Schillers.

Nun wird Bernadette zum Gegenstand; zur Ehefrau, zur Hausfrau, zur Mutter, irgendwann mit drei Kindern, zum Accessoire, das gut in den Haushalt passt, dem man mit der attraktiven Frau eine Würze gibt, die der über Jahrzehnte gepflegten Steifheit etwas Künstlerisches gibt. Ihr Mann ist Beamter, hoch gestellt, steigt tüchtig auf, wechselt mit der flotten Familie von Ort zu Ort. Die Staffelei, die Leinwände und Farben bleiben in einem Schuppen. Bernadettes Herz verkümmert. Und als man sie zum ersten Mal in die Klinik einweist, ist klar, es liegt in ihrer Familie. Kein Wunder, wenn schon ihr Bruder dem Wahn verfiel.

Im zweiten Teil des Romans erzählt Joachim Zelter die Geschichte von Jakob, dem ältesten der drei Kinder von Bernadette und Karl. Nie die Sicherheit einer liebenden Familie erfahren, lässt sich auch er von den Vorstellungen anderer in ein Leben zwingen, dass nie einer Entscheidung entsprang. Er studiert, nachdem seine Grossmutter stets kontrollierte, ermutigte und drängte. Durchaus erfolgreich doktoriert er und traut sich endlich zu tun, was er wirklich will; schreiben. Er tut es, weil es das einzige ist, was sich wie echtes Leben anfühlt. Nicht weil es ein Traum ist, sondern der einzige Weg, auf die Spur zu kommen. Und trotz vieler Widrigkeiten und weil gar niemand auf den eigenartigen Kauz gewartet hat, wird aus einem Manuskript ein Buch, nicht zuletzt mit Hilfe einer Freundin, einer zarten Liebe, einer Freundschaft, die sich nur schwer in Jakobs Leben einordnen lässt.

Die Leben von Bernadette und ihrem Sohn Jakob spiegeln sich. Während Bernadette, die die Malerei durch all die Zwänge aufgeben muss, verkümmert und erkrankt, erwacht Jakob erst spät aus einem Dämmerzustand. Bernadette verliert das Glück, obwohl sie doch genau spürte, dass ihre Bestimmung Malerin gewesen wäre und nicht der «sichere Hafen einer Ehe». Jakob gewinnt das Glück erst, als er seinen sicheren Hafen verlässt.

„Staffellauf“ ist ein grossartiger Roman, ein schillerndes Kunstwerk, das viel mehr sein will, als bloss die Nacherzählung eines Geschichtengeflechts. Joachim Zelter fabuliert und spielt. Bei einem Staffellauf gibt man den Stab dem Nächsten weiter. Aber das wahre Leben ist nicht wie auf der Tartanbahn durch zwei weisse Linien markiert. Wir hätten die Wahl!

Interview

Du beschreibst Szenarien, nicht zuletzt jene in Karl Staffelsteins Stammhaus, in dem man viel auf Herkunft und Etikette gibt, derart beklemmend, dass sie nur schwer zu ertragen sind. Aber eigentlich ist es die scheinbare Willenlosigkeit der jungen Bernadette, die so schwer auszuhalten ist. Warum gehen wir offenen Auges ins Verderben? Wir haben ein einziges Leben zur Verfügung und es fällt uns derart schwer, unseren ganz eigenen Weg zu finden?

Nach meinem Gefühl hat Bernadette durchaus einen Willen, sogar einen sehr ausgeprägten, aber sie kann ihn nur schwer artikulieren, geschweige denn durchsetzen. Mit dem Willen ist das so eine Sache. Der eigene Wille stösst oftmals auf den Willen anderer Menschen, der sich als stärker und mächtiger und durchsetzungsfähiger erweist als der eigene. Nicht selten wird der eigene Wille buchstäblich aufgefressen und verspeist von einem mächtigeren Willen. „Ein Käfig ging einen Vogel suchen.“ Dieser Satz von Franz Kafka bringt es auf den Punkt. Manche Menschen sind Vögel, andere Käfige. Darin liegt ein Unheil. Man darf auch nicht vergessen. Der Roman nimmt in den frühen Sechzigerjahren seinen Anfang. In dieser Zeit hatte eine junge Frau (zumal eine mittellose Malerin) viel weniger Möglichkeiten der Abgrenzung oder der Durchsetzung eigener Wünsche. Eine männliche, hierarchisch-autoritäre Gesellschaft stand gegen sie, flankiert von Mächten und Institutionen wie Kirche, Familie und Valium verschreibenden Ärzten. Für all sie war die Eheschliessung und die Gründung einer gutbürgerlichen Familie das höchste Ideal. Doch ich räume ein: es liegt in der Art und Weise, wie Bernadette sich auf eine ungewollte Ehe tatsächlich einlässt, etwas Unbegreifliches. Genau diese Unbegreiflichkeit versuche ich in meinem Roman (eigentlich in all meinen Romanen) auszuloten. Ab wann steht man gegenüber einem nahen Menschen derart im Wort oder in einer zwischenmenschlichen Pflicht, dass es kein Zurück mehr zu geben scheint, oder allenfalls ein Zurück, in dem man oder frau nicht umhinkommt, dem anderen massive Schmerzen zuzufügen.

Dein Roman ist alles andere als ein Plädoyer für die Institution Ehe. Die Ehe ist nicht das einzige Abhängigkeitsverhältnis, in das sich der Mensch mit wehenden Fahnen stürzt. Nicht zuletzt der Kultur-, der Literaturbetrieb ist voller solcher Abhängigkeiten. Bernadette vergisst die Freiheit, die sie einst besass. Jakob gewinnt sie erst spät. Ist die Zuweisung Bernadette als Verliererin und Jakob als zaghafter Gewinner nicht ein potenzieller Fettnapf?

Ich sehe Bernadette nicht als Verliererin und Jakob auch nicht als Gewinner. Jedes Leben ist ein einzigartiger Versuch, mit der Geworfenheit unserer Existenz irgendwie zurechtzukommen. Der Roman, ein Familienroman, beschreibt über mehrere Generationen hinweg, neuralgische Lebenssituationen, in denen sich Menschen so oder so entscheiden können, also entweder für äussere Vorgaben (sei es nun Ehe, Familie oder materielle Absicherung) oder für sich selbst. Jakob entscheidet sich (anders als seine Mutter) in einer entscheidenden Lebenssituation für sich selbst, das heisst, er entscheidet sich, Schriftsteller zu werden, obgleich alle gesellschaftlichen Normen und Vorgaben dagegensprechen. Der Sohn tut also etwas, was auch seine Mutter hätte tun können, eine Entscheidung für sich selbst zu treffen, wobei es den Sohn ja gar nicht geben würde, hätte seine Mutter sich damals anders entschieden. In dieser existentiellen Paradoxie bewegt sich der Roman und zugleich drängt er darauf, dass Kinder vielleicht viele, viele Jahre später etwas anders machen können als ihre Eltern. Deshalb auch der Titel: STAFFELLAUF.

Bernadette findet auf einem ihrer Stadtstreifzüge in einer Buchhandlung ein Buch mit dem Titel „Die Lieb-Haberin“. Ein klasse Titel. Könnte doch auch ein Buch von Joachim Zelter sein, zumal sich Liebe und Haben ziemlich streiten? Und alles, was streitet, erzählt Geschichten.

Ja, das Buch (DIE LIEB-HABERIN) ist in der Tat von mir. Ich habe es vor mehr als 20 Jahren geschrieben und veröffentlicht. Dieser Roman erzählt eine ähnliche Geschichte wie STAFFELLAUF, nur unter inversen Vorzeichen: keine Frau, sondern ein junger Mann gerät hier immer tiefer in den Strudel einer Beziehung, die er überhaupt nicht will. Je mehr er sich dieser Beziehung zu entziehen versucht, desto mehr verstrickt er sich in sie. Es ist ein durch und durch erfolgloser Roman gegen alle kulturellen Vorgaben und Konditionierungen: kein Liebesroman, sondern ein Nicht- oder Anti-Liebesroman; nicht die Erfüllung einer Liebe steht dort im Mittelpunkt, sondern ihr Abwehren, ihr Verweigern; kein entschiedenes Ja ist irgendwo zu hören, sondern allenfalls die Unfähigkeit, Nein zu sagen; keine gefällige Liebhaberin ist die Geliebte, sondern eine besitzergreifende Lieb-Haberin. Der Roman steht so sehr gegen alle gängigen Erwartungen, dass ihm etwas Unglaubliches, Surreales, geradezu Groteskes innewohnt. STAFFELLAUF ist der Versuch, ein ähnliches Thema noch einmal neu zu erzählen, neu zu fassen, es in einen anderen, viel ursprünglicheren Kontext meines Lebens zu stellen.

Bernadette findet in einem ihre Klinikaufenthalte in Johannes ein Gegenüber, der das Zeug gehabt hätte, zum Retter zu werden. Aber du lässt Johannes wieder abtauchen, so wie einmal bedeutende Menschen mit der Zeit nach und nach aus unseren Geschichten verschwinden. Hat sich der so einfach aus deinem Roman entfernt? Musstest du ihn loswerden?

Ich wollte die beiden in der Tat durchbrennen lassen, sie ein neues gemeinsames Leben beginnen lassen. Ich habe es ernsthaft versucht, doch es hat schon nach wenigen Seiten – trotz aller literarischen Bemühungen – nicht funktioniert. Der ganze Roman hat sich dagegen gesträubt. Der Roman wäre durch eine solche Wendung gesprengt worden, wäre ins Märchenhafte oder Phantastische abgeglitten. „Ein Bürgermädchen kann sich die Illusion machen, dass ein Prinz kommen wird, um sie herauszuholen.“ Nach Sigmund Freud ist das aber wenig wahrscheinlich. Wie hätte auch ein gemeinsames Leben der beiden glücken sollen: Johannes, ein mittelloser Schriftsteller, Bernadette eine ebenfalls mittellose Malerin, die seit Jahren von schweren Depressionen gezeichnet ist. Dazu hat sie zwei Kinder, die daheim auf sie warten. Eine solche Beziehung hätte kaum funktioniert, weder literarisch noch nach Massgabe irgendeines Realitätsprinzips. Die eigentlichen Liebesgeschichten sind (jedenfalls seit Romeo und Julia) ohnehin diejenigen, die von vornherein zum Scheitern verurteilt sind. Sollte eine Liebesgeschichte je glücken, dann wäre es keine Liebesgeschichte mehr.

Jakobs Geschichte ist das Spiegelbild der Geschichte seiner Mutter, wenn auch spiegelverkehrt. Er schafft es irgendwie, sich zu befreien. Wenn auch zu einem hohen Preis. Jakob ist Schriftsteller. Wie viel Joachim Zelter steckt in Jakob Staffelstein?

Ziemlich viel. Der ganze Roman bewegt sich nah an der Realität. Obgleich man sich fragen kann: Was ist schon Realität? Je mehr man sie zu begreifen versucht, desto mehr entzieht sie sich, beginnt man umzustellen, neu zu ordnen, neu nachzudenken oder vieles auszulassen.

Jakobs Doktorarbeit wird zu einem Sprachmonster, zu einem Sprachpanoptikum. Eigentlich eine wissenschaftliche Arbeit, in Tat und Wahrheit aber ein riesiger Zettelkasten voller Kuriositäten. Steckt da auch ein Zeltertraum, irgendwann beim Schreiben allen Konventionen zu entsagen?

Ja, es ist der Traum, allen Vorgaben und Konventionen zu entsagen. Von Nietzsche gibt es den schönen Satz über Lawrence Sterne: Er sei „der freieste Schriftsteller aller Zeiten“ gewesen. Ein wenig dieser unermesslichen Freiheit wollte auch ich mir herausnehmen. Die Literaturgeschichte ist eine Geschichte der Konventionen, sie ist aber noch viel mehr eine Geschichte des Überschreitens oder der Sprengung von Konventionen. Jahrelang schreibt Jakob Staffelstein an einer Doktorarbeit. Eigentlich ist eine Doktorarbeit der Inbegriff gnadenloser Akribie und Strenge. Doch innerhalb dieser rigiden Strenge findet er in den Fussnoten, die er verfasst, einen unterirdischen Raum für seine eigensten und innersten Gedanken, die er einfach niederschreibt, gegen alle wissenschaftlichen Vorgaben und Konventionen. Die Doktorarbeit markiert somit den Übergang von der Wissenschaft in die literarische Kreativität, von der toten Mechanik akademischen Arbeitens ins überbordende Leben. Eine Doktorarbeit kann am Ende geistreicher und kreativer sein als so mancher Roman.

Auch in Jakobs Leben gibt es eine „Liebe“, eine Frau, eine Retterin, Gesine. Aber auch sie verschwindet. Es scheint, als hättest du die Liebesgeschichte um jeden Preis verhindern wollen.

Der Autor, der Roman, all die Buchstaben und Worte und ihre innersten Wünsche und Absichten hätten sehr gerne die Beziehung zwischen Jakob und Gesine fortgesetzt. Liebend gerne. Für Jakob ist Gesine die Liebe, die Frau seines Lebens, aber (wie im wirklichen Leben) können auch literarische Figuren sich dem entziehen und ihre eigenen Wege gehen. Oder auch nicht ihre eigenen Wege. Denn Gesines Situation ähnelt in mancherlei Hinsicht der Situation von Jakobs Mutter dreissig Jahre früher. Gesine und Jakobs Mutter sind Spiegelbilder. Auch Gesine ist verheiratet und hat Kinder und entscheidet sich in einem entscheidenden Lebensmoment für Werte wie Sicherheit und Familie statt für Wahrhaftigkeit, Selbstverwirklichung oder Freiheit. Aber: Ob nun verheiratet oder nicht, am Ende sind und bleiben viele Menschen mit sich oder mit anderen allein.

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. «Der Ministerpräsident» (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie «Im Feld» (2018). In der KrönerEditionKlöpfer erschienen «Die Verabschiebung» (2021) und «Professor Lear» (2022). Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen: u. a. den begehrten Preis der LiteraTourNord. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und im Deutschen PEN.

Joachim Zelter, 1962 in Freiburg geboren, studierte und lehrte Literatur in Tübingen und Yale. Seit 1997 freier Schriftsteller. Bei Klöpfer & Meyer erschienen u. a. «Der Ministerpräsident» (2010), nominiert für den Deutschen Buchpreis, sowie «Im Feld» (2018). In der KrönerEditionKlöpfer erschienen «Die Verabschiebung» (2021) und «Professor Lear» (2022). Joachim Zelter erhielt zahlreiche Auszeichnungen: u. a. den begehrten Preis der LiteraTourNord. Er ist Mitglied im Verband deutscher Schriftsteller und im Deutschen PEN.

«Imperia», Rezension auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Yvonne Berardi

Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «

Nina Jäckle wurde 1966 in Schwenningen geboren, wuchs in Stuttgart auf und begann früh, Hörspiele zu schreiben; es folgten Erzählungen und Romane, mit gehörigem Erfolg: Nina Jäckle erhielt u. a. den Tukan-Preis, den Evangelischen Buchpreis, den Italo-Svevo-Preis, die Förderung des Deutschen Literaturfonds sowie die Stipendien der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo und des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia. Bei Klöpfer & Meyer erschienen zuletzt die Romane «

Gastbeitrag von

Gastbeitrag von