Wie fast jedes Jahr wird scharf geschossen, sobald die Teilnehmenden und das Programm feststehen. So wie dieses Jahr; es wird eifrig polemisiert, geschimpft, gewarnt und Gift gestreut. Mit Sicherheit gibt es Kritikpunkte genug, Erwartungen, die sich im Vorfeld schon nicht erfüllen. Aber die Solothurner Literaturtage sind nicht nur Nabel- und Werkschau der Schreibenden, sondern Literaturtage der Lesenden. Und die freut’s.

Erster grosser Programmpunkt des ersten Tages war der neue Roman «Warum wir zusammen sind» von Martin R. Dean, dem schon kurz nach dem Erscheinen in den Medien viel Platz eingeräumt wurde, denn Martin R. Dean trifft mit seinem Buch den Nerv der Zeit. Der Roman erzählt nicht nur von Beziehungen und Lieben, es sind gesellschaftliche und sehr intime Betrachtungen dessen, was Paare verbindet, genau das, was jene betroffen macht und gleichermassen fasziniert, die morgens in Scharen den Landhaussaal an der Aare füllen.

Solothurn war, ist und wird während dreier Tage Nabel und Mekka der Schweizer Buchwelt, das Epizentrum aller tektonischer Literaturverschiebungen, die dieser Anlass jedes Jahr auslöst. Seien es die Diskussionen in den Medien darüber, was an jenem oder diesem zu kritisieren sei, an den Eingeladenen, der Programmierung, dem Frust der einen, nicht oder schon wieder nicht eingeladen zu sein, den Ärger, den einen oder anderen Fixstern im Programm zu vermissen.

Vielleicht liegen die Gründe für all die immer wiederkehrende Kritik darin, dass dieses Buchfest mit jedem Jahr um eine Stufe mehr ins Unermessliche und Unerfüllbare aufsteigt. In der Schweiz gibt es kein zweites derartiges, in der Tradition verwobenes Festival, das ein so breites und zahlreiches Publikum zu mobilisieren vermag, wo das Dabeisein darüber entscheiden kann, ob ein Buch zu einem «finanziellen Erfolg» wird, ob sich ein Titel, ein Name überhaupt erst an die Oberfläche schält, wo die Leserschaft ihre Fühler ausstreckt.

«Die Ehe ist der Repräsentant des Lebens, mit dem du dich auseinandersetzen sollst.» Franz Kafka

Martin R. Dean eröffnete mit seiner Lesung den Reigen vor grossem Publikum mit einer Liebesgeschichte, einer Geschichte um Lieben, Verhältnisse, Tabubrüche, Bedrängnisse und das Elend des Getriebenseins. Eine Liebesgeschichte für die einen, das blanke Elend für die andern, genauso wie das ambivalente Verhältnis vieler zu den Solothurner Literaturtagen. Solothurn ist die alljährlich wiederkehrende, institutionelle Flitterwoche der Vermählung zwischen Literaturbetrieb und Leserschaft. Vielleicht müssten die vorhersehbaren Diskussionen über das Gute und Schlechte dieser Literaturtage einmal mit jenen geführt werden, die vom Bodensee und vom Genfersee, vom Tessin oder vom Glarnerland an die Aare reisen, sei es für einen Tag oder für die ganze Festivalzeit. Sie kommen aus Liebe zum Buch, zur Literatur. Liebe reibt sich am Widerspruch. Solothurn ist eine Langzeitbeziehung mit Höhen und Tiefen, durchdringendem Glücksgefühl dann, wenn man erhört wird, wenn einem gehuldigt wird. Enttäuschung und Frustration dann, wenn man sich missverstanden oder übergangen fühlt.

Die 41. Solothurner Literaturtage sind ins Alter gekommen. Gut, wenn da immer wieder frisches Blut durch die Arterien des Festivals gepumpt wird, durch neue, junge Namen bei Eingeladenen und Organisation. Gut, dass sich die Solothurner Literaturtage der Kritik aussetzen, sich stets zu erneuern versuchen. Nichts an dem Festival ist vergeistigt, verknöchert oder in einer Hülle von Tradition eingeschweisst. Solange die Besucherzahlen beweisen, dass es die Solothurner Literaturtage geben muss, solange Leserinnen und Leser strömen und bei alledem das Wetter derart freundlich mitspielt, wird die in die Jahre gekommene Liebe überleben.

Über Höhepunkte, Highlights und Überraschungen berichte ich später!

Illustration © Lea Frei (lea.frei@gmx.ch)

Josef Dorn irrt durch Deutschland, zuerst durch eine Tausendjährige Ewigkeit, dann durch ein unendliches Nachkriegsdesaster. Josef Dorn ist der älteste Sohn einer Schaustellerfamilie, einer stolzen Sintifamilie, die im Vorkriegsdeutschland von Stadt zu Stadt zog, mit sich selbst und der Welt zufrieden. Bis dem Patriarchen Alfons Dorn bei einer Berliner Messe der Kauf einer neuen Autoscooterbahn verweigert wird: An Zigeuner verkauft der Händler nicht. Alfons und sein Ältester Josef finden den Weg zurück zu Familie nicht mehr. Die Katastrophe von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung beginnt: Fünf Kinder der Dorns verlieren in Auschwitz ihr Leben, eine Tochter gerät in die Experimentenmühlen des KZ-Arztes Josef Mengele. Selbst dem im KZ geborenen Ignaz Dorn, der viel später im stillgelegten Trierer Bahnhof ein Restaurant eröffnet, wird seine Existenz von Neonazis demoliert und von der Staatsmacht gerügt, als er die Verantwortlichen mit Namen nennt.

Josef Dorn irrt durch Deutschland, zuerst durch eine Tausendjährige Ewigkeit, dann durch ein unendliches Nachkriegsdesaster. Josef Dorn ist der älteste Sohn einer Schaustellerfamilie, einer stolzen Sintifamilie, die im Vorkriegsdeutschland von Stadt zu Stadt zog, mit sich selbst und der Welt zufrieden. Bis dem Patriarchen Alfons Dorn bei einer Berliner Messe der Kauf einer neuen Autoscooterbahn verweigert wird: An Zigeuner verkauft der Händler nicht. Alfons und sein Ältester Josef finden den Weg zurück zu Familie nicht mehr. Die Katastrophe von Vertreibung, Verfolgung und Vernichtung beginnt: Fünf Kinder der Dorns verlieren in Auschwitz ihr Leben, eine Tochter gerät in die Experimentenmühlen des KZ-Arztes Josef Mengele. Selbst dem im KZ geborenen Ignaz Dorn, der viel später im stillgelegten Trierer Bahnhof ein Restaurant eröffnet, wird seine Existenz von Neonazis demoliert und von der Staatsmacht gerügt, als er die Verantwortlichen mit Namen nennt.

Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.»

Ursula Krechel, die 2018 mit «Geisterbahn» den dritten Roman einer Trilogie veröffentlichte, ein Roman, den die Kritik mit Recht euphorisch beklatschte, war aber schon vor ihrem Wirken als Romanistin ein Eckpfeiler der deutschen Literatur. 1977 erschien ihr erster Lyrikband, damals noch bei Luchterhand, unter dem Titel «Nach Mainz!» über den sie schrieb: «Ich hatte mir eng begrenzte Experimentierfelder ausgesucht, vielleicht der Platte eines Tisches vergleichbar, und immer war im Persönlichen das Politische, in der schweifenden Form eine Festigkeit, der ich trauen lernte; in den Gedichten begriff ich, was ich in Begriffen nie begreifen wollte.» Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.

Ursula Krechel, Studium der Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschichte. Lehrtätigkeit an verschiedenen Universitäten. Sie debütierte 1974 mit dem Theaterstück «Erika», das in sechs Sprachen übersetzt wurde. Erste Lyrikveröffentlichungen 1977, danach erschienen Gedichtbände, Prosa, Hörspiele und Essays.

So zart die Person des 81jährigen, so kräftig das Schreiben und die Texte des Autors, so unverrückbar und stur die Fronten des Stellvertreterkrieges in den Tälern Südkärntens. So sehr die Geschichten, Romane und Erzählungen des grossen Schriftstellers um Vergebung ringen, mit der Vergangenheit kämpfen, sich in tiefen Verletzlichkeit ereifern, so schwer tut sich die Heimat des Dichters mit seiner Zweisprachigkeit. Ausgerechnet dieses kleine Zeichen, mit dem Vielfalt und Offenheit demonstriert werden könnte, wächst sich im kleinen Dorf südlich der Drau zu einem K(r)ampf aus.

So zart die Person des 81jährigen, so kräftig das Schreiben und die Texte des Autors, so unverrückbar und stur die Fronten des Stellvertreterkrieges in den Tälern Südkärntens. So sehr die Geschichten, Romane und Erzählungen des grossen Schriftstellers um Vergebung ringen, mit der Vergangenheit kämpfen, sich in tiefen Verletzlichkeit ereifern, so schwer tut sich die Heimat des Dichters mit seiner Zweisprachigkeit. Ausgerechnet dieses kleine Zeichen, mit dem Vielfalt und Offenheit demonstriert werden könnte, wächst sich im kleinen Dorf südlich der Drau zu einem K(r)ampf aus. Mracnikar ins Deutsche übersetzten Roman «Der Zögling Tjaž» in der internationalen Literaturwelt großes Aufsehen erregt hat. Im «Zögling Tjaž» ist sein gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt, das er in zahlreichen Romanen und Erzählungen weiterentwickelt und entfaltet hat. Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.»

Mracnikar ins Deutsche übersetzten Roman «Der Zögling Tjaž» in der internationalen Literaturwelt großes Aufsehen erregt hat. Im «Zögling Tjaž» ist sein gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt, das er in zahlreichen Romanen und Erzählungen weiterentwickelt und entfaltet hat. Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.»

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird.

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird. Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet.

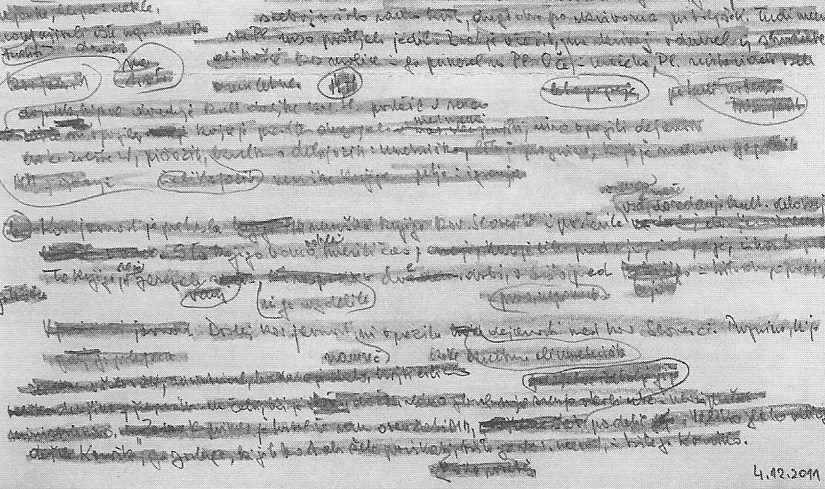

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet. Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner

Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner  Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Genauso wie ihren Vater Milan, der auch mit seiner neuen Familie nichts auf die Reihe bringt. Schon gar nicht, dass er sich endlich von seiner schnödenden Mutter abnabelt, die ihm immer noch jeden Monat einen weissen Umschlag mit Geld übergibt, obwohl sie kaum etwas an Milans neuer Familie goutieren kann. Milan weiss; Arbeit ist Scheisse, arbeiten tun die anderen. Milans Neue heisst Nati, eine Krankenschwester, Milans Retterin, «ihr eigener Diktator». Und Maja, die ältere von Natis Töchtern, Vevs neue Halbschwester, eine, die allzu gerne in Vevs angerissenem Leben bohrt.

Genauso wie ihren Vater Milan, der auch mit seiner neuen Familie nichts auf die Reihe bringt. Schon gar nicht, dass er sich endlich von seiner schnödenden Mutter abnabelt, die ihm immer noch jeden Monat einen weissen Umschlag mit Geld übergibt, obwohl sie kaum etwas an Milans neuer Familie goutieren kann. Milan weiss; Arbeit ist Scheisse, arbeiten tun die anderen. Milans Neue heisst Nati, eine Krankenschwester, Milans Retterin, «ihr eigener Diktator». Und Maja, die ältere von Natis Töchtern, Vevs neue Halbschwester, eine, die allzu gerne in Vevs angerissenem Leben bohrt.

Und ausgerechnet durch Wattenhofers Ermittlungen muss der Polizeiwachtmeister feststellen, dass sein Sohn, kaum abgenabelt, auf Konfrontationskurs mit der Staatsgewalt ist. Als ihm Helen, seine Gemahlin, offenbart, dass auch sie vor seiner Zeit einmal verbotene Rauschmittel ausprobierte und im Zuge der Opernkravalle für einige Stunden ein Gefängnis ausprobierte, und sich dann auch noch auf die Seite seines abtrünnigen Sohnes schlägt, der unter die Hausbesetzer gegangen ist, spitzt sich die Lage zu. «Wenn Helen ihm zwanzig Ehejahre lang verschwiegen hat, dass sie eine Nacht im Gefängnis verbrachte, welche Geheimnisse hat sie noch?» Aber Wattenhofer taugt nicht für Schlagzeilen und Filmstoff, allerhöchstens in seinen Fantasien, die ihn in unbedachten Momenten manchmal entgleiten lassen. «Der unerträgliche Unterschied besteht darin, dass bei den Tatort-Kommissaren die Philosophie, die liebende Frau, das Kind, die Imbissbude und der Ärger über Kollegen nur die Beilagen zu einem Mordfall sind, er hingegen kaut seit fünfundzwanzig Jahren darauf herum, als wären sie der Hauptgang.» Wattenhofer ist aus seinem Idyll vertrieben, mit der Erkenntnis, dass auch ohne Mord und Todschlag nichts mehr so ist, wie es einmal war. Da braut sich die Angst wie ein Sturm zusammen. Er muss feststellen, dass er stets ausserhalb der wirklichen Welt steht, nicht dazugehört, als Polizist höchstens Staffage ist. So stürzt sich Wattenhofer in seine Ermittlungen darüber, was ein Garderobenschlüssel und ein in lauter kleine Schnipsel zerrissenes Foto seines Sohnes mit dem schief hängenden Haus- und Dorffrieden gemein haben.

Und ausgerechnet durch Wattenhofers Ermittlungen muss der Polizeiwachtmeister feststellen, dass sein Sohn, kaum abgenabelt, auf Konfrontationskurs mit der Staatsgewalt ist. Als ihm Helen, seine Gemahlin, offenbart, dass auch sie vor seiner Zeit einmal verbotene Rauschmittel ausprobierte und im Zuge der Opernkravalle für einige Stunden ein Gefängnis ausprobierte, und sich dann auch noch auf die Seite seines abtrünnigen Sohnes schlägt, der unter die Hausbesetzer gegangen ist, spitzt sich die Lage zu. «Wenn Helen ihm zwanzig Ehejahre lang verschwiegen hat, dass sie eine Nacht im Gefängnis verbrachte, welche Geheimnisse hat sie noch?» Aber Wattenhofer taugt nicht für Schlagzeilen und Filmstoff, allerhöchstens in seinen Fantasien, die ihn in unbedachten Momenten manchmal entgleiten lassen. «Der unerträgliche Unterschied besteht darin, dass bei den Tatort-Kommissaren die Philosophie, die liebende Frau, das Kind, die Imbissbude und der Ärger über Kollegen nur die Beilagen zu einem Mordfall sind, er hingegen kaut seit fünfundzwanzig Jahren darauf herum, als wären sie der Hauptgang.» Wattenhofer ist aus seinem Idyll vertrieben, mit der Erkenntnis, dass auch ohne Mord und Todschlag nichts mehr so ist, wie es einmal war. Da braut sich die Angst wie ein Sturm zusammen. Er muss feststellen, dass er stets ausserhalb der wirklichen Welt steht, nicht dazugehört, als Polizist höchstens Staffage ist. So stürzt sich Wattenhofer in seine Ermittlungen darüber, was ein Garderobenschlüssel und ein in lauter kleine Schnipsel zerrissenes Foto seines Sohnes mit dem schief hängenden Haus- und Dorffrieden gemein haben. Lorenz Langenegger, Jahrgang 80, lebt und arbeitet als Schriftsteller in Zürich und Wien. Er studierte Theater- und Politikwissenschaft in Bern, wo seine ersten Arbeiten fürs Theater entstanden sind. Bei Jung und Jung erschienen bisher die Romane «Hier im Regen (2009) und zuletzt «Bei 30 Grad im Schatten».

Lorenz Langenegger, Jahrgang 80, lebt und arbeitet als Schriftsteller in Zürich und Wien. Er studierte Theater- und Politikwissenschaft in Bern, wo seine ersten Arbeiten fürs Theater entstanden sind. Bei Jung und Jung erschienen bisher die Romane «Hier im Regen (2009) und zuletzt «Bei 30 Grad im Schatten».