Manchmal gibt es das eine nicht ohne das andere, selbst in der Liebe. In „Der blinde König und sein Narr“ verliebt sich der Erzähler, ein Schriftsteller, in eine Antiquarin. Beide lieben die Sprache, Bücher. Wenn Mara nur diesen Papagei nicht hätte, ein Tier, das sich mehr und mehr nicht nur zwischen die beiden stellt, sondern dem Schriftsteller all die lieben Gewohnheiten nimmt.

Jürg Beeler ist kein Plotschreiber. Seine Geschichten sind die Träger seiner Sprache. Seine Sprache ist sein Instrument. Welches Stück er spielt, ist sekundär. Wichtig ist, dass er spielt, dass ich Gelegenheit habe, seiner Sprachmusik zuzuhören. Es ist der Klang, die Melodie, es sind die leisen Töne, das Dazwischen, das mich an Jürg Beelers Schreiben fasziniert. Da sind die Störungen eines krächzenden Papageien sinnbildlich, eigentlich kaum zu übertreffen. Vor allem dann, wenn es der blinde König (Maras Papagei ist auf einem Auge blind und auch das andere trübt mehr und mehr ein.) schafft, seinen Narr zu seinem getreuen Untergebenen macht, wenn aus der unliebsamen Begleiterscheinung über die Zeit eine manchmal fast grotesk erscheinende Zweisamkeit wird, auf die der König nicht verzichten kann und sein Narr nicht verzichten darf.

Der Erzähler lebt als Schriftsteller schon einige Jahre im Norden Deutschlands, blieb wegen einer Frau hängen. Weil der Süden, das Meer, die lauen Winde, die mediterane Landschaft aber Sehnsuchtsort geblieben sind, setzt der Erzähler alles daran, seinen damals verlassenen Schreibort wieder zurückzugewinnen. Er kauft sich aus der Ferne ein Haus, an dem Ort, wo er die Stille wiederfindet, die Cafés, Bistros und Bars, die ihm zu Schreib- und Lebensorten wurden, weg aus der feuchten Kühle des Nordens.

Ausgerechnet in dieser Zeit des Aufbruchs, der Neuorientierung, verliebt sich der Erzähler in Mara, die in der Stadt ein Autiquariat führt. Und weil sie mit dem Gedanken spielt, ihr Antiquariat an einen Nachfolger, der bereits feststeht, weiterzugeben, ist der Gedanke, mit ihrem Liebsten in den Süden zu ziehen, ein durchaus reizvoller. Wenn da nur Friedolin nicht wäre. Ein gefiederter Schreihals, ein Krachmacher, ein Senegalpapagei, ein Tier, das an ihr hängengeblieben war und sich längst zum fixen Familienmitglied gemacht hatte. Friedolin mit ie strahlt so gar keinen Frieden aus. Da ist ein Tier, das durch sein besitzergreifendes Gehabe sehr schnell klar macht, dass mit keinerlei Entscheidungen an ihm vorbeigegangen werden kann. Friedolin schafft es mit Leichtigkeit, den Erzähler in seine Absichten einzubinden. Erst recht, als Mara ihn bittet, in der Zeit der Geschäftsübergabe für Fiedolin da zu sein. Noch viel mehr als Maras Nachfolger gesundheitliche Probleme bekommt und Maras Absenzen in der sich langsam auflösenden Wohnung immer länger werden.

Zwischen dem Tier und dem Erzähler entwickelt sich eine Schicksalsgemeinschaft, ein Machtkampf, der bis zum Überlebenskampf wird. An Schreiben ist nicht mehr zu denken. Im Gegenteil. Der Erzähler wird mehr und mehr zum Narr des blinden Königs und als man sich mit dem Auto zu zweit unterwegs in den Süden macht, weil der Erzähler glaubt, seine Anwesenheit dort sei unbedingt erforderlich, wird aus dem ungleichen Miteinander in der Stadt ein wilder Roadtripp in den Süden. Was würden Sie sagen, wenn sie an einer Rezeption eines Hotels einem Mann mit einem Papagei auf der Schulter begegnen würden, einem sonst stillen Mann, dessen Vogel am Ohr seines „Herrchens“ knabbert und seinen Unwillen über dessen Entscheidungen mit lautem Krächzen quittiert.

So poetisch die Formulierungen, wenn es um das Daseins eines Schriftstellers geht, um die Ergebenheit in ein überstülptes Schicksal, in die Liebe zur Sprache, ebenso wie zur Stille, so witzig und grotesk sind die Szenerien mit dem Vogel. Es gab schon lange kein Lesevergnügen mehr, dass mir ein so nachhaltiges Lächeln schenkte, wie dieses Buch. „Der blinde König und sein Narr“ ist köstlich.

Und ganz nebenbei ist dieses Buch ein rührendes Porträt einer aussterbenden Gattung Mensch. Jürg Beelers Roman ist durchaus metaphorisch zu verstehen, wenn man die Präsenz der Gegenwart als aufsässiges Kreischen, besitzergreifendes Gehabe versteht.

Interview

Sie erzählen das Buch so, dass die Frage nach Fiktion schnell beantwortet werden kann, auch wenn man dieses Zugeständnis durchaus literarisch verstehen kann. Wie leben in einer Zeit, in der man der Fiktion nicht mehr zu trauen scheint, dabei ist Literatur doch die einzige Möglichkeit, stilvoll zu lügen. Aber im Zeitalter alternativer Fakten und Fakenews ist das Bedürfnis nach möglichst realem Erzählen gross, ob das nun autobiographisch oder autofiktional heisst. Mich ärgert diese Entwicklung. Nicht einmal die Bibel kann wörtlich genommen werden, auch wenn es welche gibt, die das versuchen. Darf Literatur, Kunst nicht viel, viel mehr, als bloss abzubilden?

Wer ist der König, wer der Narr? Der Ich-Erzähler oder der Autor? Eine schwierige Frage. Man setzt sich ein Krönchen auf, und bleibt doch ein Narr. Nun bin ich schon so alt geworden, und immer noch ist es mir nicht gelungen, mein durchsichtiges Krönchen abzulegen, das zum Glück niemandem auffällt.

Was ist fiktiv, was nicht? Das bleibt das Geheimnis des Autors. In diesem Sinne ist „Der blinde König und sein Narr“ ein zugleich offenes und verschlossenes Buch. Dichtung und Wahrheit zugleich, denn die eine ist nicht ohne die andere zu haben.

Natürlich verstehe ich mich mit meinem Ich-Erzähler gut. Aber da verstand ich mich auch mit den Protagonisten meiner früheren Romane. Trotzdem steht unzweifelhaft fest: hätte nicht auch ich mich mit einem Papagei angefreundet, wäre ich mit diesem Erzähler nicht so gnädig verfahren. Trotzdem ärgert er mich immer wieder, und ich erhebe Einspruch und sage ihm, nun, übertreib mal nicht. Natürlich hörte er nicht auf mich. Ich muss aufpassen, dass ich nicht über ihn herziehe. Zum Glück führt er ein eigenständiges, anderes Leben als ich, das mildert mein Urteil ein wenig.

Der Erzähler ist wegen einer Beziehung im Norden Deutschlands, weit weg von den Orten, an denen er weiss, dass sie ihm beim Schreiben helfen, weit weg vom Süden. Es kommt zur Trennung, weil jene Frau ihn einen Schriftsteller schimpft, der nichts für seine Karriere tut, der noch von Hand schreibt, keine Homepage bewirtschaftet, ohne Facebook oder Twitter. Mir sind solche Menschen höchst sympathisch. Und ich weiss von vielen jungen Menschen, die sich gerne aus den Schlingen der Neuzeit befreien würden. Schwierig bloss, dass sich der Kultur- und Literaturbetrieb ganz stark diesem Intrumentarium bedient, der einsame, stille Schiftsteller ein auslaufendes Modell zu sein scheint. Gibt es eine Angst vor dem Verschwinden?

Das ist eine weitläufige Frage. Was heißt verschwinden? Man kann aus den Medien verschwinden oder in die Medien verschwinden, in beiden Fällen ist man auf unterschiedliche Weise nicht mehr existent. Wir leben in beiden, im privaten wie im öffentlichen Raum. Ist aber das Spiel entschieden, ist die Öffentlichkeit der Sieger, wie das heute der Fall zu sein scheint, so nehmen die Ängste naturgemäß zu: Die Angst, sich selbst zu verlieren, und gleichzeitig die Angst, im öffentlichen Raum niemand mehr zu sein. Das führt, wie der Literaturbetrieb lehrt, zu einer eigentümlichen, mich immer wieder erheiternden Hektik: Jeder versucht sich panisch der eigenen Präsenz im medialen, virtuellen Raum zu versichern. In solchen Zeiten hat es die Literatur schwer, denn die Revolte (oder die existentielle Selbstversicherung) kommt nicht aus dem öffentlichen Raum, sondern aus dem privaten. Und dieser private Raum ist nicht medial verhandelbar. Für eine jüngere Generation ist das nicht einfach. Der öffentliche Raum bietet ihr immer weniger Möglichkeiten der existentiellen Selbstversicherung. Das stimmt mich traurig.

Die Liebe des Schriftstellers heisst Mara. Sie ist Antiquarin. Auch eine aussterbende Gattung Mensch. Auch Mara kannte die Stille. Die Stille der Bücherschluchten, die Stille der erzählenden Canyons. Still schon. Aber hinter all den Buchrücken rumort es ganz ordentlich. Alle, die lesen, befreien die aufgestauten Geschichten, Stimmen aus dem Papier. Bei mir zuhause ummanteln mich auch Bücher. Sie umarmen mich, betten mich und schützen mich vor der Oberflächlichkeit der Welt. Ob Jürg Beeler oder der Erzähler in ihrem Buch. Er sucht die Stille. Ist Schreiben die Spur durch diese Stille?

Schreiben kann die Spur durch diese Stille sein. Das hängt davon ab, was man unter Stille versteht. Stille ist kein akustisches Phänomen, nicht die Abwesenheit von Lärm. Darin bin ich mit dem Protagonisten einig. Sie ist auch kein Rückzug aus dem Leben. Mein Protagonist stellt fest, dass Stille in jedem Land anders wahrgenommen wird, so wie der Umgang mit der Zeit in verschiedenen Kulturen ein anderer ist. Er sucht, was ihm oft fehlt: die Stille. In diesem Sinne versetzt sie ihn immer wieder in Unruhe.

Die Spur, die der Erzähler durch die Zeit gelegt hat, ist seine eigene und die durch Jahrhunderte. Sie ist zugleich persönlich und unpersönlich. Auf seinem Weg scheint er etwas gefunden zu haben, das ihm Gelassenheit gibt. Dieses Phänomen versucht er immer wieder in Worte zu fassen. Ich glaube, dass „Der blinde König und sein Narr“ ein gelasseneres Buch ist als seine Vorgänger, dass der Ich-Erzähler den Autor in gewisser Weise angesteckt hat.

Eine Stille, die sich ausgerechnet in Cafés, Bistros oder Bars findet. Im gleichförmigen Teppich aus Stimmen und Geräuschen. Ein Teppich, der im Süden anders sein muss als im Norden. Warum?

Es ist weniger der Geräuschteppich, der den Norden vom Süden unterscheidet. Deutschland kennt die Tradition des Bistros und Cafés nicht. Es imitiert sie aus Modegründen, doch das Imitat ist immer etwas anderes als das Original. Dort, wo ich lebe, in Südfrankreich, in einer der ärmsten Gegenden des Landes, ist das Bistro oder das Café immer noch Treffpunkt für alle Generationen. Im Café oder Bistro sitzt die Oma mit der Enkelin, der Geschäftsmann, der Rentner und der Schüler. In Bremen oder Berlin war ich in einem Lokal oft nur von Rentnern umgeben oder von einer mehr oder weniger homogenen Altersklasse, die einer bestimmten Szene angehörte. In Berlin, viel schlimmer, gab es noch die Schriftstellercafés. Man ist gut sortiert in Deutschland.

Es ist nicht der Geräuschteppich, der eine Bar, ein Bistro oder Café im Süden zu einem anderen Ort macht, sondern die andere Lebensweise. Wenn ich nun von mir rede, von mir als Schriftsteller, nicht vom Protagonisten meines Romans: Nicht von Anfang an waren Cafés meine Schreiborte. Ich bewohnte als Student und auch später nie ruhige Zimmer. Also flüchtete ich ins Café, um arbeiten zu können. Ich gewöhnte mich daran, und diese Gewohnheit ist mir geblieben. Alle meine bisherigen Versuche, dies wieder zu ändern, scheiterten bisher.

Nicht immer ist der Geräuschteppich in einem Café angenehm oder dem Schreiben zuträglich. Doch das Café kann ich wechseln, meine Wohnung nicht. Diese Möglichkeit schafft eine ganz andere Leichtigkeit. Geräusche lullen ein, lenken ab, erlauben eine „gleichschwebende Aufmerksamkeit“. Man ist konzentriert und doch nicht, man läßt sich ablenken, und plötzlich schreibt sich der Text wie von selbst weiter. Menschen im Café sind meist friedlich, ich bin also an meinem kleinen Tisch von friedlichen Zeitgenossen umgeben. Ich sitze vor meinem kleinen Kaffee und denke, diese armen Teufel, die jetzt eingekerkert in ihrer Schreibstube sitzen, auf den Bildschirm starren und am nächsten Satz ihres Romans herumlaborieren.

Der Papgei, der sich ziemlich entschlossen und deftig ins Leben des Erzählers einmischt, heisst Friedolin. Mit ie! „Der Friedensreiche“. Ein ziemlicher Gegensatz zu seiner Lebensweise, seinen Geräuschen, seiner Aufsässigkeit. Und trotzdem wird aus dem genervten Erzähler ein Kämpfer und Streiter, ein Tierfreund. Müsste ich es mit meiner Hundephobie ähnlich angehen?

Die Literatur kennt keine Ratschläge, die findet man in den Buchhandlungen unter „Lebenshilfe“. Dort findet man alles, was im Leben nicht hilft.

Ihr Roman ist auch ein Roman über Ihr Schreiben. Eine Vergewisserung. Ein Sehnsuchtsroman?

Sehnsucht wonach? Nach einer Welt, wie sie war? Diese Art der Sehnsucht scheint mir ein Phänomen des Alterns zu sein. Es ist nicht mehr meine Generation, die das Sagen hat. Plötzlich entdeckt man, dass man alleine ist, immer alleine war. Schwierig, sehr schwierig, wenn einem das erst in vorgerücktem Alter aufgeht.

Meist halten wir die Welt für schlecht, weil sie sich beim Älterwerden immer mehr von uns entfernt. Wir wollen die Welt so alt, wie wir selber sind, wir nehmen in unserer Umgebung meist nur uns selber wahr, aber selten die andern. Der Welt ein faltiges Gesicht zu wünschen, nur weil man selber runzelig geworden ist, gehört zu einer verbreiteten Verhaltensweise, deren Egozentrik merkwürdigerweise kaum je auffällt.

Sehnsucht hat viele Farben. Sie ist und war auf jeden Fall eine literarische Triebkraft für viele Autoren. Augustinus und Rousseau, Stendhal, Baudelaire, Flaubert oder Joseph Roth kannten sie, auch Tolstoj und Turgenjew, ebenso viele japanische Autoren wie Tanizaki, Kawabata oder Soseki. Die Sehnsucht nach dem entschwundenen Paradies, von dem sie nur zu gut wußten, dass es auch eine Hölle war, schärfte ihren Blick für die Gegenwart und schürte die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.

Die Welt des Handels und der Werbung ist eine Welt ohne Zukunft und Vergangenheit, eine Welt purer Gegenwart, sie produziert täglich das immer Neue und Aktuelle. Ihre Sprache ist identisch mit dem Produkt, das sie verkauft. In dieser Dialektik ist das Aktuelle und Neue immer schon der Schrott von morgen. Es ist die Dialektik der virtuellen und medialen Welten, in denen wir uns immer mehr einrichten. Sie kennt keine Scham und keine Sehnsucht.

Auch die Literatur und ihr Betrieb wird nicht davon verschont. Das weiß mein Protagonist natürlich. Nicht ohne Grund schreibt er noch von Hand, verzichtet auf Homepage und Handy, nicht ohne Grund ist er Nomade und schreibt in Cafés, Bistros oder Bars. Ich kann es ihm nicht verübeln. Ich kenne das Glück und den Rausch dieser Freiheit.

Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik und Vergleichende Literaturwissenschaft in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Reisejournalist, Magaziner, bei verschiedenen Institutionen, u.a. Aids-Hilfe-Schweiz. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet, u.a. mit dem Schweizerischen Schillerpreis 2003 für «Die Liebe, sagte Stradivari». Bei Dörlemann erschienen Zuvor erschien 2022 «Die Zartheit der Stühle«.

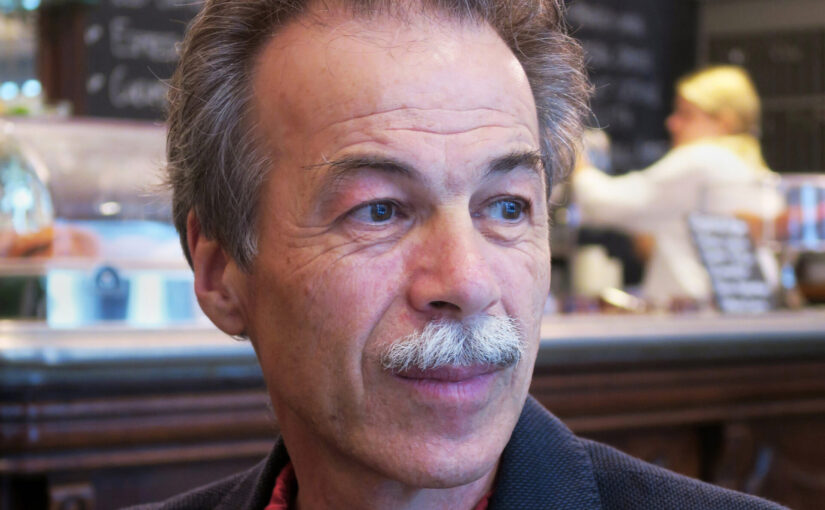

Beitragsfoto © Werner Gadliger

Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «

Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014), «