Lieber Gallus

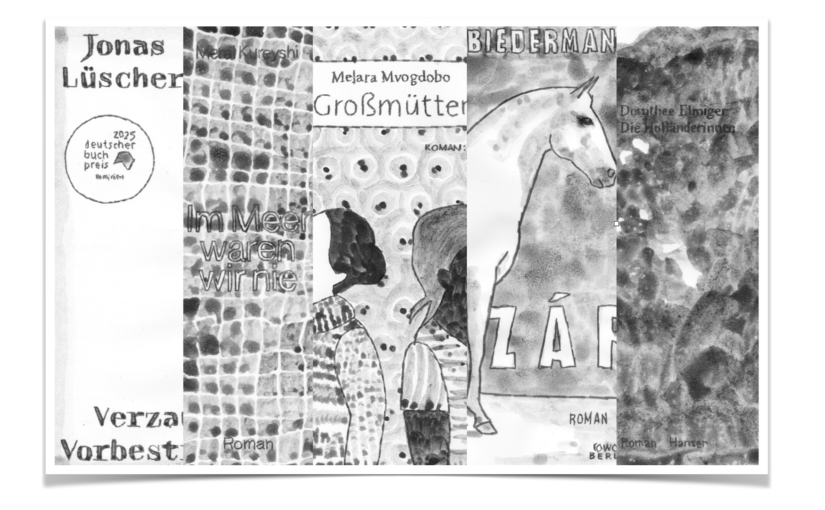

Ich bin ein leidenschaftlicher Leser, aber kein Literat oder Germanist. Als Liebhaber von guten Büchern antworte ich dir trotzdem. Dorothee Elmiger hat, wie von dir vermutet, nach dem Deutschen Buchpreis nun auch den Schweizer Buchpreis 2025 erhalten. Du warst in Basel dabei und konntest die Reaktion der «nur» Nominierten vielleicht erfahren. Du fragst mich nach meiner Meinung zu den Buchpreisen. Gestern Abend habe ich im Zug zufällig einen Deutschlehrer einer Kantonsschule getroffen, der mir sagte, «Die Holländerinnen» tue er sich nicht an und das Buch von Jonas Lüscher sei «völlig daneben», er sehe keinen Grund, diese Bücher zu lesen. Ich erwiderte, dass ich die beiden sehr unterschiedlichen Bücher mit Genuss gelesen habe. Da die Bahnfahrt bald zu Ende ging, entstand keine Diskussion.

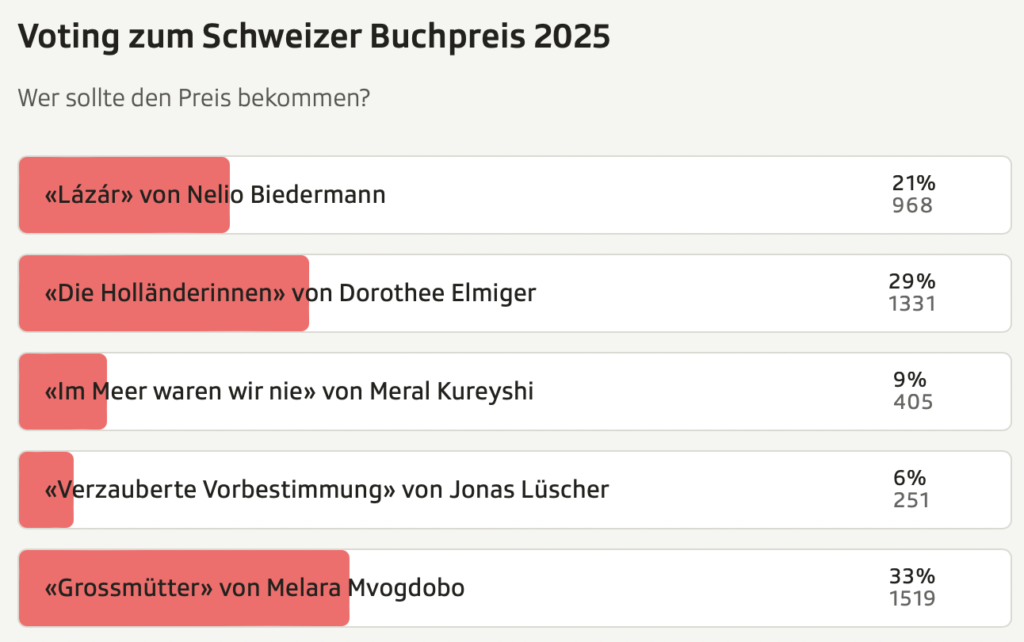

Ich verfolge die Buchpreise in unseren Nachbarländern nicht, frage mich aber, ob deine These stimmt. Offenbar gibt es Autoren, die bei der Nichtwahl sehr enttäuscht und missmutig reagieren. Dabei ist die Nominierung meiner Meinung nach bereits eine hohe Auszeichnung. Und 2025 waren alle 5 Bücher preiswürdig. Heutzutage wird viel geschrieben und auf verschiedenen Medien kommuniziert. Die Bücher sind so unterschiedlich wie die Menschen. Unsere Welt ist voll Unsicherheit, Bedrohung und Angst. Welche Kriterien gelten für ein aussergewöhnliches Buch? Womit soll es sich befassen? Welches bekommt einen Preis?

Milo Rau sagte im letzten Literaturclub: Wie lange und wie heftig die Jury zum Entscheid um den diesjährigen Literatur-Nobelpreisträger wohl diskutiert haben mag, wissen wir nicht. Dort geht es sicher nicht um Verkaufswerte, die Bücher sind zu anspruchsvoll. Bei den Buchpreisen der Schweiz, Deutschlands oder Österreichs entscheidet auch eine unabhängige Jury. Wieweit kommerzielle Gründe die Jury beeinflussen, entzieht sich meiner Kenntnis. Ich sehe aber keinen Grund, dass Nicht-GewinnerInnen den Preis als Zeichen reinen Kommerzes betrachten müssten.

Ich habe soeben «Balg» von Tabea Steiner gelesen, ein berührendes Buch, das auch nominiert und nicht preisgekrönt wurde. Wie das die Autorin empfunden hat, müsste ich diese fragen. Sie ist auch ohne Preis weiter erfolgreich. Natürlich ist, wie ich als Mitarbeiter in einer Buchhandlung erfahren habe, der Einfluss einer Nominierung auf die Verkaufszahlen der ausgezeichneten Bücher vorteilhaft.

Zwischen hochkomplex-anspruchsvoll und leicht lesbarer bildreicher Literatur gibt es viele Varianten und Durchmischungen. Zum Glück! Ich bin sicher nicht der Einzige, der die Spannung und Bereicherung durch verschiedene Schreibstile schätzt. Je nach Lebensphase, Stimmung und Verfassung lese und bewerte ich ein Buch anders. Dazu regt mich die Beurteilung von Bekannten wie beispielsweise des oben erwähnten Deutschlehrers zum Nachdenken an.

Mit herzlichem Gruss

Bär

Lieber Bär

Das richtige Buch hat den Schweizer Buchpreis gewonnen, auch wenn Jonas Lüscher «literarisch» ein ebenbürtigen Mitnominierter war. Und kaum je waren die 5 Nominierten so sehr darum bemüht, das Nichtgewinnen wie den Preis selbst zu einer emotionalen Selbstinszenierung werden zu lassen. Dorothee Elmiger dankte ihren «KonkurentInnen» explizit und relativierte mit dem Blumenstrauss in der Hand mit dem Satz «Das beste Buch gibt es nicht» gleich auch den Preis selbst.

Wahrscheinlich liegt es an der Aufstellung des Preises, steht doch im Reglement, man zeichne mit dem Preis das beste erzählerische oder essayistische deutschsprachige Werk des Jahrgangs aus. Genau hier liegt die Krux dieses Preises. Kann man das beste Buch aus all den anderen herausholen und über alle anderen stellen? Versucht man nicht ein Siegertreppchen zu bauen, wo ein solches gar nicht möglich ist, selbst dann, wenn in der Jury die richtigen Leute sitzen?

Weil es ein Preis des Buchhandels ist, wird ein Buch und keine Person prämiert. Der Nobelpreis wird für ein Lebenswerk vergeben, genauso der Schweizer Grand Prix Literatur (2025 an Fleur Jaeggy) oder auch der Solothurner Literaturpreis (2025 an Alain Claude Sulzer). Wem würde es einfallen, jene Juryentscheide zu kritisieren, denn alle, die Fleur Jaeggy oder Alain Claude Sulzer kennen, wissen; Sie haben den Preis für ihre herausragenden Leistungen verdient! Und genau darin liegt einer der Gründe, warum sich AutorInnen mit ihren Büchern den Buchpreisen in Deutschland, Österreich und der Schweiz verweigern; weil es eigentlich unmöglich ist, Bücher in einen Wettbewerb zu stellen. Ralf Rothmann, einer der Grossen der Literatur, sagt Lieber nicht, lieber kein medialer Wettbewerb, der über Wochen hinweg Romane gegeneinander ausspielt. Das verstehe ich sehr gut.

Trotzdem! Wie gut war die diesjährige Nomination für Melara Mvogdobo, die mit «Grossmütter» berechtigt grosse Aufmerksamkeit erhielt. Wie gut 2024 für Mariann Bühlers Roman «Verschiebung im Gestein» oder 2023 für Adam Schwarz mit «Glitsch«… oder für Tabea Steiners Roman «Balg». Schon deshalb ist der Schweizer Buchpreis wichtig.

Und zum Glück bleibt dem Schweizer Buchpreis bisher der grosse Eklat, so wie 2024 in Deutschland mit Clemens Meyer, der als Nominierter den Entscheid der Jury als Fehlentscheid kritisierte und seinen Frust lautstark kundtat, erspart. Gut schweizerisch war die diesjährige Preisverleihung anlässlich der BuchBasel im Theater Basel; feierlich, freundschaftlich und dezent emotional.

Der Deutschlehrer im Zug. Ausgerechnet «Die Holländerinnen» gäbe genügend Stoff, um mit KantonsschülerInnen zu diskutieren, nicht zuletzt darum, was Literatur muss, kann und soll. Keine Ahnung, was die Gründe sind, dass er ausgerechnet jene Romane diskreditiert, von denen so viele Fachkundige so sehr überzeugen liessen. Vielleicht ist es die Zumutung, dass AutorInnen nicht einfach eine Geschichte erzählen, sondern rätselhaft bleiben. Vielleicht war der arme Lehrer überfordert und gestört, weil ihn die aktuelle Literatur auffordert, auch mal wieder ein «neues» Buch zu lesen. Man muss nicht unbedingt Gegenwartsliteratur lesen, um Deutsch an einer Kantonsschule zu unterrichten, auch wenn es mit Sicherheit angebracht wäre. Und schlussendlich geht es auch nicht darum, im Deutschunterricht das zu lesen, was dem eigenen Gusto entspricht.

Ich freue mich auf unser nächstes Treffen, unseren gemeinsamen Besuch einer Lesung einer Lyrikerin im Literaturhaus Zentralschweiz. Wieder so ein Beispiel einer Schriftstellerin, einer Dichterin, die abseits der grossen Bühnen Sprachperlen produziert.

Bis bald!

Gallus

Dorothee Elmiger, geboren 1985 in der Schweiz, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in New York. Ihre Bücher «Einladung an die Waghalsigen» (2010), «Schlafgänger» (2014) und «

Dorothee Elmiger, geboren 1985 in der Schweiz, lebt als freie Autorin und Übersetzerin in New York. Ihre Bücher «Einladung an die Waghalsigen» (2010), «Schlafgänger» (2014) und «

Melara Mvogdobo wurde 1972 in Luzern geboren. Nach einem Pädagogik-Studium und der Geburt von drei Söhnen lebte sie in der Dominikanischen Republik, in Kamerun und wieder in der Schweiz. Neben ihren schriftstellerischen Arbeiten unterrichtete sie traumatisierte Jugendliche, leitete Workshops über Textilkunsthandwerk und tropische Küche. 2022 zog sie mit ihrer Familie nach Andalusien. 2023 erschien ihr erster Roman «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden» (Edition 8, Zürich).

Melara Mvogdobo wurde 1972 in Luzern geboren. Nach einem Pädagogik-Studium und der Geburt von drei Söhnen lebte sie in der Dominikanischen Republik, in Kamerun und wieder in der Schweiz. Neben ihren schriftstellerischen Arbeiten unterrichtete sie traumatisierte Jugendliche, leitete Workshops über Textilkunsthandwerk und tropische Küche. 2022 zog sie mit ihrer Familie nach Andalusien. 2023 erschien ihr erster Roman «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden» (Edition 8, Zürich).

Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.

Meral Kureyshi, geboren 1983 in Prizren, kam 1992 mit ihrer Familie in die Schweiz und lebt in Bern. Sie studierte Literatur und Germanistik und arbeitet als freie Autorin. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Ihr zweiter Roman «Fünf Jahreszeiten» wurde im Manuskript ausgezeichnet mit dem Literaturpreis «Das zweite Buch» der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. 2020 wurde sie zu den Tagen der Deutschsprachigen Literatur nach Klagenfurt eingeladen (Bachmannpreis). Für «Im Meer waren wir nie» erhielt sie 2025 einen Literaturpreis des Kantons Bern.

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, er lebt in München. Seine Novelle Frühling der Barbaren war ein Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Lüschers Roman «Kraft» gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt ausserdem u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Prix Franz Hessel und den Max Frisch-Preis der Stadt Zürich. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, er lebt in München. Seine Novelle Frühling der Barbaren war ein Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Lüschers Roman «Kraft» gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt ausserdem u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Prix Franz Hessel und den Max Frisch-Preis der Stadt Zürich. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.

Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern. Melara Mvogdobo wurde 1972 in Luzern geboren. Nach einem Pädagogik-Studium und der Geburt von drei Söhnen lebte sie in der Dominikanischen Republik, in Kamerun und wieder in der Schweiz. 2022 zog sie mit ihrer Familie nach Andalusien. 2023 erschien im Verlag Edition 8 ihr erster Roman «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden».

Melara Mvogdobo wurde 1972 in Luzern geboren. Nach einem Pädagogik-Studium und der Geburt von drei Söhnen lebte sie in der Dominikanischen Republik, in Kamerun und wieder in der Schweiz. 2022 zog sie mit ihrer Familie nach Andalusien. 2023 erschien im Verlag Edition 8 ihr erster Roman «Von den fünf Schwestern, die auszogen, ihren Vater zu ermorden». Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.

Nelio Biedermann, geboren 2003, ist am Zürichsee aufgewachsen. Seine Familie stammt väterlicherseits aus ungarischem Adel, seine Grosseltern flohen in den 1950er Jahren in die Schweiz. Biedermann studiert Germanistik und Filmwissenschaft an der Universität Zürich. 2023 debütierte er im Aris Verlag mit «Anton will bleiben». Sein Roman «Lázár» erschien in mehr als zwanzig Ländern.