Ein Rückblick in 3 Teilen: Freitag, Teil 1

Es waren um die 80 Autorinnen und Autoren, die ihre Texte auf vielfältigste Weise präsentierten, darunter grosse Namen wie Adolf Muschg, Franz Hohler, die mit dem Solothurner Literaturpreis ausgezeichnete Ruth Schweikert oder der Algerier Bousalem Sansal, der für seinen Mut mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet wurde. Aber nicht Namen oder eventuell ein neuer Besucherrekord, sondern die Vielfalt des Schreibens und der Lauscherinnen und Lauscher machte die Literaturtage zu einem Festival.

Ich masse mir nicht an, einen vollständigen Überblick über alle Höhepunkte zu rekapitulieren. Aber kommen sie mit mir auf meine Spur durch drei Tage Hochgenuss.

Im übervollen Zug nach Solothurn sitzen Autoren auch mal am Boden des Wagons und studieren zum letzten Mal Ausgedrucktes, zieht die Autorin mit langem Mantel und Sonnenbrille das schwarze Köfferchen über die Brücke hinunter zur Altstadt und im Restaurant Kreuz, einem Epizentrum der Schweizer Literatur. Dort sitzen all jene, die sich gerne in der Sonne zeigen oder sich im Fokus der Aufmerksamkeit sonnen.

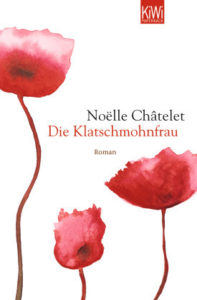

Mittags las Noëlle Châtelet, eine der grossen der Französischen Literatur aus ihrem Roman «La Femme Coquelicot», der sich über 600000 Mal in vielen Ländern verkaufte. Die Geschichte von Marthe, die siebzig ist und ein völlig zurückgezogenes Leben als Witwe führt. Fast fünfzig Jahre war sie mit Edouard verheiratet, einem Mann, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte. Pflichtbewusst und rücksichtsvoll hat sie immer für andere gelebt, den ernsten Edouard, ihre Ki nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq.

nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq.

Am Nachmittag war der Genfer Daniel de Roulet, der erst mit 50 Schriftsteller geworden ist, Gast in einer SRF Live Sendung mit Susanne Brunner. Sein grösstes Werk ist eine in 10 Romanen erzählte Familiensaga, die vom Bau der ersten Atombombe bis zur Katastrophe von Fukushima das ganze nukleare Zeitalter umfasst. Daniel de Roulet ist ein politisch engagierter Autor. Geschrieben hat er nicht nur im stillen Kämmerlein, sondern in aller Welt auf tage- und wochenlangen Wanderungen: Er folgte den Spuren des Mönchs Gallus, der zu Fuss von Irland in die Schweiz gelangte und St. Gallen gründete. Er wanderte auf den Pfaden der Migrantinnen und Migranten, die von Südamerika in Richtung USA unterwegs sind. – «Meine einzige Angst bei Livesendungen sind Verkehrsmeldungen, wenn kurz nach der Waldburgisnacht gemeldet wird, dass auf der Autobahn ein Besen liegt», meinte die Moderatorin Susanne Brunner, die beeindruckend locker auf das Stichwort des Regisseurs wartete. Daniel de Roulet erzählte von den Schrecken der Waldbrände in der kanadischen Provinz Alberta, einer Gegend, die der Autor kennt, von der Flucht vor der Feuerwalze. Was dort geschehe, sei keine ausgebrochene Katastophe, sondern eine permanente, die mit der Ölgewinnung durch Fracking längst zu einem Dauerfall geworden ist, einer Katastrophe, deren Folgen noch Jahrhunderte nachzuspüren sein werden. So hörte ich ihm zu, gebannt von einem Mann, dessen Schreiben immer auch eine politische Äusserung ist. Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit.

Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit.

Und dann, am späten Nachmittag, lasen die jungen Frauen; Noëmi Lerch, Dana Grigorcea und Meral Kureyshi, die vor ihrem Auftritt vor grossem Publikum noch einmal die Lippen nachzog. Und weil zu viel von dem Stift an ihrem Finger blieb, strich sie den Rest weg und ein roter Strich blieb an der weissen Wand des Palais Besenval. Als der Vater der Erzählerin unerwartet stirbt, gerät die junge Frau ins Schlingern. Ein Jahr lang lebt sie im Ungefähren, besucht wahllos Vorlesungen an der Universität, fährt Zug, sucht unvermittelt Orte i hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.

hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.

Manchmal von der Strasse das Holpern der Rollkoffer, von den Dächern das Krähen der Raben und einmal der Junge, der erst recht zu schreien begann, als sich alle Köpfe zu ihm drehten. Noëmi Lerch, Dana Grigorcea und Meral Kureyshi, junge Frauen, die die literarische Bühne erobern, die es tun mit Selbstverständnis aber ohne Dünkel, mit Leidenschaft, erfrischend!

Noëlle Châtelet «Die Klatschmohnfrau»

Daniel de Roulet «Kamikaze Mozart»

Meral Kureyshi «Elefanten im Garten»

Hans-Ulrich Treichels Romane und Erzählungen beschäftigen sich alle unspektakulär mit Verlust und Verlorenheit. Nichts desto trotz sind sie ein Weckruf zur Offenheit, ein Mahnmal für Ehrlichkeit und Offenheit, genau jene Eigenschaften, die unsere Gesellschaft in Zukunft noch viel dringender brauchen wird.

Hans-Ulrich Treichels Romane und Erzählungen beschäftigen sich alle unspektakulär mit Verlust und Verlorenheit. Nichts desto trotz sind sie ein Weckruf zur Offenheit, ein Mahnmal für Ehrlichkeit und Offenheit, genau jene Eigenschaften, die unsere Gesellschaft in Zukunft noch viel dringender brauchen wird.

njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?

njährige Leonhard allein im Haus seiner Eltern. Am Neujahrsmorgen kommt das Leben dann einfach zu ihm: Eine fremde Frau schläft auf dem Boden in der Diele. In der nächsten Nacht schläft Leonhard mit ihr im Gästezimmer. Emilie und Maria hingegen, beide über siebzig, sind unternehmungslustig, wenn auch den Ereignissen auf ihrer Reise in ein tschechisches Kurhotel nicht mehr ganz gewachsen. War es wirklich ein Klavierlehrer, der sie dorthin fuhr, und hat er tatsächlich betrunken die Nacht im Bett zwischen den alten Damen verbracht?

nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq.

nder und später die Enkelkinder. Und dann lernt sie Félix kennen. Es ist Liebe auf den ersten Blick, Marthes erste große Liebe. Félix, der Maler ist und noch einmal zehn Jahre älter, wirbelt ihr Leben völlig durcheinander. 600000 Leserinnen und Leser und in Solothurn bei der ersten Lesung unter der Mittagssonne etwas mehr als 20 Aufmerksame. Die Schriftstellerin war so nervös, als wäre sie kurz vor ihrer ersten Verabredung. Im Publikum sass auch Uli Wittman, der Übersetzer und Lebenspartner der Autorin, der neben Noëlle Châtelet andere Grosse ins Deutsche übersetzt: Le Clézio, Michel Houellebecq. Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit.

Kamikaze Mozart erzählt von Fumika, einer japanischen Musikstudentin in Berkeley, die sich in den Schweizer Physiker Wolfgang verliebt, der im Team von Robert Oppenheimer an der Atombombe baut. In Japan hat ihre Familie für sie einen Mann bestimmt, den sie noch nie gesehen hat und der Kamikaze-Anwärter bei der Luftwaffe ist. Nach dem Überfall der Japaner auf Pearl Harbor wird Fumika mit den andern 130 000 «feindlichen Elementen» interniert. In der Wüste von Santa Fe, wo die Internierten beim Bau von Wolfgangs Reaktor eingesetzt werden, sehen sie sich wieder. Wolfgang hat sich inzwischen ganz in den Dienst der «Bombe gegen die Nazis» gestellt, und die Liebe zu einer «Feindin» bringt ihn jetzt in Schwierigkeiten. Schreiben sei wie das Handeln mit Dynamit. hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.

hres bisherigen Lebens auf, reist nach Prizren. Erinnerungen an ihre idyllische Kindheit in der osmanisch geprägten Stadt, die sie im Alter von zehn Jahren mit ihrer Familie verlassen musste, drängen machtvoll in ihre Schweizer Gegenwart. Aber die Welt ihrer Kindheit findet sie nicht wieder in Prizren, und auch sie selbst hat sich verändert. Sie sucht einen Platz in ihrem neuen Land, der neuen Sprache. Die Unselbstständigkeit ihrer einsamen Mutter erträgt sie nur schlecht und mit jedem neuen deutschen Wort wächst die Entfernung zu ihr. Während die Mutter sich zunehmend isoliert, versucht die Erzählerin dem Stillstand zu entkommen.

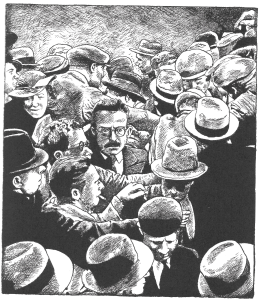

nd tagebuchartigen Notizen und Erinnerungen mit den Augen des Schriftstellers und Zeichners Frédérik Pajak. Walter Benjamin, der zu Beginn des 2. Weltkriegs vor der faschistischen Welle flieht, aber nirgend mehr Ruhe findet, vielleicht noch am ehesten auf der Mittelmeerinsel Ibiza, die damals noch weit weg war von der Tristess eines verschandelten Touristeninsel. Walter Benjamin war verzweifelt, allem beraubt, nicht zuletzt seiner Hoffnung.

nd tagebuchartigen Notizen und Erinnerungen mit den Augen des Schriftstellers und Zeichners Frédérik Pajak. Walter Benjamin, der zu Beginn des 2. Weltkriegs vor der faschistischen Welle flieht, aber nirgend mehr Ruhe findet, vielleicht noch am ehesten auf der Mittelmeerinsel Ibiza, die damals noch weit weg war von der Tristess eines verschandelten Touristeninsel. Walter Benjamin war verzweifelt, allem beraubt, nicht zuletzt seiner Hoffnung.

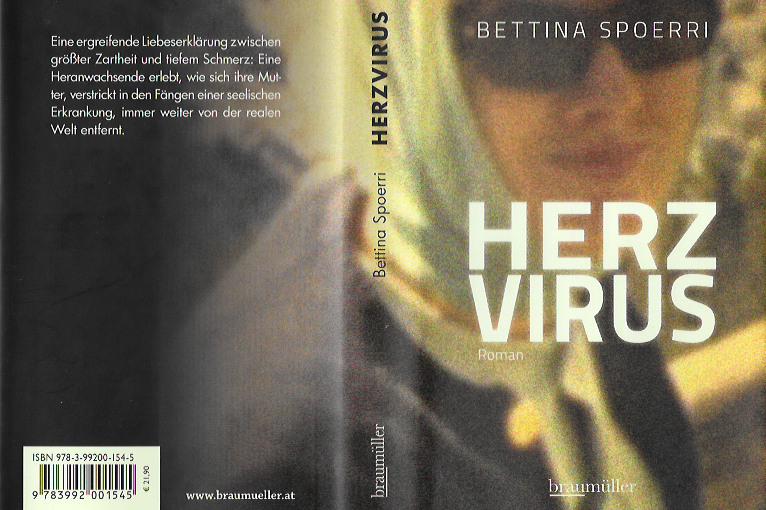

nheit. Auch wenn ich als Leser den Schmerz, etwas versäumt zu haben, mithöre, ist es die Liebeserklärung an eine Mutter, die sich manisch-depressiv immer weiter von den Kindern und der Welt entfernt, auch als ein neuer Mann einen Neuanfang verspricht. Bettina Spoerri schildert die Suche einer Tochter nach Geborgenheit und Halt, nach Liebe und Sicherheit, nach Erinnerung, nach Familie.

nheit. Auch wenn ich als Leser den Schmerz, etwas versäumt zu haben, mithöre, ist es die Liebeserklärung an eine Mutter, die sich manisch-depressiv immer weiter von den Kindern und der Welt entfernt, auch als ein neuer Mann einen Neuanfang verspricht. Bettina Spoerri schildert die Suche einer Tochter nach Geborgenheit und Halt, nach Liebe und Sicherheit, nach Erinnerung, nach Familie. Bettina Spoerri ist in Basel aufgewachsen, studierte in Zürich, Berlin und Paris, arbeitete nach einem längeren Aufenthalt in Israel als Assistentin am Deutschen Seminar der Universität Zürich. Ihr erster Roman «Konzert für die Unerschrockenen» erschien 2013 bei Braumüller (Wien). Bettina Spoerri arbeitet heute als freie Autorin, Filmkritikerin, Kulturvermittlerin und leitet das Aargauer Literaturhaus.

Bettina Spoerri ist in Basel aufgewachsen, studierte in Zürich, Berlin und Paris, arbeitete nach einem längeren Aufenthalt in Israel als Assistentin am Deutschen Seminar der Universität Zürich. Ihr erster Roman «Konzert für die Unerschrockenen» erschien 2013 bei Braumüller (Wien). Bettina Spoerri arbeitet heute als freie Autorin, Filmkritikerin, Kulturvermittlerin und leitet das Aargauer Literaturhaus.

Lea Hildegard Frei aus Amriswil erstellte eine Graphic Novel über eine vietnamesische Flüchtlingsfamilie. „Ich will begeistern, lehren, aufzeigen, aufwühlen, berühren, erzählen und hinterfragen.“

Lea Hildegard Frei aus Amriswil erstellte eine Graphic Novel über eine vietnamesische Flüchtlingsfamilie. „Ich will begeistern, lehren, aufzeigen, aufwühlen, berühren, erzählen und hinterfragen.“