Jens Steiner, 2013 Träger des Schweizer Buchpreises, «Hausautor» beim überaus verdienten Dörlemann Verlag und schon einmal Gast an einer Hauslesung bei uns in Amriswil, antwortete mir auf ein paar Fragen, die ich ihm mit dem zugeschickten 31. Literaturblatt stellte. Fragen, die ich einer ganzen Reihe von Schriftstellerinnen und Schriftstellern stellte. Hier Teil 1 mit Jens Steiner:

Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Was wollen Sie mit Ihrem Schreiben?

Ich will fesselnde Geschichten erzählen, wobei sie das auf verschiedene Weise sein können: durch spannende Handlung, ihre Sprache oder überraschende Perspektiven. Ob meine Bücher politisch und gesellschaftskritisch sind, soll jede Leserin und jeder Leser für sich entscheiden. Tatsache scheint mir, dass Gegenwartszusammenhänge (dazu gehören selbstverständlich auch solche, die man den Bereichen Politik und Gesellschaft zuordnet) in alle meine Texte hineinreichen, ob ich es nun will oder nicht. Über das Warum gibt vielleicht meine nächste Antwort Auskunft.

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen?

Aber natürlich, wie sollte es anders gehen? Ich hätte bis heute wohl keinen einzigen literarischen Text geschrieben, wenn ich mich nicht ständig von allem, was um mich herum ist, mich lockt, piekst und kratzt, verleiten liesse, seien das nun andere Autorinnen und Autoren, Musik, die Amsel vor meinem Fenster, Zeitungslektüre oder Begegnungen mit freundlichen und weniger freundlichen Zeitgenossen. Als Autor bin ich der Fleischwolf, der das alles zu exquisiten Literaturwürsten verarbeitet (für Vegetarier: der Mixer, der alles zu einem leckeren Wort-Hummus verquirlt).

Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung?

Die Forderung hat unter anderem deshalb ihre Berechtigung, weil Literaturschaffende sich oft zwischen Kunst und Nicht-Kunst bewegen. Die Essayistik beispielsweise verwendet Elemente des Literarischen, verfährt aber auch rational-argumentativ. Im Gegensatz zu anderen Künsten macht das die Literatur anschlussfähiger für den Diskurs der Medienschaffenden (meist sind sie es, die die Stimme der Schriftsteller fordern). Ärgerlich in diesem Zusammenhang finde ich, dass viele Medienschaffende gegenwärtig genau eine Kategorie von Schriftstellern in diesem Sinn für anschlussfähig halten, nämlich die Kategorie »Max-Frisch-Nachfolger« (die im Moment genau einen Vertreter hat, nämlich Lukas Bärfuss). Nichts gegen Bärfuss, aber es gibt viele – und auch viele junge! – Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die politische und gesellschaftskritische Voten abgeben, ohne auf die immergleichen Max-Frisch-Maschen zurückgreifen zu müssen. Macht mal die Augen auf, Medienschaffende!

Gibt es die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens …?

Schreiben kann ein sozialer Prozess sein. Es gibt Autorenkollektive, Schreibseminare und Poetry Slams, wo Texte im besten Fall aus dem Stegreif und im direkten Austausch mit dem Publikum entstehen. Viel öfter aber wird das Schreiben bei uns als einsamer Prozess kultiviert, und ich nehme mich von dieser Tradition nicht aus. Wobei, ist dieser Prozess wirklich so einsam? Wenn ich schreibe, bin ich in ständigem Kontakt mit den Dingen, mit dem, was mich pausenlos lockt, piekst und kratzt (s.o.) und auf diese Weise mit mir spricht. Menschliches Gelaber hat die unerfreuliche Neigung, all diese Stimmen zu unterdrücken, weshalb ich beim Schreiben gerne allein bin. Aber eben nicht einsam.

Zählen Sie drei Bücher auf, die Sie prägten …?

„Chronik eines angekündigten Todes“ von Gabriel García Márquez (handwerkliche Perfektion, die nicht genug bewundert werden kann). „Catch-22“ von Joseph Heller (auch perfekt, weil fesselnd, politisch und gesellschaftskritisch in einem). „Ich habe den englischen König bedient“ von Bohumil Hrabal (poetisch, absurd, herrlich!).

Jens Steiner, vielen Dank!

![image[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/image1.jpg) Jens Steiner, geboren 1975, studierte Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf. Sein erster Roman «Hasenleben» (2011) stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2011 und erhielt den Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Jens Steiner wurde 2012 mit dem Preis »Das zweite Buch« der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. 2013 gewann er mit «Carambole» den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Letzter Roman war wie immer bei Dörlemann «Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit».

Jens Steiner, geboren 1975, studierte Germanistik, Philosophie und Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich und Genf. Sein erster Roman «Hasenleben» (2011) stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis 2011 und erhielt den Förderpreis der Schweizerischen Schillerstiftung. Jens Steiner wurde 2012 mit dem Preis »Das zweite Buch« der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung ausgezeichnet. 2013 gewann er mit «Carambole» den Schweizer Buchpreis und stand erneut auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Letzter Roman war wie immer bei Dörlemann «Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit».

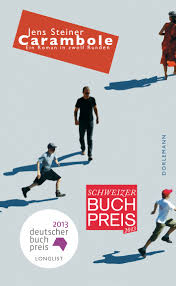

«Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge!

«Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge!

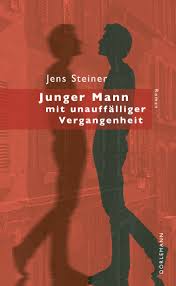

«Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.

«Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.

Weitere Informationen zu Jens Steiner unter seiner Webseite.

Das war der 1. Teil einer kleinen Reihe. Am 15. Juli antwortet Christine Fischer. Seien Sie wieder dabei!

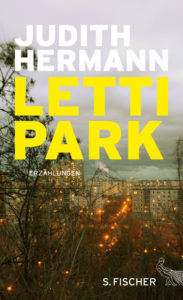

Judith Hermann beschreibt keine Verletzungen, aber die Narben, die sie alle mit sich herumtragen, die Male, Mutter- und Vatermale, Freundschafts- und Liebesmale, die nichts vergessen lassen. Und sie beschreibt sie mit Sätzen, die kurz und messerscharf sind, manchmal in ihrer Repetition wie Faustschläge auf blaue Flecken. «Er will es so. Genau so und nicht anders. Er will auf seinem gepackten Koffer inmitten einer Szenerie aus zusammenhangslosem Chaos sitzen, auf einem Trümmerhaufen, dann kann er sich den Anforderungen des Lebens halbwegs stellen.» Vielleicht einer der Schlüsselsätze im Buch. Einer jener Sätze so deutlich und klar in Geschichten, die ausufern, nicht in ihrer Erzähllänge, aber in der Potenz, die sie mit sich tragen.

Judith Hermann beschreibt keine Verletzungen, aber die Narben, die sie alle mit sich herumtragen, die Male, Mutter- und Vatermale, Freundschafts- und Liebesmale, die nichts vergessen lassen. Und sie beschreibt sie mit Sätzen, die kurz und messerscharf sind, manchmal in ihrer Repetition wie Faustschläge auf blaue Flecken. «Er will es so. Genau so und nicht anders. Er will auf seinem gepackten Koffer inmitten einer Szenerie aus zusammenhangslosem Chaos sitzen, auf einem Trümmerhaufen, dann kann er sich den Anforderungen des Lebens halbwegs stellen.» Vielleicht einer der Schlüsselsätze im Buch. Einer jener Sätze so deutlich und klar in Geschichten, die ausufern, nicht in ihrer Erzähllänge, aber in der Potenz, die sie mit sich tragen. Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt «Sommerhaus, später» (1998) wurde eine ausserordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband «Nichts als Gespenster». Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. «Alice» (2009), fünf Erzählungen, wurde international gefeiert. Zuletzt erschien der Roman «Aller Liebe Anfang». Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt «Sommerhaus, später» (1998) wurde eine ausserordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband «Nichts als Gespenster». Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. «Alice» (2009), fünf Erzählungen, wurde international gefeiert. Zuletzt erschien der Roman «Aller Liebe Anfang». Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

![image[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/image1.jpg) Jens Steiner,

Jens Steiner,  «Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge!

«Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge! «Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.

«Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.

Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asien Korrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung «Risse in der Großen Mauer». Nach dem Roman-Bestseller «Herzenhören» (2002) folgten «Das Flüstern der Schatten» (2007), «Drachenspiele» (2009) und «Herzenstimmen» (2012).

Jan-Philipp Sendker, geboren in Hamburg, war viele Jahre Amerika- und Asien Korrespondent des Stern. Nach einem weiteren Amerika-Aufenthalt kehrte er nach Deutschland zurück. Er lebt mit seiner Familie in Potsdam. Bei Blessing erschien 2000 seine eindringliche Porträtsammlung «Risse in der Großen Mauer». Nach dem Roman-Bestseller «Herzenhören» (2002) folgten «Das Flüstern der Schatten» (2007), «Drachenspiele» (2009) und «Herzenstimmen» (2012).

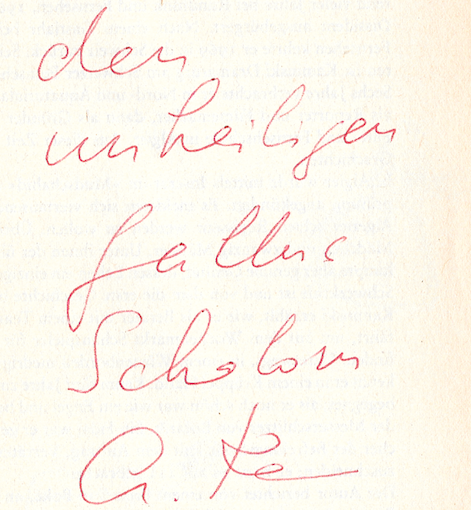

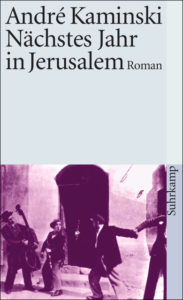

André Kaminski starb vor 15 Jahren. Er war Erzähler und Verfasser von Theater- und Fernsehstücken. 1923 in Genf geboren wanderte er nach dem Krieg nach Polen, ins Land seiner Vorfahren aus. Als überzeugter Kommunist arbeitete er dort bis zu seiner Ausbürgerung 1968 weiter für Funk und Fernsehen, was er auch zurück in der Schweiz bis 1985 tat. Sein erfolgreichstes Buch war der Roman «Nächstes Jahr in Jerusalem» der bei Suhrkamp immer noch als Taschenbuch erhältlich ist. Kaminski war ein begnadeter Erzähler und Fabulierer. Als ich ihm wenige Jahre vor seinem Tod an einer Lesung in der ersten Reihe sitzend lauschte, offenbarte Kaminski eine Art des Vortragens, die nur ganz selten zu den Fähigkeiten Schreibender gehört. Er las nicht nur einfach Textpassagen aus seinem Buch vor, sondern erzählte, erzählte wie jene Geschichtenerzähler im Arabischen Raum, die ihr mündliches Erzählen zum Beruf machten.

André Kaminski starb vor 15 Jahren. Er war Erzähler und Verfasser von Theater- und Fernsehstücken. 1923 in Genf geboren wanderte er nach dem Krieg nach Polen, ins Land seiner Vorfahren aus. Als überzeugter Kommunist arbeitete er dort bis zu seiner Ausbürgerung 1968 weiter für Funk und Fernsehen, was er auch zurück in der Schweiz bis 1985 tat. Sein erfolgreichstes Buch war der Roman «Nächstes Jahr in Jerusalem» der bei Suhrkamp immer noch als Taschenbuch erhältlich ist. Kaminski war ein begnadeter Erzähler und Fabulierer. Als ich ihm wenige Jahre vor seinem Tod an einer Lesung in der ersten Reihe sitzend lauschte, offenbarte Kaminski eine Art des Vortragens, die nur ganz selten zu den Fähigkeiten Schreibender gehört. Er las nicht nur einfach Textpassagen aus seinem Buch vor, sondern erzählte, erzählte wie jene Geschichtenerzähler im Arabischen Raum, die ihr mündliches Erzählen zum Beruf machten.

Capus und Kaminski, Kaminski und Capus. Beide wussten und wissen, dass Schreiben nicht ohne ein lauschendes Publikum funktioniert, dass Literatur von beiden Seiten lebt. Capus hat seine LeserInnen. André Kaminski wünsche ich, dass er nicht ganz ins Vergessen abrutscht. Lesen Sie «Nächstes Jahr in Jerusalem», die Geschichte zweier jüdischer Familien in wirrer Zeit, im von Krieg und Revolution erschütterten Europa, im und nach dem Ersten Weltkrieg – alles andere als eine traurige Geschichte.

Capus und Kaminski, Kaminski und Capus. Beide wussten und wissen, dass Schreiben nicht ohne ein lauschendes Publikum funktioniert, dass Literatur von beiden Seiten lebt. Capus hat seine LeserInnen. André Kaminski wünsche ich, dass er nicht ganz ins Vergessen abrutscht. Lesen Sie «Nächstes Jahr in Jerusalem», die Geschichte zweier jüdischer Familien in wirrer Zeit, im von Krieg und Revolution erschütterten Europa, im und nach dem Ersten Weltkrieg – alles andere als eine traurige Geschichte.

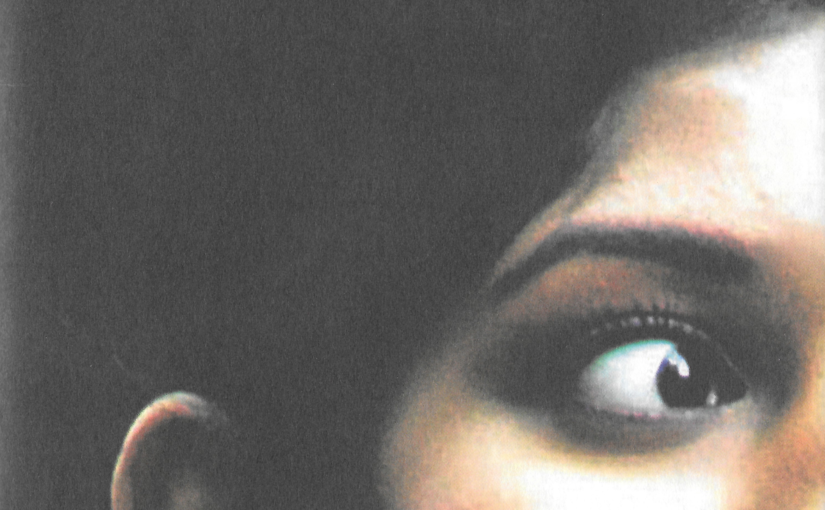

die sich mir als Leser einbrennen und Wunden ritzen, Sätze, die mich zwingen, sie wieder und wieder zu lesen, weil sie messerscharf zeigen, wohin sich eine aus den Fugen geratene erste Welt manövriert. Sie, die Dolmetscherin, eine Frau der Sprache, instrumentalisiert von allen Seiten, verzweckt in einer verzwickten Lage, verlassen vom Glauben, Sprache würde der Wahrheit dienen. «Die Lüge drang in die Sätze ein wie das Wasser ins Hinterland, tausend Greifarme nahmen die Erde in Beschlag, salziges Wasser bedeckte die süsse Haut der Erde wie der Speichel eines Ungeheuers.» «Erschlag die Armen» ist ein Buch des blanken Schmerzes, der Verzweiflung darüber, nichts richtig machen zu können, über eine junge Frau, von der das Zittern Besitz ergreift, ein Zittern, das auf den Leser übergreifen kann, ein Buch von einer Verlorenen, einer Fremden in einem Apparat, einer Fremden unter Landsleuten, einer Fremden vor sich selbst.

die sich mir als Leser einbrennen und Wunden ritzen, Sätze, die mich zwingen, sie wieder und wieder zu lesen, weil sie messerscharf zeigen, wohin sich eine aus den Fugen geratene erste Welt manövriert. Sie, die Dolmetscherin, eine Frau der Sprache, instrumentalisiert von allen Seiten, verzweckt in einer verzwickten Lage, verlassen vom Glauben, Sprache würde der Wahrheit dienen. «Die Lüge drang in die Sätze ein wie das Wasser ins Hinterland, tausend Greifarme nahmen die Erde in Beschlag, salziges Wasser bedeckte die süsse Haut der Erde wie der Speichel eines Ungeheuers.» «Erschlag die Armen» ist ein Buch des blanken Schmerzes, der Verzweiflung darüber, nichts richtig machen zu können, über eine junge Frau, von der das Zittern Besitz ergreift, ein Zittern, das auf den Leser übergreifen kann, ein Buch von einer Verlorenen, einer Fremden in einem Apparat, einer Fremden unter Landsleuten, einer Fremden vor sich selbst. Ende August 2016 erscheint wieder bei Edition Nautilus ihr Roman «Kalkutta», die Geschichte von Trisha, die nach vielen Jahren in Frankreich anlässlich der Einäscherung ihres geliebten Vaters zurückkehrt in ihre Geburtsstadt Kalkutta. Im verlassenen Haus der Familie, in dem sie aufgewachsen ist, schicken die Möbel und vertrauten Gegenstände aus alten Tagen ihre Gedanken auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Indem Trisha sich in die Kratzer und Risse dieser Objekte, der Möbel, des Hauses versenkt, ersteht die Vergangenheit mehrerer Generationen einer Familie wieder auf, und damit auch die kollektive, politische Vergangenheit Westbengalens – von der britischen Kolonialzeit bis zur jahrzehntelangen kommunistischen Regierung seit den späten 1970er Jahren.

Ende August 2016 erscheint wieder bei Edition Nautilus ihr Roman «Kalkutta», die Geschichte von Trisha, die nach vielen Jahren in Frankreich anlässlich der Einäscherung ihres geliebten Vaters zurückkehrt in ihre Geburtsstadt Kalkutta. Im verlassenen Haus der Familie, in dem sie aufgewachsen ist, schicken die Möbel und vertrauten Gegenstände aus alten Tagen ihre Gedanken auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Indem Trisha sich in die Kratzer und Risse dieser Objekte, der Möbel, des Hauses versenkt, ersteht die Vergangenheit mehrerer Generationen einer Familie wieder auf, und damit auch die kollektive, politische Vergangenheit Westbengalens – von der britischen Kolonialzeit bis zur jahrzehntelangen kommunistischen Regierung seit den späten 1970er Jahren. Shumona Sinha liest am

Shumona Sinha liest am

![12681_petrowskaja_katja[2]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/12681_petrowskaja_katja2-220x300.jpg) Vor zwei Jahren traf ich dort Katja Petrowskaja, der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin 2013. Wir sassen vor einem Café unter einem Sonnenschirm und unterhielten uns über ihr Buch «Vielleicht Esther», das bei Suhrkamp erschien und Publikum wie Presse gleichermassen begeisterte, über das Schreiben und was danach kommt, über Familie und die Kunst, alles unter einen Hut zu bekommen und über die Ukraine. Vielleicht ist das das besondere an diesen Literaturtagen: Weil der Anlass zusammen mit allen Autorinnen und Autoren beginnt und endet, sind sie alle immer irgendwie da. Manchmal unter dem lauschenden Publikum, manchmal im Café, manchmal in eine Gespräch vertieft.

Vor zwei Jahren traf ich dort Katja Petrowskaja, der Ingeborg-Bachmann-Preisträgerin 2013. Wir sassen vor einem Café unter einem Sonnenschirm und unterhielten uns über ihr Buch «Vielleicht Esther», das bei Suhrkamp erschien und Publikum wie Presse gleichermassen begeisterte, über das Schreiben und was danach kommt, über Familie und die Kunst, alles unter einen Hut zu bekommen und über die Ukraine. Vielleicht ist das das besondere an diesen Literaturtagen: Weil der Anlass zusammen mit allen Autorinnen und Autoren beginnt und endet, sind sie alle immer irgendwie da. Manchmal unter dem lauschenden Publikum, manchmal im Café, manchmal in eine Gespräch vertieft.

beschreibt eine Schifffahrt durch das Kanal-, Tunnel- und Schleusensystem. Ein anderes erzählt von dem, was nach dem Einbruch und dem Vergessen des umgesetzten Projekts übrig geblieben ist. Er versetzt mich in die Welt des «Was-wäre-wenn». Wirklich übrig geblieben ist, gemessen an seinen Ideen, nicht viel, ausser einem Strassennamen in einem Aussenbezirk Roms, einigen Bauwerken in Rio und einer Unzahl von städtebaulichen Visionen und Plänen. So entwarf Pietro Caminada schon 60 Jahre vor Baubeginn Pläne für die neue Hauptstadt Brasilia.

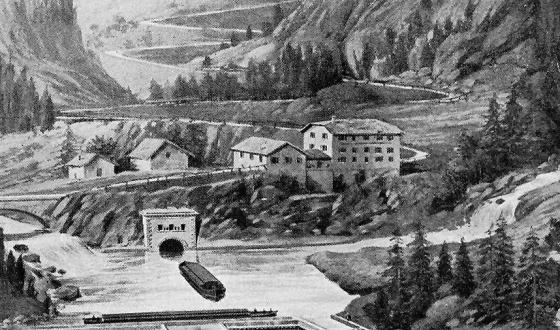

beschreibt eine Schifffahrt durch das Kanal-, Tunnel- und Schleusensystem. Ein anderes erzählt von dem, was nach dem Einbruch und dem Vergessen des umgesetzten Projekts übrig geblieben ist. Er versetzt mich in die Welt des «Was-wäre-wenn». Wirklich übrig geblieben ist, gemessen an seinen Ideen, nicht viel, ausser einem Strassennamen in einem Aussenbezirk Roms, einigen Bauwerken in Rio und einer Unzahl von städtebaulichen Visionen und Plänen. So entwarf Pietro Caminada schon 60 Jahre vor Baubeginn Pläne für die neue Hauptstadt Brasilia. Alles andere in den Schatten stellend ist Caminadas Plan einer Wasserstrasse über den Splügen. Der gesamte Wasserweg hätte zwischen Genua und Basel 591 km betragen, 230 km auf Seen und Flüssen, 30 km in doppelten Galerien, 43 km in Röhrensystemen und der Rest in offenen Kanälen. Doch obwohl man Projekt und Ingenieur mit viel Zustimmung und Anerkennung begegnete, wurde das Projekt wohl hauptsächlich aus Geldmangel nie umgesetzt. Nicht zuletzt waren es aber Kriege, die eine Umsetzung verunmöglichten.

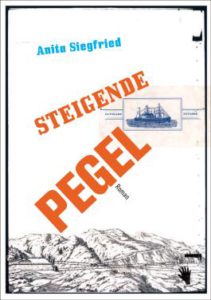

Alles andere in den Schatten stellend ist Caminadas Plan einer Wasserstrasse über den Splügen. Der gesamte Wasserweg hätte zwischen Genua und Basel 591 km betragen, 230 km auf Seen und Flüssen, 30 km in doppelten Galerien, 43 km in Röhrensystemen und der Rest in offenen Kanälen. Doch obwohl man Projekt und Ingenieur mit viel Zustimmung und Anerkennung begegnete, wurde das Projekt wohl hauptsächlich aus Geldmangel nie umgesetzt. Nicht zuletzt waren es aber Kriege, die eine Umsetzung verunmöglichten. Anita Siegfried studierte Archäologie und Kunstgeschichte in Zürich. Auslandaufenthalte nach dem Studium führten sie u.a als Stipenditatin des Istituto Svizzero nach Rom. Später arbeitete sie für ein Projekt des Schweizerischen Nationalfonds und bei der Kantonsarchäologie Zürich. Seit 1994 ist sie freischaffende Autorin. Es entstanden zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, Hörfolgen und drei Romane. Die Autorin lebt in Zürich.

Anita Siegfried studierte Archäologie und Kunstgeschichte in Zürich. Auslandaufenthalte nach dem Studium führten sie u.a als Stipenditatin des Istituto Svizzero nach Rom. Später arbeitete sie für ein Projekt des Schweizerischen Nationalfonds und bei der Kantonsarchäologie Zürich. Seit 1994 ist sie freischaffende Autorin. Es entstanden zahlreiche Kinder- und Jugendbücher, Hörfolgen und drei Romane. Die Autorin lebt in Zürich.

Innern. Ein Bruch mit allem Gewohnten, dem Warmen, auch der verlorenen Liebe, die irgendwie noch vorhanden ist, aber nicht mehr so, wie sie sein sollte. Astrid, seine Frau, ist genauso eingeschlossen durch Gewohnheit und den Trott des Lebens, die Liebe ohne Leidenschaft, sie die Vernünftige, die Besonnene, die Mutter von zwei Kindern, verunsichert darüber, ob sich nicht schon lange fremdes Leben einschlich, das man schlummernd mit sich herumtrug. Unaufgeregte Leben, die zum Aufbruch kommen.

Innern. Ein Bruch mit allem Gewohnten, dem Warmen, auch der verlorenen Liebe, die irgendwie noch vorhanden ist, aber nicht mehr so, wie sie sein sollte. Astrid, seine Frau, ist genauso eingeschlossen durch Gewohnheit und den Trott des Lebens, die Liebe ohne Leidenschaft, sie die Vernünftige, die Besonnene, die Mutter von zwei Kindern, verunsichert darüber, ob sich nicht schon lange fremdes Leben einschlich, das man schlummernd mit sich herumtrug. Unaufgeregte Leben, die zum Aufbruch kommen.