Schon erstaunlich. Minuten bevor Herta Müller den Saal im Naturmuseum Basel betritt, murmeln die Wartenden nur noch. Die Leiterin des Literaturhauses Basel Katrin Eckert steht vor den Stuhlreihen und flüstert: «Alles bereit?» Weil da jemand kommt, der alleine duch seine Anwesenheit adelt. Bis auf den letzten Platz besetzt, ausverkauft, in den ersten Reihen ein grosser Teil der Basler Literaturprominenz: Verena Stössinger, Simone Lappert, Rudolf Bussmann, Martin R. Dean und viele mehr.

Zuerst las die Nobelpreisträgerin Herta Müller aus ihrem letzten bei Hanser erschienenen Prosawerk «Mein Vater war ein Apfelkern», las Erinnerungen zu ihrer Kindheit und Jugend in Rumänien, überzeugt davon, eine Autorin dann am besten zu verstehen, wenn man weiss, woher sie kommt. Herta Müller wuchs unter der Diktatur Nicolae Ceaușescu in Rumänien auf, auf dem Land, eng verbunden mit Einsamkeit und den Repressalien eines totalen Überwachungsstaats. Eine Kindheit, in der sie mit sich selbst das Beobachten lernte. Herta Müller las über das Fremdsein, selbst als Kind, von der Angst, «von der Welt gefressen zu werden». Und wenn die Autorin aus ihrer Kindheit liest und erzählt, hört und spürt man, dass die Bilder, aus denen die Autorin heute noch schöpft, damals schon glänzten, wohl noch nicht in abstrakten Worten, aber in konkreten Bildern, die zeugen, wie ein Mädchen mit Geschichten und Bildern im Innern die Welt zu erklären versucht. Selbst ihre Sicht auf die Natur, die Pflanzen, dem einzig wirklich Ästhetischen in einer pseudosozialistischen Umgebung, Pflanzen, die sich nicht um Gewalt und Grausamkeit zu kümmern hatten, sie in keiner Weise kommentierten, schienen sich gegen sie zu verbünden, mit dem Machthaber und seinem Apparat zu kollaborieren.

Zuerst las die Nobelpreisträgerin Herta Müller aus ihrem letzten bei Hanser erschienenen Prosawerk «Mein Vater war ein Apfelkern», las Erinnerungen zu ihrer Kindheit und Jugend in Rumänien, überzeugt davon, eine Autorin dann am besten zu verstehen, wenn man weiss, woher sie kommt. Herta Müller wuchs unter der Diktatur Nicolae Ceaușescu in Rumänien auf, auf dem Land, eng verbunden mit Einsamkeit und den Repressalien eines totalen Überwachungsstaats. Eine Kindheit, in der sie mit sich selbst das Beobachten lernte. Herta Müller las über das Fremdsein, selbst als Kind, von der Angst, «von der Welt gefressen zu werden». Und wenn die Autorin aus ihrer Kindheit liest und erzählt, hört und spürt man, dass die Bilder, aus denen die Autorin heute noch schöpft, damals schon glänzten, wohl noch nicht in abstrakten Worten, aber in konkreten Bildern, die zeugen, wie ein Mädchen mit Geschichten und Bildern im Innern die Welt zu erklären versucht. Selbst ihre Sicht auf die Natur, die Pflanzen, dem einzig wirklich Ästhetischen in einer pseudosozialistischen Umgebung, Pflanzen, die sich nicht um Gewalt und Grausamkeit zu kümmern hatten, sie in keiner Weise kommentierten, schienen sich gegen sie zu verbünden, mit dem Machthaber und seinem Apparat zu kollaborieren.

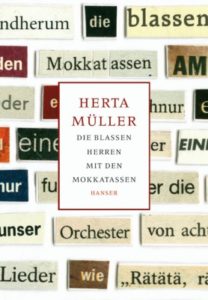

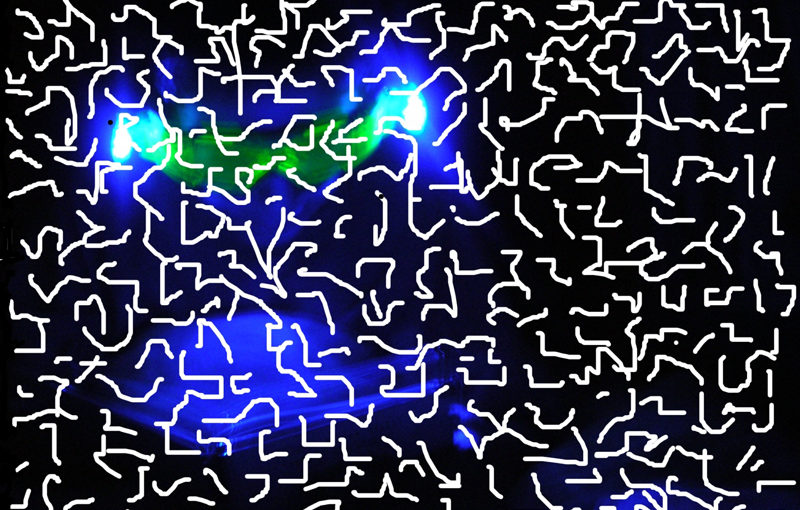

Herta Müller, eine witzige, sprudelnde, feine Dame in hochhackigen Schuhen, die sich selbst im freien Sprechen auf der Bühne von Pointe zu Pointe hangelt, die ihr entgegenzurollen scheinen, die Lacher und den Applaus geniesst, das Publikum fesselt. Erst recht, wenn sie aufsteht, rückwärts an den Bühnenrand steht und ihre Gedichtcollagen liest, die gross auf eine Leinwand projeziert sind.

Sie habe aus einer Not, zufälltig mit den Collagen begonnen. Viel unterwegs wollte sie Karten schreiben, ein paar Worte an Freunde verschicken. Aber die Ansichtskarten in Rumänien waren derart hässlich, dass sie aus Zeitschriften Wörter und Bilder schnitt, sie zu Collagen klebte und diese auf selber gekauften Karten zu verschicken begann. Buntes Papier aus der grau-in-grauen Welt Runmäniens. Sie begann zu sammeln, farbiges Papier, Bilder und Wörter, viele Wörter, tausende von Wörtern, richtete zuhause einen Wörtertisch ein, der schnell zu klein wurde, kaufte Schachteln und Schubladen, begann alphabetisch zu ordnen, richtete Werkstätten ein, eine mit rumänischen, eine mit deutschen Wörtern. Wenn sie keine Prosa schrieb, sass sie an ihrer Werkstatt, einer Arbeit, bei der «die Wörter von aussen kommen», jedes Wort ein kleines Theater, eine Inszenierung, selbst die gewöhnlichsten, alle ein Unikat. Und dann die Schönheit der farbigen Schnipsel, die Ästhetik eines aufgeklebten Arrangements. Die Arbeit an den Gedichtcollagen gebe ihr Halt, nicht zuletzt darum, weil die Auseinandersetzung mit ihrer Prosa, mit

Sie habe aus einer Not, zufälltig mit den Collagen begonnen. Viel unterwegs wollte sie Karten schreiben, ein paar Worte an Freunde verschicken. Aber die Ansichtskarten in Rumänien waren derart hässlich, dass sie aus Zeitschriften Wörter und Bilder schnitt, sie zu Collagen klebte und diese auf selber gekauften Karten zu verschicken begann. Buntes Papier aus der grau-in-grauen Welt Runmäniens. Sie begann zu sammeln, farbiges Papier, Bilder und Wörter, viele Wörter, tausende von Wörtern, richtete zuhause einen Wörtertisch ein, der schnell zu klein wurde, kaufte Schachteln und Schubladen, begann alphabetisch zu ordnen, richtete Werkstätten ein, eine mit rumänischen, eine mit deutschen Wörtern. Wenn sie keine Prosa schrieb, sass sie an ihrer Werkstatt, einer Arbeit, bei der «die Wörter von aussen kommen», jedes Wort ein kleines Theater, eine Inszenierung, selbst die gewöhnlichsten, alle ein Unikat. Und dann die Schönheit der farbigen Schnipsel, die Ästhetik eines aufgeklebten Arrangements. Die Arbeit an den Gedichtcollagen gebe ihr Halt, nicht zuletzt darum, weil die Auseinandersetzung mit ihrer Prosa, mit  Vergangenheit und Gegenwart, ein schmerzhafter Prozess sei, das Suchen und Kleben ein Ausgleich. Ganz oft entstehe ein Sog, nur schon deshalb, weil sie Wörter findet, denen sie gerne einen Platz geben würde, die sie nicht so leicht einfach in eine Schublade zurückgeben kann. Herta Müller spielt mit Wörtern und Sätzen, begegnet ihnen wie den verschiedensten Pflanzen in einem unendlich grossen Garten. Eine sinnliche Arbeit, ganz anders als die Prosaarbeit am Computer.

Vergangenheit und Gegenwart, ein schmerzhafter Prozess sei, das Suchen und Kleben ein Ausgleich. Ganz oft entstehe ein Sog, nur schon deshalb, weil sie Wörter findet, denen sie gerne einen Platz geben würde, die sie nicht so leicht einfach in eine Schublade zurückgeben kann. Herta Müller spielt mit Wörtern und Sätzen, begegnet ihnen wie den verschiedensten Pflanzen in einem unendlich grossen Garten. Eine sinnliche Arbeit, ganz anders als die Prosaarbeit am Computer.

Es gibt «Dinge», die nicht erledigt werden können, nicht in einem ganzen Leben, um die sich das Denken ein ganzes Leben lang dreht. Es brauche unsäglich viel Kraft aus einem «beschädigten Leben», das Schreiben notwendig macht, dem Trauma entgegenzutreten, sich nicht zu ergeben.

Wer noch nicht mit dem Lesen Herta Müllers Collagengedicht begonnen hat, kaufe sich eines der Bücher beim Hanser Verlag, schlage es auf, lasse es liegen und wirken. Es besteht akute Ansteckungsgefahr.

Herta Müller eröffnte mit ihrer Lesung das 14. Internationale Lyrikfestival in Basel

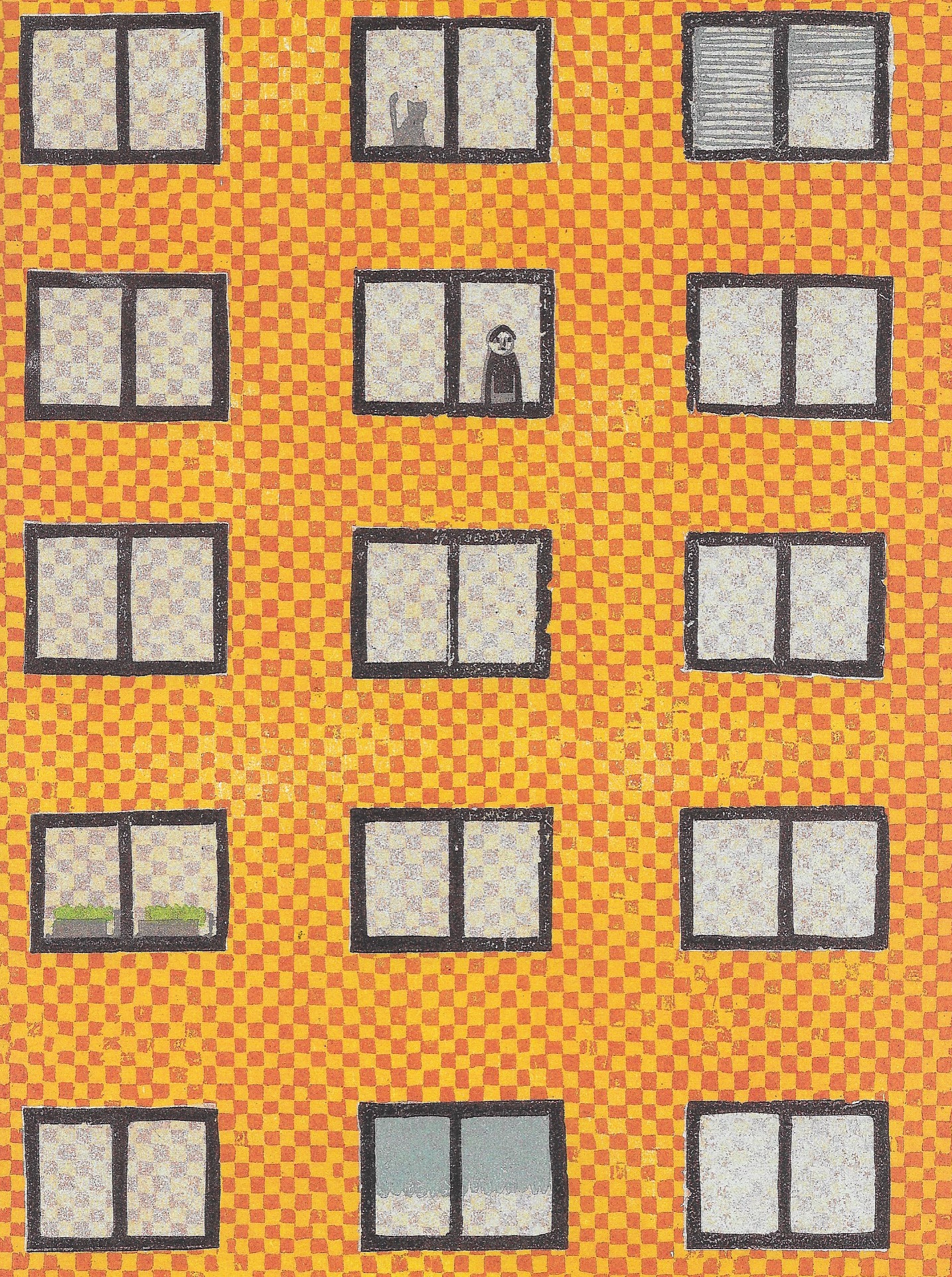

Über ihm wohnt eine junge Frau, seine Nachbarin. Er, allein gelassen, hört ihren Tritt oben in der baugleichen Wohnung, geht unter ihr herum, während sie morgens die Wohnung verlässt und ihre Katze zurücklässt. Die Katze, die dann schreit. Die Nachbarin wird immer mehr.

Über ihm wohnt eine junge Frau, seine Nachbarin. Er, allein gelassen, hört ihren Tritt oben in der baugleichen Wohnung, geht unter ihr herum, während sie morgens die Wohnung verlässt und ihre Katze zurücklässt. Die Katze, die dann schreit. Die Nachbarin wird immer mehr. Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium schloss sich ein Meisterschülerstudium ebenfalls an der Leipziger Hochschule an. Für ihre Meisterschüler- Abschlussarbeit erhielt sie den Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig.

Franziska Neubert studierte an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig und an der École Nationale Supèrieure des Arts Décoratifs, Paris. Nach dem Studium schloss sich ein Meisterschülerstudium ebenfalls an der Leipziger Hochschule an. Für ihre Meisterschüler- Abschlussarbeit erhielt sie den Anerkennungspreis des Ars Lipsiensis. Ihre Arbeiten werden regelmäßig im In- und Ausland in Ausstellungen gezeigt und sind mehrfach prämiert. Franziska Neubert lebt mit ihrer Familie in Leipzig. in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll»,»Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Sowohl «Zielinski» als auch «Der lange Atem» wurden ins Spanische übersetzt. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

in Stuttgart auf, besuchte Sprachschulen in der französischen Schweiz und in Paris, wollte eigentlich Übersetzerin werden, beschloss aber mit 25 Jahren lieber selbst zu schreiben, erst Hörspiele, dann Erzählungen, dann Romane. Ihre ersten Bücher erschienen im Berlin Verlag: «Es gibt solche», «Noll»,»Gleich nebenan» und «Sevilla». Bei Klöpfer & Meyer erschienen 2010 mit großem Erfolg ihre Erzählung «Nai oder was wie so ist», 2011 ihr Roman «Zielinski» und 2014 der Roman «Der lange Atem». Sowohl «Zielinski» als auch «Der lange Atem» wurden ins Spanische übersetzt. Nina Jäckle ist Stipendiatin der Villa Massimo in Rom 2016/17.

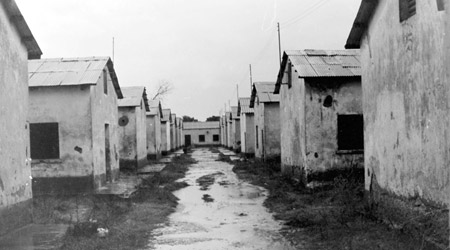

«sozialistischen» Willkür der ungarischen Apparats zu leiden haben. Nichts ist Idylle, die Menschen desillusioniert nach einem Krieg, der weder aus Sieger noch Besiegten bessere Menschen werden liess. Teréz, die Mutter des kleinen Misi, besucht kurz vor der Flucht noch einmal ihren Onkel Barnábas, bei dem sie nach dem Krieg zwei Jahre blieb, um aus der traumatischen Starre aufzuwachen, in der sie der Krieg zurückgelassen hatte. Barnábas, ihr Onkel, warnt sie vor den Konsequenzen, sollte die Flucht misslingen, davor, dass dort in der besseren Welt auch bloss das Geld regiert.

«sozialistischen» Willkür der ungarischen Apparats zu leiden haben. Nichts ist Idylle, die Menschen desillusioniert nach einem Krieg, der weder aus Sieger noch Besiegten bessere Menschen werden liess. Teréz, die Mutter des kleinen Misi, besucht kurz vor der Flucht noch einmal ihren Onkel Barnábas, bei dem sie nach dem Krieg zwei Jahre blieb, um aus der traumatischen Starre aufzuwachen, in der sie der Krieg zurückgelassen hatte. Barnábas, ihr Onkel, warnt sie vor den Konsequenzen, sollte die Flucht misslingen, davor, dass dort in der besseren Welt auch bloss das Geld regiert. Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.

Akos Doma, geboren 1963 in Budapest, ist Autor und Übersetzer. Er hat unter anderem Werke von Sándor Márai, László F. Földényi und Péter Nádas ins Deutsche übertragen. 2001 erschien sein Debütroman «Der Müßiggänger», 2011 «Die allgemeine Tauglichkeit». Doma erhielt zahlreiche Preise und Stipendien, zuletzt etwa das Grenzgängerstipendium der Robert Bosch Stiftung, den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis 2012 und das Prager Literaturstipendium 2014. Akos Doma lebt mit seiner Familie in Eichstätt.

schläft, Berührungen aber kaum mehr verträgt. Ein Haus, eine Wohnung, einen Sohn, ein Bett teilt, das Leben aber längst nicht mehr. Ein Paar, das sich unlösbar in Missverständnisse verstrickt. Er schreibt darüber, was «Schicksal» mit einem zu tun vermag, wie es einem aus Normalität herauskatapultiert. Lukas Hartmann ist ein Meister der Schilderung. Er lässt einen Kausalteppich wachsen, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Er schildert aus der Sicht aller Familienmitgleider, auch aus jener des Sohnes, der sich wandelt vom ewig genervten, endlich befreiten, zum besorgrten, von den Geschehnissen überrannten. Was sich im ersten Teil des Romans liest, wie das Psychogramm einer typischen Kleinfamilie, wird im zweiten Teil zum Höllentripp einer auseinanderbrechenden Schicksalsgemeinschaft.

schläft, Berührungen aber kaum mehr verträgt. Ein Haus, eine Wohnung, einen Sohn, ein Bett teilt, das Leben aber längst nicht mehr. Ein Paar, das sich unlösbar in Missverständnisse verstrickt. Er schreibt darüber, was «Schicksal» mit einem zu tun vermag, wie es einem aus Normalität herauskatapultiert. Lukas Hartmann ist ein Meister der Schilderung. Er lässt einen Kausalteppich wachsen, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint. Er schildert aus der Sicht aller Familienmitgleider, auch aus jener des Sohnes, der sich wandelt vom ewig genervten, endlich befreiten, zum besorgrten, von den Geschehnissen überrannten. Was sich im ersten Teil des Romans liest, wie das Psychogramm einer typischen Kleinfamilie, wird im zweiten Teil zum Höllentripp einer auseinanderbrechenden Schicksalsgemeinschaft.

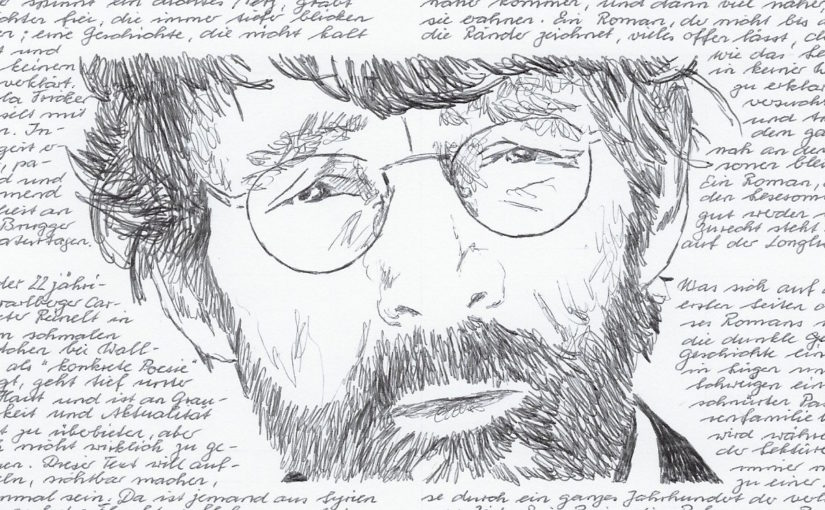

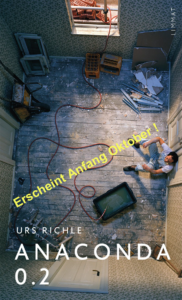

Im Roman «Anaconda 0.2» von Urs Richle findet Leos Vater im verlassenen Zimmer seines Sohnes eine als Spieluhr getarnte Bombe. Während die Mutter am Tod ihres Sohnes zerbricht, stochert der Vater in den Überresten der Existenz seines Sohnes. Was er findet, bringt nur noch mehr Rätsel. Wer war sein Sohn? Wann verloren er und seine Frau ihren Sohn? Wem galt die Bombe im Zimmer des Sohnes?

Im Roman «Anaconda 0.2» von Urs Richle findet Leos Vater im verlassenen Zimmer seines Sohnes eine als Spieluhr getarnte Bombe. Während die Mutter am Tod ihres Sohnes zerbricht, stochert der Vater in den Überresten der Existenz seines Sohnes. Was er findet, bringt nur noch mehr Rätsel. Wer war sein Sohn? Wann verloren er und seine Frau ihren Sohn? Wem galt die Bombe im Zimmer des Sohnes? Urs Richle ist Vater dreier Kinder. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich mit Informatik, ursprünglich um dem ökonomischen Druck beim Schreiben zu entfliehen, mit dem Wunsch Drehbücher zu schreiben. Nun hat ihn das Thema so sehr gepackt, dass daraus 3 Romane werden sollen. 2010 erschien «Das taube Herz», die «abenteurliche Geschichte über den Menschheitstraum, eine denkende Maschine zu bauen». Im 18. Jahrhundert waren es die Apparatebauer mit Allmachtsphantasien, heute sind es Genwissenschaftler und Programmierer. Urs Richle bleibt zuversichtlich. Er ist kein Schwarzmaler, kein Pessimist. An diesem Sonntag in Aarau wäre eine heisse Diskussion im Anschluss an die Lesung erfrischend gewesen. Schade.

Urs Richle ist Vater dreier Kinder. Seit 15 Jahren beschäftigt er sich mit Informatik, ursprünglich um dem ökonomischen Druck beim Schreiben zu entfliehen, mit dem Wunsch Drehbücher zu schreiben. Nun hat ihn das Thema so sehr gepackt, dass daraus 3 Romane werden sollen. 2010 erschien «Das taube Herz», die «abenteurliche Geschichte über den Menschheitstraum, eine denkende Maschine zu bauen». Im 18. Jahrhundert waren es die Apparatebauer mit Allmachtsphantasien, heute sind es Genwissenschaftler und Programmierer. Urs Richle bleibt zuversichtlich. Er ist kein Schwarzmaler, kein Pessimist. An diesem Sonntag in Aarau wäre eine heisse Diskussion im Anschluss an die Lesung erfrischend gewesen. Schade.

einer Gärtnerei, wo sie mit Grabpflege auf dem Friedhof ihr Lehrlingsgehalt aufbessert. Joe mag den Friedhof, weil sie allein sein will. Joe schenkt Henry etwas von der Nähe, die er zu all jenen verloren hat, die ihm wichtig sein sollten, eine Nähe, die nicht zurückzugewinnen scheint. Dabei sehnt er sich nach nichts mehr, als sein Kind, seine Julia in die Arme zu schliessen.

einer Gärtnerei, wo sie mit Grabpflege auf dem Friedhof ihr Lehrlingsgehalt aufbessert. Joe mag den Friedhof, weil sie allein sein will. Joe schenkt Henry etwas von der Nähe, die er zu all jenen verloren hat, die ihm wichtig sein sollten, eine Nähe, die nicht zurückzugewinnen scheint. Dabei sehnt er sich nach nichts mehr, als sein Kind, seine Julia in die Arme zu schliessen. Fee Katrin Kanzler, 1981 geboren, studierte Philosophie und Anglistik in Tübingen und Stockholm. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses, erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium für Literatur vom Land Baden-Württemberg. Sie lebt im Süden Deutschlands. Ihr Romandebüt «Die Schüchternheit der Pflaume» (FVA 2012) wurde für den aspekte-Literaturpreis des ZDF nominiert.

Fee Katrin Kanzler, 1981 geboren, studierte Philosophie und Anglistik in Tübingen und Stockholm. Sie war Stipendiatin des Klagenfurter Literaturkurses, erhielt den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium für Literatur vom Land Baden-Württemberg. Sie lebt im Süden Deutschlands. Ihr Romandebüt «Die Schüchternheit der Pflaume» (FVA 2012) wurde für den aspekte-Literaturpreis des ZDF nominiert.

Wohnzimmer, sie mittlerweile Bürgermeisterin, verheiratet mit einem Arzt, Mutter halbwüchsiger Kinder. Man steht vor dem langen Regal mit Büchern, trinkt Wein, öffnet nach Mitternacht noch eine zweite Flasche, während der Ehemann unsichtbar ein Stockwerk höher an Arztrechnungen schreibt. Man trinkt und redet; vom Altern, von der Zeit, davon, dass wir den Dingen wie den Menschen mit inneren Augen begegnen, innerer Wahrnehmung, die sich nicht ans Objektive hält. Von der Liebe und davon, dass der Hass dazugehört, dass im Geliebten alles Heil und alles Übel liegt. Er von seiner Trennung, sie von ihrem Mann, der nach zwanzig Jahren Ehe unweigerlich nicht mehr der ist, den sie einst heiratete. Von den Vorstellungen dessen, was die Zeit bringen wird, im Kleinen auch in dieser Nacht, die sich der Autor in immer anderen Farben ausmalt. Während die Situation im Wohnzimer durch Wein und Rauch immer entrückter wird, die Gespräche immer offensichtlicher am Intimen vorbeischrammen, sitzt der Ehemann nebenan und schreibt Rechnungen.

Wohnzimmer, sie mittlerweile Bürgermeisterin, verheiratet mit einem Arzt, Mutter halbwüchsiger Kinder. Man steht vor dem langen Regal mit Büchern, trinkt Wein, öffnet nach Mitternacht noch eine zweite Flasche, während der Ehemann unsichtbar ein Stockwerk höher an Arztrechnungen schreibt. Man trinkt und redet; vom Altern, von der Zeit, davon, dass wir den Dingen wie den Menschen mit inneren Augen begegnen, innerer Wahrnehmung, die sich nicht ans Objektive hält. Von der Liebe und davon, dass der Hass dazugehört, dass im Geliebten alles Heil und alles Übel liegt. Er von seiner Trennung, sie von ihrem Mann, der nach zwanzig Jahren Ehe unweigerlich nicht mehr der ist, den sie einst heiratete. Von den Vorstellungen dessen, was die Zeit bringen wird, im Kleinen auch in dieser Nacht, die sich der Autor in immer anderen Farben ausmalt. Während die Situation im Wohnzimer durch Wein und Rauch immer entrückter wird, die Gespräche immer offensichtlicher am Intimen vorbeischrammen, sitzt der Ehemann nebenan und schreibt Rechnungen. Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt in Köln. Für sein literarisches und essayistisches Werk erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis und 2015 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Zuletzt erschienen bei Hanser «Dein Name» (Roman, 2011), «Über den Zufall» (Edition Akzente, 2012), «Große Liebe» (Roman, 2014), «Album» (Das Buch der von Neil Young Getöteten / Vierzig Leben / Du sollst / Kurzmitteilung, 2014) und «Ayda, Bär und Hase» (2017) ist sein erstes Buch für Kinder

Navid Kermani, geboren 1967 in Siegen, lebt in Köln. Für sein literarisches und essayistisches Werk erhielt er unter anderem den Kleist-Preis, den Joseph-Breitbach-Preis und 2015 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Zuletzt erschienen bei Hanser «Dein Name» (Roman, 2011), «Über den Zufall» (Edition Akzente, 2012), «Große Liebe» (Roman, 2014), «Album» (Das Buch der von Neil Young Getöteten / Vierzig Leben / Du sollst / Kurzmitteilung, 2014) und «Ayda, Bär und Hase» (2017) ist sein erstes Buch für Kinder

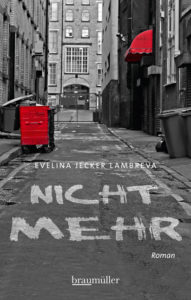

Ein anderer dicker Faden im Beziehungsgeflecht des Romans ist der junge Kilian. Ein Banker, der in seiner Kindheit hoch sensibel gerne Pianist geworden wäre. Aber Gehorsam und Strenge machten einen Kravattenmann im Glaspalast aus ihm. Einen Mann, der in seiner beruflichen Pflicht alles gibt und dafür in seinem Kopf permanent das Klingeln von abertausend Münzen mit sich herumträgt. Ausgerechnet jetzt, wo massenhaft Kunden ihre Gelder abziehen, wo der Arbeitgeber Negativschlagzeilen wegen unlauterer Devisengeschäfte macht. Kilian nimmt eine Auszeit, in einer Burnoutklinik für Privilegierte, findet zaghaft zurück zu sich selbst, um dann noch viel tiefer zu stürzen.

Ein anderer dicker Faden im Beziehungsgeflecht des Romans ist der junge Kilian. Ein Banker, der in seiner Kindheit hoch sensibel gerne Pianist geworden wäre. Aber Gehorsam und Strenge machten einen Kravattenmann im Glaspalast aus ihm. Einen Mann, der in seiner beruflichen Pflicht alles gibt und dafür in seinem Kopf permanent das Klingeln von abertausend Münzen mit sich herumträgt. Ausgerechnet jetzt, wo massenhaft Kunden ihre Gelder abziehen, wo der Arbeitgeber Negativschlagzeilen wegen unlauterer Devisengeschäfte macht. Kilian nimmt eine Auszeit, in einer Burnoutklinik für Privilegierte, findet zaghaft zurück zu sich selbst, um dann noch viel tiefer zu stürzen. Evelina Jecker Lambreva, 1963 in Stara Zagora, Bulgarien, geboren, lebt seit 1996 in der Schweiz. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Luzern und als Klinische Dozentin an der Universität Zürich. In deutscher Sprache liegen der Gedichtband «Niemandes Spiegel» sowie der Erzählband »Unerwartet» vor. Zuletzt erschienen «Vaters Land» (Braumüller, 2014).

Evelina Jecker Lambreva, 1963 in Stara Zagora, Bulgarien, geboren, lebt seit 1996 in der Schweiz. Sie arbeitet als niedergelassene Psychiaterin und Psychotherapeutin in Luzern und als Klinische Dozentin an der Universität Zürich. In deutscher Sprache liegen der Gedichtband «Niemandes Spiegel» sowie der Erzählband »Unerwartet» vor. Zuletzt erschienen «Vaters Land» (Braumüller, 2014).

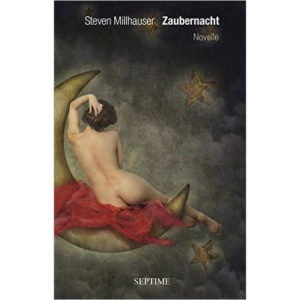

zum Beispiel, die in fremde Häuser einbricht und dort die Nachricht hinterlässt: „Wir sind eure Töchter!“. Oder eine junge Frau, die ganz plötzlich ihren idealen Geliebten auf der Kinderschaukel vor ihrem Haus sieht. Oder ein Mann, der seit Jahrzehnten an seinem Opus Magnum schreibt, damit nicht zu Ende kommt und genau in solchen Nächten seiner Qual offenbar wird. Aber auch Schaufensterpuppen werden kurzzeitig lebendig und das nicht mehr gebrauchte Kinderspielzeug, das auf den Dachböden herumliegt, beginnt sich zu regen.

zum Beispiel, die in fremde Häuser einbricht und dort die Nachricht hinterlässt: „Wir sind eure Töchter!“. Oder eine junge Frau, die ganz plötzlich ihren idealen Geliebten auf der Kinderschaukel vor ihrem Haus sieht. Oder ein Mann, der seit Jahrzehnten an seinem Opus Magnum schreibt, damit nicht zu Ende kommt und genau in solchen Nächten seiner Qual offenbar wird. Aber auch Schaufensterpuppen werden kurzzeitig lebendig und das nicht mehr gebrauchte Kinderspielzeug, das auf den Dachböden herumliegt, beginnt sich zu regen. Steven Millhauser, 1943 geboren und Universitätsprofessor, ist 1997 bekannt geworden, als er für seinen Roman „Martin Dressler. The Tale of an American Dreamer“ den Pulitzerpreis bekam. Hier hat er eine Novelle geschrieben, eine Geschichte, die einen beim Lesen sofort anrührt und unmittelbar verzaubert. Gewandt und schwer romantisch zeichnet er die wunderbarsten Bilder und evoziert jene magische, fast schlafwandlerische Stimmung, in die man beim Lesen nur zu gerne versinkt. An diesem erfreulichen Lektüreerlebnis hat auch die vorzügliche deutsche Übersetzung durch Sabrina Gmeiner ihren Anteil. Schwer beeindruckt denkt man noch lange nach über diese menschlichen Dramen, die sich in dieser Mondnacht abspielen.

Steven Millhauser, 1943 geboren und Universitätsprofessor, ist 1997 bekannt geworden, als er für seinen Roman „Martin Dressler. The Tale of an American Dreamer“ den Pulitzerpreis bekam. Hier hat er eine Novelle geschrieben, eine Geschichte, die einen beim Lesen sofort anrührt und unmittelbar verzaubert. Gewandt und schwer romantisch zeichnet er die wunderbarsten Bilder und evoziert jene magische, fast schlafwandlerische Stimmung, in die man beim Lesen nur zu gerne versinkt. An diesem erfreulichen Lektüreerlebnis hat auch die vorzügliche deutsche Übersetzung durch Sabrina Gmeiner ihren Anteil. Schwer beeindruckt denkt man noch lange nach über diese menschlichen Dramen, die sich in dieser Mondnacht abspielen.