Fast gleich viele wie im letzten Jahr, als es einen neuen Besucherrekord zu verzeichnen gab! Die Solothurner Literaturtage leben, glänzen und tun genau das, was die Besuchenden an diesem Festival zu schätzen wissen.

Aber Solothurn ist auch „Familientreffen“ der kleinen Schweizer Literaturszene. Die Schriftsteller-Nationalmannschaft spielt die sich ewig wiederholende Revanche gegen Rakete Solothurn (1:1!), im Park auf der anderen Aareseite performen die alten Hasen Bänz Friedli, Patrick Tschan, Wolfgang Bortlik, Maurizio Pinarello und Franco Supino ihre Texte unter dem ausladenden Geäst der Uferplatanen, in denen sich ebenso lautstarkes schwarzes Gefieder eingenistet hat. An langen Tischen zwischen der Geburtsstädte der Solothurner Literaturtage, dem Restaurant Kreuz, in dem 1978 Autoren wie Peter Bichsel und Otto F. Walter das Festival gründeten und dem Landhaus branden engagierte Gespräche zwischen den „wilden Jungen“, den „Literaturaktivistinnen“, die sich mit Recht gegen Verkrustungen, betonierte Hierarchien und die ewig Gestrigen auflehnen und aufregen. Und zwischen allen sitzt, plaudert und pafft der ungekrönte König von Solothurn, der mittlerweile 84jährige Peter Bichsel.

Es gab sie, die grossen Namen, auch wenn die aktuelle Deutsche Buchpreisträgerin Inger-Maria Malke mit ihrem preisgekrönten Roman „Archipel“ fehlte. Ferdinand von Schirach, Judith Schalansky, Thomas Hürlimann oder der in Paris lebende Türke Nedim Gürsel oder alt gediente Säulen der Schweizer Literaturszene; Lukas Hartmann, Milena Moser, Ruth Schweikert, Klaus Merz oder die nimmer müden Ernst Halter und Beat Brechbühl.

Aber was muss unbedingt gelesen werden:

„Kaffee und Zigaretten“ von Ferdinand von Schirach. Kein Nahrungsratgeber, obwohl die beiden momentan meistverkauften Bücher im deutschsprachigen Raum solche sind. Ferdinand von Schirach verkauft seine Süchte auch nicht als Eingangstore in die  grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.

grossen Erkenntnisse der Welt. Es geht in seinem Buch um die grossen Fragen des Lebens. Gibt es eine Grenze zwischen Gut und Böse? Wann gilt ein Leben als erfolgreich oder gescheitert? Ferdinand von Schirach ist verstörend ehrlich, direkt und auf seine Weise authentisch. Nach Bestsellern mit den Titeln „Tabu“ oder „Strafe“, in denen er von seinen zwanzig Jahren Erfahrung als Strafverteidiger erzählt, ist „Kaffee und Zigaretten“ sein persönlichstes Buch über eine Jugend voller Traumatisierungen. Ferdinand von Schirachs Auftritt, etwas zischen welt- und staatsmännisch und empfindsamer Scheu beschreibt exakt, was im Buch geschieht. Er breitet aus, sich und die Welt, macht kein Geheimnis aus seinen Depressionen und dem Leiden an der Welt und fordert mehr als deutlich, dass ihm ein Leben mit Respekt und deutlich gelebter Ethik überlebenswichtig erscheint.

„Wild wie die Wellen des Meeres“ von Anna Stern und „Balg“ von Tabea Steiner. Wie gut, waren sie da! Zwei engagierte junge Autorinnen in so gänzlich verschiedener Lebens- und Schreibsituation. Anna Stern, eine Akademikerin, die sich in ihrem Brotberuf wissenschaftlich mit Umweltfragen beschäftigt, Tabea Steiner eine „junge Wilde“, die sich auf ganz vielen Bühnen und Wirkungsfeldern innerhalb des Literaturbetriebs bewegt. Anna Stern erzählt vom Fluchtversuch einer jungen Frau, eine Geschichte, die sich geographisch aus der Heimat entfernt und Tabea Steiner jene eines Ausgegrenzten, das eingezwängte Dasein in dörflicher Enge. Beide Bücher sind auf literaturblatt.ch besprochen. Ich würde mich nicht wundern, wenn die beiden Titel im September auf der ominösen Shortlist des Schweizer Buchpreises erscheinen würden.

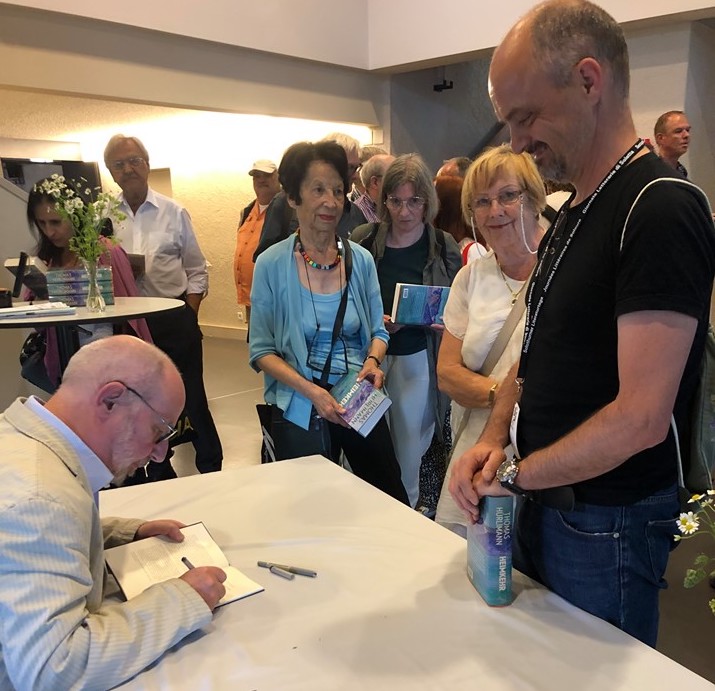

Auch wenn Simonetta Somaruga ihrem Mann bei seiner Lesung am Sonntag einen Besuch abstattete und ich mich einmal mehr wunderte, dass eine Ministerin in der Schweiz wie jede andere als Privatperson durch die Solothurner Innenstadt spazieren kann, ohne dass an jeder Ecke ein bis auf die Zähne bewaffneter Soldat jeden Anwesenden mit durchdringendem Blick nach seinem Gewaltpotenzial scannt und mir der neue Roman ihres Mannes ausgesprochen gut gefällt (Eine Rezension und Interview mit Lukas Hartmann folgt!), war es der Rückkehrer Thomas Hürlimann, der mit seiner ersten Lesung aus seinem vor einem Jahr erschienen Roman „Heimkehr“ den Solothurner Literaturtagen einen grossartigen Abschluss bescherte.

Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!

Thomas Hürlimann ist unbestritten einer der Grossen, nicht nur in der Schweiz, sondern in der ganzen deutschsprachigen Literatur. „Das Gartenhaus“, eine Novelle, die die Geburtsstunde des vielvermissten Ammann-Verlags bedeutete, ist genauso Eckpfeiler, wie fast alle folgenden Publikationen, Prosa oder Theater. Und jetzt, nach Krankheit, langer Abwesenheit, las Thomas Hürlimann zum ersten Mal vor grossem Publikum aus seinem Roman „Heimkehr“. Heinrich Übel, Fabrikantensohn, hat ein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater. „Heimkehr“ beschreibt die Rückkehrversuche eines Sohnes in die verlassene Welt der Familie. Ein Autounfall katapultierte ihn aus seinem Leben, seiner Identität. „Heimkehr“ ist ein vielschichtiger Roman mit einem grossen Bruder, Max Frischs „Stiller“. Dem Tod von der Schippe gesprungen, sei alles neu gewesen, erzählte Thomas Hürlimann. Auch das Schreiben. Ein zu der Zeit fast fertiger Roman musste noch einmal neu erzählt werden. Die Frage „Bin ich oder bin ich nicht mehr?“ war in der Fassung vor der Krankheit und dem drohenden Tod nicht vorhanden. Thomas Hürlimanns Roman sprudelt vor Fabulierlust, Witz bis hin zur „Klamotte“. Ein grosses Buch!

Beitragsbild zeigt Viola Rohner © Sabrina Christ und Samuel Mühleisen

Wolfgang Bortlik liebt seine Figuren. Und ein Krimi lässt den Autor in ganz spezieller Art auf die Protagonisten einwirken. Der Krimi ist voller Nebenschauplätze, die fast alle in Basel spielen. Voller Seitenhiebe Richtung Basler Aristrokratie und Grosschemie, wohl wissend dass es in Basel zwei heilige Kühe gibt; die Basler Fasnacht und den FC Basel. So ist Fussball ein Thema, die angeschlagene Gesundheit Fischers, das bourgoise Basel, Geld und Kultur, die Chemie, die sich in Basel einiges erlauben kann, weil es sich Stadt und Kanton mit der gewichtigen Industrie nicht verscherzen dürfen, Kultur- und Politfilz, Musik und die etablierte Literatur, geschlipstes Kader und wenig dezent parfümierte Sekretärinnen. Wolfgang Bortlik, der lange in einer Band Musik machte, singt auch während seiner Lesungen – und tut das so gut, dass er Zwischenapplaus verdient hätte. Was Wolfgang Bortliks Kriminalroman lesenswert macht, ist der bitterböse Witz, die Lust an der Sprache und die Tatsache, dass sich Wolfgang Bortlik nicht allzu ernst nimmt.

Wolfgang Bortlik liebt seine Figuren. Und ein Krimi lässt den Autor in ganz spezieller Art auf die Protagonisten einwirken. Der Krimi ist voller Nebenschauplätze, die fast alle in Basel spielen. Voller Seitenhiebe Richtung Basler Aristrokratie und Grosschemie, wohl wissend dass es in Basel zwei heilige Kühe gibt; die Basler Fasnacht und den FC Basel. So ist Fussball ein Thema, die angeschlagene Gesundheit Fischers, das bourgoise Basel, Geld und Kultur, die Chemie, die sich in Basel einiges erlauben kann, weil es sich Stadt und Kanton mit der gewichtigen Industrie nicht verscherzen dürfen, Kultur- und Politfilz, Musik und die etablierte Literatur, geschlipstes Kader und wenig dezent parfümierte Sekretärinnen. Wolfgang Bortlik, der lange in einer Band Musik machte, singt auch während seiner Lesungen – und tut das so gut, dass er Zwischenapplaus verdient hätte. Was Wolfgang Bortliks Kriminalroman lesenswert macht, ist der bitterböse Witz, die Lust an der Sprache und die Tatsache, dass sich Wolfgang Bortlik nicht allzu ernst nimmt. Der Abend mit Wolfgang Bortlik war die erste Lesung seit dem Führungswechsel in der Buchhandlung Buch am Platz. Seit über 30 Jahren steht die Buchhandlung in Winterthur, mitten in der Altstadt, für ein ausgewähltes Sortiment, grosses Engagement und eine persönliche Beratung. In den Statuten der Genossenschaftsbuchhandlung wurde 1983 festgehalten, dass Zweck des Ladens «die Verbreitung gesellschaftskritischer Literatur» ist. «Wir möchten Bücher in unseren Gestellen stehen haben, die Horizonte erweitern, zum Denken anregen und Vergnügen bereiten. Wir wählen sorgfältig aus und versuchen, soviel wie möglich selber zu lesen.»

Der Abend mit Wolfgang Bortlik war die erste Lesung seit dem Führungswechsel in der Buchhandlung Buch am Platz. Seit über 30 Jahren steht die Buchhandlung in Winterthur, mitten in der Altstadt, für ein ausgewähltes Sortiment, grosses Engagement und eine persönliche Beratung. In den Statuten der Genossenschaftsbuchhandlung wurde 1983 festgehalten, dass Zweck des Ladens «die Verbreitung gesellschaftskritischer Literatur» ist. «Wir möchten Bücher in unseren Gestellen stehen haben, die Horizonte erweitern, zum Denken anregen und Vergnügen bereiten. Wir wählen sorgfältig aus und versuchen, soviel wie möglich selber zu lesen.»

zum Beispiel, die in fremde Häuser einbricht und dort die Nachricht hinterlässt: „Wir sind eure Töchter!“. Oder eine junge Frau, die ganz plötzlich ihren idealen Geliebten auf der Kinderschaukel vor ihrem Haus sieht. Oder ein Mann, der seit Jahrzehnten an seinem Opus Magnum schreibt, damit nicht zu Ende kommt und genau in solchen Nächten seiner Qual offenbar wird. Aber auch Schaufensterpuppen werden kurzzeitig lebendig und das nicht mehr gebrauchte Kinderspielzeug, das auf den Dachböden herumliegt, beginnt sich zu regen.

zum Beispiel, die in fremde Häuser einbricht und dort die Nachricht hinterlässt: „Wir sind eure Töchter!“. Oder eine junge Frau, die ganz plötzlich ihren idealen Geliebten auf der Kinderschaukel vor ihrem Haus sieht. Oder ein Mann, der seit Jahrzehnten an seinem Opus Magnum schreibt, damit nicht zu Ende kommt und genau in solchen Nächten seiner Qual offenbar wird. Aber auch Schaufensterpuppen werden kurzzeitig lebendig und das nicht mehr gebrauchte Kinderspielzeug, das auf den Dachböden herumliegt, beginnt sich zu regen. Steven Millhauser, 1943 geboren und Universitätsprofessor, ist 1997 bekannt geworden, als er für seinen Roman „Martin Dressler. The Tale of an American Dreamer“ den Pulitzerpreis bekam. Hier hat er eine Novelle geschrieben, eine Geschichte, die einen beim Lesen sofort anrührt und unmittelbar verzaubert. Gewandt und schwer romantisch zeichnet er die wunderbarsten Bilder und evoziert jene magische, fast schlafwandlerische Stimmung, in die man beim Lesen nur zu gerne versinkt. An diesem erfreulichen Lektüreerlebnis hat auch die vorzügliche deutsche Übersetzung durch Sabrina Gmeiner ihren Anteil. Schwer beeindruckt denkt man noch lange nach über diese menschlichen Dramen, die sich in dieser Mondnacht abspielen.

Steven Millhauser, 1943 geboren und Universitätsprofessor, ist 1997 bekannt geworden, als er für seinen Roman „Martin Dressler. The Tale of an American Dreamer“ den Pulitzerpreis bekam. Hier hat er eine Novelle geschrieben, eine Geschichte, die einen beim Lesen sofort anrührt und unmittelbar verzaubert. Gewandt und schwer romantisch zeichnet er die wunderbarsten Bilder und evoziert jene magische, fast schlafwandlerische Stimmung, in die man beim Lesen nur zu gerne versinkt. An diesem erfreulichen Lektüreerlebnis hat auch die vorzügliche deutsche Übersetzung durch Sabrina Gmeiner ihren Anteil. Schwer beeindruckt denkt man noch lange nach über diese menschlichen Dramen, die sich in dieser Mondnacht abspielen.