Jan Kraus ist Altenpfleger, «Soldat der letzten Hoffnung», wie in Wenzel Winterberg nennt, den er quer durch Mitteleuropa begleitet, auf seiner letzten Reise. Winterberg besucht die Friedhöfe der Geschichte, zusammen mit einem roten Büchlein, dem letzten wirklichen Baedeker Reiseführer für Österreich-Ungarn aus dem Jahre 1913. Kein Roadtripp, dafür ein Railtripp durch die Untiefen der Geschichte.

Jan Kraus ist so etwas wie Matrose auf letzter Reise. Manche Reisen dauern nur Tage, andere Monate. Als Jan Krause ans Bett von Wenzel Winterberg gerufen wird, liegt dieser apathisch in seinem Zimmer, von seiner hilflosen Tochter aufgegeben. Aber Jan Kraus bringt ihn zurück. Winterberg wird sagen, er hätte ihm das Leben gerettet, denn Winterberg müsse nicht nur diese letzte Reise tun, sondern eine wirkliche Reise antreten. Ein Reise zu den Toten, eine Reise auf der Suche nach den Verursachern, dem Mörder seiner einzigen, grossen Liebe.

Aber Winterberg macht die Reise mit Jan Kraus zur Reise an die Grenzen, quaselt in einem fort, sei es im Zug oder mitten in einer Abdankung in der Feuerhalle (Krematorium) zu Reichenberg. Den Baedeker von 1913 hat Winterberg längst verinnerlicht. Auch wenn er scheinbar liest, rezitiert er, lässt sich nicht unterbrechen, verfällt in einen stundenlangen historischen Anfall, der nicht zu unterbrechen ist. Keine Frage lässt ihn entgleisen, keine Bemerkung stoppen. Bis er mit einem Mal einschläft – „Stöpsel raus. Luft raus. Augen zu. Gute Nacht.“ Winterberg ist wie ein herrenlos gewordener Zug, er fährt und fährt, nur ein Prellbock kann ihn stoppen.

«Sie haben recht. Ich bin wirklich verrückt, ich bin krank. Ich leide an der Geschichte, ich leide an historischen Anfällen, ja, ja, doch besser Historie als Hysterie, oder?»

Ein Quaseln wie das Rattern des Zuges, um dann mit einem Mal im Schlaf zu versinken, irgendwo in einem Gasthaus am Tisch mit dem Kopf auf dem roten Büchlein. Über dem Baedeker von 1913, aus einer Zeit, in der Eisenbahn das Netz der Gegenwart war, nicht so wie heute ein unsichtbares, undurchsichtiges www. Winterberg, ein Eisenbahner mit Leib und Seele, dem schon das Wort „Schienenersatzbus“ das bare Grauen auslöst, scheint auf der Suche nach seiner grossen Liebe zu sein, die er im entscheidenden Moment alleine gelassen hatte. Er reisst ihr Jahrzehnte später als Versöhnung hinterher.

„Es gibt kein Entkommen. Von seiner Geschichte. Von meiner Geschichte.“

Winterbergs letzte Reise soll auch Jan Kraus letzte Reise werden. Dann will er sich ein Schiff kaufen und wegfahren. Auch eine Abschiedsreise von Jan, wenn auch reichlich verzögert durch die unerwartete Lebendigkeit des alten Winterberg. Eine Abschiedreise von Carla, seiner einzigen Liebe.

Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.

Im Vorsatzpapier des Buches ist der Weg der beiden auf einer Karte nachgezeichnet. Winterberg verkörpert das, was einer jungen Generation abhanden kommt. Jedes Individuum fühlt sich als Mittelpunkt der Welt, eines ganzen Kosmos, der doch eigentlich nur auf sich selbst ausgerichtet sein soll. All das, was an Geschichte passiert ist, verliert die Relevanz. Dabei ist der Boden auf dem wir uns mit aller Selbstverständlichkeit bewegen voller Toter, die in Täter und Opfer der Geschichte waren, auch der Geschichte jedes einzelnen Individuums.

«Die Lieben und die Krisen, ja, ja, und vor allem die Kriege, wir wissen immer, wenn es vorbei ist, doch wir wissen nie, wann es angefangen hat zu bröckeln.»

Jaroslav Rudiš‘ neuer Roman lässt mich ratlos zurück. Zum einen fasziniert von einem, der es auf einer langen Reise richtig rattert lässt. Man sitzt im Zug und Bilder flitzen vorbei, ob man hinsieht oder nicht. Der Blick schweift ab und bleibt hängen, an den vielen kleinen, eingestreuten Perlen im Roman, wenn Jans Blick einen barfüssigen, zerlumpten Bettler mit seinem Hund trifft, der immer wieder die blutenden Stellen an den schmutzigen Füssen seines Herrchens leckt. Oder die Liebesgeschichten, jene vom alten Winterberg, die sich erst auf den letzten Seiten klärt und jene von Jan Kraus und seiner Carla, die er auf einer seiner ersten Überfahrten krebskrank bis in den Tod begleitet.

Verunsichert darüber, wie gross der Hype in den Medien rund um dieses Buch ist, über einen Schriftsteller, dessen vorangegangene Bücher mich viel mehr bewegten, die vielleicht weniger experimentell waren, mich aber wesentlich näher an die Protagonisten liessen. Verunsichert über ein Buch, in dem ich zuweilen begonnen habe, quer zu lesen, weil ich wie Jan Kraus selbst den endlosen historischen Anfällen, den Litaneien aus Geschichte, Eisenbahnhistorie nicht mehr folgen konnte.

„Durch jedes Schlachtfeld und durch jede Beziehung zieht sich der Nebel des Krieges.“

Warum soll man dieses Buch lesen? Wer bloss Unterhaltung sucht, ist schlecht bedient. Wer sich aber einem formalen Experiment aussetzen lassen will, das vom Autor in seiner ganzen Konsequenz durchgeführt wurde, wird durch Groteske und ausschweifende Intelligenz belohnt.

Jaroslav Rudiš (1972) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Dramatiker. Er studierte Deutsch und Geschichte in Liberec, Zürich und Berlin und arbeitete u.a. als Lehrer und Journalist. Im Luchterhand Literaturverlag erschienen seine aus dem Tschechischen übersetzten Romane»Grand Hotel», «Die Stille in Prag», «Vom Ende des Punks in Helsinki» und «Nationalstraße2, bei btb ausserdem «Der Himmel unter Berlin». «Winterbergs letzte Reise», der erste Roman, den Jaroslav Rudiš auf Deutsch geschrieben hat, ist 2019 für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert. 2012 erschien bei Voland & Quist seine Graphic Novel «Alois Nebel» auf Deutsch, illustriert von Jaromír 99. 2014 erhielt Jaroslav Rudiš für sein Werk den Usedomer Literaturpreis, 2018 wurde er mit dem Preis der Literaturhäuser ausgezeichnet. Seine Romane «Grand Hotel» und «Nationalstraße» sowie «Alois Nebel» wurden verfilmt.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

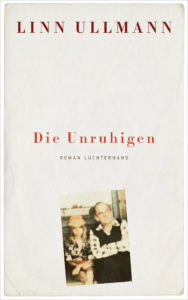

Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam.

Ob nacherzählt oder Fiktion, ob erinnert oder gewoben, spielt keine Rolle. «Die Unruhigen» ist ein ganz eigener Familienroman, ein behutsame Annäherungen an Menschen, die unglaublich viel Raum für sich beanspruchen. Ein Familienbuch. Das Buch einer Annäherung. Ein Buch der Tochter über ihre Liebe zu ihrem Vater, der Liebe zu ihrer Mutter, auch wenn die Liebe der beiden Eltern untereinander irgendwann abhanden kam. Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.

Am Ursprung des Buches lag ein gescheitertes Buchprojekt. Ein Buch, dass Linn Ullmann zusammen mit ihrem alt und krank gewordenen Vater schreiben wollte, ein Buch über Erinnerungen, Träume, Ängste und Bilder. Ein Buch, an dessen Beginn ein kleines Aufnahmegerät stand, dass die Fragen und Antworten zuverlässig hätte aufzeichnen sollen, Fragen, die angesichts der fortschreitenden Krankheit zu spät gestellt wurden und im Vergessen des Vaters verloren gingen. Aufnahmen, die in Nebengeräuschen zu verschwinden drohten, so unbrauchbar schienen, dass sie auf einem Dachboden vergessen gingen, bis der Zufall sie wieder in die Hände der Tochter zurückbrachte. So wie das verschwommene Foto auf dem Cover des Romans. Ein Bild, das die Autorin lange mit sich auf ihrem Mobilphone herumtrug.

Aber Henning geht es nicht gut. Alles an Pflichten und Erwartungen, seien es äussere oder innere, schnüren an seiner Kehle, drücken auf die Brust. Immer häufiger springt ihn ES an, ein Gefühl, das ihm den Atem nimmt, das Herz aus dem Rhythmus bringt, den Schweiss kalt aus den Poren treibt. Panikattacken, die ihm nicht nur den Schlaf, auch Ruhe und Zuversicht rauben. Zustände, die ihn abdrängen und alles Gleichgewicht pulverisieren. Panikattacken, denen er sich immer mehr ergibt und die seine Frau immer mehr aus der Reserve locken. «Sei ein Mann. Einer, den man lieben kann.»

Aber Henning geht es nicht gut. Alles an Pflichten und Erwartungen, seien es äussere oder innere, schnüren an seiner Kehle, drücken auf die Brust. Immer häufiger springt ihn ES an, ein Gefühl, das ihm den Atem nimmt, das Herz aus dem Rhythmus bringt, den Schweiss kalt aus den Poren treibt. Panikattacken, die ihm nicht nur den Schlaf, auch Ruhe und Zuversicht rauben. Zustände, die ihn abdrängen und alles Gleichgewicht pulverisieren. Panikattacken, denen er sich immer mehr ergibt und die seine Frau immer mehr aus der Reserve locken. «Sei ein Mann. Einer, den man lieben kann.»

gegen ihn richten, man ihm zu verstehen gibt, für wie verrückt man ihn hält, jedes Gespräch verstummt, wenn Björn auftaucht, erzählt Björn vom Zimmer, jenem Raum, der immer mehr zu seiner Mitte wird. Aber niemand an seinem Arbeitsort, nicht einmal Margareta, der Björn während einer steifen Weihnachtsfeier im Büro im Zimmer nahe zu kommen glaubt, bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Nicht einmal der Tür zwischen Aufzug und Toilette. Man beginnt Björn zu denunzieren, wenn er völlig weggetreten an der Wand zwischen Aufzug und Toilette lehnt. Björn nimmt den Kampf gegen die «Dummheit der Menschen auf, gegen Einfalt, Verleugnung und Inkompetenz». Björn, ein Ungetüm an Selbstbewusstsein und Selbsterhöhung. Er, ein offener, argloser Mann, im Kampf gegen Windmühlen, Er, den man doch ganz offensichtlich systematisch wegmobben will, der doch deutlich sieht, wie ein himmelschreiender Komplott geschmiedet wurde. Erst recht, als er aus dem Zimmer gestärkt Arbeiten abliefert, die bis hinauf in die Etagen der Direktion entzücken.

gegen ihn richten, man ihm zu verstehen gibt, für wie verrückt man ihn hält, jedes Gespräch verstummt, wenn Björn auftaucht, erzählt Björn vom Zimmer, jenem Raum, der immer mehr zu seiner Mitte wird. Aber niemand an seinem Arbeitsort, nicht einmal Margareta, der Björn während einer steifen Weihnachtsfeier im Büro im Zimmer nahe zu kommen glaubt, bestätigt die Existenz dieses Zimmers. Nicht einmal der Tür zwischen Aufzug und Toilette. Man beginnt Björn zu denunzieren, wenn er völlig weggetreten an der Wand zwischen Aufzug und Toilette lehnt. Björn nimmt den Kampf gegen die «Dummheit der Menschen auf, gegen Einfalt, Verleugnung und Inkompetenz». Björn, ein Ungetüm an Selbstbewusstsein und Selbsterhöhung. Er, ein offener, argloser Mann, im Kampf gegen Windmühlen, Er, den man doch ganz offensichtlich systematisch wegmobben will, der doch deutlich sieht, wie ein himmelschreiender Komplott geschmiedet wurde. Erst recht, als er aus dem Zimmer gestärkt Arbeiten abliefert, die bis hinauf in die Etagen der Direktion entzücken. Jonas Karlsson, 1971 in Södertälje in der Nähe von Stockholm geboren, ist eine der vielversprechendsten literarischen Stimmen Schwedens. Die New York Times lobte «Das Zimmer» als «meisterhaft», die Financial Times nannte es «brillant». Das Buch brachte Karlsson den internationalen Durchbruch. Der 45-Jährige zählt zu den angesehensten Schauspielern seines Landes und wurde bereits zweimal mit dem schwedischen Filmpreis ausgezeichnet. Karlsson hat bislang drei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Romane und ein Theaterstück veröffentlicht.

Jonas Karlsson, 1971 in Södertälje in der Nähe von Stockholm geboren, ist eine der vielversprechendsten literarischen Stimmen Schwedens. Die New York Times lobte «Das Zimmer» als «meisterhaft», die Financial Times nannte es «brillant». Das Buch brachte Karlsson den internationalen Durchbruch. Der 45-Jährige zählt zu den angesehensten Schauspielern seines Landes und wurde bereits zweimal mit dem schwedischen Filmpreis ausgezeichnet. Karlsson hat bislang drei Kurzgeschichtensammlungen, zwei Romane und ein Theaterstück veröffentlicht. Und was lesen wir im Lesezirkel bis im kommenden Januar? Noch beeindruckt von einer Lesung bei der BuchBasel 2016, bei der Michael Kumpfmüller aus seinem Roman «Die Erziehung des Mannes» las und erzählte, lesen wir seinen 2011 erschienen Roman «Die Herrlichkeit des Lebens», über Franz Kafkas letzte grosse Liebe.

Und was lesen wir im Lesezirkel bis im kommenden Januar? Noch beeindruckt von einer Lesung bei der BuchBasel 2016, bei der Michael Kumpfmüller aus seinem Roman «Die Erziehung des Mannes» las und erzählte, lesen wir seinen 2011 erschienen Roman «Die Herrlichkeit des Lebens», über Franz Kafkas letzte grosse Liebe.

wenigsten immer stärker werdende Erinnerungen, das nie Ausgesprochene, all die Versäumnisse, das Unterlassene. Er zieht Bilanz, wenn auch bis zuletzt gefangen von sich selbst. „Es kam ihm an manchen Abenden so vor, als schritte er auf einer von Toten gesäumten Strasse der nahen Dunkelheit entgegen.“ „Die Kraft lief wie aus einem undichten Gefäss heraus.“ Mehr als eine Metapher! Theo verliebte sich noch vor seinem Einsatz in der deutschen Wehrmacht in Wilma, die er nach dem Krieg heiratete, eine Wilma aber, die genau wie er nicht mehr die war, die er einst vor dem grossen Krieg kennenlernte. Doch Wilma starb früh an Krebs, liess ihn zurück mit seiner Tochter Frieda, die schnell mehr war, als bloss Tochter. Und als Berta in Theos Leben auftauchte, entbrannte ein Krieg zwischen den beiden Frauen, bis „Geh, du gefährdest meine Ehe!“ der letzte Ausweg zu sein schien. Aber dem war nicht genug. Frieda begnügte sich schon als Jugendliche nicht mit den flüchtigen Antworten auf ihre Fragen um seine Wehrmachtseinsätze. Theo stellt sich bis ins hohe Alter nicht dem Drängen seiner Tochter, selbst mit dem kümmerlichen Versuch am Schluss seines Lebens, als er ihr sein Kriegstagebuch übergibt, denn dieses ist der Preis dafür, dass Friede sich aufmachen soll in die Ukraine, um Ludmilla zurückzuholen. Ludmilla, eine illegal eingestellte Pflegerin, jene Frau, die als einzige das Herz Theos zu erreichen schien, jene mit der er als einzige frei reden kann, jene Frau, die Berta wegschickte, als Ludmilla Theos letzter Anker war.

wenigsten immer stärker werdende Erinnerungen, das nie Ausgesprochene, all die Versäumnisse, das Unterlassene. Er zieht Bilanz, wenn auch bis zuletzt gefangen von sich selbst. „Es kam ihm an manchen Abenden so vor, als schritte er auf einer von Toten gesäumten Strasse der nahen Dunkelheit entgegen.“ „Die Kraft lief wie aus einem undichten Gefäss heraus.“ Mehr als eine Metapher! Theo verliebte sich noch vor seinem Einsatz in der deutschen Wehrmacht in Wilma, die er nach dem Krieg heiratete, eine Wilma aber, die genau wie er nicht mehr die war, die er einst vor dem grossen Krieg kennenlernte. Doch Wilma starb früh an Krebs, liess ihn zurück mit seiner Tochter Frieda, die schnell mehr war, als bloss Tochter. Und als Berta in Theos Leben auftauchte, entbrannte ein Krieg zwischen den beiden Frauen, bis „Geh, du gefährdest meine Ehe!“ der letzte Ausweg zu sein schien. Aber dem war nicht genug. Frieda begnügte sich schon als Jugendliche nicht mit den flüchtigen Antworten auf ihre Fragen um seine Wehrmachtseinsätze. Theo stellt sich bis ins hohe Alter nicht dem Drängen seiner Tochter, selbst mit dem kümmerlichen Versuch am Schluss seines Lebens, als er ihr sein Kriegstagebuch übergibt, denn dieses ist der Preis dafür, dass Friede sich aufmachen soll in die Ukraine, um Ludmilla zurückzuholen. Ludmilla, eine illegal eingestellte Pflegerin, jene Frau, die als einzige das Herz Theos zu erreichen schien, jene mit der er als einzige frei reden kann, jene Frau, die Berta wegschickte, als Ludmilla Theos letzter Anker war.