Ein Mann kehrt an den Ort seiner Herkunft zurück. Nicht freiwillig, denn mit dem Tod seines alten Vaters kehren die Erinnerungen zurück, das, was er vor Jahren mit seinem Wegzug in die Stadt hinter sich lassen wollte. Florjan Lipuš schmaler Roman „Die Verweigerung der Wehmut“ ist ein Sprachkunstwerk, ein literarischer Kristall, der das Licht auffächert!

Dass dieses Buch nach seiner deutschen Ersterscheinung 1989 im Residenz Verlag, die slowenische Erstausgabe unter dem Titel „Jalov Pelin“ erschien 1985 im Drava Verlag in Klagenfurt, nun in der gediegenen Bibliothek Suhrkamp erscheint, mag mit dem Gastland Slowenien an der Frankfurter Buchmesse 2023 zusammenhängen. Aber wahrscheinlich viel mehr mit der Tatsache, dass Florjan Lipuš längst zu einem Sprachgiganten geworden ist und die Bibliothek Suhrkamp jener Ort, dem dieser Text gebührt.

Als Florjan Lipuš 1981, vier Jahre zuvor, mit seinem Roman „Der Zögling Tjaž“, der von Peter Handke und Helga Mračnikar übersetzt wurde, viel Aufmerksamkeit weckte, stieg ein Stern auf, der zum Fixstern wurde, auch wenn der Autor selbst sich nie in den Vordergrund rückte. Florjan Lipuš Roman hat nichts von seiner Sprachmächtigkeit verloren. Als würde man vor einem kolossalen Bild stehen, von dem man erahnt, dass es auch in ferner Zukunft Besucherinnen und Besucher demütig werden lässt. „Die Verweigerung der Wehmut“ zeigt alles, womit sich Florjan Lipuš bis heute beschäftigt; mit der Klarheit und dem Farbenreichtum einer Sprache und den Erinnerungen zwischen Trauma und Traum. Dieser Roman lässt mich staunen. Da schreibt jemand, dessen Sprachmacht taumelnd macht, der nicht nur mit einem Instrument spielt, sondern mit einem ganzen Orchester. Sprache, die mich zutiefst berührt und eine Erzählweise, die mit jedem Buch den Schmerz in schöpferische Kraft umzuwandeln weiss.

Die Geschichte des Romans ist schnell erzählt. Ein Mann, der in der Stadt ein neues Leben aufgebaut hat, kehrt ins Dorf seiner Herkunft, seiner Kindheit, seines Traumas, seines Urschmerzes zurück. Sein Vater ist gestorben, man trägt ihn zu Grabe. Schon im Zug dorthin drängt sich in Träumen und Gedanken der Alp der Vergangenheit auf; die Verschleppung der Mutter, die Strenge und Härte des Vaters und die Enge des Ortes tief in den Bergen Südkärntens. Er erreicht das Dorf und bleibt doch für sich. Er taucht ein in die Riten und Gebräuche eines Dorfes, den immer wiederkehrenden Totengesang eines Lebens, das von Traditionen und Geboten geprägt ist. Er bleibt aussenvor, ein Betrachter, der weniger durch das Geschehen, als durch das, was es auslöst, in die archaische Gegenwart hineingezogen wird. Es tauchen Bilder, Vergessenes, Vedrängtes auf, so intensiv, dass es den Erzähler hinaustreibt, weiter hinein ins Tal, bis an jenen Ort, wo von den Resten jenes Hauses, in dem das Urtrauma geschah, fast nichts mehr zu erkennen ist. Aber was sich die Natur zurückgenommen hat, bleibt in den Erinnerungen des Erzählers wie ein zäher, klebriger Brei.

„Die Verweigerung der Wehmut“ ist ein lyrisch geschriebener Prosatext, der weit mehr als bloss nacherzählen will. In lange mäandernden Sätzen, farbig gezeichneten Bildern zwischen Groteske und Traumbildern, hyperrealistischen Szenarien und tiefsitzender Melancholie, beschreibt Florjan Lipuš einen Mann, der mit sich kämpft, der sich den Resten einer verlorenen Kindheit anzunähern versucht. Als ob der Autor die Sicht zurück mit den inneren Bildern einer Camera obscura beschreibt; über die Wirklichkeit hinausfliessend. Florjan Lipuš kann, was vielen verwehrt bleibt; Er braucht die Sprache nicht, er spielt auch nicht mit ihr – seine Sprache ist Musik!

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach (Unterkärnten). Er veröffentlicht auf Slowenisch: Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung, darunter «Der Zögling Tjaž», übertragen von Peter Handke und Helga Mracnikar. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt 2018 den Grossen Österreichischen Staatspreis und 2019 den Goldenen Verdienstorden der Republik Slowenien.

Fabjan Hafner, geboren 1966 in Klagenfurt, studierte Deutsche Philologie und Slawistik (Slowenisch ) in Graz und war seit 1998 am Robert-Musil-Institut für Literaturforschung in Klagenfurt tätig. Für seine Übersetzungen, unter anderem von Florjan Lipuš und Tomaž Šalamun, wurde er vielfach ausgezeichnet. Hafner lebte bis zu seinem Tod im Jahr 2016 in Feistritz im Rosental/Bistrica v Rozu (Südkärnten).

«Schotter» von Florjan Lipuš, Rezension

«Seelenruhig» von Florjan Lipuš, Rezension

Beitragsbild © Marco Lipuš

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt. Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

So zart die Person des 81jährigen, so kräftig das Schreiben und die Texte des Autors, so unverrückbar und stur die Fronten des Stellvertreterkrieges in den Tälern Südkärntens. So sehr die Geschichten, Romane und Erzählungen des grossen Schriftstellers um Vergebung ringen, mit der Vergangenheit kämpfen, sich in tiefen Verletzlichkeit ereifern, so schwer tut sich die Heimat des Dichters mit seiner Zweisprachigkeit. Ausgerechnet dieses kleine Zeichen, mit dem Vielfalt und Offenheit demonstriert werden könnte, wächst sich im kleinen Dorf südlich der Drau zu einem K(r)ampf aus.

So zart die Person des 81jährigen, so kräftig das Schreiben und die Texte des Autors, so unverrückbar und stur die Fronten des Stellvertreterkrieges in den Tälern Südkärntens. So sehr die Geschichten, Romane und Erzählungen des grossen Schriftstellers um Vergebung ringen, mit der Vergangenheit kämpfen, sich in tiefen Verletzlichkeit ereifern, so schwer tut sich die Heimat des Dichters mit seiner Zweisprachigkeit. Ausgerechnet dieses kleine Zeichen, mit dem Vielfalt und Offenheit demonstriert werden könnte, wächst sich im kleinen Dorf südlich der Drau zu einem K(r)ampf aus. Mracnikar ins Deutsche übersetzten Roman «Der Zögling Tjaž» in der internationalen Literaturwelt großes Aufsehen erregt hat. Im «Zögling Tjaž» ist sein gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt, das er in zahlreichen Romanen und Erzählungen weiterentwickelt und entfaltet hat. Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.»

Mracnikar ins Deutsche übersetzten Roman «Der Zögling Tjaž» in der internationalen Literaturwelt großes Aufsehen erregt hat. Im «Zögling Tjaž» ist sein gesamtes erzählerisches Opus thematisch angelegt, das er in zahlreichen Romanen und Erzählungen weiterentwickelt und entfaltet hat. Lipuš behandelt in seiner Literatur den Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die Vertreibung und Ermordung der Kärntner Slowenen, die Geringschätzung der slowenischen Minderheit durch die Mehrheitsbevölkerung, aber auch die Rettung der schwindenden Welt slowenischer Wörter und Wendungen als Grundlage einer neuen selbstbewussten Identität.»

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird.

wird, wenn er, Florjan Lipuš einmal nicht mehr sein wird. Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

Florjan Lipuš veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Übersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen, zuletzt den Petrarca-Preis 2011 und den Franz-Nabl-Preis 2013.

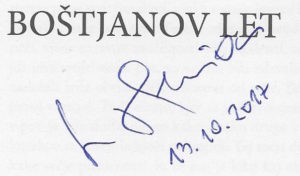

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet.

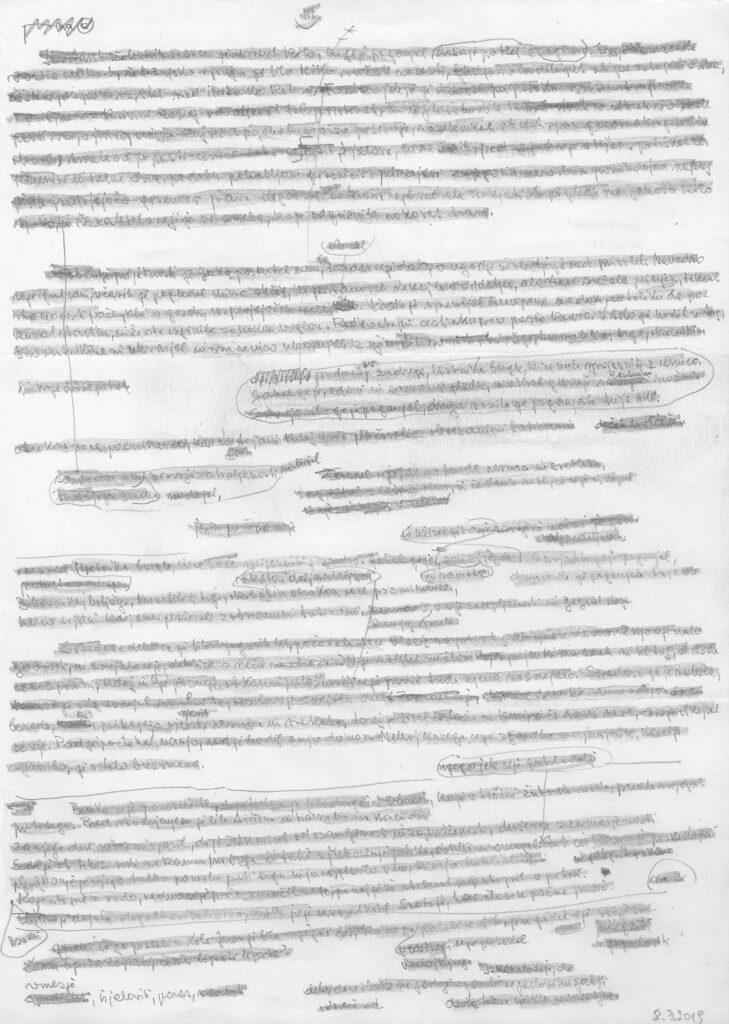

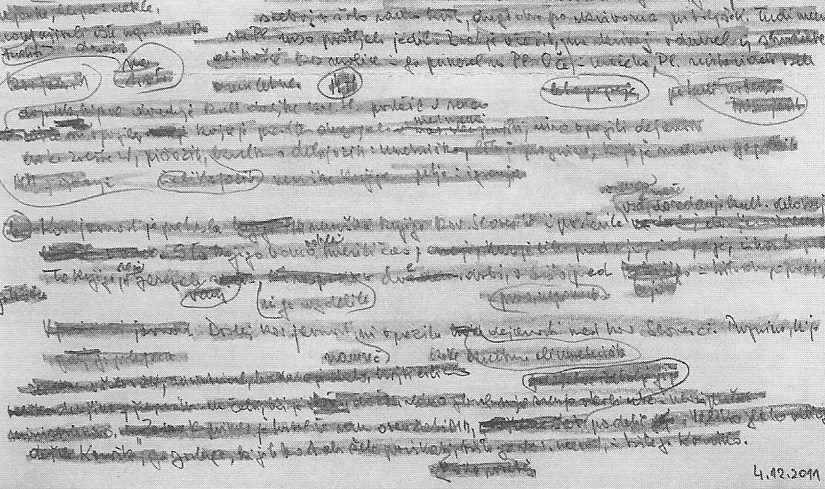

2012 erschien bei Suhrkamp eine Neuauflage des 2003 auf slowenisch erschienenen Romans „Boštjans Flug“ mit einem Nachwort von Peter Handke. Nicht erst damals war mir Florjan Lipuš ein Begriff. Aber seitdem nehme ich mir bei jedem Besuch im Geburtsort meiner Frau nicht weit von dem des Schriftstellers vor, diesen zu besuchen. Aber Florjan Lipuš ist in keinem Telefonverzeichnis zu finden, keine Adresse, im Netz bloss wage Angaben zu seinem Wohnort. Das soll wohl so sein. Florjan Lipuš liebt nichts mehr als die Stille. Also klingelten wir an der Haustür einer Familie Lipuš, an einer Tür zu einem Haus mit grossem Garten. So wie mir mein Schwager, der nicht weit von dem Haus Felder bewirtschaftet, riet. Meine Frau mit einer Tasche, ich mit einem Bündel Bücher unter dem Arm. Kein Wunder war die Frau, die uns öffnete misstrauisch. Ich an ihrer Stelle hätte Zeugen Jehowas vermutet. Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner

Florjan Lipuš schrieb Romane und Erzählungen. Sein erster Roman „Der Zögling Tjaž“ (Zmote dijaka Tjaža, 1972) wurde 1981 übersetzt von Helga Mračnikar und Peter Handke, mit dem er gemeinsam ein kirchliches Gymnasium besuchte. Alle Texte Florjan Lipuš drehen sich um seine Heimat, ohne dass er ein Heimatschriftsteller geworden wäre. Niemand schreibt schärfer als er über ein Land „am Arsch der Welt“, im Würgegriff von Zwängen und Normen. Es sind Bilder seiner Kindheit und Jugend, die ihn noch immer drangsalieren, die Verschleppung und den Mord an seiner Mutter 1943 durch die Gestapo, das Zürückgelassensein, die Lieblosigkeit. Lipuš, Sohn einer Magd und eines Knechts misstraut den Menschen, misstraut sich selbst, seinem Glück und erst recht dem Leben als „Künstler“. Seit mehr als 50 Jahren schreibt der Dichter in der Abgeschiedenheit seines Zuhauses mit Bleistift. Lipuš, der nichts so sehr verabscheut wie Oberflächlichkeit. „Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde; ich schreibe um gelesen zu werden. Ich schreibe, um mich selbst zu retten. Florjan Lipuš, dessen Mutter im KZ Ravensbrück umgebracht wurde, weil man ihr durch eine hinterhältige Falle unterstellen konnte, mit Partisanen zu sympathisieren, dessen Vater bei der Wehrmacht war und der nach dem Tod seiner Mutter allein mit seinem kleinen Bruder im Haus zurückblieb, schreibt gegen das Trauma seiner  Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.

Kindheit. Er kämpft gegen das Vergessen, das Vergessen von Geschichte. Er schreibt gegen den Schmerz, gegen das Vergessen unter dem tonnenschweren Gewicht einer Jahrhundertkatastrophe. Lesen Sie „Boštjans Flug“ in der wunderschonen Ausgabe aus dem Suhrkamp Verlag, übersetzt von Johann Strutz! Die Zartheit in seiner Person spiegelt sich in der Zartheit seiner Bilder und Sprache.