Wo sind die Momente im Leben, die alles ausmachen, alles entscheiden? Welches sind die wirklich wichtigen Geschichten, die man alt und greise vor seinem Tod erzählt oder mit sich ins Sterben nimmt? Jane Fairchild ist über 90, müde vom Rummel und unzähligen Interviews, fast sicher, dass sie als Frau des 19. Jahrhunderts im nahenden Jahrtausend nicht mehr Gast sein wird.

Dreimal geboren. Das erste Mal 1901 als Findelkind vor die Türe eines Waisenhauses gelegt. Zum zweiten Mal am Muttertag, dem 30. März 1924, zwischen zwei Weltkriegen. Und zum dritten Mal, als man ihr eine alte, ausgediente Schreibmaschine schenkt und sie zur Schriftstellerin wird.

Jane erzählt von diesem einen, schicksalshaften Tag, einem Märzsonntag 1924. Damals war sie Dienstmädchen bei den Beechwoods und verliebt in den nach dem 1. Weltkrieg einzig «übriggebliebenen» Spross Paul. Jane erzählt eine Geschichte, die man nicht so einfach und schon gar nicht jedem erzählt. Nicht einmal dem Mann, mit dem sie Jahre später lange verheiratet war, schon gar nicht einem den von ihr geschriebenen Romane und damit all den Leserinnen und Lesern, die sie, wenn auch nicht nacherzählt, an ihrem Leben teilhaben lässt. Damals an jenem 30. März, zwei Wochen bevor ihr Geliebter Paul seine Verlobte Emma standesgemäss heiraten sollte, liegen Jane und Paul dieses eine Mal nackt in Pauls Zimmer, allein in einem grossen Haus, weil sämtliches Personal an diesem Muttertag frei bekommen hatte. Was nach Zufälligkeit aussieht, ist der Moment der zweiten Geburt. Damals, Paul war schon weggefahren, schwebt Jane immer noch nackt durch das grosse Haus ihres Geliebten. Während Paul bei einem Selbstunfall in seinem Auto verbrennt, wandelt sie wie Gott sie erschuf durch die Zimmer des riesigen Hauses, in die Bibliothek, über Treppen, in die Küche. Als würde sie eine noch fremde Welt in Besitz nehmen, flügge werden, ein Leben als Waise  und Dienstbotin abstossen. Aber dieser eine Tag brennt sich ein, in alles, was an den folgenden Tagen im Leben Janes und im Leben der Schriftstellerin entscheidend sein wird. Dieser eine Tag wird alles Tun und Schreiben durchtränken, unauslöschlich. Nicht bloss diese wenigen unvergesslichen intimen Stunden im lichtdurchfluteten Zimmer ihres Geliebten, sondern ein ganzes Leben, hinauskatapultiert in die Tragödie, nackt, während die Uhren auch nach der Katastrophe weitertickten.

und Dienstbotin abstossen. Aber dieser eine Tag brennt sich ein, in alles, was an den folgenden Tagen im Leben Janes und im Leben der Schriftstellerin entscheidend sein wird. Dieser eine Tag wird alles Tun und Schreiben durchtränken, unauslöschlich. Nicht bloss diese wenigen unvergesslichen intimen Stunden im lichtdurchfluteten Zimmer ihres Geliebten, sondern ein ganzes Leben, hinauskatapultiert in die Tragödie, nackt, während die Uhren auch nach der Katastrophe weitertickten.

Der schmale Roman des Engländers Graham Swift leuchtet in das Geheimnis einer alten Frau, einer Schriftstellerin, die genau weiss, dass es Brüche sind, die einen aufbrechen lassen. Graham Swift schildert aber nicht nur die leidenschaftliche Liebesgeschichte einer 23jährigen Dienstmagd. Graham Swift erzählt von den Initialzündungen des Schreibens, dem Finden einer eigenen Sprache, der Entdeckung der eigenen Kreativität. Ein Abenteuer, das 1924 nicht der Normalfall einer Frau in Europa war. «Ein Festtag» ist ein Roman über das Schreiben, das Erzählen. Ganz am Schluss seines Romans schreibt Graham Swift: «Es ging darum, dem, was das Leben ausmachte, treu zu sein, zu versuchen, genau das einzufangen, was Lebendigsein bedeutet, obwohl das nie gelang. Es ging darum, eine Sprache zu finden. Und es ging darum … der Tatsache treu zu sein, dass viele Dinge im Leben, oh, so viele mehr als wir uns vorstellen, nie erklärt werden können.»

«Ein Festtag» von Graham Swift ist eine Perle.

Graham Swift, geboren am 4. Mai 1949 in London, arbeitete nach dem Studium in Cambridge und York zunächst als Lehrer. Seit seinem Roman «Waterland», der mit Jeremy Irons verfilmt wurde, zählt er zu den Stars der britischen Gegenwartsliteratur. «Letzte Runde» wurde 1996 mit dem Man Booker-Prize ausgezeichnet und, hochkarätig besetzt, von Fred Schepisi verfilmt. Swift favorisiert unzuverlässige Erzähler, die den Funktionen der Erinnerung und der Verknüpfung persönlicher Erinnerung mit zeit- und weltgeschichtlichen Ereignissen auf den Grund gehen – das Ergebnis sind psychologisch Glanzstücke von äußerster Raffinesse.

Graham Swift, geboren am 4. Mai 1949 in London, arbeitete nach dem Studium in Cambridge und York zunächst als Lehrer. Seit seinem Roman «Waterland», der mit Jeremy Irons verfilmt wurde, zählt er zu den Stars der britischen Gegenwartsliteratur. «Letzte Runde» wurde 1996 mit dem Man Booker-Prize ausgezeichnet und, hochkarätig besetzt, von Fred Schepisi verfilmt. Swift favorisiert unzuverlässige Erzähler, die den Funktionen der Erinnerung und der Verknüpfung persönlicher Erinnerung mit zeit- und weltgeschichtlichen Ereignissen auf den Grund gehen – das Ergebnis sind psychologisch Glanzstücke von äußerster Raffinesse.

Bild: Sandra Kottonau

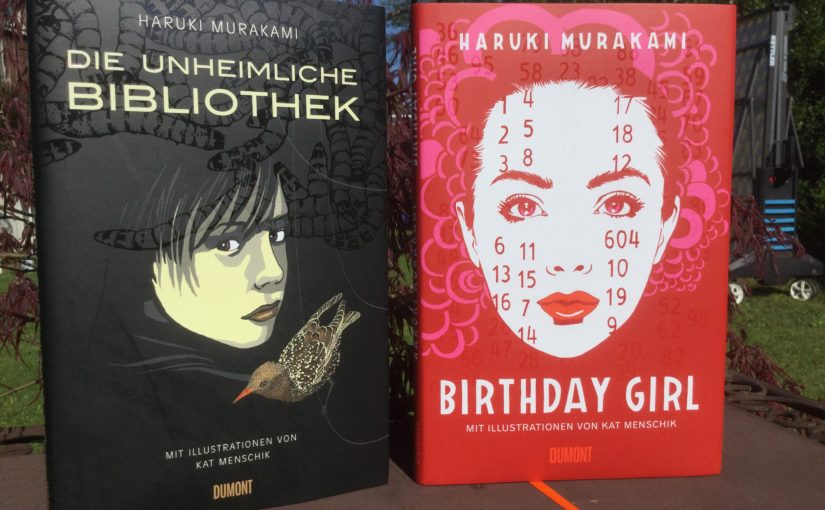

Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung im DuMont Buchverlag.

Haruki Murakami, 1949 in Kyoto geboren, lebte über längere Zeit in den USA und in Europa und ist der gefeierte und mit höchsten Literaturpreisen ausgezeichnete Autor zahlreicher Romane und Erzählungen. Sein Werk erscheint in deutscher Übersetzung im DuMont Buchverlag. Kat Menschik, 1968 geboren, lebt als freie Illustratorin in Berlin und im Oderbruch. Ihre Zeichnungen erscheinen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für DuMont illustrierte sie Haruki Murakamis «Schlaf» (2009) sowie «Die Bäckereiüberfälle» (2012) und Ernst H. Gombrichs «Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser» (2011). Der immerwährende Kalender «Das Variable Kalendarium» erschien 2012.

Kat Menschik, 1968 geboren, lebt als freie Illustratorin in Berlin und im Oderbruch. Ihre Zeichnungen erscheinen regelmäßig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Für DuMont illustrierte sie Haruki Murakamis «Schlaf» (2009) sowie «Die Bäckereiüberfälle» (2012) und Ernst H. Gombrichs «Eine kurze Weltgeschichte für junge Leser» (2011). Der immerwährende Kalender «Das Variable Kalendarium» erschien 2012.

kümmert sich nicht um das Urteil anderer und ist nicht an Konventionen interessiert. Was Kirio jedoch am meisten auszeichnet, ist seine Fähigkeit «Wunder» auszulösen, ohne dass er es selbst bemerken würde. Er verhindert schon als kleines Kind einen Mord durch einen Schrei. Grosse und kleine Wirkungen, ohne dass Kirio sich dessen bewusst wäre. Und wenn er dann später in der Schule als Störefried gilt, dann nicht beabsichtigt oder aus Böswilligkeit, sondern nur schon deshalb, weil er sich im Handstand oder das Rad schlagend fortbewegt, selbst im Klassenzimmer. Sein wirkliches Gesicht aber zeigt Kirio, wenn man ihm begegnet, wenn Menschen nach einer Begegnung merken, wie ihnen unwillkürlich das Herz aufging. Kirio hört zu, allem und jedem, auch einem Tier oder einem Stein, ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken, ohne Absicht.

kümmert sich nicht um das Urteil anderer und ist nicht an Konventionen interessiert. Was Kirio jedoch am meisten auszeichnet, ist seine Fähigkeit «Wunder» auszulösen, ohne dass er es selbst bemerken würde. Er verhindert schon als kleines Kind einen Mord durch einen Schrei. Grosse und kleine Wirkungen, ohne dass Kirio sich dessen bewusst wäre. Und wenn er dann später in der Schule als Störefried gilt, dann nicht beabsichtigt oder aus Böswilligkeit, sondern nur schon deshalb, weil er sich im Handstand oder das Rad schlagend fortbewegt, selbst im Klassenzimmer. Sein wirkliches Gesicht aber zeigt Kirio, wenn man ihm begegnet, wenn Menschen nach einer Begegnung merken, wie ihnen unwillkürlich das Herz aufging. Kirio hört zu, allem und jedem, auch einem Tier oder einem Stein, ohne Misstrauen, ohne Hintergedanken, ohne Absicht. Anne Weber, geboren 1964 in Offenbach, lebt als Autorin und Übersetzerin in Paris. Zuletzt erschienen bei S. Fischer «Kirio», «Ahnen», «Tal der Herrlichkeiten», «August» und «Luft und Liebe». Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Heimito-von-Doderer-Preis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literturpreis und dem Johann-Heinrich-Voß-Preis ausgezeichnet. Ihre Bücher schreibt Anne Weber auf Deutsch und Französisch.

Anne Weber, geboren 1964 in Offenbach, lebt als Autorin und Übersetzerin in Paris. Zuletzt erschienen bei S. Fischer «Kirio», «Ahnen», «Tal der Herrlichkeiten», «August» und «Luft und Liebe». Ihr Werk wurde unter anderem mit dem Heimito-von-Doderer-Preis, dem 3sat-Preis, dem Kranichsteiner Literturpreis und dem Johann-Heinrich-Voß-Preis ausgezeichnet. Ihre Bücher schreibt Anne Weber auf Deutsch und Französisch.

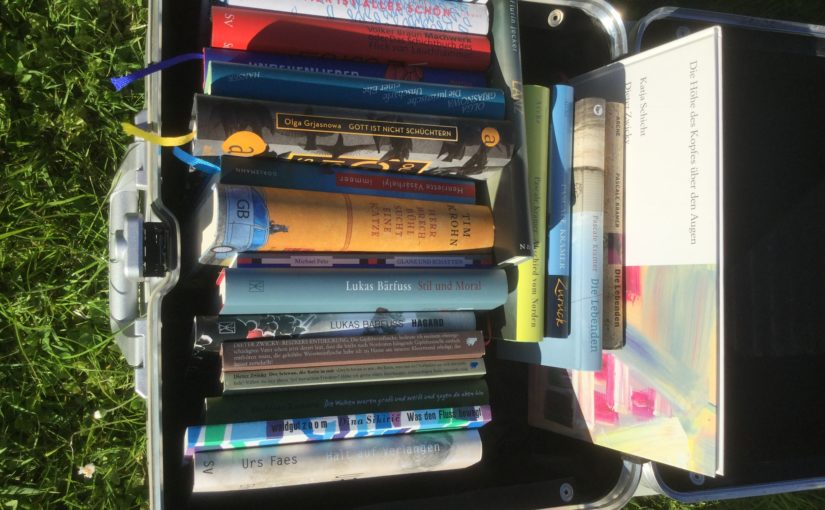

Auch wenn Terézia Mora, die Preisträgerin des diesjährigen Solothurner Literaturpreises und «herausragende Autorin des 21. Jahrhunderts» bei einem Gespräch meinte, Literaturtage wie diese seien schon eine schweizer Spezialität. Nur schon wegen seiner Grösse und der schieren Masse an Schreibenden sei in Deutschland eine vergleichbare Veranstaltung unmöglich. So sind die Solothurner Literaturtage alles; ein «Familientreffen», bei dem man höflich beiseite rückt, wenn sich Peter Bichsel an den langen Tisch vor dem Restaurant Kreuz setzt, grosse Bühne, wenn Autoren wie Terézia Mora, Alex Capus oder Franzobel lesen oder Bühne für fast alle, die sich trauen, auch wenn dann kaum jemand zuhört.

Auch wenn Terézia Mora, die Preisträgerin des diesjährigen Solothurner Literaturpreises und «herausragende Autorin des 21. Jahrhunderts» bei einem Gespräch meinte, Literaturtage wie diese seien schon eine schweizer Spezialität. Nur schon wegen seiner Grösse und der schieren Masse an Schreibenden sei in Deutschland eine vergleichbare Veranstaltung unmöglich. So sind die Solothurner Literaturtage alles; ein «Familientreffen», bei dem man höflich beiseite rückt, wenn sich Peter Bichsel an den langen Tisch vor dem Restaurant Kreuz setzt, grosse Bühne, wenn Autoren wie Terézia Mora, Alex Capus oder Franzobel lesen oder Bühne für fast alle, die sich trauen, auch wenn dann kaum jemand zuhört. «Seit ich fort bin» von Henriette Vásárhelyi Mirjam packt ihre Koffer. Sie reist zur Hochzeit ihres Bruders, zurück in ihre Heimatstadt. Mit im Gepäck fahren viele Erinnerungen, Erinnerungen an Verlorenes, Erinnerungen, die Mirjam nicht loslassen. Erinnerungen an eine Freundin, die sie verlor, Erinnerungen an eine Heimat, ein Land, das es so nicht mehr gibt. «Der Schmerz ist nicht der,

«Seit ich fort bin» von Henriette Vásárhelyi Mirjam packt ihre Koffer. Sie reist zur Hochzeit ihres Bruders, zurück in ihre Heimatstadt. Mit im Gepäck fahren viele Erinnerungen, Erinnerungen an Verlorenes, Erinnerungen, die Mirjam nicht loslassen. Erinnerungen an eine Freundin, die sie verlor, Erinnerungen an eine Heimat, ein Land, das es so nicht mehr gibt. «Der Schmerz ist nicht der,  dass es gute und schlechte Erinnerungen gibt, sondern dass man sie nicht wirklich teilen kann.» Ein Roman über eine Freundschaft, die Spuren in Tagebüchern zurückliess, über zwei Menschen, die sich im Sumpf der Erinnerungen verloren, obwohl sie sich zu retten versuchten. Ungeheuer stark in ihrer Sprache! Mehr als der Beweis dafür, dass der Platz auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises mit ihrem Debütroman «immeer» kein Zufall war. Beide Romane sind im Dörlemann Verlag Zürich erschienen, dem «Verlag des Jahres 2017»

dass es gute und schlechte Erinnerungen gibt, sondern dass man sie nicht wirklich teilen kann.» Ein Roman über eine Freundschaft, die Spuren in Tagebüchern zurückliess, über zwei Menschen, die sich im Sumpf der Erinnerungen verloren, obwohl sie sich zu retten versuchten. Ungeheuer stark in ihrer Sprache! Mehr als der Beweis dafür, dass der Platz auf der Shortlist des Schweizer Buchpreises mit ihrem Debütroman «immeer» kein Zufall war. Beide Romane sind im Dörlemann Verlag Zürich erschienen, dem «Verlag des Jahres 2017» «Tram 83» von Fiston Mwanza Mujila Der Autor ist 1981 in Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, wo er afrikanische Literatur an der Universität unterrichtet. Fiston Mwanza Mujila nennt seinen ersten Roman «ein Buch über die Liebe und die Einsamkeit». Eine heruntergekommene afrikanische Grossstadt, in der jeder nur das eine Ziel hat; möglichst schnell viel Geld machen,

«Tram 83» von Fiston Mwanza Mujila Der Autor ist 1981 in Kongo geboren und lebt seit 2009 in Graz, wo er afrikanische Literatur an der Universität unterrichtet. Fiston Mwanza Mujila nennt seinen ersten Roman «ein Buch über die Liebe und die Einsamkeit». Eine heruntergekommene afrikanische Grossstadt, in der jeder nur das eine Ziel hat; möglichst schnell viel Geld machen,  egal wie. «Tram 83» ist der einzige Nachtclub in der Stadt, die Bühne seiner Geschichte. Ein Schmelztiegel, eine Hölle, ein Pulverfass, ein Nabelloch, wo sich zwischen Verlierern und Gewinnern, Profiteuren und Prostituierten, Ex-Kindersoldaten und Studenten zwei ungleiche Freunde wiedertreffen; Lucien, der Schriftsteller und Requiem, der Gauner. Auf der Bühne des Solothurner Stadttheaters spielte, sprach, schrie, lachte und sang der Autor seinen Text. So ganz anders als die teils steifen Wasserglaslesungen, die sich zur Pflichtübung reduzierten. Fiston Mwanza Mujila lebte seinen Text, machte sich zum Instrument, stülpte sein Inneres nach Aussen, an diesem Nachmittag nur duch ein Saxophon besänftigt.

egal wie. «Tram 83» ist der einzige Nachtclub in der Stadt, die Bühne seiner Geschichte. Ein Schmelztiegel, eine Hölle, ein Pulverfass, ein Nabelloch, wo sich zwischen Verlierern und Gewinnern, Profiteuren und Prostituierten, Ex-Kindersoldaten und Studenten zwei ungleiche Freunde wiedertreffen; Lucien, der Schriftsteller und Requiem, der Gauner. Auf der Bühne des Solothurner Stadttheaters spielte, sprach, schrie, lachte und sang der Autor seinen Text. So ganz anders als die teils steifen Wasserglaslesungen, die sich zur Pflichtübung reduzierten. Fiston Mwanza Mujila lebte seinen Text, machte sich zum Instrument, stülpte sein Inneres nach Aussen, an diesem Nachmittag nur duch ein Saxophon besänftigt. «Das Floss der Medusa» von Franzobel 8. Juli 1816: Vor der afrikanischen Westküste werden 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach einer Schiffskatastrophe auf einem 20 Meter langen Floss überlebten in ein rettendes Schiff geborgen. Nach zwei grauenhafte Wochen, langes, unsägliches Leiden und Sterben. Franzobel selbst ist eine Landratte, nicht nur weil Österreich an kein Meer mehr grenzt, aber fasziniert vom Schrecken und Ekel, von Extremsituationen, wenn Grenzen gezogen werden, Gruppen sich gegenseitig bedrohen und über sich herfallen, wenn hinter Fassaden der Moral, die Situation zu kippen beginnt. Fast unglaublich ist die Tatsache, dass der Stoff auf den Schriftsteller Franzobel zu warten schien und verstörend, weil nichts am Schrecken der Geschichte erfunden werden muss, denn alles ist durch zwei Überlebende der Schiffskatastrophe historisch verbürgt. Gewartet hat der Stoff, weil der Schrecken und die Brutalität der Geschehnisse nur durch die Überzeichnung ins Groteske zu ertragen sind. Etwas, das Franzobel als Fähigkeit auf den Leib geschnitten ist.

«Das Floss der Medusa» von Franzobel 8. Juli 1816: Vor der afrikanischen Westküste werden 15 von ursprünglich 147 Menschen, die nach einer Schiffskatastrophe auf einem 20 Meter langen Floss überlebten in ein rettendes Schiff geborgen. Nach zwei grauenhafte Wochen, langes, unsägliches Leiden und Sterben. Franzobel selbst ist eine Landratte, nicht nur weil Österreich an kein Meer mehr grenzt, aber fasziniert vom Schrecken und Ekel, von Extremsituationen, wenn Grenzen gezogen werden, Gruppen sich gegenseitig bedrohen und über sich herfallen, wenn hinter Fassaden der Moral, die Situation zu kippen beginnt. Fast unglaublich ist die Tatsache, dass der Stoff auf den Schriftsteller Franzobel zu warten schien und verstörend, weil nichts am Schrecken der Geschichte erfunden werden muss, denn alles ist durch zwei Überlebende der Schiffskatastrophe historisch verbürgt. Gewartet hat der Stoff, weil der Schrecken und die Brutalität der Geschehnisse nur durch die Überzeichnung ins Groteske zu ertragen sind. Etwas, das Franzobel als Fähigkeit auf den Leib geschnitten ist. Der Skandal ist nicht, dass die Überlebenden aus purer Verzweiflung auf dem Floss das Fleisch der Leichen assen, sondern, dass schon nach 50 Stunden genau jene Moral unterging, die die europäischen Siedler nach Afrika bringen sollten. Wer überlebt ein solches Drama? Welcher Typ Mensch? Ist es der Charakter oder schlicht die Aufgabe eines Menschen, so wie auf dem zurückgebliebenen Wrack des Schiffes, auf dem drei Matrosen überlebten, zwei dem Wahnsinn verfielen und der dritte bei Sinnen blieb, weil er die Verrückten an den Masten band und es sich zur Aufgabe machte, sie nicht sterben zu lassen.

Der Skandal ist nicht, dass die Überlebenden aus purer Verzweiflung auf dem Floss das Fleisch der Leichen assen, sondern, dass schon nach 50 Stunden genau jene Moral unterging, die die europäischen Siedler nach Afrika bringen sollten. Wer überlebt ein solches Drama? Welcher Typ Mensch? Ist es der Charakter oder schlicht die Aufgabe eines Menschen, so wie auf dem zurückgebliebenen Wrack des Schiffes, auf dem drei Matrosen überlebten, zwei dem Wahnsinn verfielen und der dritte bei Sinnen blieb, weil er die Verrückten an den Masten band und es sich zur Aufgabe machte, sie nicht sterben zu lassen.

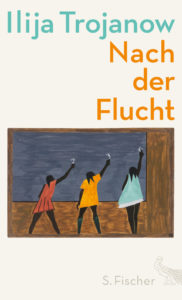

wir in einer Dauerhysterie leben, angestachelt von Politikern und Demagogen, die Ängste schüren. Ausgerechnet in Europa, einer Weltgegend, die sich wie keine andere in nie dagewesener Sicherheit und unanständigem Reichtum abschottet. Trojanow ist klar und unmissverständlich, versteckt sich nicht hinter Begriffen und geschliffenen Sätzen. Er sprudelt, ohne Gespenster an die Wand zu malen. In seinem Buch «Nach der Flucht» erzählt er aus der Perspektive eines ewig Flüchtenden. «Der Flüchtling ist meist ein Objekt. Ein Problem, das gelöst werden muss. Eine Zahl. Ein Kostenpunkt. Ein Punkt. Nie ein Komma. Weil er nicht mehr wegzudenken ist, muss er ein Ding bleiben. Es gibt ein Leben nach der Flucht. Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.»

wir in einer Dauerhysterie leben, angestachelt von Politikern und Demagogen, die Ängste schüren. Ausgerechnet in Europa, einer Weltgegend, die sich wie keine andere in nie dagewesener Sicherheit und unanständigem Reichtum abschottet. Trojanow ist klar und unmissverständlich, versteckt sich nicht hinter Begriffen und geschliffenen Sätzen. Er sprudelt, ohne Gespenster an die Wand zu malen. In seinem Buch «Nach der Flucht» erzählt er aus der Perspektive eines ewig Flüchtenden. «Der Flüchtling ist meist ein Objekt. Ein Problem, das gelöst werden muss. Eine Zahl. Ein Kostenpunkt. Ein Punkt. Nie ein Komma. Weil er nicht mehr wegzudenken ist, muss er ein Ding bleiben. Es gibt ein Leben nach der Flucht. Doch die Flucht wirkt fort, ein Leben lang.» schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste.

schmerzhaften Pendeln zwischen Heimat und Aufenthaltsland. Sie zeichnet Träume und Gefühle, die Welt eines Kindes, das es schafft, sich nicht zu verlieren. Die Geschichte eines Kindes, dem das Fremdsein mehrfach auferlegt wird und aus dem Kampf dagegen, der Sehensucht nach Nähe und Freundschaft einen Lebensmut entwickelt, den ich bis tief im Schreiben der Autorin spüre. Der Saal war so voll, dass man Besucher wegschicken musste. Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.

Mein ganz persönlicher Favorit des ersten Tages ist Martina Clavadetscher mit ihrem ersten Roman «Knochenlieder», eben besprochen auf literaturblatt.ch. Martina Clavadetscher ist eine Entdeckung, ihr Roman ein sprachliches Kunstwerk, ihr Auftritt erfrischend.

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen „Ein Heldenleben“, „Seit jeher unterwegs“, „Marcos Blicke in Seeland“ und „Weitergehen“.

Konrad Pauli, 1944 in Aarberg in der Schweiz geboren, arbeitete nach der Ausbildung zum Lehrer wiederholt in Zeitungsredaktionen. Der Autor lebt in Bern und veröffentlichte bislang neun Bücher. Zuletzt erschienen „Ein Heldenleben“, „Seit jeher unterwegs“, „Marcos Blicke in Seeland“ und „Weitergehen“.

Wolfgang Bortlik liebt seine Figuren. Und ein Krimi lässt den Autor in ganz spezieller Art auf die Protagonisten einwirken. Der Krimi ist voller Nebenschauplätze, die fast alle in Basel spielen. Voller Seitenhiebe Richtung Basler Aristrokratie und Grosschemie, wohl wissend dass es in Basel zwei heilige Kühe gibt; die Basler Fasnacht und den FC Basel. So ist Fussball ein Thema, die angeschlagene Gesundheit Fischers, das bourgoise Basel, Geld und Kultur, die Chemie, die sich in Basel einiges erlauben kann, weil es sich Stadt und Kanton mit der gewichtigen Industrie nicht verscherzen dürfen, Kultur- und Politfilz, Musik und die etablierte Literatur, geschlipstes Kader und wenig dezent parfümierte Sekretärinnen. Wolfgang Bortlik, der lange in einer Band Musik machte, singt auch während seiner Lesungen – und tut das so gut, dass er Zwischenapplaus verdient hätte. Was Wolfgang Bortliks Kriminalroman lesenswert macht, ist der bitterböse Witz, die Lust an der Sprache und die Tatsache, dass sich Wolfgang Bortlik nicht allzu ernst nimmt.

Wolfgang Bortlik liebt seine Figuren. Und ein Krimi lässt den Autor in ganz spezieller Art auf die Protagonisten einwirken. Der Krimi ist voller Nebenschauplätze, die fast alle in Basel spielen. Voller Seitenhiebe Richtung Basler Aristrokratie und Grosschemie, wohl wissend dass es in Basel zwei heilige Kühe gibt; die Basler Fasnacht und den FC Basel. So ist Fussball ein Thema, die angeschlagene Gesundheit Fischers, das bourgoise Basel, Geld und Kultur, die Chemie, die sich in Basel einiges erlauben kann, weil es sich Stadt und Kanton mit der gewichtigen Industrie nicht verscherzen dürfen, Kultur- und Politfilz, Musik und die etablierte Literatur, geschlipstes Kader und wenig dezent parfümierte Sekretärinnen. Wolfgang Bortlik, der lange in einer Band Musik machte, singt auch während seiner Lesungen – und tut das so gut, dass er Zwischenapplaus verdient hätte. Was Wolfgang Bortliks Kriminalroman lesenswert macht, ist der bitterböse Witz, die Lust an der Sprache und die Tatsache, dass sich Wolfgang Bortlik nicht allzu ernst nimmt. Der Abend mit Wolfgang Bortlik war die erste Lesung seit dem Führungswechsel in der Buchhandlung Buch am Platz. Seit über 30 Jahren steht die Buchhandlung in Winterthur, mitten in der Altstadt, für ein ausgewähltes Sortiment, grosses Engagement und eine persönliche Beratung. In den Statuten der Genossenschaftsbuchhandlung wurde 1983 festgehalten, dass Zweck des Ladens «die Verbreitung gesellschaftskritischer Literatur» ist. «Wir möchten Bücher in unseren Gestellen stehen haben, die Horizonte erweitern, zum Denken anregen und Vergnügen bereiten. Wir wählen sorgfältig aus und versuchen, soviel wie möglich selber zu lesen.»

Der Abend mit Wolfgang Bortlik war die erste Lesung seit dem Führungswechsel in der Buchhandlung Buch am Platz. Seit über 30 Jahren steht die Buchhandlung in Winterthur, mitten in der Altstadt, für ein ausgewähltes Sortiment, grosses Engagement und eine persönliche Beratung. In den Statuten der Genossenschaftsbuchhandlung wurde 1983 festgehalten, dass Zweck des Ladens «die Verbreitung gesellschaftskritischer Literatur» ist. «Wir möchten Bücher in unseren Gestellen stehen haben, die Horizonte erweitern, zum Denken anregen und Vergnügen bereiten. Wir wählen sorgfältig aus und versuchen, soviel wie möglich selber zu lesen.»

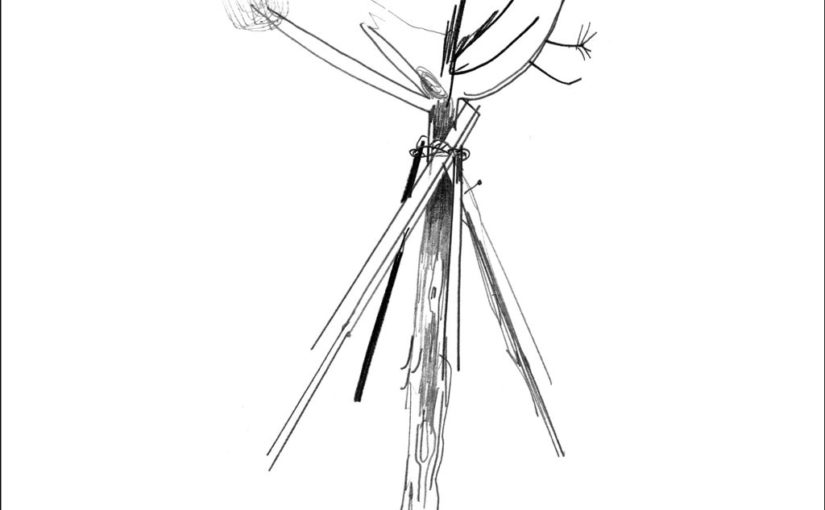

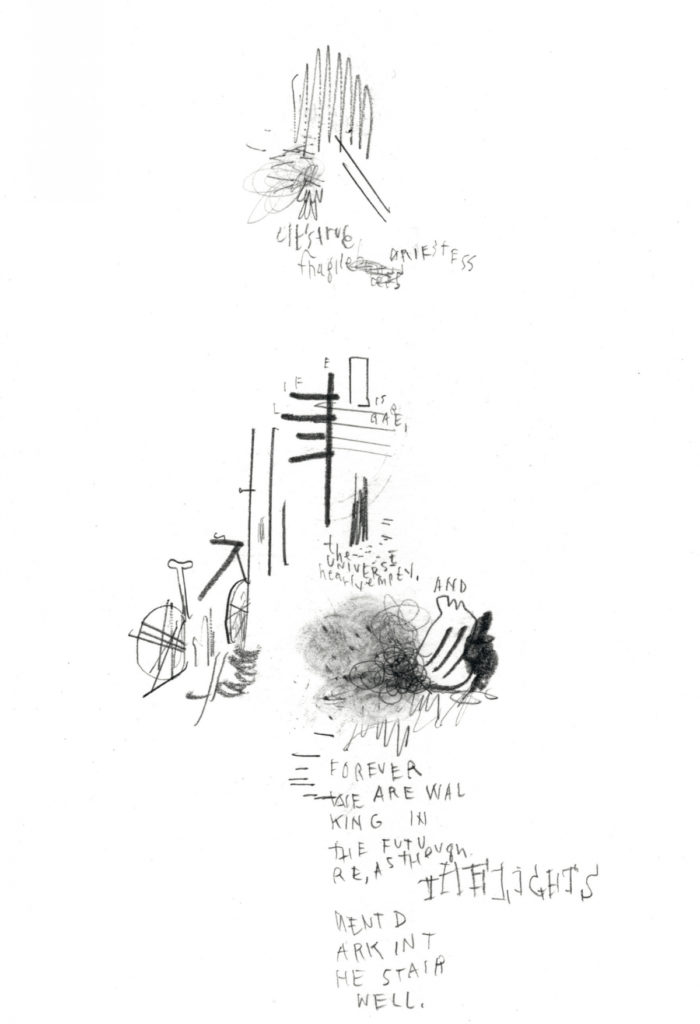

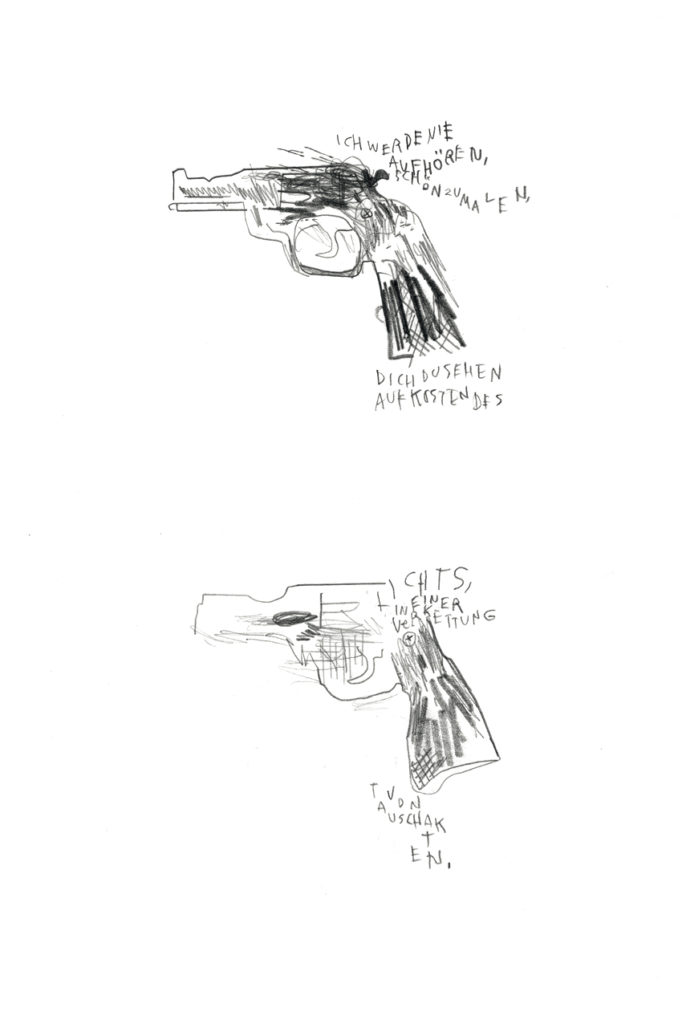

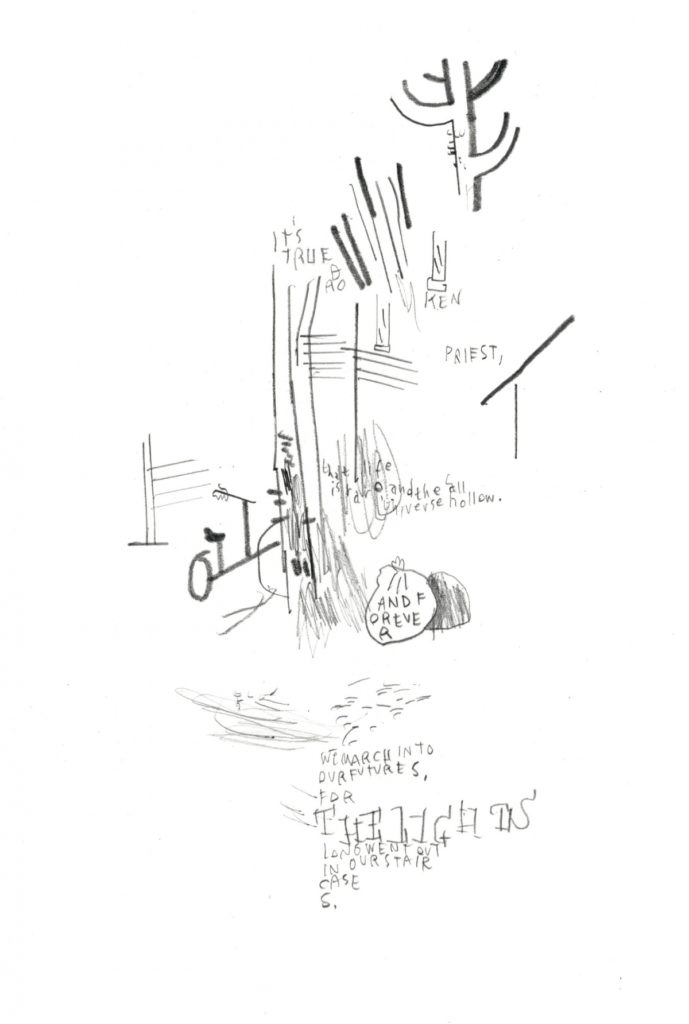

Entstanden sind spezielle Texte kombiniert mit eigenwilligen Zeichnungen. Worte und Sätze, die sich mit Strich und Figur zu einem Ganzen fügen. Texte, die sich nicht auf den ersten Blick entschlüsseln. Bilder, die erst durch den Text an Deutlichkeit gewinnen. Wort und Text, die untrennbar mit der Illustration zusammenhängen. Es sind filigrane Kompositionen, die zum Verweilen einladen, die einem zum Verweilen zwingen, die neugierig machen. Kompositionen, an denen ich hängen bleibe, im ersten Moment leicht und luftig, je länger, desto mehr an Schwere und Tiefe gewinnend.

Entstanden sind spezielle Texte kombiniert mit eigenwilligen Zeichnungen. Worte und Sätze, die sich mit Strich und Figur zu einem Ganzen fügen. Texte, die sich nicht auf den ersten Blick entschlüsseln. Bilder, die erst durch den Text an Deutlichkeit gewinnen. Wort und Text, die untrennbar mit der Illustration zusammenhängen. Es sind filigrane Kompositionen, die zum Verweilen einladen, die einem zum Verweilen zwingen, die neugierig machen. Kompositionen, an denen ich hängen bleibe, im ersten Moment leicht und luftig, je länger, desto mehr an Schwere und Tiefe gewinnend.

Lydia Daher, geboren 1980 in Berlin, aufgewachsen in Köln, lebt in Berlin. Sie ist Lyrikerin und Musikerin und arbeitet allein oder gemeinsam mit anderen nationalen und internationalen Künstlern auch im Bereich der bildenden Kunst und des Hörspiels (z.B. BR Hörspiel und Medienkunst). Zudem ist sie regelmässig Kuratorin für spartenübergreifende Kulturveranstaltungen.

Lydia Daher, geboren 1980 in Berlin, aufgewachsen in Köln, lebt in Berlin. Sie ist Lyrikerin und Musikerin und arbeitet allein oder gemeinsam mit anderen nationalen und internationalen Künstlern auch im Bereich der bildenden Kunst und des Hörspiels (z.B. BR Hörspiel und Medienkunst). Zudem ist sie regelmässig Kuratorin für spartenübergreifende Kulturveranstaltungen.