Erste Etappe unserer Heimreise. Diesmal nicht wie bei der Hinreise mit dem „Schlafbus“ nachts, jetzt mit Fensterplatz in einem gecharterten Bus, dem man in Europa mit Sicherheit keine Fahrerlaubnis mehr geben würde.

Mag sein, dass Klimaanlage und Motor noch einwandfrei laufen. Aber bei jeder Bodenwelle, von denen es unzählige und heftige gibt, knarzt die Aufhängung, als ob die Achse direkt am Rumpf befestigt wäre. Südvietnam ist ein Land der tausend Brücken. Unzählige Kanäle durchschneiden das Land. Bei kleineren Brücken scheint es, als hätte man eine Betonplatte darüber gelegt und eine Asphaltschicht darauf , mit einer „Rampe“ davor und danach. Jedes Mal muss der Chauffeur bis auf Schritttempo drosseln, damit das schwerfällige Gefährt nicht einknickt.

Für die 300 Kilometer braucht unser Bus mit zwei Stopps mehr als acht Stunden. Dafür sind nicht bloss Brücken und Stossdämpfer verantwortlich. Obwohl die Strassen viel besser sind als ganz im Süden, wo unser Bustaxi zum Teil im Schritttempo über ganze Felder von Schlaglöchern und wassergefüllten Untiefen schaukeln musste, sondern die Verkehrssituation und das Bedürfnis nach Toiletten. Bei zwei Fahrspuren in einer Richtung gehört die linke ganz aussen den unzähligen Motorrädern, auf den manchmal auch eine vierköpfige Familie mit Hund fährt. Die Spur rechts dem Rest, den noch schnelleren Schlafbussen, den klapprigen Lastwagen, all den grossen und kleinen Taxis und all den „Normalen“. Öffentlichen Verkehr, staatlich organisiert und finanziert, gibt es nicht. Die eine, einspurige Eisenbahnlinie, die aber in Saigon endet! Wer in Vietnam reist, nimmt den Fernbus, wer sich sonst fortbewegt, ein motorisiertes Vehikel. Fahrräder sieht man kaum noch, Fussgänger schon gar nicht.

Bei zwei Fahrspuren in einer Richtung gehört die linke ganz aussen den unzähligen Motorrädern, auf den manchmal auch eine vierköpfige Familie mit Hund fährt. Die Spur rechts dem Rest, den noch schnelleren Schlafbussen, den klapprigen Lastwagen, all den grossen und kleinen Taxis und all den „Normalen“. Öffentlichen Verkehr, staatlich organisiert und finanziert, gibt es nicht. Die eine, einspurige Eisenbahnlinie, die aber in Saigon endet! Wer in Vietnam reist, nimmt den Fernbus, wer sich sonst fortbewegt, ein motorisiertes Vehikel. Fahrräder sieht man kaum noch, Fussgänger schon gar nicht. Einen der Stopps machen wir an einer Busraststätte. Bus an Bus parkiert vor einer riesigen Halle, in der man essen, sich erleichtern und immer auch ein bisschen shoppen kann. Eigentliche Fressmaschinen. Nicht anders als auf Schweizer Autobahnraststätten. Nur die Färbung ist eine ungewohnte.

Einen der Stopps machen wir an einer Busraststätte. Bus an Bus parkiert vor einer riesigen Halle, in der man essen, sich erleichtern und immer auch ein bisschen shoppen kann. Eigentliche Fressmaschinen. Nicht anders als auf Schweizer Autobahnraststätten. Nur die Färbung ist eine ungewohnte.

Weiter geht die Reise. Vom Süden des Südens, der ganz der Fisch- und Meeresfrüchtezucht gehört gen Norden durch ausgedehnte Reisfelder und vor Saigon an Fruchtplantagen vorbei. Raumplanung scheint es keine zu geben, Regeln wie auf der Strasse gerade so viel, dass das System noch nicht zusammenbricht.

Kennen Sie die Grimmmärchen vom reichen und armen Nachbarn? Hier in Vietnam gäbe es die Kulisse dazu. Neben Verhauen aus Blech, Plastik und Palmenblättern stehen irrwitzige Kleinpaläste, weisse Zuckerschlösschen zwischen Disney und Barock. Klar, bei uns zeigt man auch, was man hat. Aber hier treibt es der zu Reichtum Gekommene auf die Spitze. Angesichts der grassierenden Armut nicht weniger dekadent als bei uns, nur schlagender! Am späten Nachmittag erreichen wir Ho Chi Minh Stadt – Saigon. Ein Moloch. Bald 10 Millionen Einwohner. Die Luft stinkt, im Einbahnverkehr spült es den Verkehr durch die Stadt. Wer sich als Fussgänger fern eines Zebrastreifens mit Ampel über die Strasse will, muss sich trauen und rennen. Freiwillig hält niemand, man verringert nicht einmal das Tempo. Auf der Strasse herrscht das Gesetz des Stärkeren.

Am späten Nachmittag erreichen wir Ho Chi Minh Stadt – Saigon. Ein Moloch. Bald 10 Millionen Einwohner. Die Luft stinkt, im Einbahnverkehr spült es den Verkehr durch die Stadt. Wer sich als Fussgänger fern eines Zebrastreifens mit Ampel über die Strasse will, muss sich trauen und rennen. Freiwillig hält niemand, man verringert nicht einmal das Tempo. Auf der Strasse herrscht das Gesetz des Stärkeren.

Unser Hotel, noch einmal das gleiche wie in der ersten Nacht nach unserer nächtlichen Ankunft in Vietnam (Hotel Love!) steht an einer stark befahrenen Strasse unweit des Flughafens. Wieder ein Zimmer ohne Fenster, mit vakuumisierten Frotteetüchern, warmem Kühlschrank und brettharter Matratze. Aber es ist unsere letzte Nacht in Vietnam. Und weil wir auch schon auf dem Boden schliefen, ist ein solches Bett schon Luxus. Chúc ngủ ngon!

Beitragsbilder Gallus Frei-Tomic

Aber weil es der letzte Tag in der südlichsten, grösseren Stadt Ca Mau war und uns der Bus nach Saigon zum Flughafen am nächsten Morgen schon um sechs vor dem Hotel einsammeln wird, wagte ich mich nachmittags noch einmal hinaus in die feuchte Hitze.

Aber weil es der letzte Tag in der südlichsten, grösseren Stadt Ca Mau war und uns der Bus nach Saigon zum Flughafen am nächsten Morgen schon um sechs vor dem Hotel einsammeln wird, wagte ich mich nachmittags noch einmal hinaus in die feuchte Hitze. Es gibt sie überall, die entzückenden Details, aber man muss sie sehen, nach ihnen suchen oder den Ausschnitt wählen. Ganz in der Nähe unseres Hotels befindet sich der „Vogelpark“, wohl eher einer der unzähligen Parks im Land zu Ehren Ho Chi Minhs, dem eigentlichen Landesvater Vietnams (1890 – 1969, vietnamesischer Revolutionär, kommunistischer Politiker und von 1945 bis zu seinem Tod Präsident der Demokratischen Republik Vietnams). Prächtig angelegt, aber zu grossen Teilen verkommen und kurz vor dem „Kollabieren“. Stehendes Wasser stinkt und von den Vögeln auf verblichenen Plakaten ist keiner geblieben, zumindest habe ich keinen gesehen. Der Park wurde wohl einst als zukünftige Sehenswürdigkeit der Stadt angelegt. Aber weil die erhofften Touristenströme ausblieben, verkommt nicht nur der Park, auch die Promenade am Fluss, das Shoppingcenter oder das Hotel, in dem wir logieren.

Es gibt sie überall, die entzückenden Details, aber man muss sie sehen, nach ihnen suchen oder den Ausschnitt wählen. Ganz in der Nähe unseres Hotels befindet sich der „Vogelpark“, wohl eher einer der unzähligen Parks im Land zu Ehren Ho Chi Minhs, dem eigentlichen Landesvater Vietnams (1890 – 1969, vietnamesischer Revolutionär, kommunistischer Politiker und von 1945 bis zu seinem Tod Präsident der Demokratischen Republik Vietnams). Prächtig angelegt, aber zu grossen Teilen verkommen und kurz vor dem „Kollabieren“. Stehendes Wasser stinkt und von den Vögeln auf verblichenen Plakaten ist keiner geblieben, zumindest habe ich keinen gesehen. Der Park wurde wohl einst als zukünftige Sehenswürdigkeit der Stadt angelegt. Aber weil die erhofften Touristenströme ausblieben, verkommt nicht nur der Park, auch die Promenade am Fluss, das Shoppingcenter oder das Hotel, in dem wir logieren. Wir spazieren der Hauptstrasse entlang. Die Läden sind vielfältig, vom Süsswarenhersteller über Apotheken alle paar hundert Meter, Handwerksschuppen, Möbelgeschäfte, offene Schlachtereien (an einem Stand sitzen mehrere Frauen um ebenso viele Plastikwannen und zerschneiden mit Scheren Frösche), Läden für Monsterkühlschränke und Tresore, Textilgeschäfte hinter Schaufensterpuppen mit westlichen Gesichtern und Läden, bei denen zumindest meinerseits nicht eruierbar ist, was die Produktpalette ausmachen soll.

Wir spazieren der Hauptstrasse entlang. Die Läden sind vielfältig, vom Süsswarenhersteller über Apotheken alle paar hundert Meter, Handwerksschuppen, Möbelgeschäfte, offene Schlachtereien (an einem Stand sitzen mehrere Frauen um ebenso viele Plastikwannen und zerschneiden mit Scheren Frösche), Läden für Monsterkühlschränke und Tresore, Textilgeschäfte hinter Schaufensterpuppen mit westlichen Gesichtern und Läden, bei denen zumindest meinerseits nicht eruierbar ist, was die Produktpalette ausmachen soll.  Und überall Imbiss- und Verpflegungsmöglichkeiten, die einen angeschrieben mit „Café“, aber der Kaffee ist mit Eis, gesüsst mit Zucker und Kondensmilch, klebrig geil.

Und überall Imbiss- und Verpflegungsmöglichkeiten, die einen angeschrieben mit „Café“, aber der Kaffee ist mit Eis, gesüsst mit Zucker und Kondensmilch, klebrig geil. Wer zu Fuss geht und einen Blick hinter Absperrungen, Sichtsperren oder in kleine Gassen wirft, sieht als biederer Schweizer Dinge, die einem mehr als nachdenklich machen; nicht nur die komplett schimmelschwarzen Gebäude, nicht nur all der liegengebliebene Müll, sondern die Ahnung, dass dort Menschen leben, Kinder aufwachsen und bei Regen eine trübe Suppe fliesst.

Wer zu Fuss geht und einen Blick hinter Absperrungen, Sichtsperren oder in kleine Gassen wirft, sieht als biederer Schweizer Dinge, die einem mehr als nachdenklich machen; nicht nur die komplett schimmelschwarzen Gebäude, nicht nur all der liegengebliebene Müll, sondern die Ahnung, dass dort Menschen leben, Kinder aufwachsen und bei Regen eine trübe Suppe fliesst. Ich werde morgen in den Bus steigen und Tage später mit Sicherheit ungläubig den idyllischen Ausschnitt vieler Fotos bewundern.

Ich werde morgen in den Bus steigen und Tage später mit Sicherheit ungläubig den idyllischen Ausschnitt vieler Fotos bewundern.

Zumindest in den europäischen Sommermonaten ist der Süden Vietnams ein Land mit feuchtem Klima, schwülheissen Temperaturen und sintflutartigen Niederschlägen. Kein Wunder wächst in diesem Treibhausklima alles fast von selbst. Alle Arten von Früchten werden an jeder Ecke angeboten und es scheint Menschen zu geben, die ihren Lebensunterhalt mit einem Kleinststand mit drei Büscheln Bananen verdienen, während in Supermärkten, in den ich in der Schweiz meine Früchte kaufen würde, das Angebot an frischen Früchten eher bescheiden ist.

Zumindest in den europäischen Sommermonaten ist der Süden Vietnams ein Land mit feuchtem Klima, schwülheissen Temperaturen und sintflutartigen Niederschlägen. Kein Wunder wächst in diesem Treibhausklima alles fast von selbst. Alle Arten von Früchten werden an jeder Ecke angeboten und es scheint Menschen zu geben, die ihren Lebensunterhalt mit einem Kleinststand mit drei Büscheln Bananen verdienen, während in Supermärkten, in den ich in der Schweiz meine Früchte kaufen würde, das Angebot an frischen Früchten eher bescheiden ist. Aber es wachsen auch unliebsame Dinge. Nicht nur viele Hausmauern sind schwarz vor Feuchtigkeit und Schimmel. Feuchtigkeit und Schimmel hocken überall, selbst in den Bustaxis. Von den Hotels, in denen wir einquartiert waren , und die aus vietnamesischer Sicht bestimmt zu den besseren gehören, war nur ein einziges ohne Schimmel. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil jenes Hotel noch nicht lange seine Dienste anbietet. Der Schimmelbefall ist in manchen Zimmern derart hoch, dass wir uns gezwungen fühlten, das Zimmer, manchmal gar das Hotel zu wechseln. In einem Zimmer schien der Schimmel beim Einschalten der Klimaanlage förmlich aufs Bett zu regnen.

Aber es wachsen auch unliebsame Dinge. Nicht nur viele Hausmauern sind schwarz vor Feuchtigkeit und Schimmel. Feuchtigkeit und Schimmel hocken überall, selbst in den Bustaxis. Von den Hotels, in denen wir einquartiert waren , und die aus vietnamesischer Sicht bestimmt zu den besseren gehören, war nur ein einziges ohne Schimmel. Und wahrscheinlich nur deshalb, weil jenes Hotel noch nicht lange seine Dienste anbietet. Der Schimmelbefall ist in manchen Zimmern derart hoch, dass wir uns gezwungen fühlten, das Zimmer, manchmal gar das Hotel zu wechseln. In einem Zimmer schien der Schimmel beim Einschalten der Klimaanlage förmlich aufs Bett zu regnen. Fast alles ist klimatisiert. Aber wenn man sich wie wir abseits vom Tourismus bewegt und all die Blechverhaue sieht, in denen die Menschen leben, die sich ein Kühlaggregat gar nicht leisten können, höchstens einen Ventilator, von denen überall welche stehen, wundert man sich nicht, dass eine westlich orientierte Bauweise in diesem Klima nur schwer funktionieren kann. Früher waren wohl alle Behausungen hier luftdurchlässig, offen, wie die Tempel auch, die ein erstaunlich frisches Klima verströmen.

Fast alles ist klimatisiert. Aber wenn man sich wie wir abseits vom Tourismus bewegt und all die Blechverhaue sieht, in denen die Menschen leben, die sich ein Kühlaggregat gar nicht leisten können, höchstens einen Ventilator, von denen überall welche stehen, wundert man sich nicht, dass eine westlich orientierte Bauweise in diesem Klima nur schwer funktionieren kann. Früher waren wohl alle Behausungen hier luftdurchlässig, offen, wie die Tempel auch, die ein erstaunlich frisches Klima verströmen. Die Menschen ganz im Süden, wo die Niederschläge noch häufiger sind, nehmen Regenschübe mit stoischer Gelassenheit. Wenn man überhaupt reagiert, unterbricht man seine Arbeit im Freien. In der Stadt besitzen die meisten Motorradfahrer einen Plastikregenschutz und Fussgänger unter einem Schirm sieht man sowieso nicht. Warum sollte man zu Fuss gehen, wenn es leichter und schneller mit einem Motor geht. So sind in den Städten „Fusswege“ entlang von Strassen auch sehr oft mit Verkaufsständen, Motorrädern, Abfall oder sonstigem zugestellt. Ein Vorbeikommen zu Fuss unmöglich. Wasserpfützen in Strassen wird, wenn überhaupt möglich, mit grösster Vorsicht ausgewichen, weil niemand weiss, wie tief die Untiefen darunter sind.

Die Menschen ganz im Süden, wo die Niederschläge noch häufiger sind, nehmen Regenschübe mit stoischer Gelassenheit. Wenn man überhaupt reagiert, unterbricht man seine Arbeit im Freien. In der Stadt besitzen die meisten Motorradfahrer einen Plastikregenschutz und Fussgänger unter einem Schirm sieht man sowieso nicht. Warum sollte man zu Fuss gehen, wenn es leichter und schneller mit einem Motor geht. So sind in den Städten „Fusswege“ entlang von Strassen auch sehr oft mit Verkaufsständen, Motorrädern, Abfall oder sonstigem zugestellt. Ein Vorbeikommen zu Fuss unmöglich. Wasserpfützen in Strassen wird, wenn überhaupt möglich, mit grösster Vorsicht ausgewichen, weil niemand weiss, wie tief die Untiefen darunter sind. Unsere Gastgeber ganz im Süden, die ihren Lebensunterhalt mit Fischzucht mitten im Wasser, einem einst angelegten System aus Dämmen, Teichen und Kanälen verdienen, fragte ich einmal, wie sie die Klimaveränderungen feststellen. Trotz Dolmetscher schien man meine Frage nicht zu verstehen. Vietnam ist im Aufbruch. Man versteht sich als Gesellschaft am Anfang einer „glorreichen“ Zeit. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr sich die Menschen in der Propaganda ihrer kommunistischen Regierung verfangen haben. Es gibt nur den Weg nach vorne, zu welchem Preis auch immer.

Unsere Gastgeber ganz im Süden, die ihren Lebensunterhalt mit Fischzucht mitten im Wasser, einem einst angelegten System aus Dämmen, Teichen und Kanälen verdienen, fragte ich einmal, wie sie die Klimaveränderungen feststellen. Trotz Dolmetscher schien man meine Frage nicht zu verstehen. Vietnam ist im Aufbruch. Man versteht sich als Gesellschaft am Anfang einer „glorreichen“ Zeit. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr sich die Menschen in der Propaganda ihrer kommunistischen Regierung verfangen haben. Es gibt nur den Weg nach vorne, zu welchem Preis auch immer.

Kaum angekommen, giesst sich der alte Mann von seinem bitteren Tee ein. Hinter dem Haus ein Hühnerstall und in der Verlängerung des Wohnhauses ein länglicher Verschlag aus Holz und Palmenblättern mit weiteren Schlafräumen, Vorratskammer und der immer gleichen Küche. Ein Gasherd auf einem Tisch, die eigentlichen Arbeiten aber passieren auf dem Boden. Ein tönerner Kübelgrill neben der Gastgeberin, die mit Stäbchen das Fleisch wendet und gleichzeitig Gemüse rüstet. Kaum angekommen machen sich alle Frauen an die Zubereitung des Essens.

Kaum angekommen, giesst sich der alte Mann von seinem bitteren Tee ein. Hinter dem Haus ein Hühnerstall und in der Verlängerung des Wohnhauses ein länglicher Verschlag aus Holz und Palmenblättern mit weiteren Schlafräumen, Vorratskammer und der immer gleichen Küche. Ein Gasherd auf einem Tisch, die eigentlichen Arbeiten aber passieren auf dem Boden. Ein tönerner Kübelgrill neben der Gastgeberin, die mit Stäbchen das Fleisch wendet und gleichzeitig Gemüse rüstet. Kaum angekommen machen sich alle Frauen an die Zubereitung des Essens.  Die Männer kümmern sich ums Bier, frischen Tee und wichtige Gespräche, bei denen der alte Herr der Hauses an seiner „Damenzigarette“ nippelt.

Die Männer kümmern sich ums Bier, frischen Tee und wichtige Gespräche, bei denen der alte Herr der Hauses an seiner „Damenzigarette“ nippelt. Ich bin während der ganzen Reise hin und hergerissen, fasziniert und schockiert, begeistert und geprügelt. Am schlimmsten ist der untypische Schweizer, der sich auch ungefragt immer wieder meldet, der Selbstverständlichkeiten markiert, die hier nicht gelten. Vietnam mahnt mich, die Klappe zu halten. Was weiss ich schon!

Ich bin während der ganzen Reise hin und hergerissen, fasziniert und schockiert, begeistert und geprügelt. Am schlimmsten ist der untypische Schweizer, der sich auch ungefragt immer wieder meldet, der Selbstverständlichkeiten markiert, die hier nicht gelten. Vietnam mahnt mich, die Klappe zu halten. Was weiss ich schon!

Die Schwester unserer Gastgeberin ist hier im Süden Besitzerin einer Fisch-, Krabben- und Crevettenzucht und lud uns für zwei Tage zu sich ein. Kaum da, schaue ich zu, wie Jungfische aussortiert und für den Transport verpackt werden. Später lädt man mich ein, mit einem kleinen, schmalen Ruderboot die ausgelegten Krabbenfangkörbe mit Fischköder anzufahren. Kleine Sagexbojen markieren die Körbe. Die Ausbeute ist klein, das interpretiere ich aus den vietnamesischen Kommentaren meiner Begleitung. Kleine Tiere wirft er zurück ins Wasser, genauso die Weibchen. Allen grossen Männchen geht es wörtlich an den Kragen. Er bindet die Scheren, vor denen sich auch der Profi in Acht nimmt. Später sehe ich zu, wie er gefangene Krabben von gestern in die kochende Suppe wirft. Drei Sekunden dauert der Todeskampf. Eine Stunde später lange ich am Tisch trotzdem zu und knacke die orange-rot gewordenen Panzer. Wahrscheinlich war der Bootstripp auch mehr für mich als aus wirtschaftlichen Gründen.

Die Schwester unserer Gastgeberin ist hier im Süden Besitzerin einer Fisch-, Krabben- und Crevettenzucht und lud uns für zwei Tage zu sich ein. Kaum da, schaue ich zu, wie Jungfische aussortiert und für den Transport verpackt werden. Später lädt man mich ein, mit einem kleinen, schmalen Ruderboot die ausgelegten Krabbenfangkörbe mit Fischköder anzufahren. Kleine Sagexbojen markieren die Körbe. Die Ausbeute ist klein, das interpretiere ich aus den vietnamesischen Kommentaren meiner Begleitung. Kleine Tiere wirft er zurück ins Wasser, genauso die Weibchen. Allen grossen Männchen geht es wörtlich an den Kragen. Er bindet die Scheren, vor denen sich auch der Profi in Acht nimmt. Später sehe ich zu, wie er gefangene Krabben von gestern in die kochende Suppe wirft. Drei Sekunden dauert der Todeskampf. Eine Stunde später lange ich am Tisch trotzdem zu und knacke die orange-rot gewordenen Panzer. Wahrscheinlich war der Bootstripp auch mehr für mich als aus wirtschaftlichen Gründen.

Hier wachsen Ananas am Stassenrand, Sternfrüchte gleich neben dem Eingang. Kein Karaokelärm, kein Gehupe, kein Dieselrauch, nur ab und zu das laute Knattern der Boote, deren Motoren wie überdimensionale Stabmixer das Wasser quirlen. Hier sitzen die Menschen zusammen, plaudern, reden und sticheln. Hier lacht man. In den Städten ist es, als ob das Smartphone alles ersetzt, selbst bei den Kindern das Spielzeug

Hier wachsen Ananas am Stassenrand, Sternfrüchte gleich neben dem Eingang. Kein Karaokelärm, kein Gehupe, kein Dieselrauch, nur ab und zu das laute Knattern der Boote, deren Motoren wie überdimensionale Stabmixer das Wasser quirlen. Hier sitzen die Menschen zusammen, plaudern, reden und sticheln. Hier lacht man. In den Städten ist es, als ob das Smartphone alles ersetzt, selbst bei den Kindern das Spielzeug

Die Männer sitzen um einen der runden Tische, rauchen, trinken Tee mit Eis, später dann Bier. Während es am Tisch staatsmännisch zu und her geht, geht in der Küche die Post ab. Man lacht, jauchzt, macht Witze und wenn der Schweizer in der Küche erscheint und mit Gesten seine Bewunderung für das bereits Zubereitete zeigt, kichern die Frauen.

Die Männer sitzen um einen der runden Tische, rauchen, trinken Tee mit Eis, später dann Bier. Während es am Tisch staatsmännisch zu und her geht, geht in der Küche die Post ab. Man lacht, jauchzt, macht Witze und wenn der Schweizer in der Küche erscheint und mit Gesten seine Bewunderung für das bereits Zubereitete zeigt, kichern die Frauen.  Bei den Männern zirkuliert ein Papier. Man erklärt, dies sei die Rede für den Jubilaren, aber der Redner weigere sich, das Geschriebene vorzutragen, weil zu viel „schöngeschrieben“ sei. Man diskutiert und streicht und schlussendlich trägt einer der vielen Brüder der Gastgeberin den Lobpreis vor. Anschliessend Fotoshootings mit dem Gefeierten, der auf seinem Schoss all die Flugpostumschläge mit Geld festhält.

Bei den Männern zirkuliert ein Papier. Man erklärt, dies sei die Rede für den Jubilaren, aber der Redner weigere sich, das Geschriebene vorzutragen, weil zu viel „schöngeschrieben“ sei. Man diskutiert und streicht und schlussendlich trägt einer der vielen Brüder der Gastgeberin den Lobpreis vor. Anschliessend Fotoshootings mit dem Gefeierten, der auf seinem Schoss all die Flugpostumschläge mit Geld festhält. Die Vorbereitungen dauern noch. Ein junger Mann wäscht mit Mineralwasser Pilze vor dem Haus. Wenn die Flaschen leer sind, wirft er sie ins mannshohe Grün gleich nebenan. Ich mache einen kleinen Spaziergang (Vietnamesen machen keine Spaziergänge). Von dem einstigen Paradies ist nicht viel übrig geblieben. Hier steht ein neueres Haus, dort gammelt ein verlassenes vor sich hin. Überall Abfall, viel Plastik und Sagex. Das Wasser in den ehemals angelegten Teichen ist braun. Man sieht keine Vögel, kaum Tiere, nur Hühner. Bauruinen und Strassen ins Nichts.

Die Vorbereitungen dauern noch. Ein junger Mann wäscht mit Mineralwasser Pilze vor dem Haus. Wenn die Flaschen leer sind, wirft er sie ins mannshohe Grün gleich nebenan. Ich mache einen kleinen Spaziergang (Vietnamesen machen keine Spaziergänge). Von dem einstigen Paradies ist nicht viel übrig geblieben. Hier steht ein neueres Haus, dort gammelt ein verlassenes vor sich hin. Überall Abfall, viel Plastik und Sagex. Das Wasser in den ehemals angelegten Teichen ist braun. Man sieht keine Vögel, kaum Tiere, nur Hühner. Bauruinen und Strassen ins Nichts. Vor dem eigentlichen Essen wird der vor vielen Jahren verstorbenen Mutter gedacht. Auf einem kleinen Tisch vor der Vitrine mit ihrem Bild tischt man auf und verbeugt sich mit einem Räucherstäbchen in der Hand mehrfach vor Tisch und Bild, verharrt einen Moment, die Andacht ist spürbar. Es scheint, als wäre sie die eigentliche Jubilarin.

Vor dem eigentlichen Essen wird der vor vielen Jahren verstorbenen Mutter gedacht. Auf einem kleinen Tisch vor der Vitrine mit ihrem Bild tischt man auf und verbeugt sich mit einem Räucherstäbchen in der Hand mehrfach vor Tisch und Bild, verharrt einen Moment, die Andacht ist spürbar. Es scheint, als wäre sie die eigentliche Jubilarin. Man bittet mich zu Tisch. Es gibt einen Gästetisch, zwei Männertische, zwei Frauentische. Wieder bestimmen die Frauen die Feierlaune. Sie johlen und kreischen. Die Männer bitten mich zu sich. Immer und immer wieder wird mit Bier angestossen, als wolle man mich in einen Rausch stossen. Dazwischen ein Selfie mit mir hier, eines dort. Immer wieder zischt die Öffnung einer Bierdose, bis drei davon vor mir stehen, die ich im Unterschied zu den Einheimischen aus Furcht vor unliebsamen Nachwirkungen ohne Eis, direkt aus der Dose lauwarm trinke.

Man bittet mich zu Tisch. Es gibt einen Gästetisch, zwei Männertische, zwei Frauentische. Wieder bestimmen die Frauen die Feierlaune. Sie johlen und kreischen. Die Männer bitten mich zu sich. Immer und immer wieder wird mit Bier angestossen, als wolle man mich in einen Rausch stossen. Dazwischen ein Selfie mit mir hier, eines dort. Immer wieder zischt die Öffnung einer Bierdose, bis drei davon vor mir stehen, die ich im Unterschied zu den Einheimischen aus Furcht vor unliebsamen Nachwirkungen ohne Eis, direkt aus der Dose lauwarm trinke. Was dann auf dem Programm steht, ist für meine Ohren ziemlich unverträglich. Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus akustischen. So wie es die Vietnamesen grell und bunt lieben, so lieben sie es laut und emotional. Karaoke. Was ursprünglich aus Japan kam, ist hier fester Bestandteil einer Feier geworden. Im Vorraum des Hauses steht ein riesiger Lautsprecher mit einem Bildschirm, den man mit Draht an die Wand gehängt hat. Die Songs der Neuzeit sind triefend und die Gesten der Interpreten auf dem Bildschirm theatralisch. Die Lieder aus der vietnamesischen Tradition für meine Ohren fremd, manchmal schräg, aber viel einfacher, meist nur Gesang mit Saiteninstrumenten. Was mir Mühe macht, ist die Lautstärke. Nicht erst hier am Fest beim Karaoke. Auch in Restaurants ist es laut, in Hotellobbies, auf Booten (wobei es dort der Motor ist, der jedes Gespräch unmöglich macht). Eine der Verwandten singt sicher und mit Esprit, lässt sich auch nicht zweimal bitten, wenn man ihr eines der Mikrofone hinhält.

Was dann auf dem Programm steht, ist für meine Ohren ziemlich unverträglich. Nicht aus ästhetischen Gründen, sondern aus akustischen. So wie es die Vietnamesen grell und bunt lieben, so lieben sie es laut und emotional. Karaoke. Was ursprünglich aus Japan kam, ist hier fester Bestandteil einer Feier geworden. Im Vorraum des Hauses steht ein riesiger Lautsprecher mit einem Bildschirm, den man mit Draht an die Wand gehängt hat. Die Songs der Neuzeit sind triefend und die Gesten der Interpreten auf dem Bildschirm theatralisch. Die Lieder aus der vietnamesischen Tradition für meine Ohren fremd, manchmal schräg, aber viel einfacher, meist nur Gesang mit Saiteninstrumenten. Was mir Mühe macht, ist die Lautstärke. Nicht erst hier am Fest beim Karaoke. Auch in Restaurants ist es laut, in Hotellobbies, auf Booten (wobei es dort der Motor ist, der jedes Gespräch unmöglich macht). Eine der Verwandten singt sicher und mit Esprit, lässt sich auch nicht zweimal bitten, wenn man ihr eines der Mikrofone hinhält.

Mit in der Runde ist der über neunzigjährige Vater. Ein schmaler Mann ohne Zähne, mit wachem Blick und unstillbarem Bedürfnis, sich seinen fremden Gästen mitzuteilen. Natürlich vietnamesisch! Der Sohn der Gastgeberin übersetzt. Manchmal fordert er uns einfach auf, Sätze oder Satzfetzen zu wiederholen: „Leidenschaft, Gesellschaft“, „An der Gesellschaft teilhaben“, „Zwei Menschen sprechen“… Er war früher Soldat, später Beamter. Auf der Vitrine mit grossem Bildschirm steht ein retuschiertes Foto seiner verstorbenen Frau mit drei elektrischen Räucherstäbchen davor. Darüber huschen Gekos über die Wand und fressen von den kleinen Insekten, die durch das Licht angezogen werden. Tiere, die wie bei Stubenfliegen. Auf dem kleinen Tisch vor dem alten Mann giesst dieser immer wieder kalten Tee ein, bietet uns welchen an, bitter und gesund!

Mit in der Runde ist der über neunzigjährige Vater. Ein schmaler Mann ohne Zähne, mit wachem Blick und unstillbarem Bedürfnis, sich seinen fremden Gästen mitzuteilen. Natürlich vietnamesisch! Der Sohn der Gastgeberin übersetzt. Manchmal fordert er uns einfach auf, Sätze oder Satzfetzen zu wiederholen: „Leidenschaft, Gesellschaft“, „An der Gesellschaft teilhaben“, „Zwei Menschen sprechen“… Er war früher Soldat, später Beamter. Auf der Vitrine mit grossem Bildschirm steht ein retuschiertes Foto seiner verstorbenen Frau mit drei elektrischen Räucherstäbchen davor. Darüber huschen Gekos über die Wand und fressen von den kleinen Insekten, die durch das Licht angezogen werden. Tiere, die wie bei Stubenfliegen. Auf dem kleinen Tisch vor dem alten Mann giesst dieser immer wieder kalten Tee ein, bietet uns welchen an, bitter und gesund!

Etwas später fahre ich mit meinem vietnamesischen Begleiter durch die Stadt, mit einem viel zu kleinen Helm (Dickschädel wie der meinige!) und einem Regenponcho im Rucksack. Zum ersten Mal in diesem Jahrtausend fahre ich Sozius auf einem Motorrad. Und schon gar nicht auf vietnamesischen Strassen vom Haus am Stadtrand von Ca Mao ins Zentrum. Wir wollen „shoppen“! Speziell genug, dass in den Strassen Markenprodukte verkauft werden, die sich die meisten VietnamesInnen niemals leisten können, neben Geschäften, in denen Kunstfaserkleider für Spottpreise auf KonsumentInnen warten. Ein Arbeiter soll nicht viel mehr als 200 Franken verdienen, eine Ärztin 1000. Als wir dann doch noch ein Geschäft betreten, in dem Süssigkeiten verkauft werden, verbeugt sich Verkäufer und Kassenfrau gleich mehrfach. Ist hier der Kunde noch König? Hier in diesem Geschäft schon, sonst aber eher als potenter Fremdling mit eigenartigen Gewohnheiten und permanent suchendem Blick.

Etwas später fahre ich mit meinem vietnamesischen Begleiter durch die Stadt, mit einem viel zu kleinen Helm (Dickschädel wie der meinige!) und einem Regenponcho im Rucksack. Zum ersten Mal in diesem Jahrtausend fahre ich Sozius auf einem Motorrad. Und schon gar nicht auf vietnamesischen Strassen vom Haus am Stadtrand von Ca Mao ins Zentrum. Wir wollen „shoppen“! Speziell genug, dass in den Strassen Markenprodukte verkauft werden, die sich die meisten VietnamesInnen niemals leisten können, neben Geschäften, in denen Kunstfaserkleider für Spottpreise auf KonsumentInnen warten. Ein Arbeiter soll nicht viel mehr als 200 Franken verdienen, eine Ärztin 1000. Als wir dann doch noch ein Geschäft betreten, in dem Süssigkeiten verkauft werden, verbeugt sich Verkäufer und Kassenfrau gleich mehrfach. Ist hier der Kunde noch König? Hier in diesem Geschäft schon, sonst aber eher als potenter Fremdling mit eigenartigen Gewohnheiten und permanent suchendem Blick.

Die Hitze bietet kaum eine Pause, auch in der Nacht nicht. Selbst ein Wind ist nicht auffrischend, höchstens ein Regenguss, von denen es im Süden reichlich gibt. Einheimische wohnen deshalb nicht in geschlossenen Räumen. Als einer der vietnamesischen Führer uns zu seiner Familie einlud, empfing man uns freundlich und grosszügig und liess uns auch einen Blick in Haus werfen. Alles ist offen und im Gegensatz zur Umgebung so sauber wie nur irgend möglich. Das Wohnzimmer jener Familie soll repräsentieren, die Erfolge einer ganzen Sippe zeigen.

Die Hitze bietet kaum eine Pause, auch in der Nacht nicht. Selbst ein Wind ist nicht auffrischend, höchstens ein Regenguss, von denen es im Süden reichlich gibt. Einheimische wohnen deshalb nicht in geschlossenen Räumen. Als einer der vietnamesischen Führer uns zu seiner Familie einlud, empfing man uns freundlich und grosszügig und liess uns auch einen Blick in Haus werfen. Alles ist offen und im Gegensatz zur Umgebung so sauber wie nur irgend möglich. Das Wohnzimmer jener Familie soll repräsentieren, die Erfolge einer ganzen Sippe zeigen.  Die älteren Leute kommunizieren meist nur durch scheue Blicke. Dafür sind die Gesichter der Kinder umso freundlicher. Und weil sie einige Brocken Englisch sprechen, sind die beiden immer wiederkehrenden Fragen jene nach der Herkunft und nach dem Namen. Kinder winken und lächeln einem zu, selbst mir, von dem man sagt, ich hätte einen ernsten, fast grimmigen Blick.

Die älteren Leute kommunizieren meist nur durch scheue Blicke. Dafür sind die Gesichter der Kinder umso freundlicher. Und weil sie einige Brocken Englisch sprechen, sind die beiden immer wiederkehrenden Fragen jene nach der Herkunft und nach dem Namen. Kinder winken und lächeln einem zu, selbst mir, von dem man sagt, ich hätte einen ernsten, fast grimmigen Blick. Hotels gibt es, zumindest dort, wo ich mich meistens aufhalte, wie Sand am Meer. Meist in die Jahre gekommen, viel Schein, mit ein paar Zimmern übereinander an der Front zur Strasse. Nur jene Zimmer haben Fenster, die sich wohl öffnen lassen aber ganz offensichtlich nicht dafür gedacht sind. Die meisten anderen Zimmer sind fensterlos, mit mehr oder weniger lauten und schimmligen Klimaanlagen. In einem unserer Hotelzimmer versuchten wir eine Nacht ohne Klimaanlage. Zumindest für mich war es ein erfolgloser Versuch. Lieber ein bisschen Schlaf mit einem Duett an Gebrumm von Kühlschrank und Klimaanlage, als stickig feuchtwarme Luft und das Gefühl wegzuschmelzen. Aber ein Hotelzimmer ohne Fenster mit bescheidenen Ausmassen vermittelt schnell ein klaustrophobisches Gefühl. Wenn man aber durch die Strassen fährt, verraten Blicke nach rechts und links, dass die meisten Einheimischen in solchen Höhlen leben und Klimaanlagen Normalausstattung sind, die sich nicht zur Unterschicht zählen müssen. Unvorstellbar, was Klimaerwärmung und Klimaveränderungen in diesen Breitengraden anrichten werden.

Hotels gibt es, zumindest dort, wo ich mich meistens aufhalte, wie Sand am Meer. Meist in die Jahre gekommen, viel Schein, mit ein paar Zimmern übereinander an der Front zur Strasse. Nur jene Zimmer haben Fenster, die sich wohl öffnen lassen aber ganz offensichtlich nicht dafür gedacht sind. Die meisten anderen Zimmer sind fensterlos, mit mehr oder weniger lauten und schimmligen Klimaanlagen. In einem unserer Hotelzimmer versuchten wir eine Nacht ohne Klimaanlage. Zumindest für mich war es ein erfolgloser Versuch. Lieber ein bisschen Schlaf mit einem Duett an Gebrumm von Kühlschrank und Klimaanlage, als stickig feuchtwarme Luft und das Gefühl wegzuschmelzen. Aber ein Hotelzimmer ohne Fenster mit bescheidenen Ausmassen vermittelt schnell ein klaustrophobisches Gefühl. Wenn man aber durch die Strassen fährt, verraten Blicke nach rechts und links, dass die meisten Einheimischen in solchen Höhlen leben und Klimaanlagen Normalausstattung sind, die sich nicht zur Unterschicht zählen müssen. Unvorstellbar, was Klimaerwärmung und Klimaveränderungen in diesen Breitengraden anrichten werden. Infolgedessen brauchte es einige Zeit, bis sich mein Schlaf an die klimatischen Bedingungen anpasste, ebenso wie mein Magendarmtrakt, meine Lust morgens auf einen Kaffee mit Schäumchen, ein Glas Wein am Abend, kross gebackenes Brot und vieles andere. Und wenn einem dann bewusst wird, dass die meisten Einheimischen auf dem Boden oder in einer Hängematte schlafen, ist meine Anpassung an örtliche Gegebenheiten minim.

Infolgedessen brauchte es einige Zeit, bis sich mein Schlaf an die klimatischen Bedingungen anpasste, ebenso wie mein Magendarmtrakt, meine Lust morgens auf einen Kaffee mit Schäumchen, ein Glas Wein am Abend, kross gebackenes Brot und vieles andere. Und wenn einem dann bewusst wird, dass die meisten Einheimischen auf dem Boden oder in einer Hängematte schlafen, ist meine Anpassung an örtliche Gegebenheiten minim. In einem der Hotels in der Stadt Cá Mao, nicht weit vom Mekong, das Personal äusserst freundlich und hilfsbreit, wenn auch dem Endlichen noch weniger mächtig als ich selbst, nahm ich, wie oft in Hotels sonst die Treppe und nicht den Lift, wollte mir in den Morgenstunden, weil ich das Gefühl hatte, keinen Schlaf mehr zu finden, die Füsse in den Strassen vor dem Hotel vertreten. Aber weil die Besitzerfamilie in der untersten Etage hinter der Rezeption wohnt, führte der Weg direkt durch die Küche der Familie, wo eine junge Frau in Hoteluniform unter einer leichten Decke in einer Hängematte schlief. Auch in der Rezeption, wo die Rollläden noch geschlossen waren und mir bewusst wurde, dass ich mit meiner Absicht wohl noch warten musste, schlief ein junger Mann mit der selben Uniform auf der einen grossen Ledercouch, die den Gästen sonst zum Warten diente. Noch so ein kleiner Hieb in Richtung Selbstverständnis.

In einem der Hotels in der Stadt Cá Mao, nicht weit vom Mekong, das Personal äusserst freundlich und hilfsbreit, wenn auch dem Endlichen noch weniger mächtig als ich selbst, nahm ich, wie oft in Hotels sonst die Treppe und nicht den Lift, wollte mir in den Morgenstunden, weil ich das Gefühl hatte, keinen Schlaf mehr zu finden, die Füsse in den Strassen vor dem Hotel vertreten. Aber weil die Besitzerfamilie in der untersten Etage hinter der Rezeption wohnt, führte der Weg direkt durch die Küche der Familie, wo eine junge Frau in Hoteluniform unter einer leichten Decke in einer Hängematte schlief. Auch in der Rezeption, wo die Rollläden noch geschlossen waren und mir bewusst wurde, dass ich mit meiner Absicht wohl noch warten musste, schlief ein junger Mann mit der selben Uniform auf der einen grossen Ledercouch, die den Gästen sonst zum Warten diente. Noch so ein kleiner Hieb in Richtung Selbstverständnis.

Bananen kaufte ich für eine Begleitung, die im Hotel blieb, weil sie sich wegen einer hygienischen Abhängigkeit nicht allzu weit weg von einer Toilette mit Papier traute. Glücklicherweise zeigt sich meine Verdauung gnädig, aber vielleicht auch nur weil ich mich knechtisch an jede Warnung erinnere.

Bananen kaufte ich für eine Begleitung, die im Hotel blieb, weil sie sich wegen einer hygienischen Abhängigkeit nicht allzu weit weg von einer Toilette mit Papier traute. Glücklicherweise zeigt sich meine Verdauung gnädig, aber vielleicht auch nur weil ich mich knechtisch an jede Warnung erinnere. Abends gehen wir zum Mekong, einem der längsten Ströme der Erde. Unser vietnamesischer Führer will uns auf eine Flussfahrt mit Essen einladen. Was in der anbrechenden Nacht romantisch klingt, ist in helvetischer Wahrnehmung nur schwer einzuordnen. Dreigeschossige Schiffe, früher wohl einmal Passagierschiffe für Flussreisen, sind heute Amüsierschiffe, die in drei Schichten Touristen füttern und bespassen; ohrenbetäubende Livemusik, Zaubervorführungen, die Tische überbordend voll und vorwiegend asiatische Touristen, die mit der Lautstärke der Musik konkurrieren.

Abends gehen wir zum Mekong, einem der längsten Ströme der Erde. Unser vietnamesischer Führer will uns auf eine Flussfahrt mit Essen einladen. Was in der anbrechenden Nacht romantisch klingt, ist in helvetischer Wahrnehmung nur schwer einzuordnen. Dreigeschossige Schiffe, früher wohl einmal Passagierschiffe für Flussreisen, sind heute Amüsierschiffe, die in drei Schichten Touristen füttern und bespassen; ohrenbetäubende Livemusik, Zaubervorführungen, die Tische überbordend voll und vorwiegend asiatische Touristen, die mit der Lautstärke der Musik konkurrieren. Am nächsten Morgen fahren wir noch vor Sonnenaufgang mit einem Boot zum Flussmarkt ein paar Kilometer flussaufwärts. Es muss unzählige solcher Flussmärkte geben. Hier in Can Tho einen für Früchte. Aber was von unzähligen Besucherbooten mit knatternden Motoren und schwarzen Dieselwolken angefahren wird, ist nur noch ein Überbleibsel dessen, was der Markt vor Jahren einmal war. Heute ist es mehr ein Markt für Touristen. Kleine Boote, immer der Mann am Aussenbordmotor und die Frau mit Enterhaken, bieten alles an, was sich zu verkaufen verspricht. Vom Pepsi über die Frühstückssuppe bis zur Mango in Scheiben geschnitten. Oder noch kleinere Boote mit Losverkäufern.

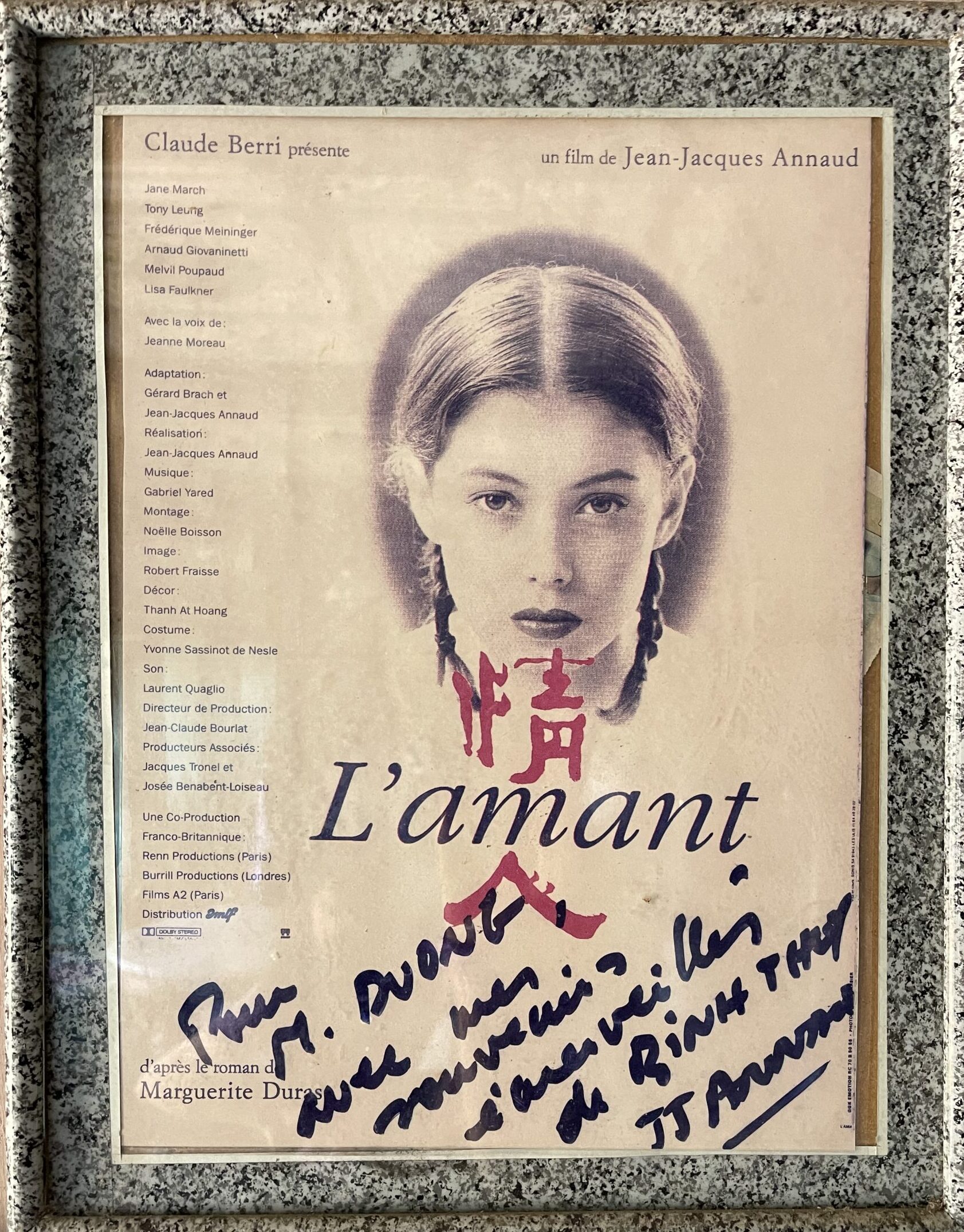

Am nächsten Morgen fahren wir noch vor Sonnenaufgang mit einem Boot zum Flussmarkt ein paar Kilometer flussaufwärts. Es muss unzählige solcher Flussmärkte geben. Hier in Can Tho einen für Früchte. Aber was von unzähligen Besucherbooten mit knatternden Motoren und schwarzen Dieselwolken angefahren wird, ist nur noch ein Überbleibsel dessen, was der Markt vor Jahren einmal war. Heute ist es mehr ein Markt für Touristen. Kleine Boote, immer der Mann am Aussenbordmotor und die Frau mit Enterhaken, bieten alles an, was sich zu verkaufen verspricht. Vom Pepsi über die Frühstückssuppe bis zur Mango in Scheiben geschnitten. Oder noch kleinere Boote mit Losverkäufern. Wer Filme sieht, die im vergangenen Vietnam spielen (Ich war an einem der Schauplätze der Literaturverfilmung von „L‘Amant“ von Marguerite Duras, deren heissblütige Liebesgeschichte in den 30ern spielt), muss wie überall auf der Welt feststellen, dass jene Bilder, die wir mit uns herumtragen, im Müll der Zeit ertrunken sind. In der Schweiz leben wir auf einer Insel, unter einer Glocke. Kein Wunder, dass der Schweizer sich nicht traut. Er ist verängstigt, geschockt und vom Fremden fasziniert.

Wer Filme sieht, die im vergangenen Vietnam spielen (Ich war an einem der Schauplätze der Literaturverfilmung von „L‘Amant“ von Marguerite Duras, deren heissblütige Liebesgeschichte in den 30ern spielt), muss wie überall auf der Welt feststellen, dass jene Bilder, die wir mit uns herumtragen, im Müll der Zeit ertrunken sind. In der Schweiz leben wir auf einer Insel, unter einer Glocke. Kein Wunder, dass der Schweizer sich nicht traut. Er ist verängstigt, geschockt und vom Fremden fasziniert.

So besuchte ich im Hinterland der ehemaligen Hauptstadt Huế ein von etwas mehr als einem Duzend buddhistischer Mönche gehegtes und gepflegtes Kloster, das nur über Schotterstrassen, Fusswege und eine kurze Überfahrt mit einer kleinen, lottrigen Fähre zu erreichen ist. Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã strahlt stolze Ruhe aus, jeder Winkel eine Aufforderung zum Verweilen. Es gibt diese Orte, aber Vietnam scheint alles daran zu setzen, möglichst schnell zum touristischen Hotspot zu werden.

So besuchte ich im Hinterland der ehemaligen Hauptstadt Huế ein von etwas mehr als einem Duzend buddhistischer Mönche gehegtes und gepflegtes Kloster, das nur über Schotterstrassen, Fusswege und eine kurze Überfahrt mit einer kleinen, lottrigen Fähre zu erreichen ist. Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã strahlt stolze Ruhe aus, jeder Winkel eine Aufforderung zum Verweilen. Es gibt diese Orte, aber Vietnam scheint alles daran zu setzen, möglichst schnell zum touristischen Hotspot zu werden. Im Hinterland der aus dem Boden gestampften Millionenstadt Đà Nẵng führt eine Strasse auf den «Berg des Grauens»! Sunworld nennt sich dieses Unding auf den Resten eines französischen Ferienressorts der ehemaligen Besatzer erbaut, hoch oben auf einem Berg. Ein vietnamesisches Disneyland mitten im Urwald. Ein Stück wummerndes Sodom und Gomorrah auf dem ein weisser Buddha wegschauen muss, mit Schweizer Equipment ausgerüstet, seien es Rolltreppen oder Gondelbahnen. Unser vietnamesischer Führer war ganz offensichtlich überzeugt, diese Errungenschaft perfekter Unterhaltung dem Schweizer als vietnamesisches Leuchtfeuer des Fortschritts anpreisen zu müssen, dem Besucher, der von sich selbst nicht denken soll, er wäre der einzige, der an einem Ort lebt, der die Brust schwellen lässt.

Im Hinterland der aus dem Boden gestampften Millionenstadt Đà Nẵng führt eine Strasse auf den «Berg des Grauens»! Sunworld nennt sich dieses Unding auf den Resten eines französischen Ferienressorts der ehemaligen Besatzer erbaut, hoch oben auf einem Berg. Ein vietnamesisches Disneyland mitten im Urwald. Ein Stück wummerndes Sodom und Gomorrah auf dem ein weisser Buddha wegschauen muss, mit Schweizer Equipment ausgerüstet, seien es Rolltreppen oder Gondelbahnen. Unser vietnamesischer Führer war ganz offensichtlich überzeugt, diese Errungenschaft perfekter Unterhaltung dem Schweizer als vietnamesisches Leuchtfeuer des Fortschritts anpreisen zu müssen, dem Besucher, der von sich selbst nicht denken soll, er wäre der einzige, der an einem Ort lebt, der die Brust schwellen lässt. Vietnam tut alles, um nicht als Opfer der Geschichte gesehen zu werden. Man will Selbstbewusstsein demonstrieren, Aufbruch und gleichzeitig den Unterschied zum Nachbarn Thailand behaupten. Man sei offen und tolerant und der Buddhismus, Staatsreligion in Thailand, hier Überzeugung, erklärte der örtliche Begleiter. Religion ist allgegenwärtig und im Gegensatz zu den christlichen Religionen in der Schweiz nicht bloss Kulisse und Erinnerung an eine jahrhundertelange Tradition. Überall kräuseln die Kringel von Räucherstäbchen. Selbst einheimische Touristen verneigen sich und verharren einen Moment. Besuche in Tempeln und Pagoden aller Art sind nicht nur Besuche in architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern Vergnügen und Gebet in einem, auch wenn die inszenierten Felsen aus Sagex sind. Vielleicht ist die Religion genauso wie die Geschichte vor den Wirren der Kriege im zwanzigsten Jahrhundert ein Teil einer Selbstbehauptung.

Vietnam tut alles, um nicht als Opfer der Geschichte gesehen zu werden. Man will Selbstbewusstsein demonstrieren, Aufbruch und gleichzeitig den Unterschied zum Nachbarn Thailand behaupten. Man sei offen und tolerant und der Buddhismus, Staatsreligion in Thailand, hier Überzeugung, erklärte der örtliche Begleiter. Religion ist allgegenwärtig und im Gegensatz zu den christlichen Religionen in der Schweiz nicht bloss Kulisse und Erinnerung an eine jahrhundertelange Tradition. Überall kräuseln die Kringel von Räucherstäbchen. Selbst einheimische Touristen verneigen sich und verharren einen Moment. Besuche in Tempeln und Pagoden aller Art sind nicht nur Besuche in architektonischen Sehenswürdigkeiten, sondern Vergnügen und Gebet in einem, auch wenn die inszenierten Felsen aus Sagex sind. Vielleicht ist die Religion genauso wie die Geschichte vor den Wirren der Kriege im zwanzigsten Jahrhundert ein Teil einer Selbstbehauptung. Wie sich in grossen Städten Vietnams die nahe Zukunft nur schon verkehrstechnisch auswirken wird, ist mir rätselhaft, genauso wie die überstürzte Ausrichtung auf eine touristisch gewinnbringende Zukunft. Saigon erstickt im Verkehr, Huế buhlt um die Gunst solventer Besucher und in Đà Nẵng ragen riesige Bauleichen direkt am Strand gen Himmel.

Wie sich in grossen Städten Vietnams die nahe Zukunft nur schon verkehrstechnisch auswirken wird, ist mir rätselhaft, genauso wie die überstürzte Ausrichtung auf eine touristisch gewinnbringende Zukunft. Saigon erstickt im Verkehr, Huế buhlt um die Gunst solventer Besucher und in Đà Nẵng ragen riesige Bauleichen direkt am Strand gen Himmel.