Die ganze Erde schien zu duften und still zu liegen wie ein schlafendes Mädchen. Das grosse dunkle Rund des nächtlichen Himmels breitete sich über alle Augen aus, über die Berge und die Lichter. Der See hatte etwas Raumloses bekommen und der Himmel etwas den See Umspannendes, Einschliessendes und Überwölbendes.

Lieber Bär

Ich weiss, Du liest „Geschwister Tanner“ von Robert Walser. Keine Ahnung, ob zum ersten oder zum wiederholten Mal.

Robert Walser zählt heute zu den wichtigsten, deutschsprachigen Autoren der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, obwohl es schon zu Lebzeiten in absolute Vergessenheit geriet und nur Dank der Anstrengungen des Publizisten Carl Seelig zurück ins Bewusstsein der Öffentlichkeit geriet. Ein grosses Glück, denn selbst Franz Kafka schätzte den stillen Dichter.

Heute ist Robert Walser ein Stück Schweizer Kulturgut. Seit 1973 kümmert sich das Robert-Walser-Zentrum um den Nachlass, die Forschung, Ausstellungen und Editionen zum Werk des Dichters. Kaum zu glauben, dass er in seinen letzten Jahren entmündigt und fast ohne jegliche Kontakte sein Leben in einer Nervenheilanstalt fristete. Selbst Carl Seelig musste sich das Vertrauen des Stillgewordenen verdienen.

Das langsame Verschwinden Robert Walsers begann schon lange vor seinem Tod am Weihnachtstag 1956. Nach seiner letzten Veröffentlichung in Buchform («Die Rose») 1925 schreibt Robert Walser nur noch kürzere Prosastücke für Zeitungen und seine mittlerweile berühmt gewordenen Mikrogramme mit Bleistift. Texte, die erst Jahrzehnte nach Walsers Tod von den Publizisten Bernd Echte und Werner Morlang detektivisch entziffert und zum grössten Teil auch veröffentlicht wurden.

Parallel zur Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland, jenem Land, in dem seine Bücher Beachtung und eine kleine, aber nicht unbedeutende Leserschaft fanden, verschlechterte sich der psychische Zustand Robert Walsers. Irgendwann so sehr, dass sich seine Schwester Lisa, zu der Robert grosses Vertrauen hatte, gezwungen sah, ihren Bruder zum Psychiater zu bringen. 1929 tritt Walser in die Klinik Waldau unweit von Bern ein. Diagnose Schizophrenie. Und nachdem man ihn vier Jahre später gegen seinen Willen in die Heil- und Pflegeanstalt Herisau verlegte, gab es sein Schreiben vollständig auf, kapselte sich mehr und mehr ein. Ein Rückzug, der schon mit der geringen Resonanz seiner Bucher zwei Jahrzehnte zuvor begonnen hatte.

Warum Robert Walser lesen? Weil die Stimme, der Walser-Kosmos ganz eigen ist. Weil sich Robert Walser Zeit seines Lebens nie vereinnahmen liess. Weil Robert Walsers Stimme etwas Rebellisches hatte, ohne aufbegehren zu wollen. Weil er sich ganz gegen das stemmte, wonach heute eine ganze Generation lechzt; Aufmerksamkeit, Scheinwerferlicht. Weil Robert Walsers Stimme trotz seiner Einsamkeit eine nach Aussen gewandte, eine naturnahe, elementare, äusserst sinnliche war und man auch heute bei der Lektüre von der Musikalität und Intensität der Sprache ergriffen ist, einem Erzählen, das vollkommen plotabgewandt ist.

Heute ist man sich sicher, dass Robert Walser noch weit mehr geschrieben haben muss, weit über das, was im Nachlass des Dichters verfügbar geblieben ist. Aber weil Robert Walser sehr oft seinen Wohnort wechselte und man bei Hinterlassenschaften des immer schrulliger werdenden Mannes nichts von seiner Bedeutung ahnen konnte, gingen mit Sicherheit etliche Manuskripte verloren. Auch deshalb, weil Robert Walser selbst kein Interesse zu haben schien, sein eigenes Schreiben in irgend einer Weise zu dokumentieren.

Umso bedeutender ist die Tatsache, dass sich sowohl das Robert Walser Zentrum wie der Suhrkamp Verlag darum bemühen, das Werk des Dichters zugänglich und kommentiert zu erhalten.

Nachdem sein erstes Prosawerk «Fritz Kochers Aufsätze» ein grosser wirtschaftlicher Misserfolg war und nur ganz wenige Bücher verkauft wurden schreibt Walser seinen zweiten Roman «Geschwister Tanner» in Berlin in der Obhut seines Bruders Karl in wenigen Monaten, ein Roman, der selbst bei seinem Lektor Christian Morgenstern gemischte Gefühle hervorrief. Wenn ich „Geschwister Tanner“ lese, in die Welt des „Taugenichts“ Simon trete, mit ihm all die Wirrungen und Begegnungen mitmache, die das Leben eines Menschen ausmacht, der sich ganz dem Jetzt zuwendet, der sich nicht um Kariere, Sicherheit und Besitz kümmert, und das derart unbekümmert erzählt, dann wird aus der Lektüre beinahe Meditation.

Nachdem sein erstes Prosawerk «Fritz Kochers Aufsätze» ein grosser wirtschaftlicher Misserfolg war und nur ganz wenige Bücher verkauft wurden schreibt Walser seinen zweiten Roman «Geschwister Tanner» in Berlin in der Obhut seines Bruders Karl in wenigen Monaten, ein Roman, der selbst bei seinem Lektor Christian Morgenstern gemischte Gefühle hervorrief. Wenn ich „Geschwister Tanner“ lese, in die Welt des „Taugenichts“ Simon trete, mit ihm all die Wirrungen und Begegnungen mitmache, die das Leben eines Menschen ausmacht, der sich ganz dem Jetzt zuwendet, der sich nicht um Kariere, Sicherheit und Besitz kümmert, und das derart unbekümmert erzählt, dann wird aus der Lektüre beinahe Meditation.

Ich bin gespannt, was Dir bei der Begegnung mit dem walser’schen Kosmos durch den Kopf geht. Sei freundschaftlich gegrüsst.

Gallus

***

Lieber Gallus

Die «Geschwister Tanner» sind ein Märchen, und sie sind für mich das erstaunlichste Märchen, das je geschrieben wurde, weil es kein anderes gibt, das so nahe an der Realität spielt. Peter Bichsel

Der Walser`sche Kosmos in diesem Buch beglückt, bedrückt, begeistert, berührt, belehrt und bereichert mich auf rätselhafte Weise. Einzigartige Naturschilderungen von unglaublicher Schönheit umhüllen in poetischen Worten geschilderte menschliche Abgründe und Sorgen. Wie Peter Bichsel in meiner Ausgabe anmerkt, ist es ein Märchen sehr nahe an der biografischen Realität, ein Text in einer einzigartigen Sprache, der sich kaum einer Analyse unterziehen lässt. Ich habe das Buch mit Genuss (zum zweiten Mal nach fast zwanzig Jahren) gelesen und finde, es hat eine unfassbare Ausstrahlung.

Es gibt keine echten Dialoge zwischen den Geschwistern, für mich beleuchten ihre Aussagen verschiedene Seiten des Protagonisten Simon (=Robert Walser) aus ihrer Perspektive, geschrieben alle im Walser`schen Stil. Aus Sätzen, die Alltägliches beschreiben, leuchten plötzlich Weisheiten und philosophische Gedanken auf. Was denkt Robert Walser wirklich, was will er uns sagen? Leidet er? Liebt er? Kämpft er? Es bleibt auf wunderbare Weise offen. Mir gefällt dieses Meditative und Mystische sehr, voller Naivität und Unbekümmertheit.

Es lohnt sich, langsam und nicht zu viel auf einmal zu lesen. Wie Werner Hegglin («Menschsein ist schon ein Beruf») mir einmal sagte: «Walser ist konzentriert in homöopathischen Dosen zu geniessen.»

Hier ein paar eindrückliche Mosaiksteinchen aus diesem Buch:

Sie haben mich enttäuscht, machen Sie nur nicht ein so verwundertes Gesicht, es lässt sich nicht ändern, ich trete heute aus ihrem Geschäft wieder aus und bitte Sie, mir meinen Lohn auszubezahlen.

Das Rechnervolk: Sie hatten alle langen Nasen von dem vielen Rechnen und gingen in zersessenen, zerschabten, zerglätteten, zerfalteten und zerknickten Kleidern.

Gott ist das Nachgiebigste, was es im Weltraum gibt. Er besteht auf nichts, will nichts, bedarf nichts.

Ich bin demütig, nicht geknickt, nicht etwa gebrochen, aber voll flammender, bittender, flehender Demut. Ich will mit Demut gut machen, was ich mit Liebe verbrochen habe.

Wie kann ich länger zusehen, dass ich mich zu einem solchen Leben verdamme, das nur Achtung einbringt und nur Achtung von anderen, die einen immer so haben wollen, wie es ihnen am besten passt.

Simon hatte den Sommer noch nie so sehr als Wunder empfunden, wie dieses Jahr, wo er vielfach auf der Strasse arbeitssuchend lebte. Es kam nichts dabei heraus, trotz den Bemühungen, aber es war wenigstens schön.

Wahrlich ein Kosmos von grosser literarischer und menschlicher Qualität. Unfassbar, aber beglückend! Walser lesen entschleunigt und wirkt lange nach.

Das Einfachste von der Welt: Alle mit Freundlichkeit zu behandeln! Sind wir nicht alle zusammen, wir Menschen auf diesem einsamen, verlorenen Planeten, Geschwister?

Mit diesem Satz Robert Walser’s wünsche ich dir und uns allen ein angenehmes friedliches 2025.

Herzlich

Bär

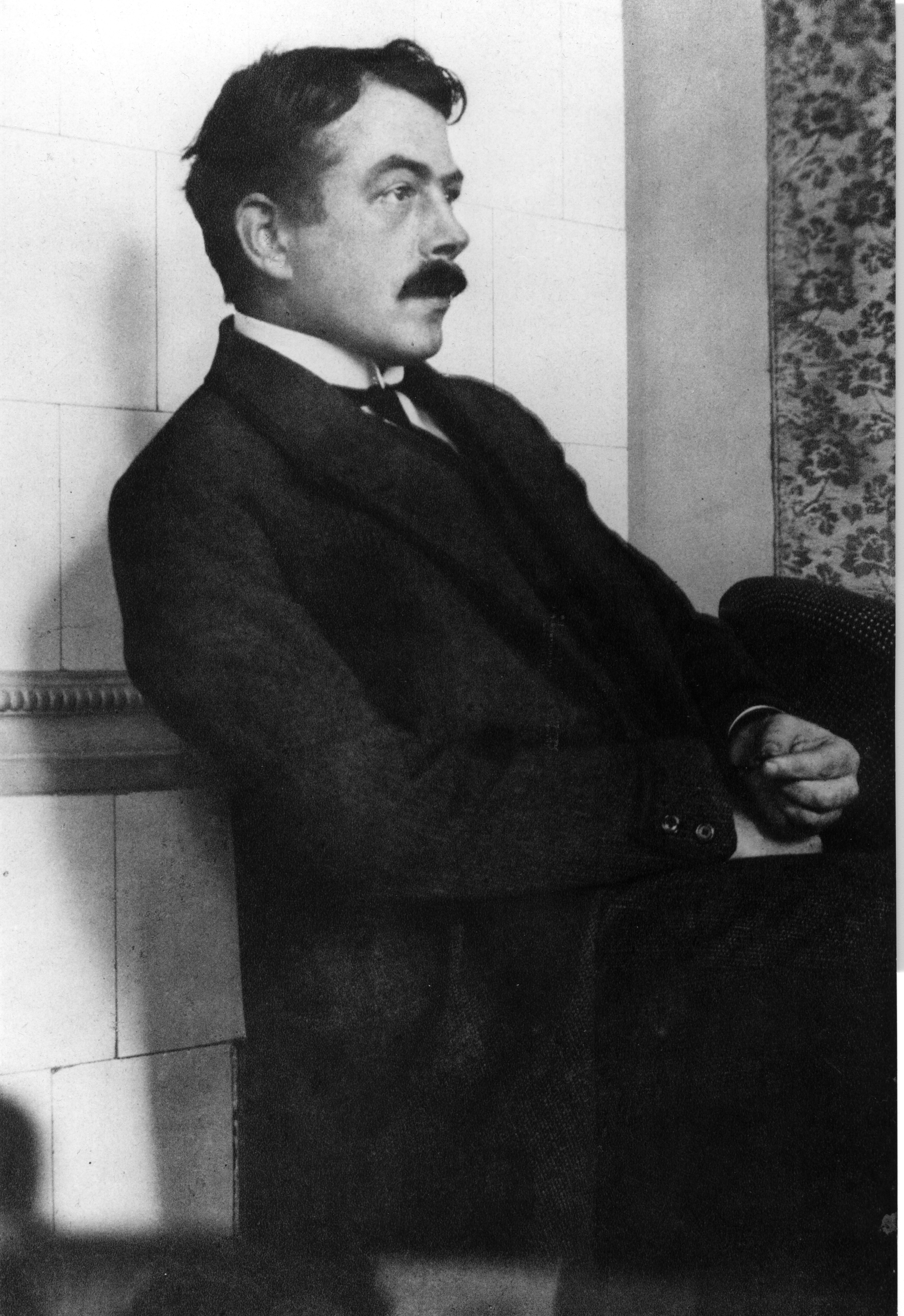

Robert Walser wurde 1878 in Biel, Schweiz, geboren. Nach seiner Schulzeit absolvierte er eine Banklehre und arbeitete als Commis in verschiedenen Banken und Versicherungen in Zürich. Seine ersten Gedichte, die 1898 erschienen, liessen ihn rasch zu einem Geheimtip werden und verschafften ihm den Zugang zu literarischen Kreisen. Nach Erscheinen seines ersten Buches «Fritz Kochers Aufsätze» im Insel-Verlag folgte er 1905 seinem Bruder Karl nach Berlin, der dort als Maler und Bühnenbildner den Durchbruch erzielt hatte. In rascher Folge publizierte Walser nun seine drei Romane «Geschwister Tanner», «Der Gehilfe» und «Jakob von Gunten». Infolge einer psychischen Krise geriet Walser Anfang 1929 gegen seinen Willen in die Psychiatrie, deren Rahmen er nie mehr verlassen konnte. 1933 von der Berner Klinik Waldau nach Herisau verlegt, gab er das Schreiben vollständig auf und lebte dort noch 24 Jahre als vergessener anonymer Patient. Robert Walser starb 1956 auf einem Spaziergang im Schnee.

Perikles Monioudis «Robert Walser», Deutscher Kunstverlag, Rezension

Robert Walser wuchs in der Enge des Kleinbürgertums in Biel auf, als siebtes von acht Kindern. Das Glück meinte es mit der Familie nicht gut; sozialer Abstieg, Sorgen um Sorgen, Depressionen der Geschwister, Selbstmord seines Bruders. Robert Walser wird Kommis (kaufmännischer Angestellter) in einer Bank, träumt von einer Schauspielerkarriere, die ihm versagt bleibt. Er beginnt zu schreiben. Sein erstes Buch erscheint im renommierten Insel Verlag in Berlin. Aber niemand kauft, niemand liest das Buch. Robert Walser verliert sich in der Grossstadt, kehrt zurück in die Enge eines Büros, schreibt weiter.

Robert Walser wuchs in der Enge des Kleinbürgertums in Biel auf, als siebtes von acht Kindern. Das Glück meinte es mit der Familie nicht gut; sozialer Abstieg, Sorgen um Sorgen, Depressionen der Geschwister, Selbstmord seines Bruders. Robert Walser wird Kommis (kaufmännischer Angestellter) in einer Bank, träumt von einer Schauspielerkarriere, die ihm versagt bleibt. Er beginnt zu schreiben. Sein erstes Buch erscheint im renommierten Insel Verlag in Berlin. Aber niemand kauft, niemand liest das Buch. Robert Walser verliert sich in der Grossstadt, kehrt zurück in die Enge eines Büros, schreibt weiter.

Perikles Monioudis, geboren 1966 in Glarus, hat rund zwanzig literarische Bücher veröffenticht, zuletzt die Romane «Frederick» (dtv Hardcover, 2016) und «Land» (dtv, 2017). Er wurde u.a. mit dem Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, dem Preis des Schweizerischen Schriftstellerverbands und zuletzt mit dem Glarner Kulturpreis ausgezeichnet.

Perikles Monioudis, geboren 1966 in Glarus, hat rund zwanzig literarische Bücher veröffenticht, zuletzt die Romane «Frederick» (dtv Hardcover, 2016) und «Land» (dtv, 2017). Er wurde u.a. mit dem Conrad-Ferdinand-Meyer-Preis, dem Preis des Schweizerischen Schriftstellerverbands und zuletzt mit dem Glarner Kulturpreis ausgezeichnet.