Neun Lyrikbände und unzählige Übersetzungen und Herausgeberschaften. Daneben verstreute Vertonungen und Hörspiele und ein immenses Engagement als Literaturvermittler – das im Groben ist das Werk von Hans Thill, der 1954 im badischen Baden-Baden geboren wurde und im benachbarten Bühl aufgewachsen ist. Hans Thill hat in Heidelberg Sprachen, Jura, Germanistik und Geschichte studiert, war dort im Jahr 1978 Mitbegründer des Wunderhorn-Verlags und ist heute neben seiner literarischen Arbeit künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Edenkoben und der jährlichen Übersetzerwerkstatt „Poesie der Nachbarn“.

Neun Lyrikbände und unzählige Übersetzungen und Herausgeberschaften. Daneben verstreute Vertonungen und Hörspiele und ein immenses Engagement als Literaturvermittler – das im Groben ist das Werk von Hans Thill, der 1954 im badischen Baden-Baden geboren wurde und im benachbarten Bühl aufgewachsen ist. Hans Thill hat in Heidelberg Sprachen, Jura, Germanistik und Geschichte studiert, war dort im Jahr 1978 Mitbegründer des Wunderhorn-Verlags und ist heute neben seiner literarischen Arbeit künstlerischer Leiter des Künstlerhauses Edenkoben und der jährlichen Übersetzerwerkstatt „Poesie der Nachbarn“.

In diesem Künstlerhaus Edenkoben in der Pfalz bin ich als Stipendiatin Hans Thill im Jahr 2014 zum ersten Mal persönlich begegnet. Dort ist er der künstlerische Kopf, der konzipiert, kuratiert, moderiert – und Menschen, Kulturen, Sprachen und Institutionen auf versierte, verbindliche, gelassene, man möchte sagen: beglückende Weise zusammenführt. Und dort begegnet man seinem Denken – ein blitzgescheites, kultur-, geschichts-, sprach- und sprechorientiertes Denken, dem bereits eine poetische Kraft innewohnt und das vermutlich gar nicht anders kann, als sich mit dem Dichten zusammen zu tun. Das Ergebnis dieser Fusion ist eine kühn kombinierende, konventionslose, überraschende Lyrik, die mit ihren gescheiten und oft verblüffenden Collagierungen und Kontextzuweisungen Gegebenes, Gedachtes und Erdachtes auf ihre poetische Relevanz, ihre Plausibilität und heil- oder unheilbringende Wirkung hin untersucht.

Weil der untersuchte Gegenstand nicht immer Grund zu Wohlgefallen gibt, stellt Hans Thill in seinen Gedichten die Unlogik oder Logik hinter dem Gegenstand gern heraus oder auf den Kopf. Hier beginnt das Werk eines Spielers, der in heiter-assoziativer, in provozierend fragender und augenzwinkernd in die Irre führender Manier mit allem spielt, das mit ihm in Berührung kommt. Dort lässt er die Zeilen in ihrer Rätselhaftigkeit und in ihrer Schönheit funkeln, manchmal stülpt er ihnen eine Mütze über, manchmal zieht er ihnen den Boden unter den Gänsefüßen weg. Und dann streift der Autor weiter zum nächsten Gedicht, „ein Weiterstolpern“, so Hans Thill über seinen Schreibprozess, „das keine günstigen Winde kennt“ – und also Raum für Abgründe, Bosheiten, aber auch für heilenden Witz und tröstende Leichtigkeit aufmacht.

1985 erschien Hans Thills erster Gedichtband Gelächter Sirenen, der deutlich die Handschrift der Surrealisten trägt, die beiden Weltkriege und ihre Verwundungen klingen nach, werden ad absurdum geführt, ein linker Geist blitzt auf, der aufkommende Bio-Ernährungstrend ist ebenso Thema wie die Not der so genannten Dritten Welt, wie etwa im Gedicht Silvester: „Heute besichtigen die afrikanischen Gäste / eine Müllerzeugungsanlage für bedrohte Völker. / Der Hungerstreik der Kriegerdenkmäler dauert an.“

Das Surreale macht sich hier auf seinen Weg durchs Gesamtwerk des Dichters und auch ein gewisser Till Eulenspiegel ist in diesem Band bereits Teil des Thill‘schen Personals und treibt seinen – manchmal clownesken, manchmal durchaus derben, bitteren – Schabernack. Mit seiner vorgetäuschten Dummheit hat Eulenspiegel die Menschen seiner Zeit demaskiert, seine Rolle in den frühen Gedichten von Hans Thill verweist in diesen Tagen frappierend aufs Heute: „Hochspannungsleitungen sind zwischen die Städte gespannt. / Bürger balancieren mit Hut und Gepäck, / überqueren harte Länder, / wo Eulenspiegel die Gefallenen das Weinen lehrt.“

poetenladen, 2020

Die vorgegebene Naivität; das vermeintlich ahnungslose Fragen; die Rhetorik des Simplen, die auch eine Anti-Rhetorik ist; die Einfachheit von Sprache und Syntax; die archaischen, mythologischen, historischen Themen und Motive, die hier gleichzeitig zeitlos und heutig verortet sind; das Mittelalter und der Barock als immer wiederkehrende Motiv- und Sprachreferenzen; ihr schillernder Clash mit Alltagsthemen und -sprache – mit diesen Mitteln arbeiten die Gedichte von Hans Thill. Diese Einfachheiten und ihre Verquickungen sind aber niemals kokett um die Klugheit des Autors dekoriert, sie sind keine Staffage, sondern wiederum Ausfluss der Thill’schen Spielerei – die nicht mit einstudierten Tricks arbeitet, sondern vielmehr launig, verspielt, dadaistisch, spitzbübisch daherkommt und ganz beiläufig ihre beinah uferlosen kulturellen, sprachlichen, historischen, literarischen Referenzen mit sich führt.

Dass und wie diese die Thill‘sche Lyrik flankieren, kann durchaus als Idee einer bildungsbürgerlichen Poetologie gedeutet werden. Doch ihre Verortung im Gedicht ist es nicht, denn auch ohne ihre kontextuelle Zuordnung sind diese Gedichte les- und goutierbar. Und auch wer ihre Bezüge kennt, ist vor der Feststellung von Vagheiten nicht gefeit, sucht vergeblich nach plausibler Metaphorik, findet Bodenloses und bedenkenlose Berührungen mit dem Banalen. Es ist eine leichtfüßige, manchmal verstörende Rebellion gegen die dichterische Konvention, die die Gedichte von Hans Thill vorlegen. Und sie ist es auch, die ihnen die Treue ihres Verfassers garantiert, der von sich selbst sagt: „Was beim ersten Lesen verstanden wird, interessiert mich nicht.“

Und noch eine weitere Eigenheit des umherstreifenden Witzbolds Eulenspiegel ist bedeutend im literarischen Vorgehen von Hans Thill: die vermeintliche Blödelei nämlich, Redewendungen wörtlich zu nehmen und ihnen innewohnende Irrtümer aufzuspüren. Ein Verfahren, das Thill mit offensichtlichem Vergnügen anwendet und das bei ihm von immensem Sprachwitz begleitet ist, einer generellen Freude am Etymologischen, am Dialektalen, an Wort- und Sprachfehlerfindungen, am Sound und der Phonetik und an der Adaption von literarischen und anderen Fremdtexten (wie etwa im von Urs Engeler 2016 herausgegebenen Bändchen Dunlop, in dem Thill Gedichte von Hölderlin, Trakl, Petrarca und anderen fortschreibt) und das auch seinen aktuellen Gedichtband Der heisere Anarchimedes, erschienen 2020 im Leipziger Verlag Poetenladen, kennzeichnet. Nimmt man die 2014 bei Matthes & Seitz erschienene Kurzprosasammlung Das Buch der Dörfer, die auch als Lyrikband gelesen werden kann, in die Liste auf, ist Der heisere Anarchimedes bereits der neunte Lyriktitel von Hans Thill – und auch er trägt wieder einen programmatischen Titel.

Doch benennt dieser nicht nur das Programm eines einzelnen Bands, sondern das eines gesamten Werks: Der „Anarchimedes“, dieses rebellische Mischwesen, das seit rund vierzig Jahren etablierte Bedeutungssysteme zerlegt, scheint wie sein Autor und Titelgeber bald tonlos und vermittelt rau und dennoch entschieden die ebenso poetischen wie ohnmachtsvollen Gedanken um die Endlichkeit der menschlichen Existenz in einer verkommenen Welt, die hinter den vermeintlich simplen Szenarien dieser Gedichte steht. Im ersten dieses Bands schreibt Thill: „Der Simplon sagt / die Vögel frieren nicht / sie haben Beine, dünn / wie Streichhölzer. / Die Streichhölzer frieren nicht / sie setzen ein Ölfass / in Brand. / Das Ölfass friert nicht / es ist der verstorbene Faun / aus verstorbenen Meeren.“

Greift man zum Hörer und ruft Hans Thill an, stellt man schnell fest, dass auch in seiner Stimme eine gewisse Heiserkeit steckt. Doch wer glaubt, diese Stimme sei die Stimme von einem, der die Sprache bereits abgetragen hat und irgendwann ein weißes Blatt Papier vorlegt, der erkennt seinen Irrtum spätestens, wenn der Dichter erklärt, dass er dichte, „um seine Ungeduld loszuwerden“, wenn also spätestens klar wird, dass wir es hier, bei aller Heiserkeit, mit einem Ruhelosen zu tun haben, einem Ungestümen, einem immer Denkenden, einem immerzu Dichtenden, der um weitere dichterische Ideen, um weitere Rebellionen, Spielereien und Schönheiten so ganz und gar nicht verlegen ist.

Für diese Ideen, Schönheiten und Rebellionen, für diese Ungeduld und ihre Blüten, und auch für diese Heiserkeit, möchten wir dir, lieber Hans Thill, den Basler Lyrikpreis 2021 verleihen – der dir aus, wie man jetzt gern sagt, „pandemischen Gründen“ um ein Jahr verspätet zugeht. Herzlichen Glückwunsch!

Beitragsbild © Dirk Skiba

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen.

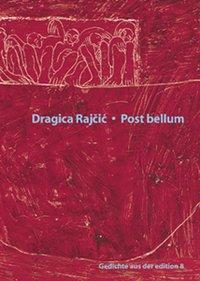

Zum Beispiel die 1973 in Frankfurt geborene und in Zürich wohnende Svenja Herrmann mit ihren Gedichten aus den Büchern «Ausschwärmen» und «Die Ankunft der Bäume». Svenja Herrmann schweift mit ihrem inneren Auge, überzeugt mit starken Bildern, erzählt fast ohne Abstraktion, dafür mit leisen, zarten Verschiebungen im Blick, der Wahrnehmung. Ihre Gedichte sind voller Emotionen, so stark, dass die Dichterin selbst beim Vortagen mit ihnen zu ringen hat. Es sind vielschichtige Bilder, helle und dunkle Gedichte, engagiert und stark, voll vom Schmerz über das Vergehen. Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem.

Zum Beispiel die 1959 in Split geborene Dragica Rajčić, die 1991, nach Ausbruch des Krieges in Ex-Jugoslawien, mit ihren Kindern in die Schweiz flüchtete, aber schon seit 1972 schreibt. Unter anderem Gedichte über einen fast vergessenen Krieg, von dem ich damals auf dem Sofa im Wohnzimmer mithörte, der Dichterin in der Seele ein Trümmerfeld hinterliess. Ein Friedhof von Gefühlen, Geschichten und Gesichtern, die selbst im ausgesprochenen Schmerz nicht schwächer zu werden scheinen. Ihre Gedichte sind voller Sehnsüchte nach Vergangenem und Vergessenem. Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache.

Zum Beispiel Thilo Krause, der, 1977 in Dresden geboren, 2012 den Schweizer Literaturpreis erhielt für sein Debüt «Und das ist alles genug» (poetenladen Verlag). Sein auch in seiner äusseren Form wunderbares Buch «Um Dinge ganz zu lassen» ist ein Gedichtband der Erinnerungen. Erinnerungen an die Kindheit, eine Stadt, an die Frisöse im Erdgeschoss seiner Eltern, an Friedhöfe oder an die Elbe. Geschichten in Gedichten mit vielen Leerstellen, Klangbilder in vollendeter Sprache. Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.

Auf dem schwarzen T-shirt des ukrainischen Dichters und Schriftstellers Serhij Zhadan stand neben der Illustration eines offenen Kopfes «read the best mind of my generation»! Eine Aufforderung! Und wer die Romane und Gedichte von Serhij Zhadan liest, dessen Roman «Die Erfindung des Jazz im Donbass» von der BBC zum Buch des Jahrzehnts erkührt wurde, erahnt, wie viel Zündstoff im Engagement eines Dichters liegen kann. »Schlimm ist es zu sehen, wie Geschichte entsteht.« Serhij Zhadan beschreibt, was mit ihm auf seinen Reisen ins ostukrainische Kriegsgebiet passiert. Lyrische Momentaufnahmen, Kürzestgeschichten über Menschen, die plötzlich auf zwei verfeindeten Seiten stehen oder nicht mehr wissen, wo sie hingehören und was aus ihnen werden soll. Serhij Zhadan las ukrainisch aus seinem aktuellen Roman «Mesopotanien», einem Roman, der zwischendurch immer wieder mit lyrische Stimme erzählt. Vorgetragen wurde der deutsche Text von der Schriftstellerkollegin Esther Kinsky.