Eine Liebesgeschichte, nicht nur eine. Eine Abschiedsgeschichte, existenzielle Ängste, ein Toter und mit „Schweizweh“ ein Buchtitel, der all jene trigert, die sich an diesem Land und seinen „Eingeborenen“ reiben. Karin Antonia Mairitsch zeigt mit ihrem Debüt Sprachkraft, Mut und einen präzisen Blick auf den Nerv der Zeit.

Es mag ein Schachzug gewesen sein. Zumindest bei mir hätte er funktioniert: Eine gebürtige Österreicherin schreibt einen Roman mit dem Titel „Schweizweh“. Man muss nicht hergezogen sein, eingewandert oder als Flüchtling hier leben, um Schmerzen zu lokalisieren. Aber wenn eine Schriftstellerin, Künstlerin und Hochschulrektorin, die in Klagenfurt/Österreich zur Welt kam und schon lange in der Schweiz lebt und wirkt, mit 57 ihr literarisches Debüt schreibt und das Buch mit „Schweizweh“ betitelt, dann reizt mich das. Nicht weil ich eventuelle Kritik am Land und den Einheimischen nicht tolerieren würde, ganz im Gegenteil, sondern weil mich der differenzierte Blick von aussen interessiert. Denn Unterschiede zwischen Kärnten und der Schweiz gibt es unzweifelhaft. Ich bin seit über vier Jahrzehnten mit einer Kärntnerin verheiratet, die mit der Heirat ihre Heimat hinter sich gelassen hatte. 700 Kilometer Distanz – mit den Alpen dazwischen.

Aber „Schweizweh“ ist keine Anklage, keine Abrechnung. Es sind die Geschichten einer Handvoll Menschen, die in der durchorganisierten, dem Perfektionismus verschriebenen Land ihre Schmerzen lokalisieren, die nach ihrer Heimat, ihrer Zugehörigkeit fragen, die nicht zuletzt mit der Angst leben, aus einem leistungsorientierten System zu fallen.

Jonathan hat eine schwierige Zeit hinter sich. Er begleitete seine Frau bis in den Tod, vermisst sie, je mehr seine eigene Existenz ins Wanken gerät. Er verlor seinen Job mit dem Gefühl, von seinem Chef hinausgemoppt worden zu sein. Ein Job, den er mochte. Endlich eine Stelle, in der er Zukunft gesehen hätte. Eine Entlassung, die ihn zu tiefst verunsicherte, spürte er doch zu Beginn seiner Arbeit beiderseitige Sympathie – vielleicht sogar mehr. Und da gab es auch noch Hélène, die Frau, die nach dem Tod seiner ersten Frau in sein Leben getreten war. Die er mochte, aber wahrscheinlich nicht liebte. Eine Beziehung, die scheiterte. Und er ist gebürtiger Österreicher, glaubt, in sich einen etwas anderen Takt zu spüren, als jener, der in der Schweiz vorherrscht, kann das, was er an Heimatgefühlen in sich spürt, wenn er nur schon an seine Grossmutter denkt, nicht so einfach wegstecken. Jonathan braucht Distanz und nimmt sich eine Auszeit in der Türkei. Nicht um Ferien am Strand zu machen, sondern um sich klar zu werden, wohin es gehen sollte.

Ausgerechnet in der Zeit, in der Jonathan in den Ort in der Türkei eintaucht, Beziehungen zu knüpfen beginnt, denn er spricht wegen einer ersten grossen Liebe leidlich türkisch, liegt eines Morgens ein toter Mann vor Jonathans Stammcafé. Polizei, Presse und alle, die dort wohnen, beginnen mit Spekulationen und weil die Polizei schnell einen Schuldigen lokalisieren muss und ein mögliches Täterprofil auf Jonathan zu passen scheint, gerät dieser in die Mühlen der türkischen Polizei, in einer Zeit, in der die Sicherheitsorgane des Landes eh schon in Alarmbereitschaft sind und sich vor ausländischer Einmischung fürchten. Jonathan landet in Untersuchungshaft, wochenlang ohne Kontakt zur Aussenwelt.

Gleichzeitig erzählt Karin Antonia Mairitsch von Sophie. Ihre Frau, ihre Lebenspartnerin liegt im Sterben. Sophie nimmt in kleinen und grossen Schritten Abschied von ihr, begleitet sie, in den letzten Tagen zusammen mit dem Bruder ihrer Frau. Sophie, die sich nicht nur mit dem langsamen Sterben ihrer Partnerin konfrontiert sieht, sondern auch mit einer Sinnsuche in dem, was sie bisher als ihre Berufung, ihren Beruf sah, in einem Zustand des Aufbruchs ohne zu wissen, wo all das hinführt, was jetzt eine andere Richtung nimmt. Ein Weg, den Sophie irgendwann zu Jonathan führt.

Was diesen Roman speziell macht, ist seine Sprache und seine Architekur. Da schreibt eine Künstlerin, die es in ihrer Tätigkeit als bildende Künstlerin gewohnt ist, ihr Denken in Worte zu fassen, sehr oft in unkonventionellen Bildern, Sichtweisen, die erstaunen. Aus keiner Schreibschule. Der chronologisch erzählte Roman lebt von schnellen Schritten, hüpft von Perspektive zu Perspektive, zeigt, wie grundverschieden Protagonisten ihr Leben lesen, Entscheidungen fällen. Manchmal sind Abschnitte nur einen Satz lang und dann blendet der Scheinwerfer wieder aus einer anderen Richtung, nie verwirrend, stets vielstimmig.

Karin Antonia Mairitsch ist ein beeindruckendes und kunstvolles Debüt gelungen, das viel Aufmerksamkeit verdienen würde!

Interview

Er wollte sich die Liebe von der Seele schreiben, heisst es von Jonathan. Das wollten auch Sie. Sie schreiben über Liebe, aber auch von den Bedrohungen der Liebe; dem Tod, dem Erkalten, dem drohenden Vergessen, der Hektik, der Selbstoptimierung… Und doch schwingen dermassen viele innige Schilderungen, Liebeserklärungen in Ihrem Buch. Sie schaffen es eindrücklich, ehrlich und ganz nah zu bleiben. Nichts wirkt abgedroschen. Liebe und Tod, die zwei grossen Themen der Literatur. Gab es Leitplanken, Grenzen, die Sie nicht überschreiten wollten?

Ja, es gab Grenzen. Solche, die ich nicht überschreiten wollte und solche, die uns die Sprache setzt.

Erstere betrifft all die Qualitäten von Liebe, Beziehung und Begegnung, die genau nur der geliebten (oder befreundeten) Person zufliessen können. Sie sind unwiederbringlich und nicht teilbar mit Dritten; in einer Weise entgrenzt, die für Aussenstehende unzugänglich bleibt. So beständig wie sie flüchtig sind, so fest wie flüssig, so leise wie laut, so verhaftet in uns selbst wie in der anderen Person, so unbeschreiblich verlebendigt bleiben diese Qualitäten und erst recht ihre sprachliche Fassung bei den Liebenden (oder Befreundeten) – im Leben, und über das Irdische hinaus. Ein Versprechen, das sich die Liebenden gegeben haben, mehr noch: ein Band, das nicht durchschnitten wird.

Jene Grenzen, die uns die Sprache setzt, oder genauer: die mir die meine setzt, betreffen all jene Emotionen, die frau artikulieren möchte und doch nicht kann. Schmerz oder Trauer zum Beispiel. Sie lassen sich nicht einmal annähernd so in Worte kleiden, wie diese Empfindungen uns zu erschüttern vermögen. Liebe und Tod sind die grossen Themen der Literatur, weil sie sich ihrer sprachlichen Fassung im Grunde doch entziehen. Und so sehr wir uns mühen, so offen und ehrlich wir in uns hineingraben und wühlen, ringen um Worte und ihre Kraft, so werden wir am Ende nicht erschöpfend ausgedrückt haben, was die Liebe und der Tod in unseren Leben bewegt hat. Mit diesem Phänomen setze ich mich immerfort auseinander und schrieb 2020 in «Helmi Vent – Lab Inter Arts»: «Die Sprache ist fremdkörperlich. Sie ist niemals das Denken selbst. Und auch nicht das Fühlen. Sie ist der Versuch, mich dir mitzuteilen, dir mitzuteilen, was ich denke oder fühle oder bin oder tue. Und das beschreibend gibt sie ihr Bestes. Sie bleibt experimentell.» (Mairitsch 2020, S. D. 95)

Quelle: Mairitsch, Karin (2020): Helmi Vent – Lab Inter Arts. Einblicke in das Labor ‹Hätte Hätte Fahrradkette›. St. Gallen/Berlin: Vexer Verlag.

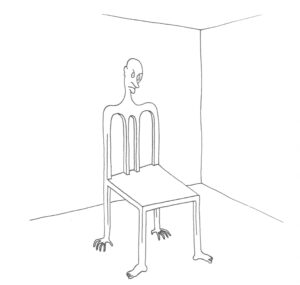

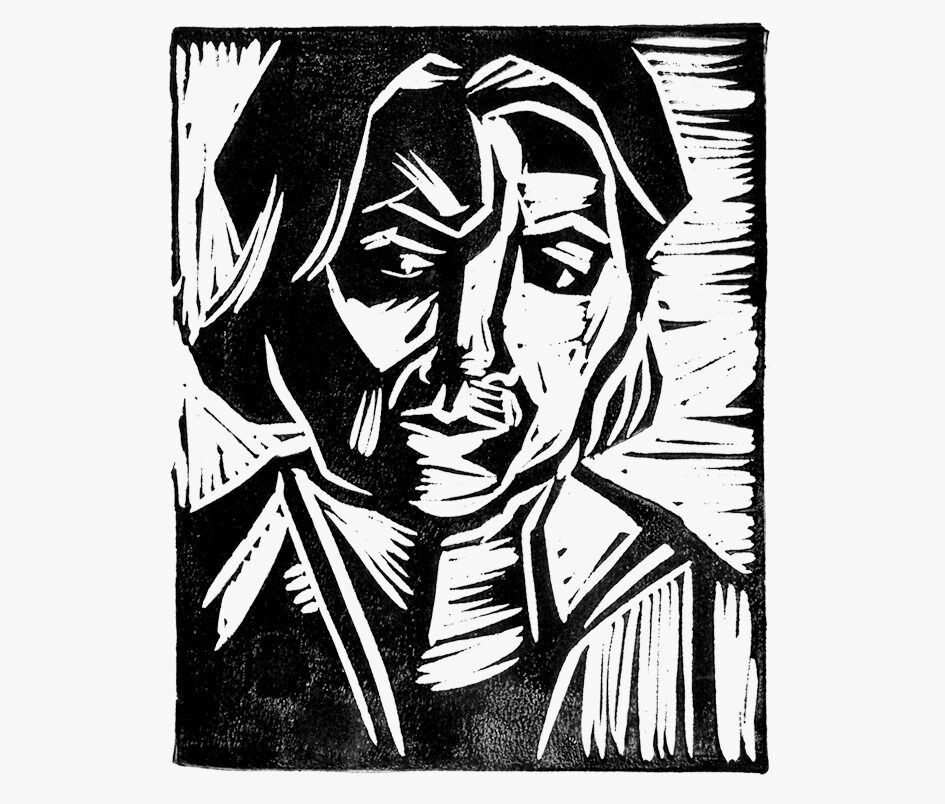

Mischtechnik auf Papier 72×25cm, Luzern Schweiz 2013, Serie

Liest man die Kapitelüberschriften, dann klingt es nach Lyrik, nach Poesie. Auch im Text gibt es Passagen, die an lyrische Prosa erinnern. Kam das gewollt oder war es Intuition?

Wenn ich vorhin von jenen Grenzen sprach, die durch die Herausforderung gesetzt sind, uns mittels Sprache hinlänglich auszudrücken, folgt entweder die (zuweilen durchaus hilflose) Schweigsamkeit oder eine Form der künstlerischen Artikulation, die sich jenseits des Anspruchs auf exakte Be-Zeichnung oder verbale Deutungshoheit oder narrative Vermessung und erzählerische Folgerichtigkeit auszudrücken vermag. Die Lyrik, die Poesie sind für mich jene künstlerisch-sprachlichen Ausdrucksformen, die uns «ermuntern, vom Wissen ins Gefühl zu kommen, um dort, im Gefühl, wissend zu werden» (vgl. Mairitsch 2020, S. D. 93). In diesem Sinne müssen sie nicht immer verstanden werden, sie sind offen gegenüber erzählerischen Möglichkeits- und Vorstellungsräumen und können sich weiten, bis sie verstanden sind.

Für mich ist dieser Zugang daher weder eine Frage des Willentlichen noch des Intuitiven. Es ist vielmehr der Versuch, den Raum zu weiten für das Mögliche, das Vorstellbare, das Unaussprechliche und Unbekannte in uns; ein Findungsfeld, das sich mit jedem Lesen neu konstituieren, neu erfinden und entfalten kann. Lyrik war im Übrigen mein erster Zugang zur Literatur und zum Schreiben. Ich kehre gerne in diese Beheimatung zurück: «mMan spricht, worin man gewachsen ist. Wir können nicht behaupten, in der Sprache erwachsen zu sein. Wir altern mit ihr und lernen noch. Bestenfalls sind wir in ihr beheimatet.» (Mairitsch 2020, S. D. 92)

Quelle: Mairitsch, Karin (2020): Helmi Vent – Lab Inter Arts. Einblicke in das Labor ‹Hätte Hätte Fahrradkette›. St. Gallen/Berlin: Vexer Verlag.

Es sind nicht so sehr die Personen, die im Vordergrund stehen, sondern die grossen Fragen des Lebens: Wohin geht mein Weg? Wo liegt meine Erfüllung? Wie wird Liebe? Was bleibt von ihr? Wie begegne ich dem Tod? Wie kann ich in meinem Herzen behalten, was Liebe ausmacht? War das Schreiben eine Selbstvergewisserung?

Ein Selbst muss sich nicht vergewissern – es ist. Und es ist viele. Weswegen mein Schreiben keine Selbstvergewisserung ist, sondern Da-Sein ist. In diesem Sinne eröffnet das Schreiben vielgestaltige Möglichkeiten, ein Leben und sein Vieles zu durch-leben.

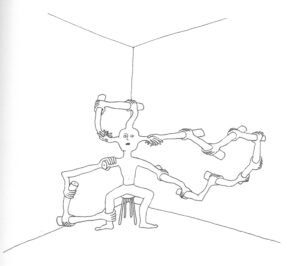

Mischtechnik auf Papier 136.5×26cm, Luzern Schweiz 2012, Serie

Es greifen viele Themen ineinander. Manchmal scheint es, als würde ein Thema überhandnehmen, um sich dann wieder in den Hintergrund zu ziehen. Es hätte ein Kriminalroman werden können, ein Gefängnisroman, ein politischer Roman, ein Burnoutroman… Aber es ist in erster Linie ein Liebesroman – wenn auch weit weg von Üblichen, Lichtjahre weg vom Kitsch, aber mit grosser Empathie geschrieben. Drohte nie die Gefahr, die Übersicht zu verlieren? Können Sie etwas erzählen über den Schreibprozess?

In der Tat gab es Momente, in denen es herausfordernd war, die Übersicht zu behalten. Meistens, wenn eine neue Figur den Roman betrat und ich mich zunächst dieser Figur annähern musste, um ihr Da-Sein zu erkunden. Einer der irritierendsten Momente war sicherlich das Auftauchen der Leiche am Strand. Das kam früh, sehr überraschend und blieb lange rätselhaft – denn wenn ich eines nicht wollte, dann einen Kriminalroman schreiben. Schreibend durfte ich erfahren, dass die Verschränkung aller Protagonist:innen und deren Schicksale einen Angelpunkt – eben die Leiche am Strand – brauchte und dass das Erzählen zur Conditio sine qua non wird, um die Verbundenheit mit sich, der Welt und allen Menschen erfahrbar zu machen.

Womit ich verraten habe, dass ich, die ich normalerweise planvoll und konzeptionell gefestigt vorgehe, bei diesem Roman keinem durchgängigen Konzept folgte, das ich vorab zurechtgelegt und das die Charaktere wie auch die Handlungsstränge definiert hätte. Das Konzept erarbeitete ich zu einem späteren Zeitpunkt und kam bei der Einreichung zum Werkbeitrag der Zentralschweizer Literaturförderung zum Tragen1. Vielmehr begann das Schreiben unvorhergesehen, einzig gekoppelt an die Idee der Gleichzeitigkeit von Ereignissen und der Verbundenheit von allem und jedem, und endete erst mit dem Ende, das ebenso unvorhersehbar eintrat. Mein exploratives Schreiben ins scheinbar Ungewisse verstehe ich dennoch nicht primär als einen intuitiven Prozess. Es ist für mich eher die Erkundung dessen, was ist, das seine Denkform und sprachliche Ent-Äusserung noch sucht.

1 Das Manuskript »Schweizweh« wurde 2020 mit dem Werkbeitrag der Zentralschweizer Literaturförderung ausgezeichnet.

In der Architektur Ihres Romans wählten Sie eine recht eigenwillige Struktur: Chronologisch, aber immer wieder aus verschiedenen Perspektiven, so dass man Ansichten ganz unterschiedlich gespiegelt las. War diese Form schon von Beginn weg klar oder drängte sie sich während des Schreibens auf?

Diese Form war schnell, fast von Beginn an klar. Bei all der Gleichzeitigkeit von Ereignissen erhoffte ich mir mit der Chronologie eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Durch die verschiedenen Perspektiven, Ansichten und Wahrnehmungen, ja, auch durch Wiederholungen und Neu-Kontextualisierungen entfaltet sich eine Vielschichtigkeit, die mir wichtig ist: Ein Leben hat viele Schichten, hat Wiederholungen, Umwege und Wendungen, die sich nicht so einfach preisgeben. Sie wollen durchschritten, oder in diesem Falle: entschieden werden.

Sie sind bildende Künstlerin. Wie weit half Ihnen Ihre künstlerische Arbeit sonst? Ist Schreiben nicht das lange, filigrane Malen auf eine Grossleinwand?

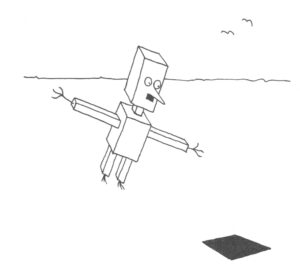

Mit dem künstlerischen Prozess und einem visuellen Ausdrucksrepertoire vertraut zu sein, hilft sehr: So, wie sich in meinem Œuvre seit jeher viele Werke mit Sprache, lyrischen Titeln und Textminiaturen finden1 und ich mit altmeisterlicher Schichtentechnik2, gestischer Abstraktion3 sowie gegenständlicher bzw. figürlicher Malerei und Zeichnung4 vertraut bin, so zeichne und male ich umgekehrt auch beim Schreiben in Schichten und Gesten, setze Striche, lasse Weissraum und trage dramatisch pastos zuweilen sanft transparent auf. Insofern würde ich mich selbst nicht als «bildende Künstlerin» oder «Autorin» bezeichnen, denn ich bin beides und einiges mehr – doch mit der bildenden Kunst auch schreibend und mit dem Schreiben auch zeichnend und malend.

Interessant sind die prozessualen Parallelitäten:

- Erst wenn der Titel (des Werks, der Ausstellung, des Buches) bekannt ist, beginnt das visuelle Gestalten bzw. das Schreiben.

- Die weisse Fläche zu Beginn ist stets eine Hürde, die einfühlende Überwindung braucht.

- Der erste Pinselhieb, der erste Strich, der erste Satz sind ent-scheidend und be-stimmend für das Ganze und Folgende. Sollte sich zu einem späteren Zeitpunkt herausstellen, dass diese ersten «Gehversuche» nicht passen oder nicht stimmig sind, wird radikal verworfen und der Papierkorb (ein wichtiges Werkzeug im Künstlerischen!) bemüht.

- Wenn es zum künstlerischen Vorhaben ein Konzept gibt, dann rudimentär und ergebnisoffen.

- Der Prozess lebt von Verwerfungen, Umwegen, Unvorhergesehenem und Überraschungen. Letztlich werden es diese Ereignisse sein, die den Prozess beleben und den Spannungsbogen erzeugen.

- Denken (im Sinne von Zurücktreten, Analysieren und Bewerten, im Sinne von Vordenken und Entwerfen) und nicht-denkend Tun wechseln einander ab.

- Das Ende (der Erzählung, des Werks, etc.) ist eine bewusste Ent-Scheidung.

Karin Antonia Mairitsch, geboren 1968 in Klagenfurt, Studium der Malerei an der Akademie der bildenden Künste in Wien, Promotion an der Kunstuniversität Linz, ist bildende Künstlerin, Gestalterin, Kuratorin, Dozentin, Autorin sowie Herausgeberin einiger Fachbücher im Bereich Medien, Gesellschaft und Kunst. «Schweizweh» ist ihr Romandebüt. Karin Mairitsch kann auf eine rege internationale Ausstellungs- und Performancetätigkeit zurückblicken. 2020 etwa hat sie das Mehrjahresprojekt l21 kuratiert. 2019/2020 wurde sie mit dem Werkbeitrag der Zentralschweizer Literaturförderung und 2020 mit einer Nominierung für den Luzerner Werkbeitrag in der Sparte Freie Kunst ausgezeichnet.

Beitragsbild © Sam Khayari