Eigentlich flieht Matteo. Er flieht, weil ihm das Leben die Stimme nahm. Weil er als König mitten im Stück den Text verlor, auf der Bühne in Shakespeares King Lear. Weil wenige Tage zuvor Zofia, die Frau seines Lebens gestorben war. Weil er von all dem weg wollte, was sich seinem einsam gewordenen Leben querstellte. „Die Zartheit der Stühle“ ist ein Buch der Liebe, ein unsäglich zartes Buch.

Dass Jürg Beeler kein ganzes Regalbrett füllt, obwohl er schon vierzig Jahre schreibt, mag daran liegen, dass sich Beeler als Lyriker sieht und nicht eigentlich als Erzähler, obwohl „Die Zartheit der Stühle“ sein siebter Roman ist. „Das ist viel Arbeit“, meint der Schriftsteller in einem Porträt lakonisch. Vielleicht liegt es auch daran, dass Jürg Beeler wie ein Lyriker Romane schreibt, auf jedes Wort achtend, viel mehr als blosses Erzählen. Das spüre ich diesem Buch an, einem Buch, dem ich die Nominierung für den Schweizer Buchpreis 2022 wünsche, weil es sinnlich erzählt, weil es sich nicht dem Spektakel verschreibt, dafür umso mehr den unendlichen Irrgärten des menschlichen Seins, weil das Kleine, Zarte auf das Grosse weist und weil meine Frau und ich uns das Buch gegenseitig vorlasen und dabei regelrecht beglückt wurden.

Matteo ist ein Einzelgänger, hat es nicht gerne, wenn sich Ausgelassenheit ausbreitet, obwohl er lange Jahre gefeierter Schauspieler war und man nach Premieren gerne mit ihm gefeiert hätte. Auf der Bühne fand er stets seinen Ton, seine Stimme, hatte er Präsenz und Wirkung. Im Privaten fiel im das Sprechen stets schwer und er verkroch sich lieber in seiner immer kleiner werdenden Welt. Zofia war die einzige Frau, mit der er seine Einsamkeit gerne teilte, mit der er lange Jahre zusammenlebte. Dann aber, als er erfahren musste, dass sie unheilbar erkrankt war und nicht beabsichtigte, sich durch weitere Therapien quälen zu lassen, trennte sie sich von ihm, ging auf Distanz. Sie starb. Ihr Tod lähmte ihn. Man begrub sie in ihrer Heimat Warschau, ein Abschied, den er in keiner Weise akzeptieren konnte.

Matteo sucht Sammlung in Lerone, einer kleinen Stadt ganz im Süden Italiens, einem Sehnsuchtsort, den er schon mit Zofia teilte. Er will nichts mehr. Nur in Ruhe an der Piazza d’Oriente im Leonardo sitzen und schreiben, ohne Ziel. Aber kaum ist er dort, mischt sich die Anwesenheit einer Frau ein, einer Frau, die wie er an einem der Tische an der Piazza sitzt und schreibt. Später erfährt Matteo, dass sie Vera heisst und komponiert. Vera beginnt Platz einzunehmen, Platz, den Matteo eigentlich nur sein er grossen Liebe Zofia zugestehen will. Aber da auch sein dortiger Freund und Anwalt Ettore von der geheimnisvollen Frau angetan ist, beginnen sich Welten ganz zaghaft zu begegnen. Vera verrät nicht viel. Manchmal ist sie da, manchmal verschwindet sie für Tage oder gar Wochen. Aber sie nimmt stets etwas mit, etwas, was Matteo die Ruhe raubt, was ihn nicht in Ruhe lässt. Bis sie eines Tages mit zwei Koffern vor seiner Tür steht und fragt, ob sie für unbestimmte Zeit bleiben dürfe.

Zofia distanzierte sich in der letzten Monaten ihres Lebens. Als er sich nach ihrem Tod mit einem verloren geglaubten Schlüssel Zugang zu ihrer Wohnung verschafft, merkt er, dass er bei weitem nicht der einzige ist, der an der Hinterlassenschaft seiner Frau Interesse zeigte. Er war Eindringling. Und jetzt, Monate später, taucht Vera auf, Jahre jünger als er und stösst ihn in eine Geschichte, aus der es kein Aussteigen mehr gibt.

Matteo erzählt seine Geschichte in einer grossen Rückblende, schreibt in seine Hefte, in der Absicht „ein Buch der Liebe“ zu schreiben. Jürg Beeler trifft in seinem Schreiben als Matteo, manchmal ganz direkt im Du an Zofia gerichtet, genau jenen Ton, den ein solches „Buch der Liebe“ treffen muss. Es ist mit grosser Behutsamkeit geschrieben, immer im Wissen darum, dass Liebe in all seinen Formen, auch in der Verzweiflung und Enttäuschung an flüchtiges, schwer fassbares Gefühl bleibt. Genauso ist dieser Roman geschrieben, absolut überzeugend in seinem Ton, gespickt mit Sätzen, die sich wie Amorpfeile ins Herz bohren.

Interview

Matteo schreibt schon lange. Was wir unter dem Titel „Die Zartheit der Stühle“ lesen, sind die Hefte Nr. 73 bis 77. Alle Hefte zusammen scheinen Matteos Versuch zu sein, sein „Buch über die Liebe“ zu schreiben. Was hinderte Sie daran, Ihrem Roman den Titel „Buch über die Liebe“ zu geben? (Obwohl ich gestehe, dass mir der tatsächliche Titel besser gefällt!)

„Liebe“ ist ein Allerweltswort, mit „Buch über die Liebe“ hätte ich mich auf ein zu gefälliges Terrain begeben. Jeder glaubt ja zu diesem Thema das Allerwichtigste zu sagen zu haben, nur weil ihm die Liebe einmal etwas unsanft auf die kleine Zehe getreten ist.

„Die Zartheit der Stühle“ öffnet andere Türen. Dieser Titel hat, so wie ich es empfinde, etwas Poetisches und Schelmisches zugleich und passt gut zum Protagonisten. Matteo war Clown, Pantomime, auf der Bühne trat er stumm auf, auch im Alltag ist er eher ein Stummer geblieben.

Wie Matteo liebe ich Strassen, Plätze und Cafés. Stühle werfen zarte Schatten, und wenn sie Schatten werfen, was sie im Süden häufiger tun als im Norden, beginnen sie zu erzählen. Ich habe Zeit, ich höre ihnen gerne zu. Oft stellen sie mir provozierende Fragen. Was, wenn unsere Liebe zu Objekten tiefer ist als die zu den Menschen? Oder wenn Liebe ein Phantom ist, wie Matteo einmal vermutet?

Matteo will eigentlich fliehen, nicht zuletzt vor sich selbst, gerät aber immer mehr in den Strudel seiner Vergangenheit, in den Sog des Unberechenbaren. Keine Flucht, sondern sein Besteben, Ruhe zu finden, die Nähe zu sich selbst. Ein Gegenentwurf zu den vielfachen Möglichkeiten der Betäubung unserer Gegenwart?

Alle drei Figuren, Matteo, Zofia, Vera müssen mit Ereignissen zurechtkommen, die ihr Leben einschneidend verändern und bedrohen. Sie sind nicht mehr jung, sie empfinden sich in ihrer Zeit zunehmend als Fremde. Die Gegenwart scheint für sie keine verlässlichen Worte und damit Lebensentwürfe mehr bereitzuhalten. Menschenkenntnis wurde im Alltag durch Vulgärpsychologie und einen kommerzialisierten Zwang zur Selbstverwirklichung ersetzt, was zur kollektiven Übung der Selbstentfremdung verkam.

In unseren Wohlstandsregimen haben wir die Fähigkeit, die inneren Regungen und Beweggründe des anderen zu erraten, längst verloren. Dazu haben wir auch gar keine Zeit mehr. Vera, Zofia und Matteo versuchen je auf ihre Weise, diese Echolosigkeit zu durchbrechen, einen Weg aus der allgemeinen Betäubung zu finden, der sie wieder in eine Gegenwart zurückführt.

Zofia sagte sich in ihrem Sterben von Matteo los, wollte ihn in der letzten Phase ihrer Krankheit nicht mehr an ihrer Seite haben. Ist Schonung auch eine Form der Liebe?

Ich glaube ja, eine sehr tiefe. Zofias Rückzug mag vieles zugrundeliegen, sei es Enttäuschung, sei es Diskretion oder Scham. Ein etwas bösartig gestimmter oder pessimistischer Leser könnte in diesem Rückzug allerdings auch eine heimliche Bestrafung des Partners vermuten. Doch Zofia ist eine Figur, die sich dem einfachen Zugriff entzieht. Vielleicht gehört es zur Magie des Romans, dass er eine völlig subjektive Interpretation dem Leser als die objektive vorspiegelt.

Die Schonung des Partners trägt auf jeden Fall der Erkenntnis Rechnung, dass die Menschen verschieden sind und jeder seinen Weg letztlich allein zu gehen hat. Dem andern sein Leben lassen – darin kommt etwas zum Ausdruck, das vielleicht wichtiger ist als die Liebe: die Freundschaft.

Matteo trägt seinen Schmerz in sich, seine Partnerin Zofia, erst recht Vera. Matteo schreibt die Geschichte dieses Dreigestirns in seine Hefte. Schreiben als ein Versuch, Ordnung in Leben zu bringen. Das Schreiben eines Romans ist ausgebreitete Ordnung. Gedichte hingegen brechen Ordnungen auf. Obwohl Sie in einem Beitrag sagen, Sie schreiben viel lieber Gedichte, Sie wären eigentlich Lyriker, ist „Die Zartheit der Stühle“ Ihr siebter Roman. Was macht die Magie des Romanschreibens aus?

Ist es nicht einfach die erfolgsversprechendere Möglichkeit, vom Schreiben zu leben?

Mit dem Roman tauche ich in eine Assenwelt ein, er legt in anderer Weise die Spur einer Lebenserfahrung als die Lyrik, die den Rückzug in ein Sprachgehäuse eher erlaubt. Der Roman legt eine Schmerzspur. Doch auch in der Lyrik schaffe ich ‚Ordnung’. Sie ist vielleicht verborgener als die eines Romans. Eine innere Kohärenz – dies mein Anspruch – muss die vordergründig disparaten Zeilen eines Gedichts zusammenhalten. Diese Stimmigkeit muss für den Leser spürbar sein. So gesehen hat das Gedicht immer eine metaphysische Dimension, weil es jede Beliebigkeit ausschliesst.

Die Anfänge dieses Romans reichen viele Jahre zurück. Die Hauptfigur stand mir von Anfang an deutlich vor Augen, ebenso waren die Atmosphäre, die Musik des Romans von Anfang an da. Die Herausforderung bestand darin, die zu den Figuren passende Geschichte zu finden. Ein Unterfangen, das nicht planbar ist, für mich auf jeden Fall nicht, ich bin da sehr von Stimmungen, von der Umgebung, von der Gunst des Augenblicks abhängig. Ob ich eine Figur auf diese oder eine andere Weise handeln lasse, ist ein intuitiver Entscheid. Letztlich ist es die Sprache, ihre Musik, ihre Atmosphäre, die mich führt.

Die Musik eines Romans wird nicht von allen Lesern wahrgenommen. Dieses Nicht-Wahrnehmen des für mich Offensichtlichen macht mich immer wieder fassungslos. Manche Leser fürchten das Ambivalente, sie suchen das Erklärbare und Sichere, sie sind glücklich, wenn sie den Protagonisten als ‚Looser’ oder ‚Macho’ identifizieren können. Doch der Roman verhandelt nicht Begriffe, die immer nur kollektiven und fragwürdigen Klassifizierungen entsprechen, er erzählt vom Individuum in seiner Unverwechselbarkeit. In dieser Hinsicht ist er subversiv, und dieses subversive Element übt auf mich einen unwiderstehlichen Sog aus.

Das Epizentrum eines Romans verbirgt sich in seiner Musik. Seine Unterfütterung kann heiter oder melancholisch sein. Heiterkeit und Melancholie widersprechen sich nicht unbedingt. Auf jeden Fall nicht, wenn man von einer spezifisch romanischen Melancholie spricht. „Auch wenn sie düster und tief ist, findet die Melancholie noch Quellen von Zärtlichkeit. Man könnte sagen, ihr Charakter ist die Sanftheit“, schreibt der italienische Schriftsteller Alberto Savinio. Melancholie ist das Bewusstsein, dass die Zeit verströmt und wir nichts gegen sie ausrichten können. Sie widersetzt sich unseren Plänen, wir können ihr nichts abtrotzen. Das Schreiben setzt sich diesem Fliessen aus, ein Roman kann nicht erzwungen werden. Wer im deutschsprachigen Raum aufwächst, vor allem in den protestantisch-ehrgeizigen Gegenden Deutschlands, neigt weniger zur Melancholie als zur Depression, das mediterrane Laissez-faire ist ihm fremd. Ja, ich liebe Stühle. Sie sind melancholisch und zärtlich. Sie haben immer genauso viel Zeit wie ich, was ich von meinen Mitmenschen nicht unbedingt behaupten kann.

„Die Zartheit der Stühle“ ist eine vielfache Liebesgeschichte. Nicht zuletzt jene der nie erfüllten. Wir werden in den Medien überschwemmt von „Liebesgeschichten“, von kitschig über verklärt bis reisserisch. Das alles ist Ihr Roman nicht. Spürten Sie Grenzen, die nicht überschritten werden durften?

Ja, sehr deutlich. Ich habe auch, das muss ich sagen, aus den Fehlern meiner früheren Romane gelernt. Die Frage nach den Grenzen und Tabus, nach der Grenze zwischen Privatem und Allgemeinen ist eine der heikelsten. Gibt es sie nicht mehr, ist der Mensch seiner seelischen Entwicklungsmöglichkeiten beraubt. Mit dem Erkennen des Unausgesprochenen, des Ungesagten im alltäglichen Umgang (sowie in Texten) wird erst ein Reifeprozess möglich.

Auf Verletzung von Grenzen reagiere ich besonders empfindlich, was mit meiner Biographie zusammenhängen mag. Ich bin auf dem Land aufgewachsen und hatte mich sehr früh – als einziger unter den Schulkameraden – für klassische Musik begeistert. Damit war man der perfekte Exote und folglich ausgegrenzt. Nicht für Filmschauspielerinnen schwärmte ich, sondern für Pianistinnen. Die französische Bibliothek meiner Mutter zog mich mehr an als die Schullektüre, ich war ein begeisterter Leser von Baudelaire, Nerval und Rimbaud. Folglich war ich in meiner eigenen Generation ein Fremder geblieben, was sie interessierte, interessierte mich nicht, und umgekehrt. Ich vermauerte mich gegen eine Zeit, die das „Sie“ und das Private als bürgerlich verschrie und genau wusste, welches das richtige Leben war. Ich fürchtete mich vor dem Terror dieser Nivellierung und dem Ausgrenzungswahn von allem, was fremd und anders war. Unfreiwillig wurde ich zum Verweigerer des angesagten Lebens, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich brachte. Für mein Schreiben allerdings entpuppte sich meine merkwürdige Bootsfahrt als unschätzbarer Gewinn.

Nach wie vor reagiere ich äusserst empfindlich auf Ausgrenzungen, und wir leben heute leider wieder in einer Zeit der Diffamierung. Sie macht mir Angst. Rasch ist man mit Worten zu Hand, um den andern zu beschuldigen oder anzuklagen. Sei es, weil er das falsche Geschlecht besitzt, nicht zur gefragten Altersklasse gehört oder einfach Johann Sebastian Bach liebt.

Aus meiner Generation rettete ich mich in die romanischen Länder. Kurz nach Francos Tod, sehr jung, blieb ich in Spanien hängen und verliebte mich. Ich machte in Madrid die befreiende Erfahrung, dass Bildung nicht als „elitär“ galt. Das Gespür für Grenzen ist in romanischen Ländern immer noch stärker ausgeprägt, auch in der romanischen Literatur. Sie hat den Erzählfaden nie verloren. Nicht ohne Grund lebe ich heute in Frankreich, nah an der spanischen Grenze. Im Vorfeld der Solothurner Literaturtage forderten offenbar einzelne Stimmen lautstark die Abschaffung der „Wasserglas-Lesungen“. Ein keulenartiges Schlagwort. Zum Glück werde ich in dieser ärmeren Gegend von solchen wohlstandsverwöhnten Diskussionen verschont. Man hat hier andere Probleme.

Flüstert Ihr Papagei noch immer?

Leider nicht mehr, er ist im vergangenen Sommer gestorben. Dieser uralte, blinde Vogel sass immer auf meiner Schulter, wenn ich schrieb. Gelegentlich wollte er mit mir plaudern, manchmal steckte er seinen Kopf ins Gefieder und schlief. Dann durfte ich mich nicht mehr bewegen. Er fehlt mir, ich rede immer noch mit ihm, vor allem, wenn der Schreibfluss stockt.

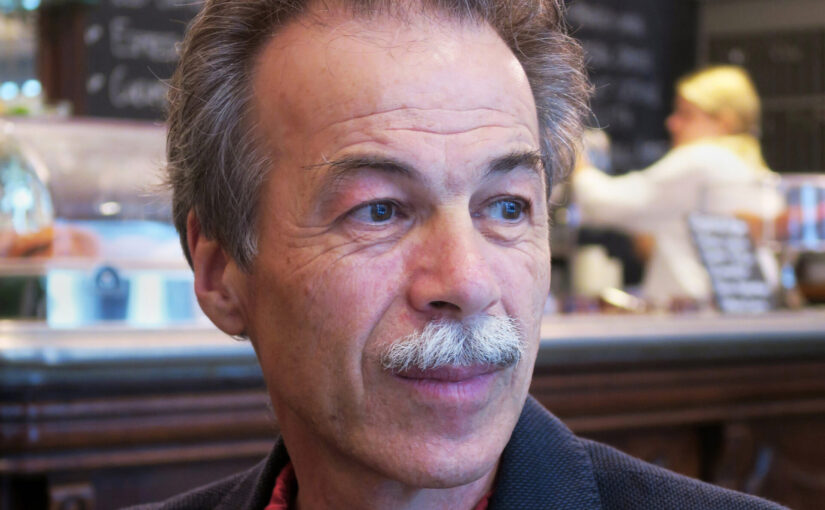

Jürg Beeler, geboren 1957 in Zürich, studierte Germanistik in Genf, Tübingen und Zürich. Arbeitete als Deutsch- und Fremdsprachenlehrer und als Reisejournalist. Lebt in Südfrankreich und Zürich. Für seine literarische Tätigkeit wurde er verschiedentlich ausgezeichnet. Publikationen (Auswahl): «Die Liebe, sagte Stradivari» (2002), «Das Gewicht einer Nacht» (2004), «Solo für eine Kellnerin» (2008), «Der Mann, der Balzacs Romane schrieb» (2014).

Beitragsbild © Werner Gadliger