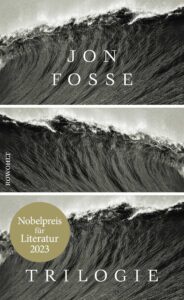

Jon Fosses „Trilogie“, die drei Erzählungen „Schlaflos“, „Olavs Träume“ und „Abendmattigkeit“ zeigen die Meisterhaftigkeit des stillen Norwegers. Nichts an den Geschichten, an seiner Sprache ist effekthaschend, aufgeblasen und um irgend etwas bemüht. Jon Fosses Kunst ist seine Schlichtheit, seine Ehrlichkeit, seine Einfachheit.

Schlaflos

Asle und Alida sind noch jung. Und doch trägt Alida ein Kind in ihrem Bauch. Asle hat seine Eltern verloren, seinen Vater an das Meer (ein bei Fosse mehrfach erscheinendes Bild), seine Mutter an eine Krankheit, an Auszehrung. Das einzige, was ihm geblieben ist, ist die Fiedel seines Vaters und die Kunst sie zu spielen. Alidas Mutter lebt noch, auch wenn Alida von ihr nicht geliebt wird, ganz im Gegensatz zu ihrer Schwester. Alida sei wie ihr nichtsnutziger Vater, schimpft sie ihre Mutter. Und dass Alida ein Kind erwartet, passt für die strenge Mutter ins Bild der liderlichen Tochter.

Asle und Alida entfliehen der Enge. Asle nimmt ein Boot, Alida zwei Netze voll mit Vorräten und das Geld der Mutter aus ihrem Versteck. Es kommt zum Konflikt mit der Mutter, die die beiden in der Küche erwischt. Ihr Weggehen, ihr Wegfahren mit dem gestohlenen Boot wird zur Flucht. Hinaus aufs Meer bis nach Bjørgvin, in den Stadthafen, wo Asle das kleine Boot verkauft und sich in der Stadt einen Neuanfang, eine Herberge, eine Arbeit verspricht.

Aber die beiden finden keine Unterkunft, obwohl es regnet und mit zunehmender Dunkelheit immer kälter wird. Man will sie nicht, zeigt ihnen die kalte Schulter, gibt ihnen trotz der Schwangerschaft mehr als deutlich zu verstehen, dass man für Fremde kein Bett, keinen trockenen Platz hat. Bis ihnen eine alte Frau begegnet, bei der sich die beiden gegen den Widerstand der Frau Zutritt ins Haus verschaffen. Asla und Alida verfallen in Kälte und Hunger immer mehr in einen traumatischen Zustand, in dem sich Bilder aus der Vergangenheit mit den Wünschen der Gegenwart kreuzen. Das Kind kommt zur Welt, nachdem man eine Hebamme gefunden hatte, eine Hebamme, die sich mehr als befremdet darüber zeigt, dass die beiden Zugang ins Haus der weisen Frau erhielten, einer Hebamme.

Olavs Träume

Asle heisst jetzt Olav, Alida Åsta, Olav und Åsta Vik mit dem kleinen Sigvald. Noch immer leben sie in dem kleinen Häuschen von der Hebamme, die scheinbar spurlos verschwunden ist. Asle, oder jetzt Olav, hält es aber nicht lange aus in dem kleinen Häuschen. Besorgungen müsse er machen, in der Stadt, in Bjørgvin. Er geht alleine. Aber kaum in den Gassen der Stadt wird Olav von einem älteren Mann verfolgt. Von einem, der ihn unverfroren anspricht, wissen will, wie er heisst, woher er komme, wisse er doch ganz genau, wer er sei. Er sei doch Asle aus Dylgja, nicht weit von hier. Dort wären schlimme Verbrechen passiert. Olav versucht, den älteren Mann abzuschütteln, was ihm nicht gelingen will. Bis sie in ein Gasthaus gelangen und sich die Schlinge immer enger um Olav zieht, die Situation immer auswegloser wird, will er doch nur seine Besorgungen machen, einen Ring für Alsa, für Åsta kaufen, so, dass sie wenigstens wie vermählt aussehen. Er flieht aus dem Gasthaus, kauft keinen Ring, sondern einen mit schönen Steinen verzierten Armreif für den er fast sein ganzes Geld ausgibt, hat er doch sogar seine Fiedel verkauft.

Aber der alte Mann ist nicht der einzige, der Olav bedrängt. Eine junge, blonde Frau bezirzt ihn in den Strassen der Stadt, zieht ihn in eine der vielen engen Gassen, reibt ihre Brüste an der seinigen, gibt mehr als deutlich zu verstehen, was sie will und was sie sich verspricht. Olav reisst sich los, flieht auch vor der jungen Frau, bis er in einem Haus ein Zimmer für eine Nacht findet, bis er merkt, dass die Alte die Mutter der jungen Blonden ist und der Alte der Mann, der ihn durch die Strassen verfolgte und ihm seine Taten um die Ohren schlägt.

Olavs Alptraum wird Wirklichkeit. Nichts von dem, was er glaubte, zurücklassen zu können, bleibt verborgen. Irgendwann wird ihm ein Sack über den Kopf gestülpt und eine Schlinge um den Hals gelegt, obwohl Alida so nah ist, obwohl Alida damals, als Asle das Haus verliess, mit jeder Faser spürt, dass sie den Vater von Sigvald, ihren Mann nie mehr wiedersehen wird. So wie damals ihren Vater, den das Meer nahm.

Abendmattigkeit

So wie damals Asle, wird nun Alida bedrängt. Wieder von diesem älteren Mann, der sie vor Hunger und Obdachlosigkeit bewahren will, mindestens so tut, als wäre er der grosse Wohltäter. Er lädt sie gar zu einem ausgibigen Essen ein, tischt ihr Dinge auf, die sie noch nie oder schon lange nicht mehr gegessen hat, zieht ihr ein Leben durch den Mund, das Alida mit Asle verloren glaubt. Er habe unten ein Schiff, mit dem er sie mitnehmen könne in sein grosses Haus. Er brauche Hilfe bei sich zuhause, wohne allein in dem grossen Haus direkt am Fjord. Sie brauche nur einzusteigen, könne ihr armseeliges Leben hier zurücklassen, sie und ihr kleiner Sohn. Ihr Mann habe sie doch einfach sitzenlassen.

Alida, die ihren Mann mit dem dumpfen Gefühl, ihn nie wieder zu sehen, gehen liess, braucht für sich und ihren kleinen Sohn ein Dach über dem Kopf. Und dieser eigenartige ältere Mann verspricht ihr einen Neuanfang, wenn auch nur als Dienstmagd. Alida wird auch durch die Anspielungen des Mannes nicht misstrauisch, der ihr immer wieder von einem Asle erzählt, der ein Mörder sei. Alida steigt ein ins Schiff, lasst sich wegfahren, zurück an den Ort, wo alles begann, zurück nach Dylgja, wo Asle und sie doch einst nur weg wollten.

Als ihr der Mann aber erzählt, ihre Mutter sei gestorben, einem Verbrechen zum Opfer gefallen, steigt Alida ins Schiff, vorbei am Galgenhügel, wo ihr der Mann erzählt, dort sei ein Mörder erhängt worden.

Alle drei Erzählungen sind in ein seltsames Licht getaucht, einmal ganz real, einmal in ein eigenartiges Traumlicht. Zeitebenen springen. In allen drei Erzählungen springt die Handlung von der Zukunft zurück in die Vergangenheit, als hätte die Zeit eine untergeordnete Rolle. „Trilogie“ sind drei Geschichten, die von Liebe und Verrat erzählen, von Lüge und Wahrheit, von der Sehnsucht, einem unguten Leben entfliehen zu können und der Ernüchterung, dass nichts und niemand hinter sich gelassen werden kann. Davon, wie leicht Menschen mit Hunger im Bauch und der Sehnsucht nach einem Dach über dem Kopf zu manipulieren sind. Jon Fosse tut das sprachlich auf eine derart unnachahmliche Art, dass er mir als Leser glauben macht, es sei nichts leichter als Sprache. Umwerfend und zeitlos schön!

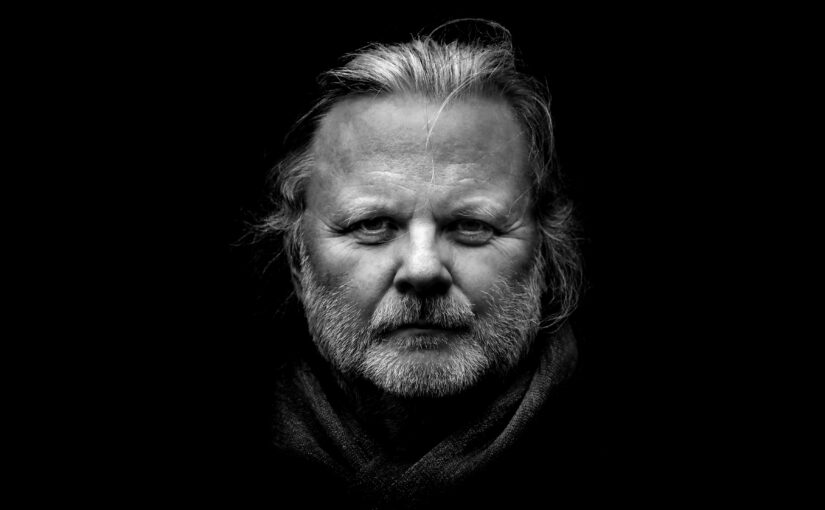

Jon Fosse, 1959 in der norwegischen Küstenstadt Haugesund geboren und am Hardangerfjord aufgewachsen, gilt als einer der bedeutendsten europäischen Schriftsteller unserer Zeit. 2023 wurde er mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. Internationale Bekanntheit erlangte Fosse zunächst als Dramatiker. Seine mehr als dreissig Theaterstücke werden weltweit aufgeführt und brachten ihm zahlreiche Preise ein. Seit 2011 geniesst er lebenslanges Wohnrecht in der «Grotte», einer Ehrenwohnung des norwegischen Königs am Osloer Schlosspark, und lebt mitunter auch in Hainburg an der Donau/Österreich oder in Frekhaug/Norwegen. Seit 2022 ist er Mitglied der Akademie der Künste in Berlin.

Hinrich Schmidt-Henkel, geboren 1959, lebt in Berlin. Er übersetzt u.a. auch Jean Echenoz, Édouard Louis, Jon Fosse, Tomas Espedal und Tarjei Vesaas. Ausgezeichnet wurde er z. B. mit dem Jane Scatcherd-Preis, dem Paul-Celan-Preis des Deutschen Literaturfonds und dem Straelener Übersetzerpreis der Kunststiftung NRW (zusammen mit Frank Heibert).

Rezension «Das ist Alice» auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Tom A.Kolstad / Det Norske Samlaget