Es gibt Bücher, die Geschichten erzählen. Es gibt Bücher, die phantasieren, solche, die entschlüsseln, andere, die verschlüsseln. Kjersti A. Skomsvolds Roman «Meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone» ist so eigenartig wie sein Titel. Der Blick einer jungen Frau, einer Mutter, einer Schriftstellerin, einer Geliebten, einer Freundin, einer Ehefrau. Etwas wirr erzählt, als sässe man einer Freundin gegenüber, die nach langer Zeit zu erzählen beginnt, aber eigentlich dem Kind zugewandt, dessen Mutter sie wird.

Kjersti A. Skomsvold erzählt in ihrem Buch, der sich Roman nennt, keine zusammenhängende Geschichte, schon gar nicht chronologisch. Sie schreibt über ihr Leben, wie sie ihren Mann kennen lernte, ihre Familie, die Geburt ihrer beiden Kinder, ihr Schreiben, ihre Ängste, ihre Befürchtungen. Alles Banalitäten, über die andere kein Wort verlieren würden, weil es nach dem Eigenen klingen würde. Andere, die darüber schreiben würden, liessen es zu einer Nabelschau verkommen, einem Wehklagen darüber, wie klein die Welt mit Kindern und Pflichten geworden ist. Bei Kjersti A. Skomsvold liest sich das überraschend anders. Kjersti A. Skomsvold beobachtet sich selbst, lotet sich aus, folgt ihr selbst auf ihrer Spur, ohne den wehleidigen, schmerzerfüllten Blick in einen Spiegel, der nie das zeigt, was man sich erhofft.

«Ich dachte, die Liebe bedeutet, einen neuen Menschen zu entdecken, aber es bedeutet, sich selbst zu entdecken.»

Was sich in den ersten Seiten wie das Protokoll einer schwierigen Geburt liest, bei der man sich bei der Lektüre fragt, ob Mann sich dafür interessiert, weitet sich das Feld aus. Selbst im Moment der Geburt, werden Fragen existenziell. Kjersti A. Skomsvolds Blick auf ihren Ausschnitt der Welt wird zu einem Schaufenster in ein Stilleben der Moderne, in die Zerrissenheit der verschiedenen Gegenwarten, in die Erkenntnis, dass man sich selbst fremd bleibt, selbst dann, wenn aus der Sehnsucht nach Nähe Liebe wird, selbst dann, wenn neues Leben in einem wächst, selbst bei eigen Fleisch und Blut.

Was sich in den ersten Seiten wie das Protokoll einer schwierigen Geburt liest, bei der man sich bei der Lektüre fragt, ob Mann sich dafür interessiert, weitet sich das Feld aus. Selbst im Moment der Geburt, werden Fragen existenziell. Kjersti A. Skomsvolds Blick auf ihren Ausschnitt der Welt wird zu einem Schaufenster in ein Stilleben der Moderne, in die Zerrissenheit der verschiedenen Gegenwarten, in die Erkenntnis, dass man sich selbst fremd bleibt, selbst dann, wenn aus der Sehnsucht nach Nähe Liebe wird, selbst dann, wenn neues Leben in einem wächst, selbst bei eigen Fleisch und Blut.

«Die Liebe ging schnell, eine dreiköpfige Familie und dann eine vierköpfige zu werden, noch schneller, nur das Schreiben geht unglaublich langsam.»

Sie erzählt von Bo, ihrem Mann, diesem ängstlichen Mann, den sie kennen lernte, mit dem sie zusammen kam, einen Hausstand gründete und irgendwann den gemeinsamen Wunsch, Kinder zu bekommen «in die Tat umsetzte». Beide verletzlich in ihren Ängsten und Befürchtungen. Wie mit den Kindern die Perspektive ändert, man mit einem Mal nicht mehr das Gefühl hat, es reiche, auf den eigenen Beinen zu stehen. Wie Fremde immer vertrauter werden, aber eigentlich doch Fremde bleiben, aussen vor, selbst die Kinder, die einem dirigieren. Bo ist Künstler, sie Schriftstellerin. Er arbeitet mit Gipsplatten, sie mit Worten, die sie in jeder freien Sekunde aufs Papier zu bringen versucht, so wie Per Olov Enquist, der am Tisch schrieb, während das Kind darunter mit seinen Socken spielt.

«Mein eigener Tod ist näher gerückt, seit ich Kinder habe, das Leben wirkt kürzer und länger zugleich. Kürzer, weil mir klar ist, dass ich nicht so wichtig bin, wie ich geglaubt hatte, sondern nur ein kleines Stück von etwas unendlich Grossem.»

«Meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone» ist ein eigenartiges Buch, das mich bei der Lektüre hin- und herzerrte zwischen Begeisterung und Unverständnis. Vielleicht ist es die Fähigkeit der Autorin, aus sich herauszutreten. «Meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone» ist kein Tagebuch, aber vielleicht ein Spiegelkabinett. Wer in den Spiegel schaut, sieht nicht sich selbst, sondern sein seitenverkehrtes Spiegelbild. Kjersti A. Skomsvold stellt ihren Spiegelgarten so, dass sich ihr Sein und Tun mehrfach spiegelt, dass ich mich selbst in diesen Spiegelungen sehe. Es offenbaren sich Abgründe und Höhen, Selbstzweifel und Euphorie, Leidenschaft und der ganz gewöhnliche Grabenkrieg einer Langzeitbeziehung.

Ein Roman über das Schreiben, von der Macht des Schreibens und der, schreiben zu wollen, um jeden Preis, um sich selbst und manchmal gar andere zu retten.

Kjersti A. Skomsvold, geboren 1979 in Oslo, gilt als die wichtigste Gegenwartsautorin Norwegens. Für ihren Debütroman Je schneller ich gehe, desto kleiner bin ich (Hoffmann und Campe 2011) wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Neben ihren Romanen veröffentlichte sie Lyrik und autobiographische Prosa.

Ursel Allenstein (1978) übersetzt Literatur aus den skandinavischen Sprachen. u. a. Sara Stridsberg und Christina Hesselholdt. 2013 erhielt sie den Förderpreis der Kulturstiftung NRW und 2019 den Jane Scatcherd-Preis.

Beitragsbild © Sandra Kottonau

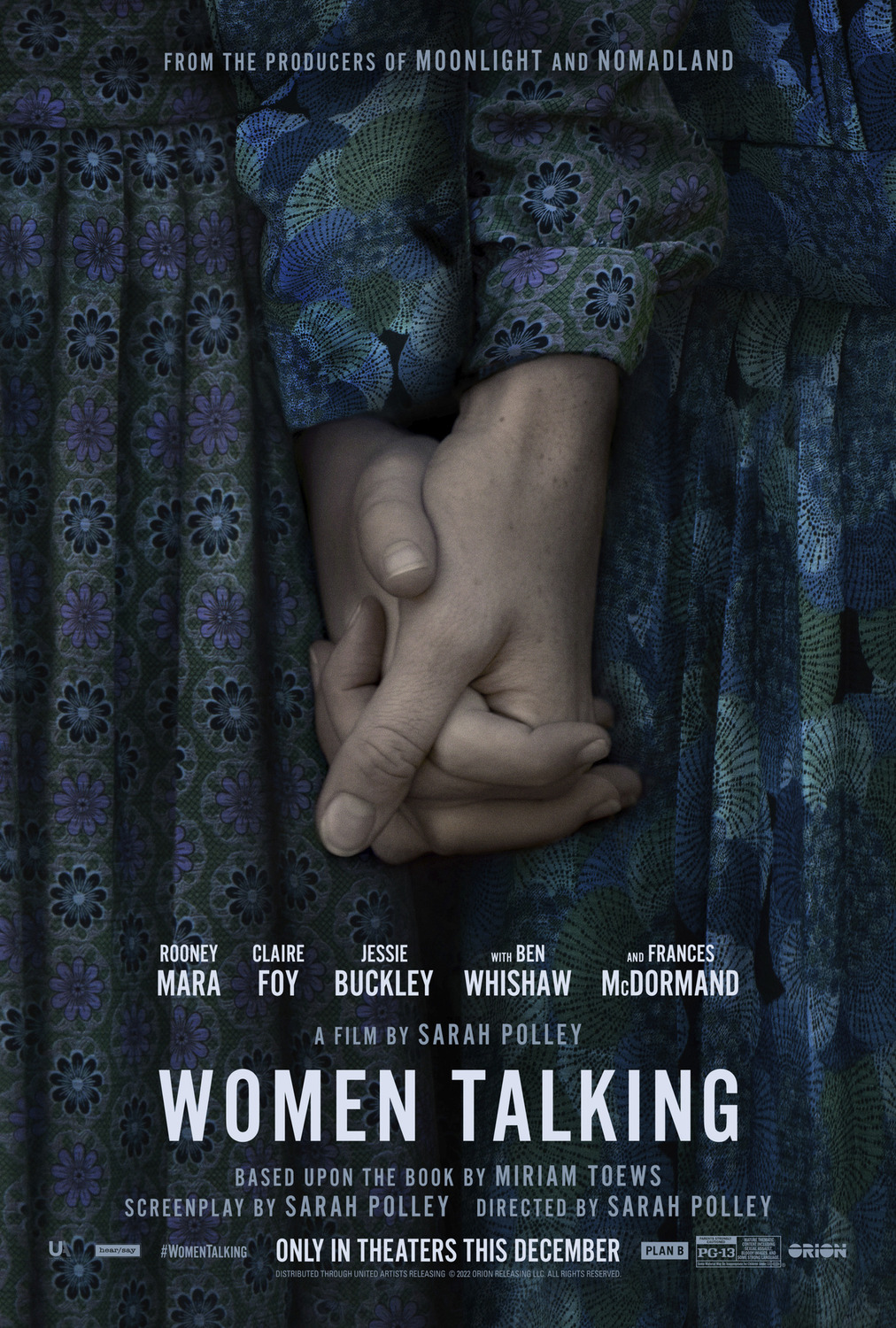

Geschichte der Frauen nacherzählen, noch Leser oder die Leserin zu nahe an die ProtagonistInnen heranlassen. Ich lese mit der Spannung, was geschehen wird, wenn die Männer zurückkehren, aber das ist den Gesprächen nur als tickende Uhr unterlegt. Auch die miteinander redenden Frauen in der Scheune bleiben Stimmen, bleiben eindimensional, selbst mit Namen und Status innerhalb der Frauengemeinschaft. Der einzige, der mir nahekommt, ist der Lehrer, August Epp, der sich einst traute, die Sekte zu verlassen, in der Stadt zu studieren und zu leben, der aus Naivität mit dem Gesetz in Konflikt kam, im Gefängnis sass, zurück nach Molotschna kam, aber nie mehr vollwertiges Mitglied der Gemeinde werden konnte – höchstens Lehrer (für die Knaben!).

Geschichte der Frauen nacherzählen, noch Leser oder die Leserin zu nahe an die ProtagonistInnen heranlassen. Ich lese mit der Spannung, was geschehen wird, wenn die Männer zurückkehren, aber das ist den Gesprächen nur als tickende Uhr unterlegt. Auch die miteinander redenden Frauen in der Scheune bleiben Stimmen, bleiben eindimensional, selbst mit Namen und Status innerhalb der Frauengemeinschaft. Der einzige, der mir nahekommt, ist der Lehrer, August Epp, der sich einst traute, die Sekte zu verlassen, in der Stadt zu studieren und zu leben, der aus Naivität mit dem Gesetz in Konflikt kam, im Gefängnis sass, zurück nach Molotschna kam, aber nie mehr vollwertiges Mitglied der Gemeinde werden konnte – höchstens Lehrer (für die Knaben!).

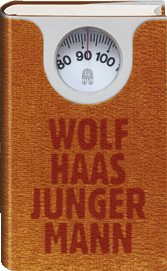

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt «Brennerova» (2014). Der Roman «Das Wetter vor 15 Jahren» erschien 2006, «Verteidigung der Missionarsstellung» 2012 bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.

Wolf Haas wurde 1960 in Maria Alm am Steinernen Meer geboren. Seine Brenner-Krimis erschienen ab 1996 in acht Bänden, zuletzt «Brennerova» (2014). Der Roman «Das Wetter vor 15 Jahren» erschien 2006, «Verteidigung der Missionarsstellung» 2012 bei Hoffmann und Campe. Wolf Haas lebt in Wien.