Dass in Solothurn nicht einfach die Literatur und ihre Akteur*innen gefeiert werden, dass etwas vom Geist der Gründungszeiten des Festivals geblieben ist, bewiesen die Solothurner Literaturtage heuer auf eindrückliche Weise. Durch den Umbau des Landhauses, seit Jahrzehnten traditionelles Festivalzentrum, sah sich das Festival zur Alternative gezwungen. Einer Alternative mit Zukunft!

Ohne dass sich das Festival ein Motto gegeben hätte, zog sich ein Thema durch fast alle Veranstaltungen der jährlich stattfindenden Werk- oder Nabelschau der nationalen Literatur; Institutionalisierte Gewalt, Rassismus, Unterdrückung, die Nachwirkungen kolonialer Gewalt, Gewalt gegen Frauen… kaum eine der Veranstaltungen belichtete nicht eine der Facetten einer menschlichen Tragödie, die sich die Öffentlichkeit noch immer nicht in seiner ganzen Breite zu stellen traut. Genau das soll passieren an diesem Festival. So wie die Gründer*innen vor 47 Jahren ein Forum für die aktuelle Literatur im Land schaffen wollten, sollte es ein Ort der Auseinandersetzung, des Austauschs werden. Eine Auseinandersetzung mit Themen und Texten.

Während uns die Fratze der Gewalt aus jeder Ecke des gegenwärtigen Lebens entgegengrinst, heisst es, sich dem Thema zu stellen. Literatur muss und soll ein Ort sein, an dem wir nicht nur konfrontiert werden, sondern eingeladen, sich ganz direkt mit den Auswirkungen von Gewalt auseinanderzusetzen.

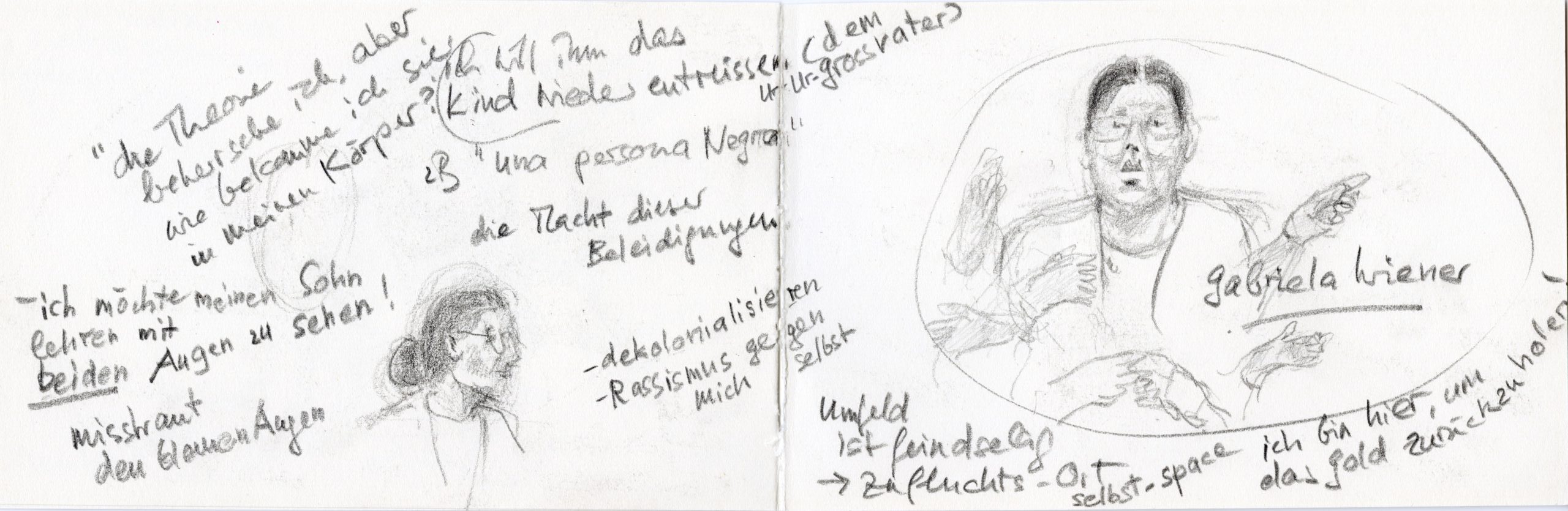

Ob das mit der peruanischen Schriftstellerin Gabriela Wiener geschieht, die aus dem spanischen Exil mit ihrem Romandebüt «Unentdeckt» 2024 auf der Longlist für den International Booker Prize stand über koloniale Gewalt, mit Lizzie Doron und ihrem Buch «Wir spielen Alltag. Leben in Israel nach dem 7. Oktober. Leben in Israel nach dem 7. Oktober» über den Terror im eigenen Land, oder mit Yevgenia Belorusets und ihrem Tagebuch «Anfang des Krieges» über den brutalen Angriffskrieg Putins in der Ukraine, oder mit dem Roman von Volha Hapeyeva «Samota. Die Einsamkeit wohnte im Zimmer gegenüber», der sich sinnlich und poetisch mit der politischen Stille in ihrem Heimatland Weissrussland beschäftigt oder auch mit den ganz eigenen und eigenwilligen Auseinandersetzungen der Schriftstellerinnen Nora Osagiobare «Daily Soap» und Regina Dürig «Frauen und Steine», die sich mit ganz persönlichen Gewalterfahrungen auseinandersetzen – die Solothurner Literaturtage boten vielerlei Anlass zu Auseinandersetzung und Diskussion.

Aber auch in der direkten, unmittelbaren Konfrontation mit Texten. Im Format «Skriptor» diskutieren Autor*innen oder Übersetzer*innen zusammen mit dem Publikum einen in Arbeit befindlichen Text. Dabei geht es nicht wie beim Bachmannlesen in Klagenfurt um das gnadenlose Zerlegen eines Textes, sondern um das Wachsen eines Textes. Reaktionen, Fragen, Anregungen, Reibungen sollen den jeweiligen Testlieferant*innen Möglichkeiten geben, einem Text jene Hefe unterzumischen, der ihn aufgehen und wachsen lässt. Nirgendwo an den Solothurner Literaturtagen kommt man Texten näher wie an diesen Veranstaltungen – gerade eben, weil die vorgelegten Texte noch mitten im Entstehen sind.

Wie immer an den Solothurner Literaturtagen fehlen auch die grossen Namen nicht. Marlene Streeruwitz, vielfach ausgezeichnete Autorin, mit streitbaren Meinungen und immer wieder pointierten Aussagen, versuchte sich in einem Gespräch mit Jonas Lüscher zum Thema «Demokratie unter Druck» den Auswüchsen von Populismus und Radikalität zu stellen. Ein schwieriges Unterfangen, wenn ein Gespräch nicht über Behauptungen hinauskommt und die Inszenierung wichtiger scheint als Inhalte. Auch Francesca Melandri, die italienische Autorin, die mit «Kalte Füsse» an die Solothurner Literaturtage kam, war nicht bereit für ein wirkliches Gespräch auf der Bühne. Ihr Auftritt war vielmehr ein Vortrag über die Auseinandersetzung mit dem «Schreiben über den Krieg», die Unmöglichkeit, sich als Unbeteiligte in diesen Schrecken hineinzufühlen und den Versuch, es mit dem Schreiben doch zu tun.

Würdig und festlich waren sowohl die Preisverleihung des Solothurner Literaturpreises an Alain Claude Sulzer für sein Lebenswerk und die Verleihung der Schweizer Literaturpreise an Laura Leupi mit «Das Alphabet der sexualisierten Gewalt», Romain Buffat mit seinem Roman «Grande-Fin«, Eva Maria Leuenberger mit ihrem Lyrikband «die spinne », Catherine Lovey mit ihrem Roman «histoire de l’homme qui ne voulait pas mourir», der 2026 auf Deutsch erscheinen soll, Nadine Olonetzky mit ihrer historisch-litauischen Auseinandersetzung «Wo geht das Licht hin, wenn der Tag vergangen ist», Béla Rothenbühler mit seinem Mundartroman «Polifon Pervers«, der schon für den Schweizer Buchpreis 2024 nominiert war und Fabio Andina mit seinem Roman «Sedici mesi» («Sechzehn Monate») – und Fleur Jaeggy, mit dem Schweizer Grand Prix Literatur 2025, einer Grande-Dame der Schweizer Literatur, ausgezeichnet für ein Werk, dessen Strahlkraft weit über Grenzen hinausgeht. Eine Demonstration der Vielfalt schweizerischen Literaturschaffens!

Wäre Peter Bichsel im März 2025, eine Woche vor seinem 90. Geburtstag, nicht gestorben, hätte man den «Meister der kurzen Form» gefeiert. Er wäre unter einem der Sonnenschirme vor dem Restaurant Kreuz gesessen, umgeben von seinen Freunden, jenen, die ihm geholfen hätten, den beschwerlich gewordenen Weg unter die Füsse zu nehmen. Man hätte ihm gratuliert und er hätte abgewinkt, so wie ihm eine grosse Feier zuwider gewesen werde. Er hätte je nach Tageszeit vielleicht einen Roten getrunken und manchmal gedankenverloren über die Schulter seiner Gegenüber geschaut.

Trotzdem war Peter Bichsel da. Und zwar nicht nur an der rührenden Gedenkveranstaltung mit Peter Stamm, Guy Krneta, Kay Matter, Flurina Badel

dem Musiker Daniel Woodtli. Seit ein paar Monaten und während der Literaturtage permanent besetzt, befindet sich an der Schaalgasse 4 in Solothurn, zehn Atemzüge entfernt vom Restaurant Kreuz, für Bichsel zeitlebens ein Dreh- und Angelpunkt seines Lebens, das Büro Bichsel. Ein einziger Raum, in dem der Geist Bichsels weiterlebt und weiterschreibt, nicht nur seine Schreibmaschine im Schaufenster. Sein Leben pulst weiter, in seinen Büchern, die im Suhrkamp Verlag einen guten Hafen gefunden haben, im Büro Bichsel, dass nicht nur erinnert, sondern Ausgangspunkt für ein mobiles Bichsel-Museum ist. Aber es pulst auch weiter im Festival selbst, war Peter Bichsel doch 1978 Initiant des Festivals, zusammen mit vielen anderen. Gut, dass dort, im Herzen der Stadt Solothurn, Peter Bichsel seinen Platz hat. «Es gibt einen Verein namens Büro Bichsel, was die genau machen, weiss ich nicht. Aber es sind gute Leute, sie dürfen.» Peter Bichsel in der NZZ am Sonntag, 19.1.2025.

Danke! Solothurn war ein Fest! Durch und durch gelungen!

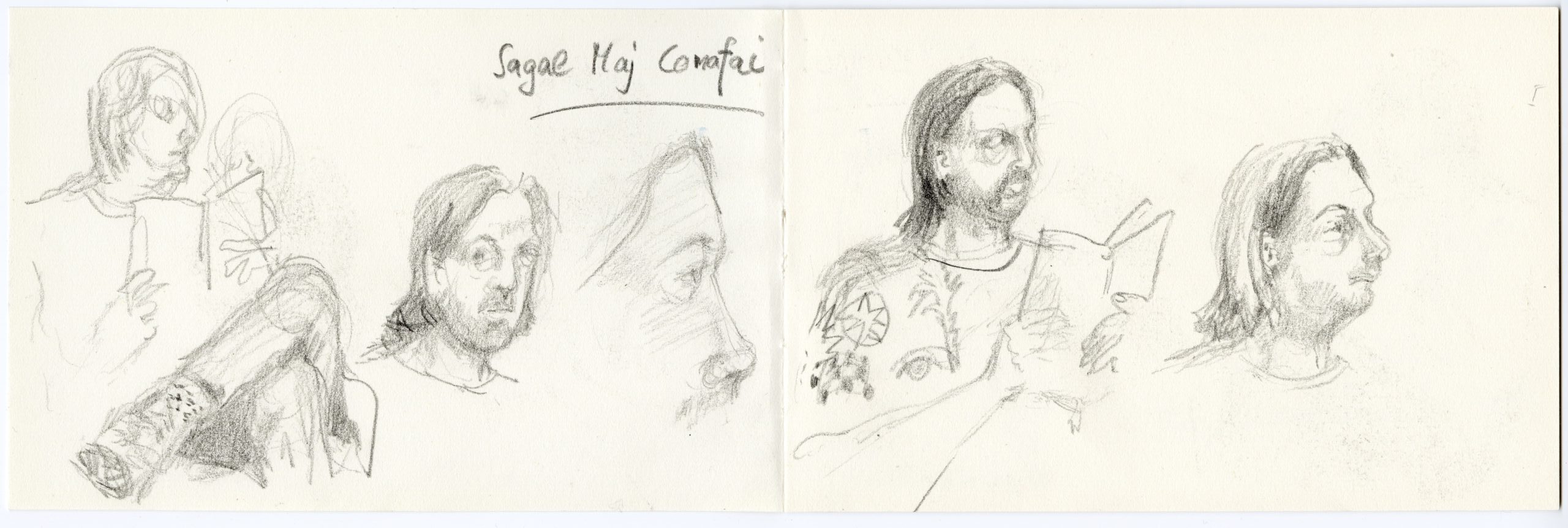

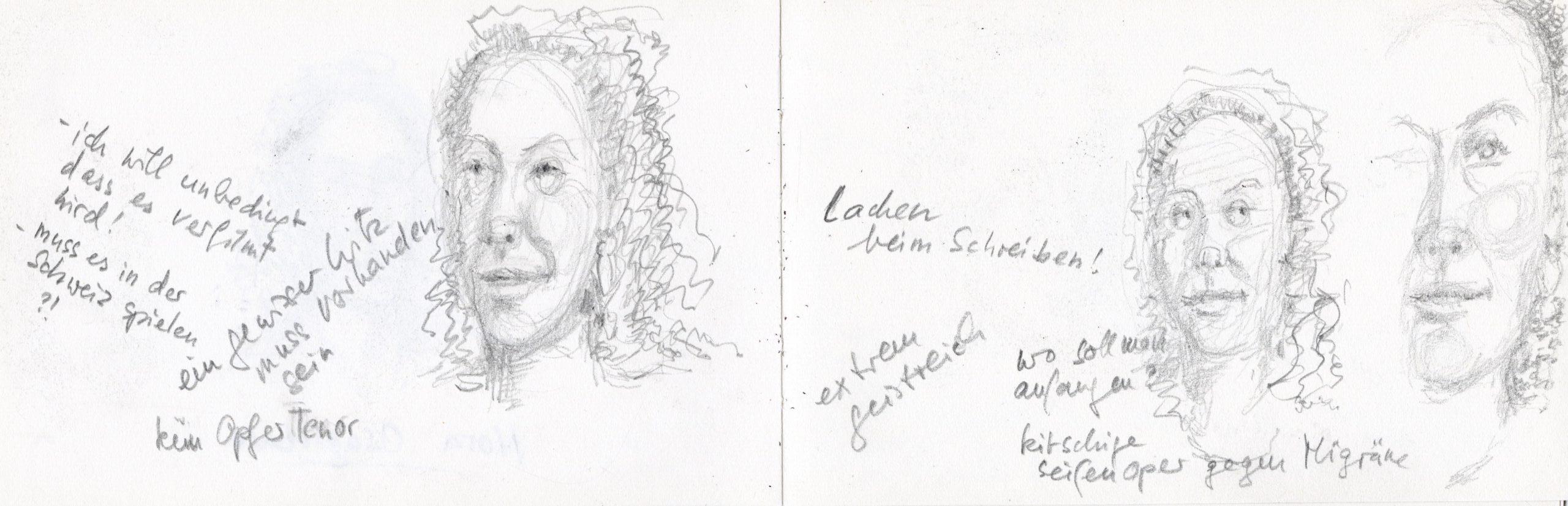

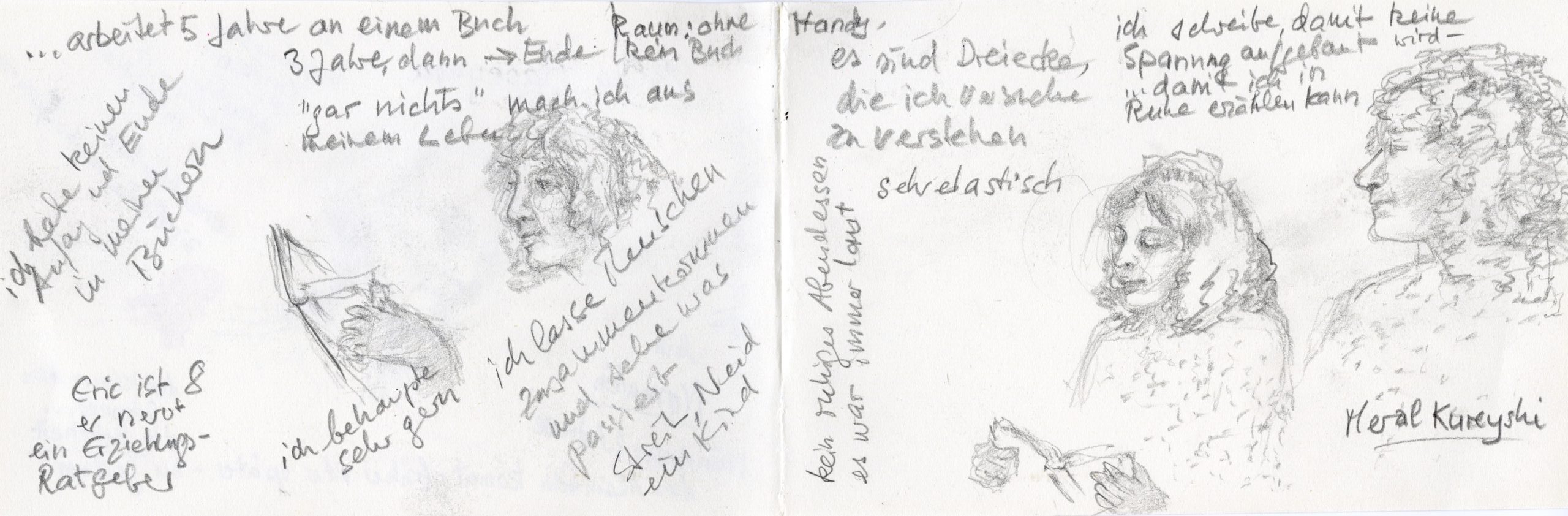

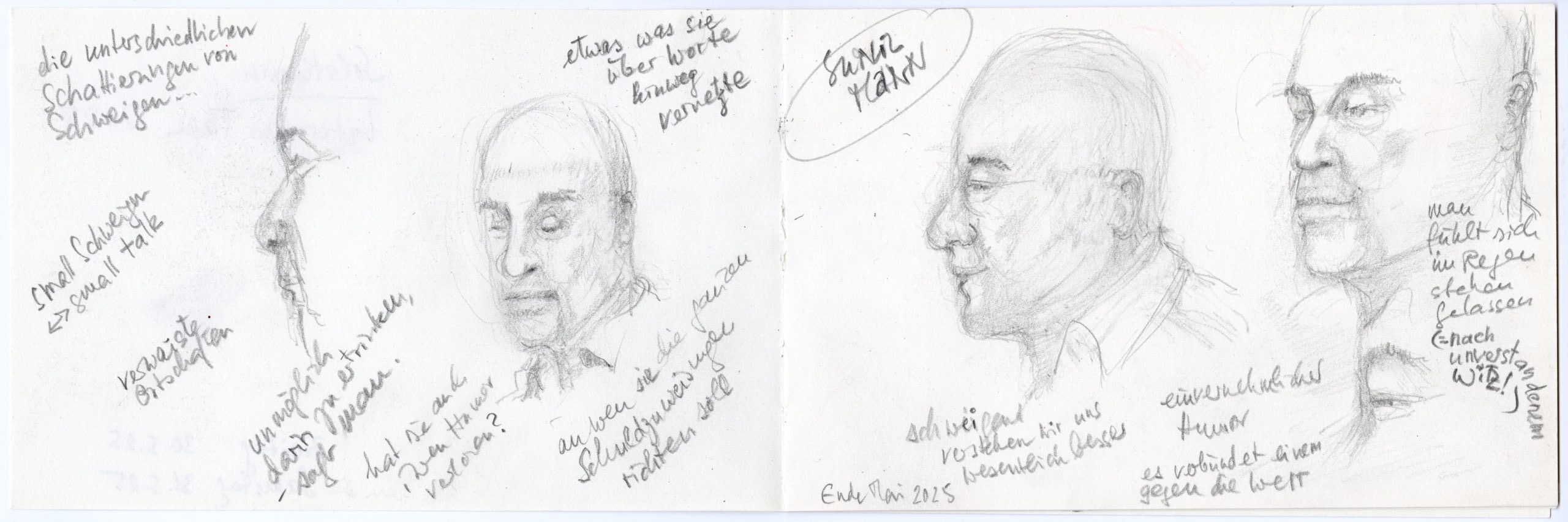

Zeichnungen © Charlotte Walder / literaturblatt.ch

Beitragsfoto © fotomtina