Lieber Bär

Die Lektüre des neuen Romans von Jonas Lüscher entlässt mich mit sehr gemischten Gefühlen. So wie ich vieles im Roman nicht einordnen kann, so kann ich nicht einmal den Titel „Verzauberte Vorbestimmung“ einordnen. Aber vielleicht ist genau das Prinzip „Einordnungsversuch“ der Schlüssel zu Jonas Lüschers Roman.

Jonas Lüscher schrammte während der Covid-Pandemie knapp am Tod vorbei. Er ist ein Gezeichneter. Ich begegnete ihm nach seiner Krankkeit in Leukerbad am dortigen Literaturfestival, wo er Auszüge aus einem Manuskript las. Als wir uns auf der Strasse begegneten, miteinander sprachen, traf ich einen ganz anderen Jonas Lüscher wie vor der Pandemie; verletzlich, dünnhäutig, vorsichtig. Damals auf der Intensivstation stand eine ganze Batterie von Maschinen um das Bett des Schriftstellers, der währnd bestimmter Phasen schon glaubte, in den Prozess des Sterbens übergegangen zu sein. Das beschreibt Jonas Lüscher in seinem Roman, wenn auch erstaunlich zurückhaltend. Er war ganz und gar abhängig von Maschinen, die lebenswichtige Körperfunktionen übernahmen. Es muss eine ganz eigene Erfahrung sein, dass man sein physisches Dasein Geräten übergeben muss, dass man in Phasen maximaler Empfindsamkeit zu einem eigentlichen „Cyborg“ wird, unfreiwillig.

Jonas Lüscher schrammte während der Covid-Pandemie knapp am Tod vorbei. Er ist ein Gezeichneter. Ich begegnete ihm nach seiner Krankkeit in Leukerbad am dortigen Literaturfestival, wo er Auszüge aus einem Manuskript las. Als wir uns auf der Strasse begegneten, miteinander sprachen, traf ich einen ganz anderen Jonas Lüscher wie vor der Pandemie; verletzlich, dünnhäutig, vorsichtig. Damals auf der Intensivstation stand eine ganze Batterie von Maschinen um das Bett des Schriftstellers, der währnd bestimmter Phasen schon glaubte, in den Prozess des Sterbens übergegangen zu sein. Das beschreibt Jonas Lüscher in seinem Roman, wenn auch erstaunlich zurückhaltend. Er war ganz und gar abhängig von Maschinen, die lebenswichtige Körperfunktionen übernahmen. Es muss eine ganz eigene Erfahrung sein, dass man sein physisches Dasein Geräten übergeben muss, dass man in Phasen maximaler Empfindsamkeit zu einem eigentlichen „Cyborg“ wird, unfreiwillig.

„Verzauberte Vorbestimmung“ ist ein Konglomerat aus verschiedensten Handlungssträngen und Personen, Handlungssträngen, die sich überschneiden und solchen, die sich wieder verlieren. Personen, die über Dutzende von Seiten zentral erscheinen, dann aber nie mehr auftauchen. Einzige Konstanten in dem Buch sind der suchende Erzähler und der Schriftsteller, Dramatiker, Maler und Filmemacher Peter Weiss, der sich mit seinem Spätwerk „Die Ästhetik des Widerstands“ ein literarisches Denkmal setzte. Eine Figur in Lüschers Roman, die in ganz unterschiedlichen Zuständen und Erzählebenen auftaucht. Wie Lüscher selbst ein ewig Suchender, seine Kunst ein einziger Versuch des Einordnens. Eine andere Konstante in Lüschers Roman ist die Auseinandersetzung mit Technik, mit Maschinen, sei das die Maschinerie der modernen Kriegsführung, jene der Industrialisierung, der Medizin bis in die Architektur des Grossenwahns, wenn der Erzähler im Ägypten der Zukunft zwischen der perfekten Retorte und dem Realen, Vergessenen pendelt.

Das Buch beginnt mit Knall und Rauch. Ich erinnere mich an einen Kinobesuch zusammen mit meiner Frau vor vielen Jahren. Ich überredete sie zum Film „Der mit dem Wolf tanzt“, ein Streifen, der mit einem minutenlangen Schlachtgemetzel beginnt. Ich musste meine Frau während Minuten trösten, zurückhalten, beschwichtigen und besänftigen, damit die dem Kino nicht entfloh. Genauso ging es ihr mit «Verzauberte Vorbestimmung» (Übrigens ein Titel, der angesichts des Romananfangs arg strapaziert!). Jonas Lüscher beschreibt die Erlebnisse eines algerischen Soldaten während des ersten Weltkriegs in den Schützengräben gegen die Deutschen. Den ersten strategischen Giftgasangriff, das Herannahen eine beinah fluoreszierenden Wolke, in der alles grausam erstickt, Menschen mit schrecklich verzerrten Fratzen tot zusammenbrechen. Eine apokalyptische Szenerie, die eigenartig fesselt und ebenso abschreckt. Aber wer sich an die Fersen dieses algerischen Soldaten heftet, verliert ihn wieder, obwohl er Jahre später in Paris zum Postboten geworden ist. Ein Erzählstrang, der wie viele andere aus dem Meer der Möglichkeiten auftaucht und wieder versinkt. So wie die Geschichte eines anderen Postboten, des Franzosen Joseph Ferdinand Cheval, der zwischen 1879 und 1922 an seinem „Palais idéal“ baute, aus gesammelten Steinen, auf einem Grundstück weitab, einem Monument, das Künstler wie Max Ernst und Pablo Picasso faszinierte und bis heute viele Touristen lockt. Oder sie Geschichte von Ned Ludd im tschechischen Varnsdorf, einem Ort der aufblühenden Textilindustrie. Ein Aufstand der Arbeiter, einer Frauenrevolte, einem Fabrikgrossbrand. Eine Geschichte, die Lüscher in ganz eigener Sprache, beinah märchenhaft erzählt. Eine Geschichte, bei der es aber weder um das Personal noch um die Geschichte selbst geht.

„Verzauberte Vorbestimmung“ ist eine literarische Auseinandersetzung. Sprachgewandt, plottabgewandt. Lüscher will weder unterhalten noch betäuben. Er nimmt mich mit in seine Odyssee, in ein Labyrinth, von dem nicht einmal er selbst das Ziel, die Mitte gefunden hat. Ein literarischer Stoffknäuel mit vielen Anfängen und Enden, ein Flickenteppich aus Fragmenten, Zuständen und Erzählebenen, der von mir alles abfordert, viel mehr, als ich bei fast allen Autorinnen und Autoren zulassen würde. Jonas Lüscher schreibt mit der Membran eines Überempfindlichen, eines Hochsensiblen, eines Verwundeten, Gezeichneten.

Ich tat mich schwer mit der Lektüre, obwohl es immer wieder lange Passagen der Beglückung gab, nicht zuletzt dank seiner Sprachkunst. Ich werde Zeuge dieser Hypersensibilität. Und wenn ich die Lektüre zu einer solchen Zeugenschaft machen kann, dann lese ich mit grösstem Interesse und unsäglichem Staunen.

***

Lieber Gallus

Ich habe bisher keinen Roman von Jonas Lüscher gelesen, aber schätze seine klugen Gespräche über unsere Gesellschaft und deren Zukunft in verschiedenen Medien. So interessierte ich mich sehr für seinen neuen Roman. Wegen einer vernichtenden Kritik in einer Innerschweizer Zeitung vor der ersten Lesung in der Schweiz war ich verunsichert, ob ich dieses Werk lesen soll, habe dann aber das Buch trotzdem gekauft. Wie reich wurde ich belohnt! Hilfreich war die Lektüre seiner Poetik-Vorlesungen von 2019 «In die Erzählung flüchten», wo das «Oszillieren zwischen mathematisch messbarer Wissenschaft und erzählender Literatur, zwischen Aufklärung und Romantik» ausführlich besprochen wird.

Obwohl die Lektüre von «Verzauberte Vorbestimmung» anspruchsvoll ist, habe ich das Buch mit Interesse und Gewinn gelesen. Dass sich vieles nicht einordnen lässt, gefällt mir als Ausdruck der Herausforderungen und Ambivalenz des Menschen im Umgang mit Maschinen. Das in fünf Teile gegliederte Werk zeigt mehrere Erzählstränge, die abbrechen, wieder auftauchen und inkonstant durch die verschiedenen Abschnitte führen. Auch die Zeitebenen wechseln oft ohne Übergang, beginnen im Ersten Weltkrieg und enden in der Nach-Putin Ära. Die Auswirkungen der Macht der Technik und des Geldes auf die Menschen bestimmen in vielfältiger Weise den Text. Zum Beispiel die Veränderung des Ertrags der Arbeit an neuen Webstühlen in der Fabrik im Vergleich zu der an der Heimarbeit:

Sein Staunen über die Zahlen, die sich da untereinander reihten, Beträge, die ihm vor kurzem noch fantastisch erschienen waren, fand kein Ende. Es war ihm, als täten sich ganz neue Möglichkeiten, eine Ahnung eines anderen Lebens, vor ihm auf, und mit diesem weiten Horizont, der aber bei genauerer Betrachtung nur aus dem Wort «mehr» bestand, einem Begriff, den er nicht in der Lage war, mit konkreten Vorstellungen zu füllen, kam die Gier in sein Leben.

Mehrere Kapitel werden durch Peter Weiss, Maler, Autor, Filmer, der als Alter Ego auftritt, miteinander vernetzt. Sein frühes Gemälde «Die Maschinen greifen die Menschen an» stellt bildhaft die Ambivalenz des Verhältnisses Mensch- Maschine dar. Mit Peter Weiss besuchen wir auch den «Palais Idéal» vom Briefträger Cheval in Hauterives und die Weber im tschechischen Varnsdorf.

In den letzten zwei Kapiteln befinden wir uns im futuristischen Ägypten mit Cyborgs, Mensch-Maschinen, und Androiden, umgeben vom grössenwahnsinnigen architektonischen Gebilde New Kairo, herausgestampft aus der Wüste, absurd und eklektisch mit einem geplanten 1000 Meter hohen Wohn-Obelisken. Vor einem Jahr war ich in Ägypten auf den Spuren der Pharaonen und deren Grabstätten, 4000 Jahre alt und noch in besten Farben leuchtend, daneben Kairo und Alessandria als verkommene Moloche voll Lärm, Armut und Müll neben hochglanzpolierten Inseln für die Touristen. Aus dem Flugzeug konnte ich damals einen Blick auf die New Administrative Capital werfen. Mich beschäftigten und belasteten diese Gegensätze sehr. Literarisch drückt Jonas Lüscher dies so aus:

Für einen Moment war ich in der Lage gewesen, die pittoreske und exotische Seite dieser mir fremden Landschaft und dieser mir fremden Menschen mit ihren mir fremden Leben zu sehen, aber bald war es nur noch die Armut, manchmal sogar die schiere Not, die sich mir aufdrängte, und die neue Stadt in der Wüste, durch die ich mich noch keine vierundzwanzig Stunden zuvor hatte fahren lassen, erschien mir grotesk weit weg, und doch war es dasselbe Land, unbegreiflicher noch, dieselbe Regierung, die für beides verantwortlich war, und so unbegreiflich mir dies in jenem Moment schien, so einfach zu verstehen war der ökonomische Mechanismus, der die beiden Realitäten miteinander verband, die sechzig Milliarden, die sich der Feldmarschall aus China und den Golfstaaten geliehen hatte, um seinen Traum zu bauen, und der sinkende Wert des ägyptischen Pfunds, der das Elend der Menschen, die ich vor dem Fenster an mir vorbeiziehen sah, Tag für Tag vergrösserte und ein Entrinnen unwahrscheinlicher machte.

Das zentrale Thema, das Überleben seiner schweren Covid Erkrankung im wochenlangem Koma auf der Intensivstation dank neuester Technik kommt, nach kurzem Anklingen am Anfang des Buches, erst im letzten Teil zur Sprache: Ein «Gespräch» zwischen einem Taxifahrer ohne Englischkenntnisse und dem Protagonisten ohne Arabischkenntnisse mittels Google-Translater führt zum Nachdenken über die Technik-Skepsis des Autors, der als wahrer Cyborg seine Covid Erkrankung nur dank der Herz-Lungen-Maschine überleben konnte. Diese Erfahrung prägte sich tief ein, Personen die im Koma wie in einem Traum vorhanden waren, werden nach dem Aufwachen wie Verstorbene vermisst.

Dieser in seiner Struktur und in seiner Sprache einzigartige Roman umfasst die Zeitspanne von 1914 bis in die Zukunft, wo Cyborgs, also Mensch-Maschinen, ans Weltwissen angeschlossen sind. Die Beziehung von Menschen und Maschinen, deren grossartige Möglichkeiten, aber auch deren potenzielle Gefahren, zieht als roter Faden durch dieses Buch. Es endet mit hoffnungsvollem Ausblick.

Die Anregungen und die Auseinandersetzung mit diesem Buch werden mich noch lange begleiten. Ich wünsche ihm viele aufmerksame Leser!

Herzlich

Bär

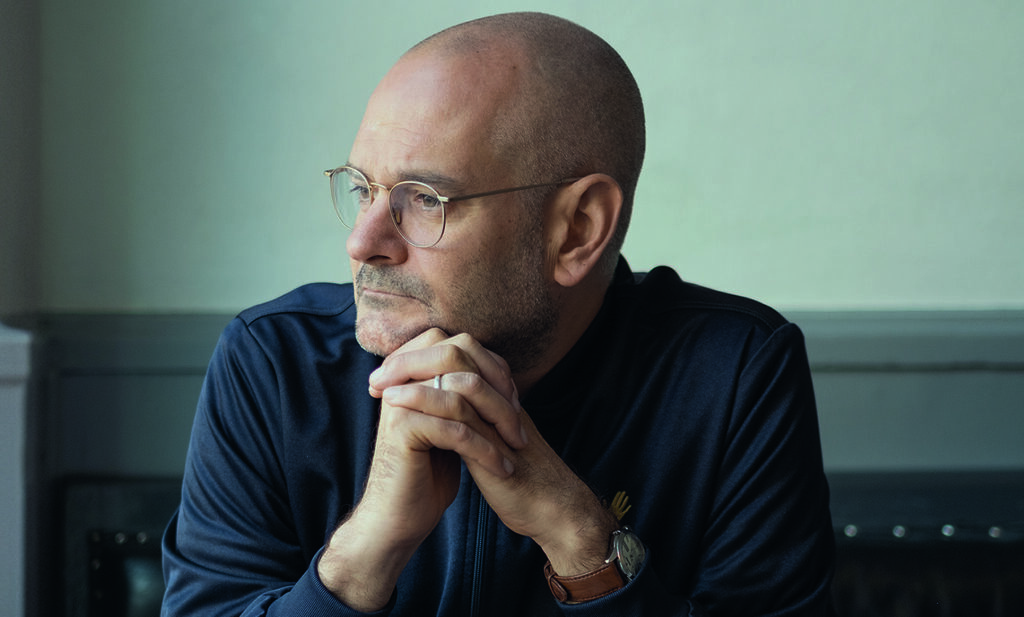

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, er lebt in München. Seine Novelle Frühling der Barbaren war ein Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Lüschers Roman «Kraft» gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt ausserdem u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Prix Franz Hessel und den Max Frisch-Preis der Stadt Zürich. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Jonas Lüscher wurde 1976 in der Schweiz geboren, er lebt in München. Seine Novelle Frühling der Barbaren war ein Bestseller, stand auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis und war nominiert für den Schweizer Buchpreis. Lüschers Roman «Kraft» gewann den Schweizer Buchpreis. Jonas Lüscher erhielt ausserdem u.a. den Hans-Fallada-Preis, den Prix Franz Hessel und den Max Frisch-Preis der Stadt Zürich. Seine Bücher sind in über zwanzig Sprachen übersetzt.

Herzlichen Dank an Jonas Lüscher für die Recherchefotos.

Beitragsbild © Hassiepen