Irgendwann scheint es kein Zurück mehr zu geben. Julia verliebt sich in einen Künstler, einen Mann, der sie vielfach fasziniert und in eine Welt mitnimmt, die Julia stets vor Augen hatte, sieht sie sich doch selbst als Künstlerin, will malen, zeichnen, sich ganz ihren Leidenschaften widmen. Aber aus dem Weg ins Glück wird ein Sog in eine Welt, die Julia mehr und mehr die Kehle schnürt.

Julia, eingeklemmt in Strukturen, die ihr die Hände ebenso wie den Kopf binden, sehnt sich nach Befreiung. Die Beziehung mit David, der nie da ist und mit dem alles in unverrückbaren Bahnen eingeschrieben ist, ihre Schwester, die auf dem elterlichen Hof lebt und arbeitet und wieder schwanger ist, der Grossvater, der sie das Sehen und Zeichnen lehrte, der der einzige war, der uneingeschränkt an ihre Fähigkeiten glaubte und immer mehr einsinkt in seine gesundheitlichen Unzulänglichkeiten. Ein Netz, in dem sie sich gefangen sieht.

Sie lernt Joe kennen, einen charismatischen Künstler, einen, der sie respektiert, der an ihre Fähigkeiten als Künstlerin glaubt, an dessen Seite sie hofft, jenen Raum zu bekommen, der ihr zusteht. Sie verliebt sich. Obwohl sie vom ersten Moment weg spürt, dass ein dunkler Schleier über dem Mann hängt. Joe scheint sie ganz zu verstehen. Und als er sie einlädt zu ihm zu ziehen, nachdem die Beziehung zu David eskalierte, scheint sich eine Tür zu öffnen, ein Weg, auch wenn sie die einzige ist, die ganz an diesen glaubt. Auch wenn Freundinnen und Cousine mehr als kritisch auf das reagieren, was seinen Lauf nimmt.

Joe macht ihr seine Türe auf und schliesst hinter ihr zu. Joe malt grossformatige Bilder toter Frauen, besessen, wie in einem grossen Rausch, eingenebelt in seinem eigenen Trauma. Aber statt dass Julia zu einer Mit- oder Gegenspielerin wird, soll sie seine Muse werden, sein Modell, Projektionsfläche seiner Leidenschaften – und seiner willkürlichen Ausbrüche. Immer mehr taucht Julia in Zwänge und Fesseln, immer noch in der Hoffnung, es würde sich wandeln, er würde ihr den versprochenen Platz zugestehen, sie endlich tun lassen, was sie sich in seinem Schatten erhoffte.

Als der Gesundheitszustand ihres Grossvaters immer dramatischer wird und seine Verweigerung dazu führt, dass es Julia versäumt, rechtzeitig ans Sterbebett ihres Grossvaters zu fahren, als die Pandemie um sich greift und Joe in einen permanent panischen Zustand versetzt, wird die Schlinge um ihren Hals immer fester. Joe zwingt Julia zu einer Flucht in eine abgelegene Jagdhütte, weit weg von den Auswüchsen kollektiver Angst und Paranoia. Es bahnt sie jene Katastrophe an, die Julia über Wochen und Monate zu verleugnen versuchte.

Barbara Riegers Roman ist beklemmend. Ein Protokoll dessen, was man „toxische Beziehung“ nennt. Man möchte während der Lektüre zwischen die Seiten schreien, weil es beim Lesen so geht wie all jenen, die Julia immer wieder zu warnen versuchen. Mit jeder Seite, die man liest, bestätigen sich Ahnungen, wird das Drohende immer unausweichlicher. Barbara Rieger zeichnet das Psychogramm einer Frau, die in ihrer Hoffnung und Sehnsucht ausblendet und sich immer tiefer in einen Tunnel hineinbegibt, aus dem kein Fluchtweg, nicht einmal eine Umkehr offensteht. Warum geht man offenen Auges in die Katastrophe? Wie schafft man es, alle Zeichen und Warnungen in den Wind zu schlagen? Wie kann man sich derart blenden lassen? Scheinbare Zeichen des Vertrauens werden zu Warnungen, nur ja keine Grenze zu überschreiten, Gebote nicht zu missachten.

„Eskalationsstufen“ ist ein klaustrophobischer Tripp in eine Hölle aus Obsession und Leidenschaft. Stark geschrieben!

Interview

Eigentlich eine Liebesgeschichte. Für Julia zuerst die Rettung aus einer Beziehung, die sich totgelaufen hatte. Warum kann uns die Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit derart in einen Tunnel zwingen, aus dem es kein Entrinnen gibt. Frauenhäuser sind voll mit Frauen, die sich einst verliebten, alle ihre Hoffnung in eine Beziehung, alles auf eine Karte setzten. Da war überall einmal Liebe, oder zumindest das, was man als solche verstand. Warum schafft es rationales Denken nicht? Warum können wir uns dem Sog falscher Hoffnungen nicht entziehen?

Eigentlich eine Liebesgeschichte, aber was ist das für eine Liebe?

Unsere Vorstellungen von Liebe wurden durch patriarchales Denken geprägt. Auch wenn wir nun vielleicht anders denken, fühlen wir vielleicht noch nicht anders. Das Narrativ beispielsweise des – in etwas Monströses – verwandelten Prinzen, der durch die Liebe einer besonderen Frau gerettet werden kann, ist, denke ich, noch immer vorherrschend.

Überspitzt formuliert: Jede will diese eine besondere Frau sein. Keine will alleine bleiben. Jede will den Prinzen. Den Prinzen zu bekommen ist doch das Größte im Leben einer Frau!

Für mich steht hinter dem Roman eigentlich die Frage, ab wann Liebe, so wie wir sie kennen und denken, gewaltvoll wird und ob die Gewalt dieser Liebe nicht sogar innewohnt.

Julia malt Bäume, Joe malt tote Frauen. Grösser könnte der Gegensatz nicht sein. Nicht dass diese Tatsache allein schon Warnung genug sein könnte, hat sich die bildende Kunst ja längst von verklärtem Idyll befreit. Aber Julia verweigert sich den Zeichen konstant. Nicht nur in Beziehungen verweigern wir uns den Zeichen. Die Tatsache, dass sich Menschen offenen Auges ins Verderben, ins totale Abseits manövrieren können, sehen wir bis in die Politik. Dort nützt auch besonnenes Argumentieren nicht mehr. Müsste man nicht eigentlich resignieren?

Das Gefühl der Überforderung und Machtlosigkeit angesichts national- und weltpolitischer, gesellschaftlicher, ökologischer und sonstiger Zustände kommt auch bei mir immer wieder auf. Man könnte resignieren, ja. Oder eine Pause einlegen, sich abschotten, wenn man die Möglichkeit dazu hat und durchatmen. Oder wie wäre es mit einer Revolution?

Da ist das Ideal einer Liebe, einer Beziehung. Da ist die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, nach einem Nest, in dem man sich sicher fühlt, in dem man sich ganz so zeigen kann, wie man ist. Dort all die menschlichen Unzulänglichkeiten, das Versagen, die Eigendynamik einer sich anbahnenden Katastrophe. Ihr Roman ist schonungslos ehrlich. Einen Roman zu schreiben kostet Kraft. Aber ein solcher doch noch viel mehr!

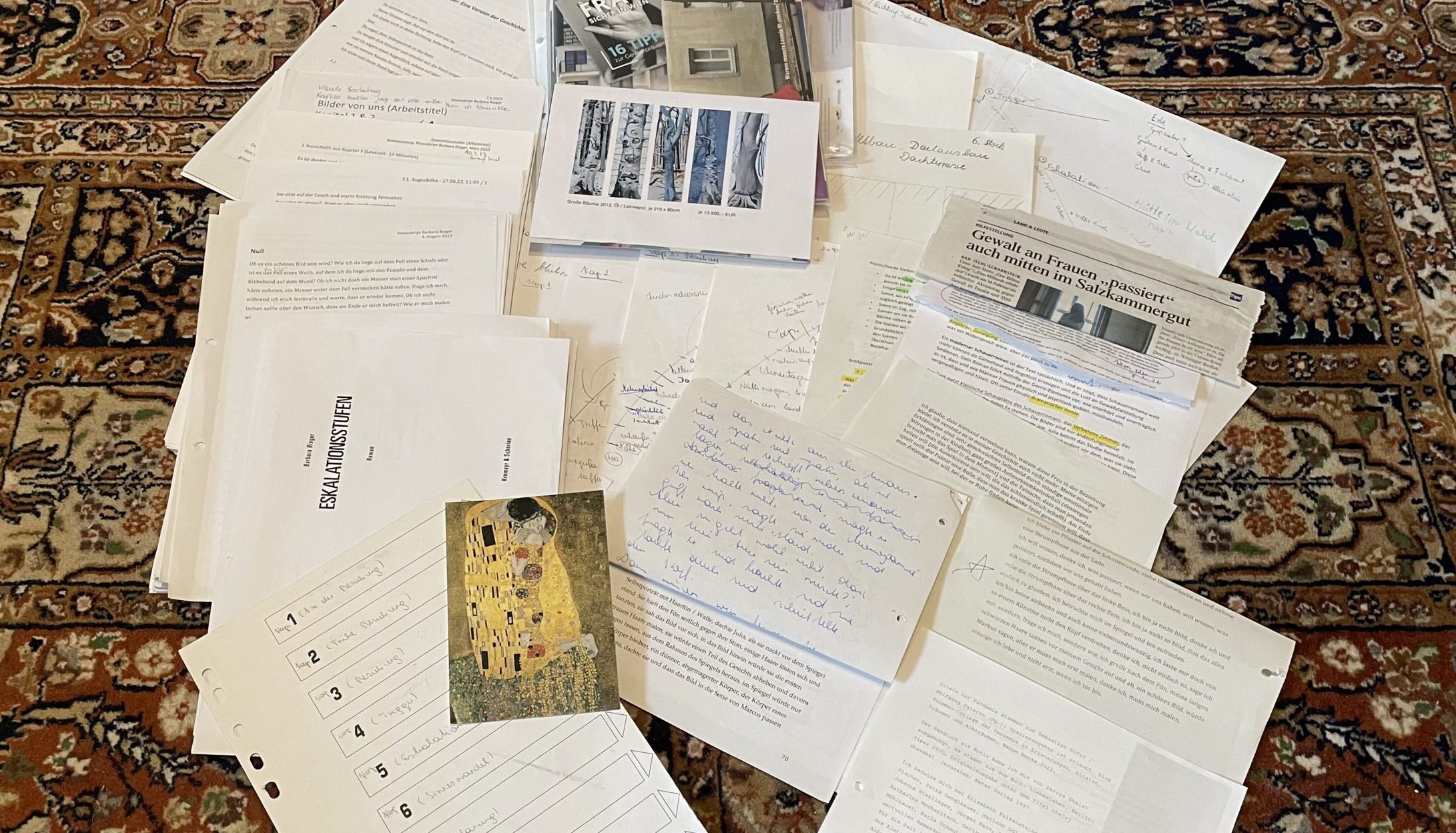

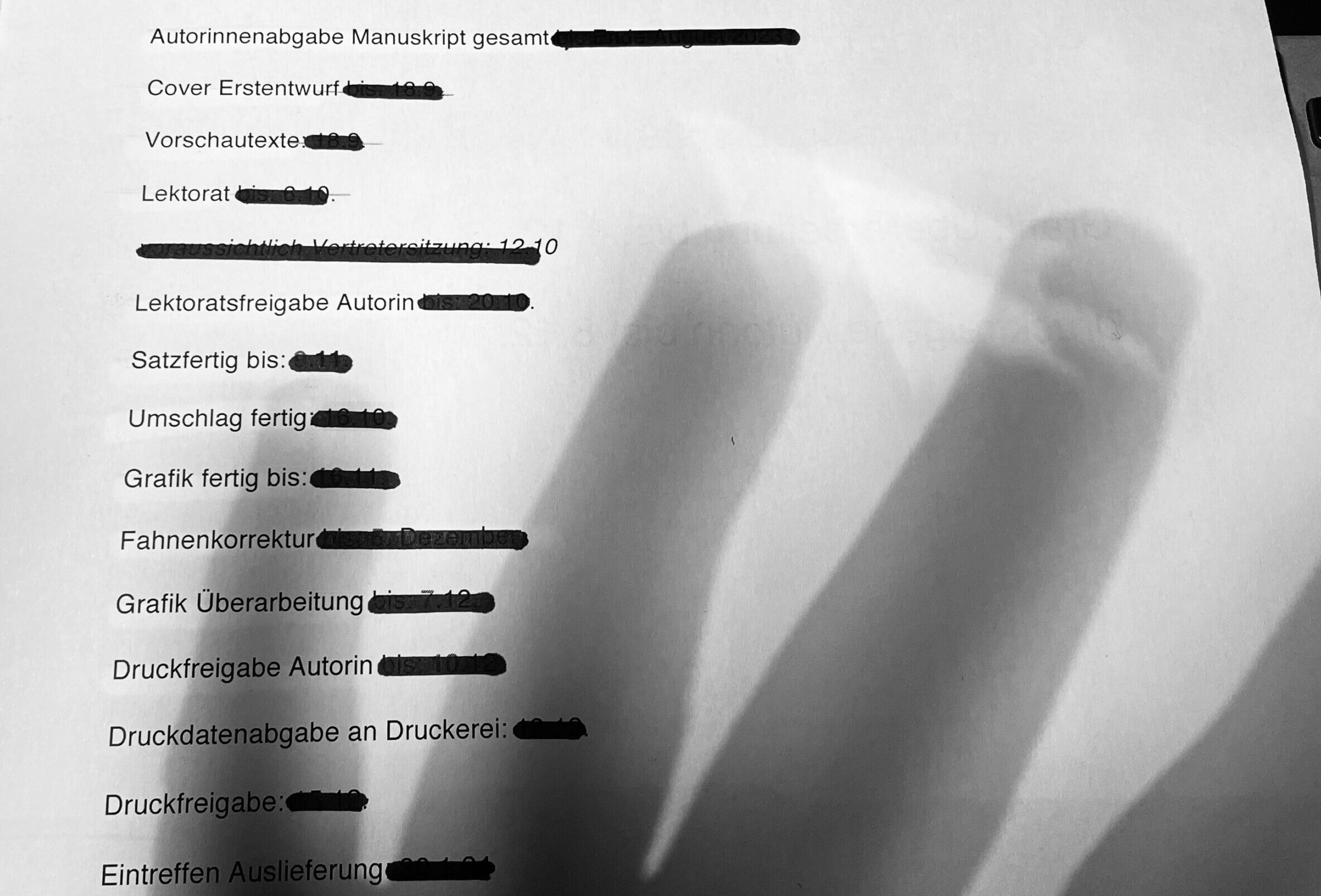

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Stefanie Jaksch, der damaligen Verlagsleiterin von Kremayr und Scheriau. Diesen Roman hätte ich schon fertig im Kopf, ich würde ihn runterschreiben, sagte ich zu ihr. So war es – Überraschung! – nicht. Jeder Roman ist Arbeit, aber dieser war besonders hart. Die einfache Liebesgeschichte wurde komplexer als gedacht und meine Fiktion wurde ständig von der Realität überholt. Während der Arbeit an diesem Roman wurden in Österreich über hundert Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern ermordet. Es machte mir keinen Spaß, mich in die Situation einer Frau hineinzuversetzen, die sich in einen narzisstischen Psychopathen verliebt. Manchmal dachte ich auch, dass ich im Hinblick auf meine Gesundheit diesen Roman aufgeben sollte. Als Autorin wollte ich meine Protagonistin Julia da hineingehen lassen, aber als Mensch wollte ich sie retten.

Kann man während des Schreibens eines solchen Romans diesen so einfach zwischendurch mal weglegen? Oder verfolgte er dich nicht bis in deine Träume, dein Unterbewusstsein?

Ja, es ist möglich und auch wichtig für die psychische Gesundheit, denke ich. Das Hineingehen und wieder Herauskommen aus der Fiktion kostet aber viel Kraft. Beim Schreiben dieses Romans half es mir, aus meinem Zuhause auszusiedeln, um die Gefühlszustände, in die ich mich versetzen musste, möglichst weit weg von meiner Familie zu bringen. Wenn ich alleine bin und keine großen Verpflichtungen habe, kann ich zulassen, dass temporär alles verschwimmt und ich sehr tief eintauche. Und ich habe in den letzten Jahren nicht gut geschlafen, nein.

Eine Geschichte hat Joe dorthin getrieben. Julia genauso. Wie weit sind wir nicht einfach „das Opfer“ unserer eigenen Geschichte, das Opfer vieler Geschichten, die sich unserer Macht vollständig entziehen? Ist es nicht Augenwischerei, dass der Mensch sich doch eigentlich einfach in die Hände spucken müsste, um sein Leben in die Hände zu nehmen? Ist es nicht ernüchternde Realität, dass das Leben mit Gerechtigkeit nichts zu tun hat?

Gerechtigkeit ist ein Konstrukt. Persönlich glaube ich aber nicht daran, dass alles vorherbestimmt ist, sondern dass wir sehr wohl Entscheidungen treffen und damit unser Leben beeinflussen können. Im Roman zwinge ich Julia, sich in Joe zu verlieben, aber in der Realität zwingt sie niemand! In der Realität kann sie sich entscheiden und ich hoffe, dass Julia sich gar nicht erst auf Joe einlässt (die Namen sind austauschbar). Ob Joe es schaffen könnte, sich zu verändern, weiß ich nicht.

Barbara Rieger, geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „cafe.entropy.at“ sowie mehrerer Anthologien. Zuletzt erschien der Roman „Friss oder stirb“ (Kremayr & Scheriau 2020). Für einen Auszug aus „Eskalationsstufen“ erhielt sie den Marianne von Willemer-Frauenliteraturpreis der Stadt Linz.

Barbara Rieger, geboren 1982 in Graz, lebt und arbeitet als Autorin und Schreibpädagogin in Wien und im Almtal (OÖ). Gemeinsam mit Alain Barbero Herausgeberin des Foto- & Literaturblogs „cafe.entropy.at“ sowie mehrerer Anthologien. Zuletzt erschien der Roman „Friss oder stirb“ (Kremayr & Scheriau 2020). Für einen Auszug aus „Eskalationsstufen“ erhielt sie den Marianne von Willemer-Frauenliteraturpreis der Stadt Linz.

Beitragsbild © Alain Barbero