Auf seiner Homepace nennt sich Tommie Goerz „fränkischer Krimiautor“, was bis zu seiner Veröffentlichung von „Im Tal“ 2023 auch stimmte. Aber mit diesem ersten, von der Presse „literarisch“ bezeichneten Roman und dem eben erschienen „Im Schnee“ gehört der kreative Tausendsassa mit einem Mal zu einer schreibenden Elite, einem Meister der Stimmungen und Figurenzeichnung.

Tommie Goerz heisst eigentlich Marius Kliesch, legte sich das Pseudonym zu, weil ein Krimiautor mit einer ernsthaften Professur unvereinbar schien. 15 Jahre nach seiner ersten Veröffentlichung, nach 18 Krimis, nun zwei ganz unspektakuläre Romane über das einfache, zurückgezogene Leben. „Im Tal“ spielt zu Beginn des letzten Jahrhunderts, „Im Schnee“ in allernächster Vergangenheit.

Max steht am Fenster und schaut in den Winter. Er lebt allein, schon sein ganzes Leben in diesem Haus, seinem Elternhaus, in diesem Dorf, dass er kaum je verlassen hatte. Er sieht auf seine Apfelbäume, draussen im Garten, den Martini, den Rheinischen Krummstil – und Schorsch, seinen einzigen wirklichen Kumpel, der im letzten Herbst wie jedes Jahr noch von den Äpfeln geholt hatte. Jetzt ist Schorsch tot, liegt in seinem Haus. Im Dorf hört man die Totenglocke, Gunda läutet nur noch, wenn der Tod sie dazu ordert.

Glück ist, wenn alles vorbei ist.

Max trauert still. Der Tod ist zu einem ständigen Begleiter geworden. Auch weil das Dorf schon lange zu sterben begonnen hat; kein Laden, kein Bäcker, kein Metzger mehr. Irgendwann schleifte man gar das Schulhaus in einer Nacht- und Nebelaktion, weil sich das Gerücht im Dorf festgehakt hatte, es würden Flüchtlinge in dem leeren Haus einquartiert werden. Auch am kleinen Bahnhof hält nur nach im Morgen und am Abend ein Zug. So wie das Dorf sterben auch die Höfe. Was früher noch ganze Familien ernährte, schrumpfte über die Zeit. Man verschuldete sich, stellte um, stellte ein, zog weg oder verkümmerte. Max ist geblieben. So wie Schorsch.

Max macht sich auf zum Haus von Schorsch, der dort aufgebahrt liegt, bis zur Beerdigung, die dann stattfinden muss, wenn der Pfarrer Zeit hat. Man trifft einander zur Wache, sitzt dort und erzählt, isst und trinkt und erinnert sich. Man erzählt sich Geschichten und denkt an all das, was man nicht erzählen kann, nicht zu erzählen traut. Geschichten, die eigentlich nur die Deckel all jener Geschichten sind, die man sich nicht erzählt, von denen aber alle wissen. Schon gar nicht über Liebeszeug. Zumindest die Einheimischen, die Hiesigen, nicht die Neubürger aus der Siedlung. Und schon gar nicht jene, die es immer wieder einmal im Dorf versuchten, aber eigentlich hier nichts verloren hatten. Max bringt zwei Äpfel mit, einen Martini und einen Rheinischen Krummstil.

Max bleibt die ganze Nacht, nicht weil er es dem Schorsch schuldig wäre, sondern weil es nur mit dem Schorsch jene Momente der Zweisamkeit gab, die es nur mit Schorsch gab, weil mit Schorsch auch ein Stück seines Lebens zu Grabe getragen wird, Geschichten, Erinnerungen und jenes immer dünner werdende Gefühl der Vertrautheit; nie wieder Tee trinken im Garten, nie wieder in der Werkstatt oder auf der Chaislongue, den Vögeln oder dem Knacken des Ofens lauschen.

Was bleibt, ist die Einsamkeit, ein Geist, der sich mit dem Sterben im Dorf wie ein Myzel ausbreitet, der einen immer dicker werdenden Teppich aus Schweigen über die Verbliebenen und dieses Dorf legt. Ein Dorf, in dem man Tiere und Motoren wesentlich mehr Zuwendung schenkte, weil es sein musste. Und doch ist und war das Dorf der einzige Ort, an dem Max sich sein Leben hätte vorstellen können.

„Im Schnee“ ist ein Roman von uriger Kraft, holzschnittartig geschrieben, ein Roman über die Bruchstelle zwischen den Zeiten, zwischen Vergangenheit und Zukunft. Tommie Goerz hat das Zeug für ganz grosse Klasse!

Interview

„Im Schnee“ ist ein Buch über aussterbende Welten, eine fest in Rituale und Traditionen eingegrenzte Welt, von der man auf dem Land, in Dörfern noch immer etwas spürt, einer Welt, die man aber in urbaner Umgebung vergessen hat. „Im Schnee“ ist kein romantisierender Blick auf diese Welt. Und trotzdem stirbt die Welt von Max. In Ihrem Roman tauchen Binnengeschichten auf, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen – und trotzdem spürt man so viel Verbundenheit, so viel Respekt. Ist genau das die Spanne zwischen Krimi und Anti-Heimatroman?

In »Im Schnee« versuche ich mich einer Welt zu nähern, die uns gerade zwischen den Fingern zerrinnt, ja schon fast ausgestorben ist und deren immanente Regeln und Selbstverständlichkeiten uns oft gar nicht mehr begreiflich sind. Aber wenn die letzten Alten aus den Dörfern einmal gestorben sind, ist diese Welt unwiederbringlich weg. In diesem Kosmos, vor dem ich sehr grosse Achtung empfinde, habe ich versucht, den Roman anzusiedeln. Vielleicht kann man es so sagen: Die Geschichten der Alten sind manchmal spannend wie ein Krimi – und gleichzeitig sind es Heimatgeschichten. Aber so ist eben Heimat: sie duftet verlockend süss – und stinkt gleichzeitig erbärmlich.

Sie sind seit einigen Jahren in Rente. Warum jetzt Bücher wie „Im Tal“ und „Im Schnee“? Brauchte es den weisen Blick des Alters, um so schreiben zu können? Oder lenkt der Blick auf ein Verbrechen zu sehr ab von dem, wovon man auch noch erzählen will? Eine Abkehr vom Krimi?

Gar keine Frage: Für ein Buch wie »Im Schnee« braucht es einen Erzähler mit einem gewissen Alter, und das habe ich nun mal. Und ja, »Im Schnee« ist in gewissem Sinn eine Abkehr vom Krimi, aber aus einem für mich letztlich ganz profanen Grund: Nach dem Gewinn des Glauser mit »Meier« war ich in der Jury für den nächsten Glauser – und da mussten wir über 450 Krimis sichten. Seitdem bin ich absolut Krimi-übersättigt. Geschichten aber habe ich noch genug im Kopf – und wer weiss, vielleicht kommt auch nochmal ein Krimi.

Max lebt schon lange allein, fast nur in seiner einfach eingerichteten Küche. Er fährt nicht einmal in den nächst grösseren Ort, sondern wartet geduldig, bis ihm einer seiner immer weniger werdenden Nachbarn vom nahen Ort bringt, was er zum Leben braucht. Er schaut und sinniert, legt immer wieder einmal ein Scheit nach in seinen Ofen, liest keine Zeitung, schaut und hört keine Nachrichten. Was er durchs Fenster sieht, in der einzigen noch ab und an offenen Gaststube hört oder durch die Totenglocke vernimmt, reicht ihm. Eine Genügsamkeit, die weit weg von der meinigen ist. Steckt da auch eine Portion Sehnsucht?

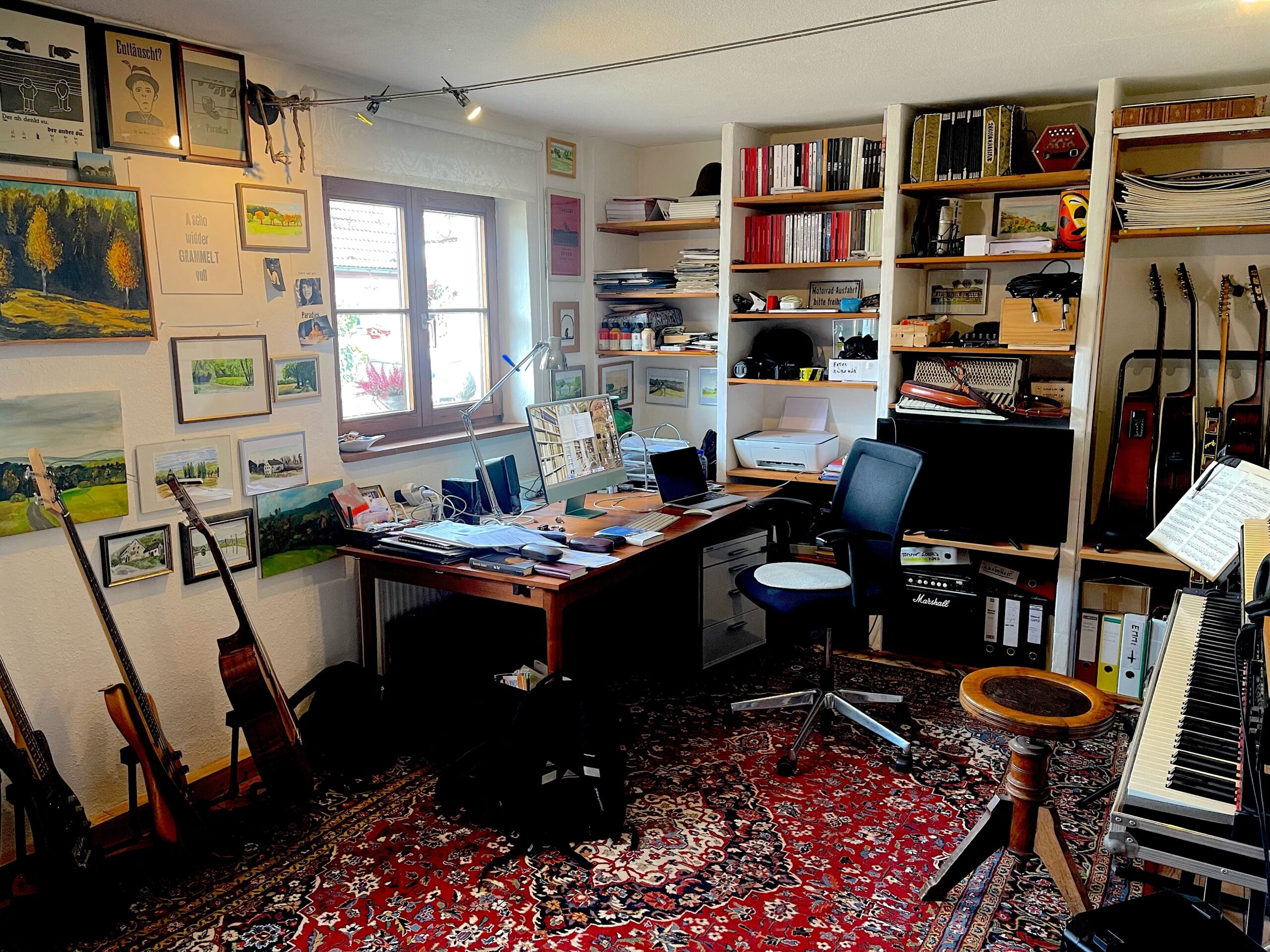

Wer sehnt sich nicht nach Ruhe – doch was machen wir? Knallen uns jede Minute zu mit irgendwelchen »Aktivitäten«. So wird das aber nichts mit der Ruhe. Dabei kann man die so leicht haben – wenn man sich einfach einmal hinsetzt und nichts tut. Der Sonne zuschaut und den Schatten beim Wandern. Kann keiner. Weil kaum einer mehr bei sich zuhause ist. Stille erträgt keiner mehr, Zeit erst recht nicht. Genügsamkeit aber beginnt beispielsweise schon in dem Moment, in dem man begreift, dass es nicht eine einzige Anschaffung gibt, die glücklich macht. Das erzählt uns nur die Werbung. Zeit und Ruhe zu haben, kann also eigentlich unheimlich einfach sein. Was man dann mit der Zeit macht? Ich nutze sie zum Schreiben, das kostet nicht einmal etwas. Manchmal guck ich dabei stundenlang aus dem Fenster … vielfach auch völlig umsonst. Macht aber nichts, ich kann das gut ertragen.

Man ist in diesem Dorf gewandter im Umgang mit Tieren und Maschinen, als mit Menschen, selbst mit seinen Nächsten. Obwohl die Kirche einst zentrale Kraft in einem solchen Dorf war, ist Nächstenliebe keine Selbstverständlichkeit, oder wird zumindest ganz anders interpretiert. Obwohl alle nur ein einziges Leben zur Verfügung haben, tun wir alles, um es uns möglichst schwer zu machen. Ist Schreiben ein Verdauungsvorgang?

Ich würde es eher so sagen: Schreiben ist ein Findungsvorgang, ein Verstehensvorgang, ein Ein-, Mitfühl- und Durchdringungsvorgang, alles in Einem. Doch zur Frage. Klar, man mutet sich in »meinem« Dorf – aber das ist nicht selten so, wo man auf engstem Raum zusammenlebt und aufeinander angewiesen ist – einiges zu. Einem Aussenstehenden mag das wie mangelnde Nächstenliebe erscheinen, doch ist es schlicht ein Modus vivendi, das Leben ist hart. Mit seinen Nachbarn oder Nächsten muss man klarkommen, man kann ja nicht einfach weg. Das aber kann nur gelingen, indem man vieles hinnimmt, so sein lässt, wie es ist, und über vieles schlicht schweigt. Das gewährt das Funktionieren des Zusammenlebens. Irgendwie weiss jeder alles, aber offiziell weiss keiner etwas. Das macht das Leben erst lebensmöglich. Es hilft. Ich vermute ja, dass das in der Stadt kaum anders ist, als es in der Enge eines Dorfes war, nur erscheint es uns auf dem Dorf vielleicht offensichtlicher, weil die Welt scheinbar übersichtlicher ist. In der Stadt rettet uns die Anonymität.

Ziemlich am Anfang und fast am Ende ihres Romans taucht ein junger Mann auf. Ein Wanderer. Max lässt ihn in seine Küche, gibt ihm etwas zu essen, sie kommen zaghaft ins Gespräch. Ein Wanderer aus einer anderen Welt, einer Welt, die mit der Welt von Max nur wenig gemein hat. Eine Begegnung, die auch mit den BewohnerInnen der Neubausiedlung im Dorf zu einer Begegnung der „anderen Art“ wird. Sie wohnen auch in einem Dorf. Begegnet man ihrem neuen Roman nicht mit Argwohn oder Skepsis, weil sie so gar nichts Landleben-Verherrlichendes präsentieren?

Das Land ist keine Idylle, das wissen die auf dem Land am allerbesten. Das Landleben war nie ein Ponyhof und wer diesem verklärenden Unsinn aufsitzt, macht es sich halt lieber in seiner Illusion gemütlich als in der Realität. Jeder wie er will, nur: Süssliche Geschichten werden Sie aus meiner Feder nie lesen. Max‘ Begegnung mit dem jungen Mann thematisiert, wie weit sich beide Welten schon voneinander entfernt haben. Inzwischen liegt die eine im Sterben und wird in absehbarer Zukunft endgültig aus der Zeit gefallen sein, und die andere steht vor ihr mit Staunen, ja fast schon Verständnislosigkeit und findet sie vielleicht skurril. Was bleibt, sind ein paar letzte Bilder. Vielleicht atmosphärisch stark, aber sind sie auch dokumentarisch? Oder doch wieder nur verklärend?

Tommie Goerz (1954) ist gebürtiger Erlanger. Über Jahre machte er sich als mehrfach ausgezeichneter Krimiautor einen Namen. Auch sein literarisches Debüt „Im Tal“ (2023) wurde von Publikum und Kritik begeistert aufgenommen. Goerz war Langzeitstudent, Hüttenwirt, Automatenwart und Schallplattenvertreter, Lehrbeauftragter, Almknecht, erfolgreicher Werber und mehr. Bis heute wohnt er in Erlangen.

Beitragsbild © Gaby Gerster