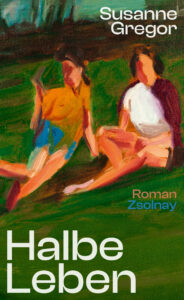

Der Roman beginnt mit einem Drama. Susanne Gregor lässt keinen Zweifel aufkommen; die Geschichte endet tötlich. Die Frage ist nur; ein Unfall oder mehr? „Halbe Leben“ ist ein Roman über die gescheiterten Lebensentwürfe zweier Frauen. Symtomatisch für eine Zeit, die noch weit davon entfernt ist, dass Rollenbilder nicht zur Falle werden.

Klara scheint ein erfolgreiches Leben zu führen. In ihrem Beruf ist sie drauf und dran zur Teilhaberin zu werden. Sie wohnt mit ihrem Mann Jacob in einem grossen Haus. Ada, ihre gemeinsame Tochter, ist zehn, nimmt Anlauf in die Pubertät. Klara fühlt sich ihren Aufgaben als Mutter im Gegensatz zu jenen im Beruf als Architektin oft nicht gewachsen. Sie ist ganz froh, dass auf der einen Seite ihre Mutter Irene Ankerplatz für Ada ist und sich ihr Mann mit der nötigen Ruhe um Familienangelegenheiten kümmert. Jacob, einst hoffnungsvoll gestartet in eine Karriere als Berufsfotograph, hat sich nach Aufgabe seines Geschäfts der künstlerischen Seite der Fotographie zugewendet.

Bis ein Schlaganfall Klaras Mutter alles ändert, Klara in ein unstetes Hinundher einspannt, und Jacob den Vorschlag macht, Klaras Mutter zu ihnen ins Haus zu nehmen. Ein paar kleine bauliche Anpassungen und man kann Irene etwas davon zurückgeben, was sie ein Leben lang als Mutter in die Familie investierte.

Klara kann als Tochter schlecht etwas dagegen haben, obwohl sie genau spürt, dass die neue Situation unter ihrem Dach, die guten Karten im Beruf neu zu sortieren droht. Man einigt sich schnell, eine Pflegekraft zu engagieren, findet Paulina, eine ausgebildete Krankenschwester, die hier über der Grenze ein weitaus besseres Einkommen in Aussicht hat, als in der Slowakei. Aber so sehr die Stelle auf der anderen Seite der Grenze lockt, so sehr belastet Paulina die Situation, in der sie ihre Familie im Zwei-Wochen-Rhythmus alleine lassen muss. Der Vater ihrer beiden Söhne hat sich schon länge aus dem Staub gemacht und die Schwiegermutter, die sich um die beiden Knaben kümmert, sendet unzweifelhafte Signale, was sie von einer nicht anwesenden Mutter hält.

Paulina gibt sich mit all ihrer verfügbaren Energie in ihre Aufgabe als Pflegerin und Betreuerin von Irene, die sie mit ihrer Freundlichkeit und Entschlossenheit schnell für sich gewinnt. Zumindest für Klara scheint sich die Situation zum Guten zu wenden, auch wenn das schlechte Gewissen nicht verschwunden ist. Mit einem repräsentablen Auftrag in der Firma festigt sich dort die Hierarichie zu ihren Gunsten, obwohl sich zuhause das Gravitationsfeld innerhalb der Familie mehr und mehr verschiebt. Je unverzichtbarer die Aufgaben, die Anwesenheit von Paulina, desto grösser die Begehrlichkeiten. Nach und nach verschwinden Grenzen, der Dominoeffekt von grösseren und kleinen Übergriffen vergiftet das anfänglich so unverkrampfte Gefüge im Haus von Klara und Jacob.

Und als sich die Situation mehr und mehr zuspitzt, Irenes Gesundheit immer instabiler wird, man Adas Wunsch nach einem Hund nachgibt und Klara eine weitere Schwangerschaft zulässt, kippt es. Susanne Gregor erzählt vielperspektivisch und nüchtern. Es geht ihr nicht darum, das Geschehen dramatisch aufzuheizen. Sie zeigt schonungslos, was in der Gegenwart heisst, möglichst allen Anforderungen gerecht zu werden. Zwei Frauen, die sich in ihrem Lebensplan an einem Punkt sehen, an dem sie durch Umstände, Schicksal und Zwänge gelandet sind, sich dessen aber ganz unterschiedlich bewusst sind. Männer, die sich durch ganz unterschiedliche Abwesenheiten distanzieren und ein Familiengefüge, das sich mehr und mehr auf Organisation abstützt. Leben, die sich an ihrer finanziellen Freiheit messen.

Susanne Gregors Roman konfrontiert mich mit ganz vielen existenziellen Fragen: Was sind die Prioritäten in meinem Leben? Wie sehr kommen sich Lebensentwürfe einer Familie in die Quere? Was passiert dereinst mit mir, wenn ich alt und gebrechlich werde? Wäre ich in der Lage, meine Mutter, meinen Vater zur Pflege bis zum Tod nach Hause zu nehmen? Was passiert mit mir, wenn jene Personen, die einst als Eltern Kraft und Fundament ausmachten zu hilfsbedürtigen Patienten werden?

„Halbe Leben“ ist ein Roman über jene Leben, die nur voll, ganz sein können, wenn andere dafür „dienen“, ein Roman über Abhängigkeiten, über Nähe und Distanz – und nicht zuletzt über Familien, die in der Gegenwart mehr und mehr von Gesellschaft, Wirtschaft, von Erwartungen und Entfremdungen zerrieben werden.

Susanne Gregor erzählt gekonnt, bläht nie auf, bleibt ganz eng an ihrem Personal und spielt den Ball stets zurück an mich als Leser. Beeindruckend!

Interview

Klaras Familie ist ziemlich genau das, was eine moderne Familie ausmacht, oder zumindest das Ideal davon. Man lebt in finanzieller Sicherheit, in einem grossen, stylischen Haus. Mutter und Vater verwirklichen sich. Es gibt ein gesundes Kind, dessen Betreuung auch einmal die Grossmutter übernimmt. Aufgaben sind aufgeteilt. Der Wagen rollt. Und trotzdem funktioniert das sehr anfällige Gefüge nur, wenn alle Zahnräder ineinander passen, wenn das Organisieren klappt. Wehe, wenn Unvorhergesehenes einen Knüppel ins Gefüge wirft. Werden wir nicht zusehens Opfer eines Organisationszwangs? Wo ist da die Freiheit, wenn alles funktionieren muss?

Ich denke, es ist das Symptom einer Wohlstandsgesellschaft, anzunehmen, dass man alles immer genau so haben kann, wie man es sich vorstellt und es nicht gut verträgt, wenn „Sand ins Getriebe kommt“. Die Karriere soll funktionieren, die Kinder sollen versorgt sein, das Bankkonto angenehm gefüllt sein, die Ehe funktionieren, etc.. Niederlagen, Einbrüche, Krankheiten, all das erzwingt ein gewisses Verlangsamen, ein Umstellen, ein Sich-einander-zuwenden, sich neu sortieren. Das ist ein Prozess, der viel von einem abverlangt und ich glaube, wir haben ein wenig verlernt, uns auf das Leben einzulassen, wie es in diesem Moment ist und haben zu fest unsere Pläne und sogenannten „Lebensentwürfe“ im Kopf. Wir sind es gewohnt zu nehmen und zu bekommen und das plötzliche Geben-müssen ist schwer.

Und vergessen wird auch nicht, dass in diesem Roman alles Schwere auf dem Rücken der Frauen ausgetragen wird. Vor allem auf dem Rücken von Paulina. Aber auch Klara hat es nicht leicht. Die Männer ziehen sich, wie auch in Realität leider allzu oft, aus der Verantwortung, gerade wenn es um die Pflege der Angehörigen geht.

Schon auf den ersten Seiten des Romans stürzt Klara bei einer Wanderung tödlich. Die Ungewissheit darüber, wie zufällig dieser Unfall ist, begleitet einem tief in ihren Roman. War von Beginn weg klar, dass die Geschichte zu einer Katastrophe werden muss? Sie schildern den Knall und danach, wie die Lunte brannte.

Ja, die erste Szene war für mich von Anfang an klar. Ich wusste, dass der Roman mit diesem Unglück, diesem Tod beginnt und mit dieser Ungewissheit, die sich am Ende auflösen wird. Welche Gewissheit aber am Ende der Geschichte stehen wird, wusste ich selbst auch nicht. Erst schreibend ergab sich diese Auflösung, erst im letzten Drittel des Textes begann ich selbst zu begreifen, wie das Ende aussehen sollte.

Klara, die erfolgreiche Architektin, irgendwo in Österreich und Paulina, die ausgebildete slowakische Pflegefachfrau, die in Österreich viel mehr verdient als in ihrer Heimat. Wirtschaftliche Gründe, der Wunsch, Kinder sollen es dereinst besser haben, treiben Paulina über die Grenze und über Grenzen. Beide Frauen werden in ihren Pflichten, in den Anforderungen an sich selbst, ihrem Selbstverständnis zerrissen. Ein Zustand, an dem viele zu zerbrechen drohen. Familie und Arbeit. Ist das der Preis der Moderne? Der Preis, weil man von beidem möglichst viel bekommen will?

Ja, dieser Slogan, Frauen können alles machen und alles schaffen, geht oft mit der unausgesprochenen Anforderung einher, sie müssten alles gleichzeitig schaffen können. Die Gesellschaft fordert von Frauen, zu arbeiten als hätten sie keine Kinder, und sich um die Kinder zu kümmern, als hätten sie keine Arbeit. Und Frauen selbst haben auch zu hohe Ansprüche an sich, an denen sie eigentlich nur scheitern können. Aber wir müssen hier auch unterscheiden: Klaras Ansprüche sind zumindest zu einem gewissen Mass selbst gewählte Ansprüche, während Paulína durch eine finanzielle Notlage und ihre Situation als Alleinerzieherin sehr fremdbestimmt ist.

Klaras Mutter braucht in ihrer fortschreitenden Demenz Unterstützung. Klara und Jacob nehmen sie zu sich nach Hause, was alles andere als selbstverständlich ist. Und trotzdem ist es der Beginn einer sich anbahnenden Katastrophe. Warum ist man oft viel zu lange blind, bis es kein Zurück mehr zu geben scheint?

Manchmal geht alles schief, trotz bester Intentionen. Man überschreitet hie und da seine eigene Grenze, lehnt sich hie und da zu weit aus dem Fenster und übersieht den Zeitpunkt, an dem es kein Zurück mehr gibt. Manchmal scheint ein offenes Gespräch zu schwierig, zu riskant, das haben wir alle schon einmal erlebt. Und in Klaras Fall – manchmal ist man, mit einer schwierigen Situation konfrontiert, egoistischer, als man dachte, als man ist. Ich denke, so geht es uns allen, wir könnten alle sowohl Paulína als auch Klara als auch Irene sein. Auch Gutmenschen machen Fehler.

Was mich an Ihrem Roman beeindruckt, ist die Erzählweise, die Komposition, wie sie Themen Schicht für Schicht übereinanderlegen und sie verweben. Sie wechseln Perspektiven, die Tonalität ihrer Erzählstimmen. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich die Gefühlslage des Personals einem gewissen Farbspektrum zuordnen könnte. War das Schreiben des Manuskripts ein organischer Vorgang oder das Resultat strategischer Planung?

Es war ein unglaublich organischer Vorgang. Der Roman war ungewöhnlich schnell geschrieben, in kaum drei Monaten stand alles auf Papier. Ich schrieb Seite um Seite, Szene um Szene ohne grosse Planung. Manchmal dachte ich, ich weiss, wie es weitergeht, als ich mich zum Laptop setzte, und dann passierte schreibend doch etwas ganz anderes, was mich selbst überraschte. Ich wusste selbst nie genau, wohin dieser Roman ging, erst am Ende enthüllte sich mir alles – ein bisschen wie dem Leser selbst. Ich versuchte schreibend einfach zwischen den Personen hin- und herzuschwingen, zwischen dem Blick der Slowakin auf Österreich und dann dem Blick der Österreicherin auf ihr Umfeld – beides Blicke, die ich aus meiner eigenen Perspektive und Erfahrung gut kenne. Aus diesem Erfahrungsschatz schöpfte ich, weniger was den Plot betraf, als was die Erfahrungswelten der Charaktere anging.

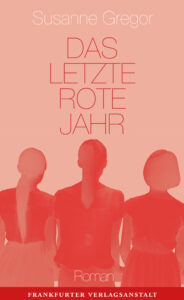

Susanne Gregor, geboren 1981 in Žilina (Tschechoslowakei), zog 1990 mit ihrer Familie nach Österreich und lebt heute in Wien. Für ihre literarischen Arbeiten wurde sie bereits mehrfach ausgezeichnet. Zuletzt erschienen die Romane «Das letzte rote Jahr» (2019), «Wir werden fliegen» (2023).

Beitragsbild © Heribert Corn/Zsolnay

einem Stapel Bücher nach Hause kommt und den Fernseher einschaltet. In einer Vorabendseifenoper sieht sie im Hintergrund ein Gesicht, das sie kennt. Das Gesicht von Rita. Das Gesicht einer der beiden Freundinnen, die sie nach den Turbulenzen im Spätherbst 1989 aus den Augen verlor. Miša erinnert sich. Erinnert sich an einen Frühling, in dem alles in gewohntem Trott begann; die Streitereien der Eltern, die Besuche der sauberkeitsversessenen Grossmutter, die ewig mittelmässigen Leistungen in der Schule und die Beschwerden der entsprechenden Lehrer.

einem Stapel Bücher nach Hause kommt und den Fernseher einschaltet. In einer Vorabendseifenoper sieht sie im Hintergrund ein Gesicht, das sie kennt. Das Gesicht von Rita. Das Gesicht einer der beiden Freundinnen, die sie nach den Turbulenzen im Spätherbst 1989 aus den Augen verlor. Miša erinnert sich. Erinnert sich an einen Frühling, in dem alles in gewohntem Trott begann; die Streitereien der Eltern, die Besuche der sauberkeitsversessenen Grossmutter, die ewig mittelmässigen Leistungen in der Schule und die Beschwerden der entsprechenden Lehrer. Susanne Gregor, 1981 in Žilina (Tschechoslowakei) geboren, zog 1990 mit ihrer Familie nach Oberösterreich. Nach dem Studium der Germanistik und Publizistik in Salzburg lehrte sie ein Jahr lang an der University of New Orleans. Seit 2005 wohnt Gregor in Wien, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. 2009 gewann sie den Förderpreis des Hohenemser Literaturpreises und 2010 den ersten Preis der exil-literaturpreise. 2011 erschien ihr Debütroman «Kein eigener Ort», 2015 der zweite Roman «Territorien», 2018 folgte der Erzählband «Unter Wasser».

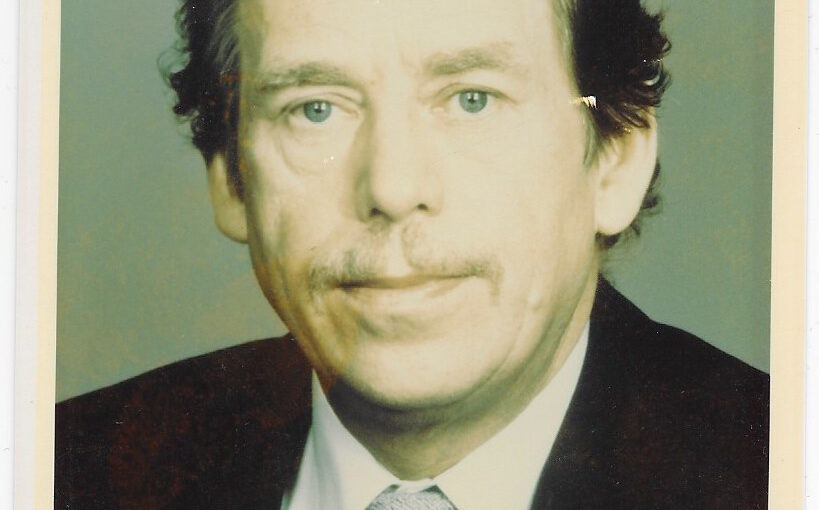

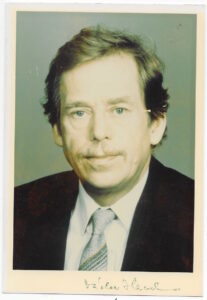

Susanne Gregor, 1981 in Žilina (Tschechoslowakei) geboren, zog 1990 mit ihrer Familie nach Oberösterreich. Nach dem Studium der Germanistik und Publizistik in Salzburg lehrte sie ein Jahr lang an der University of New Orleans. Seit 2005 wohnt Gregor in Wien, wo sie Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. 2009 gewann sie den Förderpreis des Hohenemser Literaturpreises und 2010 den ersten Preis der exil-literaturpreise. 2011 erschien ihr Debütroman «Kein eigener Ort», 2015 der zweite Roman «Territorien», 2018 folgte der Erzählband «Unter Wasser». Zum Beitragsbild: Nach der Lektüre von Vaclav Havels Buch «Angst vor der Freiheit» (Rowohlt) schrieb ist damals in aller Naivität einen Brief an der Adresse der Prager Burg. Zurück kamen zwei von Sachbearbeitern geschriebene Sätze und ein Foto mit der Signatur Vaclav Havels. Seither steht steht die Fotographie auf einem Regal in meiner Bibliothek.

Zum Beitragsbild: Nach der Lektüre von Vaclav Havels Buch «Angst vor der Freiheit» (Rowohlt) schrieb ist damals in aller Naivität einen Brief an der Adresse der Prager Burg. Zurück kamen zwei von Sachbearbeitern geschriebene Sätze und ein Foto mit der Signatur Vaclav Havels. Seither steht steht die Fotographie auf einem Regal in meiner Bibliothek.