Die Schriftstellerin Liane Steffen verbringt einige Monate in einer Gästewohnung in Paris. Ein Schreibaufenthalt, Zeit, um den Spuren ihres Schreibens, den Spuren ihrer Gedanken zu folgen. Zeit, um Klarheit zu schaffen in einer Zeit, in der ein Virus vieles in Frage stellt. Zeit um eine Frau wiederzuentdecken, der man in Paris 1845 wegen einer lesbischen Beziehung den Prozess machte, eine Schriftstellerin, der letztlich als Feministin der Prozess gemacht wurde.

Liane geniesst das Abtauchen in die Stadt Paris, das Abtauchen ins Alleinsein, ins Quartier, die Cafés, die Läden, die Strassen, das Abtauchen in all die Geschichten, die die Menschen um sie herum mit sich herumtragen, jenen Menschen, denen sie immer und immer wieder begegnet, auf der Strasse, an den Nebentischen im Café. Das Abtauchen in Erinnerungen an ihre Freundin Jana, die vor ein paar Jahren an Krebs sterben musste, an ihren Lebensmensch, ihre Freundin. Das Abtauchen in die Recherche um ein Schreibprojekt, während dem sie auf die fast vergessenen Schriftstellerin, Näherin, Gefängniswärterin und Mutter Louise Crombach stösst, die vor fast 200 Jahren als feministische Schriftstellerin ihrer Gutgläubigkeit zum Opfer fiel. „Zeit ihres Lebens“ ist ein buchlanger Brief an eben diese Freundin Jana, die wie sie Schriftstellerin war, der sie in diesem Buch das zu erklären versucht, was auf der einen Seite das Virus und auf der anderen Seite ihre intensiven Recherchen zutage brachten.

Sie ist auf Abstand zu ihrem Lebenspartner Carmine, zu ihrem Sohn Tom, der in London lebt, zu ihrem Verleger Zlotan, der sie in Paris besucht und sie ermuntert, aus dem, was mit ihrem Schreiben passiert, ein Buch zu machen. Hier der Abstand zu ihrem Leben sonst, hier die Nähe zu ihrem Leben hier, zu den Menschen, mit denen sie ins Gespräch kommt, deren Leben sich mit ihrem verknotet, wenn sie der Obdachlosen zu einer Impfung und einer Brille verhilft, wenn sie mit einem Lehrer aus dem Quartier bis in die Banlieues fährt, wenn sie sich zu Recherchen in den Archiven im Netz und in der Stadt verliert und mehr und mehr im Leben einer Frau, die sie als Schriftstellerin und Feministin fasziniert, der sie buchstäblich auf die Spur zu kommen versucht, von der sie Fragen beantwortet bekommen will. „Zeit ihres Lebens“ ist die Spur einer leidenschaftlichen Suche in Vergangenheit und Gegenwart. So sehr die Trauer um den Tod ihrer Freundin Jana vor 8 Jahren noch immer nicht verklungen ist, so sehr steigt die Neugier und Faszination für eine Frau, deren Erinnerung sie nicht verblassen lassen will. So wie der buchlange Brief an ihre Freundin genauso ein Akt des Vergegenwärtigen, des Nichtvergessens wird.

Lianes Wohnung, in der sie für die paar Monate wohnt, liegt im Montmartre, einem der vielen Schmelztiegel der Stadt, dort, wo sich wie nirgendwo sonst in der Stadt der Wunsch vieler eingenistet hat, aus ihrem Tun, ihrer Sehnsucht Kunst zu machen. Einem Ort der Gegensätze, wenn man die vielen kleinen Zelte derer sieht, die sich so die letzte Chance eines Dachs nehmen, die ihr Leben zu einer einzigen Demonstration werden lassen. „Zeit ihres Lebens“ ist die Spur durch dieses befristete Stück Leben. Nicht zuletzt das Protokoll einer intensiven Auseinandersetzung der Entstehung eines Textes, der Suche nach einer Spur, der Suche nach Sprache. Ein Parisroman, der das Mäandern im Innenleben einer Suchenden zur Maxime werden lässt. Ein Roman, der genau das beschreibt, was sonst in der Spur von Schriftsteller*innen verborgen bleibt, wenn sie ein Buch auf den Markt bringen. „Zeit ihres Lebens“ beschreibt die Auseinandersetzung davor, bis zu dem Punkt, aus dem eine Biographie der Schriftstellerin Louise Crombach werden könnte. „Zeit ihres Lebens“ beschreibt ein Stück Zeit eines Lebens – intensiv, leidenschaftlich, mit dem unsäglichen Bedürfnis nach Tiefe. Spannung für einmal ganz anders!

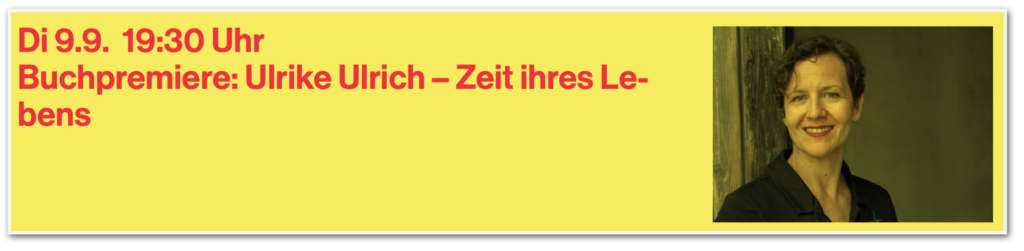

Ulrike Ulrich, geboren 1968 in Düsseldorf, lebt seit 2004 als Schriftstellerin in Zürich. 2010 erschien ihr Debütroman «fern bleiben», dem 2013 der Roman «Hinter den Augen» folgte, und 2015 der Erzählband «Draussen um diese Zeit». Mit Svenja Herrmann hat sie Anthologien zum 60. und 70. Geburtstag der Menschenrechte herausgegeben. Mit Axmed Cabdullahi erschien «Ein Alphabet vom Schreiben und Unterwegssein». Ihre Texte wurden u. a. mit dem Walter Serner-Preis 2010, dem Lilly-Ronchetti-Preis 2011 und Anerkennungspreisen der Stadt Zürich ausgezeichnet. 2016 erhielt Ulrike Ulrich ein Werkjahr der Stadt Zürich und 2018 einen Pro Helvetia-Werkbeitrag für den Roman „Während wir feiern“, der 2020 erschien und im Jahr darauf mit dem Festival „Zürich liest ein Buch“ gefeiert wurde.

Beitragsbild © Ute Schendel