«Schotter» ist keine Geschichte, aber erzählte Geschichte. «Schotter» ist lautes Denken darüber, was Vergessen und Verdrängung anrichten kann, wenn Leiden und Erinnerung zum Permaschmerz werden. «Schotter» verlangt von Leserinnen und Lesern genauso viel ab, wie es Florjan Lipuš Überlebensfrage ist, sich zu erinnern.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Florjan Lipuš musste als Kind mitansehen, wie seine Mutter wie eine Kriminelle verhaftet und abgeführt wurde, weil sie als Partisanen verkleidete Gestapomänner bewirtete, während Florjans Vater in der deutschen Wehrmacht Kriegsdienst leistete. Florjan Lipuš Urtrauma, über das er in allen seinen Büchern auf die eine oder andere Weise schreibt. Sein erster Identitätsverlust, aber längst nicht sein letzter, weil er dort geblieben ist, an der Grenze der Sprachen, der Sprachgrenze zwischen Deutsch und Slowenisch, an der Grenze zwischen Vergessen und Bewahren, an einer Grenze, an der sich noch immer unüberwindbare Gräben ziehen, Gräben in denen Hass und Verblendung mottet, Hass, der sich bis in die Gegenwart manifestiert und Lipuš befürchtet, dass die Zeit jene Wunden nicht heilt.

Überall finden Gedenkmärsche statt «gegen das Vergessen». So auch diesen Frühling in Klagenfurt, der Hauptstadt Kärntens, jenen zum Gedenken, die am 29. April 1943 wegen angeblichen Hochverrats nach einem Schnellgericht hingerichtet wurden, darunter Bewohner jenes Ortes, in dem Florjan Lipuš aufwuchs. Dabei sind die Motive jener, die daran teilnehmen ganz verschieden; von tiefem Verlustschmerz über Angehörige oder Freunde bis zur reinen Neugier. Was macht dieses Gedenken mit einem Dorf, in dem jeder jeden kennt? – Und Florjan Lipuš kennt sein Dorf, ein Dorf, das wie viele andere damals mitten in den Wirren des Krieges steckte, eines Krieges, der im Mai 1945 nicht einfach aufhörte wie ein lang andauerndes Unwetter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Florjan Lipuš entlarvt das verräterische Grinsen jener, die mit dem Ausspruch «Alles wird gut» jede Woge glätten, jede Tiefe füllen, jede Untiefe verbergen. Aus «Schotter» schreit die Angst, dass nichts besser wird, dass die Geschichte keinen Anlass zur Hoffnung gibt, dass das Böse aus der Vergangenheit in der Gegenwart verschwinden würde. Es versickert in den Schottersteinen zwischen den Baracken, in denen Frauen wie seine Mutter gemartert und gequält wurden. Doch was versickert, ist nicht weg, nur verborgen, mottet und fault im Untergrund weiter.

Gibt es eine angemessene Form des Erinnerns? Genügt ein Augenblick, eine Denkpause, ein Gedenkmarsch, der sich nur wenig in das Leben des Einzelnen einmischt? Ich spüre in den Sätzen dieses Buches den ungestillten Schmerz, das ewig scheinende Wehklagen darüber, dass gewisse Verletzungen durch nichts getilgt werden können. Im Gegenteil. Die Angst vor versuchter Tilgung potenziert den Schmerz.

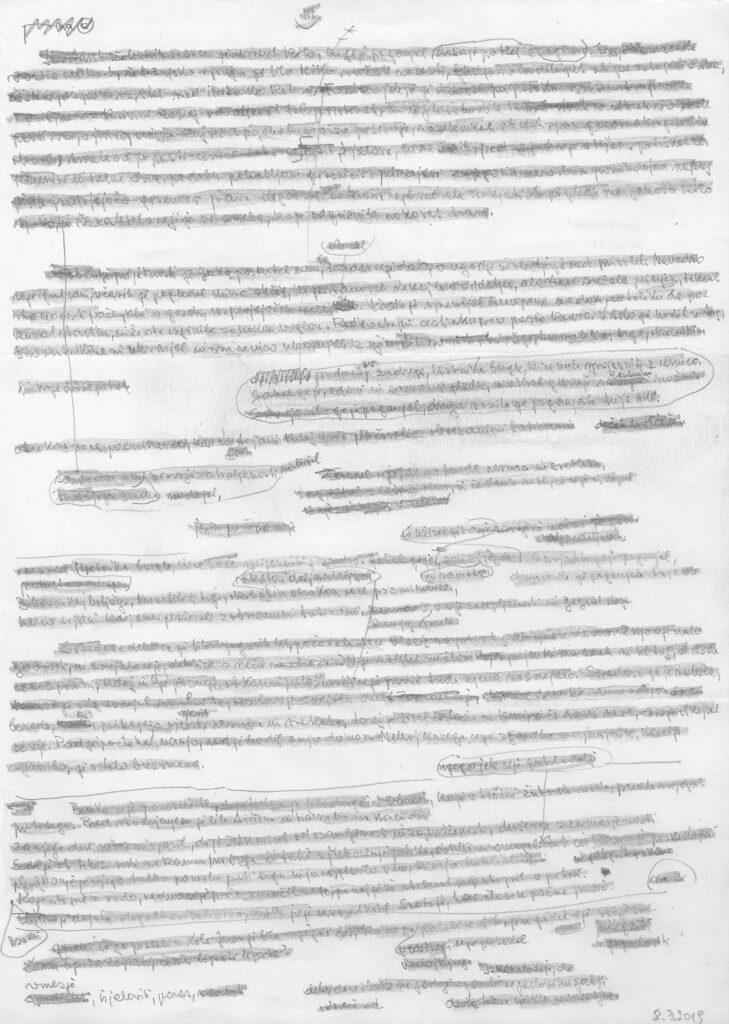

Florjan Lipuš schreibt mit spitzem Bleistift gegen das Vergessen, schreibt von Hand auf Papier, gegen das Flüchtige, das Ungefähre, gegen das Oberflächliche. Als würde sich die Spur seines Bleistiftes durch das Papier hindurch in die Seelen seiner Leserinnen und Leser graben, einer Sorte Mensch, denen Achtsamkeit mehr als nur Modewort ist, die Bücher wie Schätze mit sich herumtragen, auch wenn der Edelstein von dunkler, lichtschluckender Farbe ist. Er leidet mit den Frauen, die seine Mütter waren, den Frauen, denen man alles Grauen auferlegte, die keine Chance hatten, ihm zu entrinnen.

Ein kleines Interview mit Florjan Lipuš:

Es sind immer die gleichen oder ähnlichen Themen, um die sich ihr Schreiben bemüht. Fühlen Sie sich manchmal nicht als Gefangener?

Als Gefangener fühlt man sich als Kärntner Slowene in mancherlei Hinsicht, allein schon wegen der Sprache und der Reaktion der Öffentlichkeit auf sie, durch familiäre Verhältnisse, durch persönliche Entscheidungen, durch die man sich freiwillig in die Gefangenschaft begibt. Auch das Dorf nimmt einen gefangen.

Sie schreiben in „Schotter“ über „das Dorf“, mit Sicherheit über ihr Dorf, in dem Sie schon seit Jahrzehnten leben. Hat sich das Verhältnis zwischen Ihnen und dem Dorf und umgekehrt in all den Jahren verändert?

Es hat sich stark zum Schlechten verändert. Mein Verhältnis zum Dorf hat sich sicher verschlechtert und umgekehrt auch.

Der Krieg, die Gewalt sitzt sitzt wie ein unsterblicher Virus in den Genen der Menschen. Ist die Hoffnung auf „Frieden“ Augenwischerei? Vor allem jetzt, wo sich eigentlich die ganze Kraft der Menschheit hin zum Klimaschutz bündeln müsste?

Hier sind Berufenere aufgerufen, für vernünftige und brauchbare Lösungen zu sorgen.

Sie waren einmal Lehrer. Stünden Sie vor einer Schar junger Lehrerinnen und Lehrer, was würden Sie ihnen ganz besonders ans Herz legen?

Als Lehrer fühlte ich mich ganz und gar und in jeder Hinsicht für die mir anvertrauten Kinder verantwortlich, aber ich würde nie Erwachsenen irgendwelche Ratschläge erteilen. Ich fände es anmassend, meinen Mitmenschen irgendetwas ans Herz zu legen.

Ich weiss, dass Sie mit Bleistift schreiben. Eine fast zärtliche Geste angesichts der Wucht, die in Ihrer Sprache liegt. Im Gegensatz zur Lebensspur lässt sich jene eines Bleistifts radieren. Liegt darin der Reiz solchen Schreibens?

Der Bleistift hat für mich nur einen Sinn, nämlich Bleistift zu sein, einfach und praktisch. Und radiert wird auf meinen Blättern überhaupt nicht, sondern durchgestrichen und neu formuliert. So kann es sein, dass ein Satz dann im Buch eine halbe Seite oder einige Millimeter Bleistift verbraucht hat.

«Schotter» ist Mahnmal. «Schotter» ist Denk-mal!

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Florjan Lipuš, geboren 1937 in Kärnten, lebt in Sele/Sielach, Unterkärnten. Er veröffentlicht auf Slowenisch Romane, Prosa, Essays, szenische Texte. Mehrere seiner Bücher erschienen in deutscher Ubersetzung. Für sein Werk erhielt er zahlreiche Auszeichnungen: Petrarca-Preis 2011, Franz-Nabl-Preis 2013 und Grosser Österreichischer Staatspreis 2018.

Der Übersetzer Johann Strutz, geboren 1949, lebt als Literaturwissenschaftler und Übersetzer in Ruden/Ruda, Kärnten. 2011 erhielt er den Österreichischen Staatspreis für Literarische Übersetzer.

Rezension von Florjan Lipuš «Seelenruhig» auf literaturblatt.ch

«Ich schreibe, um mich selbst zu retten» literaturblatt.ch vom 17. 11. 2017

Beitragsbild © Sandra Kottonau