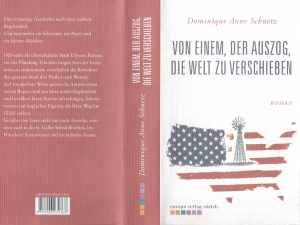

Dominique Anne Schuetz, ihre beiden letzten Romane «Die unsichtbare Grenze» und «Von einem, der auszog, die Welt zu verschieben» sind beim Europa Verlag erschienen, ist mehr als «nur» Schriftstellerin. Das sieht man, wenn man ihre Webseite besucht und wenn man ihr bei einer Lesung zuhört. Sie bewegt!

Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Andere, die politische und gesellschaftskritische Inhalte und Meinungen in literarisches Schreiben verpacken. Was wollen Sie mit Ihrem Schreiben? Ganz ehrlich!

Ich möchte ungewöhnliche Geschichten erzählen, die nachwirken. Die Sprache ist mir wichtig, aber nicht als Selbstläufer. Durch mein Studium und meine Tätigkeit als Künstlerin bin ich auch stark optisch geprägt und mag das «bildliche» Schreiben, nicht nur die Figuren sollen ein Gesicht erhalten, auch die Orte sollen erlebbar werden. Deshalb fällt z. B. auch mein Aufwand für Recherchen stets sehr umfangreich aus.![image[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/image1-300x215.png)

Wo und wann liegen in ihrem Schreibprozess der schönste oder/und der schwierigste Moment? Gibt es gar Momente vor denen sie sich fürchten?

Schwierig ist eigentlich nur, dass es so lange dauert, bis ein Roman geschrieben ist und in gedruckter Form vorliegt. Das Schöne an der Schriftstellerei ist die Freiheit während des Schreibprozesses. Ein bekannter Filmregisseur sagte einmal: Er habe aufgehört, während des Drehs Ideen zu entwickeln, weil jede dieser Ideen mindestens 50’000 Dollar koste. Da haben es die Literaten entschieden einfacher.

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Mit meinem ausgedehnten Fitnessprogramm bereite ich mich auf die Arbeit vor. Das leert den Kopf und bringt mich auf neue Ideen.

Ohne Musik kann ich nicht schreiben. Ich brauche jedoch einen speziellen Sound: Soul, Neo Soul, Nu Jazz, Acid Jazz, Latin mit Soul- und Jazzeinflüssen, Louisiana Blues, Funk.

Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung? Oder werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller gegenüber andern Künsten anders gemessen? Warum sind es vielfach die Schreibenden, von denen man in Krisen eine Stimme fordert?

Kunst hat immer eine Verantwortung, sonst ist es keine Kunst. Ich mag das Zitat des finnischen Architekten Alvar Aalto, der sagte: »Es gibt nur zwei Dinge in der Architektur: Menschlichkeit oder keine.»

Dass man von den Autoren mehr erwartet, hat mit der Macht des Wortes zu tun. Meines Wissens wurde noch kein Krieg mit einem Gemälde oder einer Oper entfacht bzw. beendet, sondern stets mit Worten.

Inwiefern schärft Ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

In meinen letzten vier Romanen ging es um Rassismus, um den Umgang mit Andersartigen, um Ideologien oder auch um die Schuldenwirtschaft. Jedoch verpacke ich solche Inhalte stets in einen Roman, der stark von den Figuren und ihren Entwicklungen geprägt ist. Ich will nicht meine Meinung zwischen den Buchdeckeln lesen, sondern indirekt Denkanstösse geben. Wie die vielfältigen Reaktionen zeigen, findet eine Auseinandersetzung mit meinen Stoffen sehr wohl statt, auch wenn ich die Themen nicht laut in den Vordergrund stelle.

Es gibt die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens, jenen Ort, wo man ganz alleine ist mit sich und dem entstehenden Text. Muss man diese Einsamkeit als Schreibende mögen oder tun Sie aktiv etwas dafür/dagegen?

Die Einsamkeit ist kein Problem, weil ich mich während des Schreibprozesses in einer völlig anderen Welt befinde.

Gibt es für Sie Grenzen des Schreibens? Grenzen in Inhalten, Sprache, Textformen, ohne damit von Selbstzensur sprechen zu wollen?

![image[1] (2)](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/image1-2-300x215.png) Obwohl persönliche Erfahrungen Eingang in meine Bücher finden, würde ich nie eine Autobiografie schreiben. Das ist mir zu sehr Seelenstriptease. Auch würde ich keinen Roman schreiben, bei dem man mir ein Thema vorgibt, und als Coautorin für Prominente wäre ich ebenfalls eine Fehlbesetzung.

Obwohl persönliche Erfahrungen Eingang in meine Bücher finden, würde ich nie eine Autobiografie schreiben. Das ist mir zu sehr Seelenstriptease. Auch würde ich keinen Roman schreiben, bei dem man mir ein Thema vorgibt, und als Coautorin für Prominente wäre ich ebenfalls eine Fehlbesetzung.

Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?

«Dreamland» von Kevin Baker. Habe den Roman gerade zum zweiten Mal gelesen. (OKay, vielleicht nur ein halber Geheimtipp.)

Zählen Sie 3 Bücher auf, die Sie prägten, die Sie vielleicht mehr als einmal gelesen haben und in Ihren Regalen einen besonderen Platz haben?

Als Kind: «Hauffs Märchen». Ich mochte keine Hanni-und-Nanni- oder ähnliche Bücher, sondern hatte eine Schwäche für Märchen. Hauff war mein Liebling, da seine Geschichten oft exotisch und auch etwas gruselig waren.

Als junger Teenager: «Die Verwandlung» von Franz Kafka. Das Buch hat mir die Tür zur Literatur geöffnet.

Später: «Wassermusik» von T. C. Boyle. Kreativ, bildstark, atemlos, sprachlich einzigartig.

Was tun Sie mit gekauften oder geschenkten Büchern, die Ihnen nicht gefallen?

Ich bekomme selten Bücher geschenkt, weil die Leute da eine gewisse Scheu haben und mir lieber eine Flasche Wein bringen (was auch ganz gut ist). In mein Regal kommen nur absolute Lieblingsbücher. Ich gebe viel weg, da ich lieber mit leichtem Gepäck lebe.

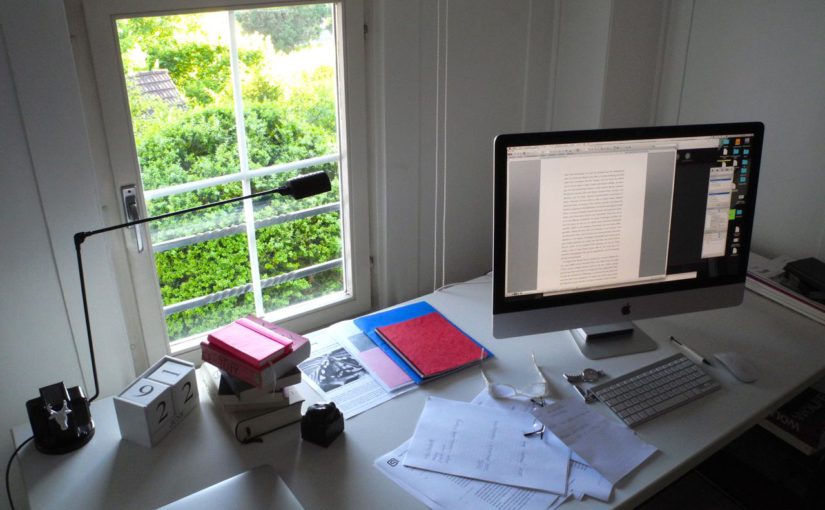

Schicken Sie mir ein Foto von Ihrem (unaufgeräumten) Arbeitsplatz?

(Das Foto ziert den Anfang des Interviews.) Mehr Unordnung kann ich leider nicht bieten. Im Hintergrund läuft übrigens grad Leela James ☺.

![dominique-anne-schuetz[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/dominique-anne-schuetz1-300x220.jpg) Dominique Anne Schuetz, geboren in Winterthur, aufgewachsen in St. Gallen, ist Mutter von zwei Söhnen und lebt in der Nähe von Zürich. Sie war Creative Director und hat zahlreiche Preise erhalten. Heute ist sie erfolgreich als Künstlerin und Autorin tätig und wurde für ihr literarisches Schaffen ausgezeichnet.

Dominique Anne Schuetz, geboren in Winterthur, aufgewachsen in St. Gallen, ist Mutter von zwei Söhnen und lebt in der Nähe von Zürich. Sie war Creative Director und hat zahlreiche Preise erhalten. Heute ist sie erfolgreich als Künstlerin und Autorin tätig und wurde für ihr literarisches Schaffen ausgezeichnet.

Vielen Dank an Dominique Anne Schuetz!

Mitte September folgt ein Interview mit Daniela Danz. Ich freue mich!

Am 22. Oktober, 2016, von 11 Uhr bis ca. 13 Uhr liest die Autorin bei Irmgard & Gallus Frei-Tomic, St. Gallerstrasse 21, 8580 Amriswil

(unbedingte Anmeldung unter gallus.frei-tomic@gmx.ch) oder übers Kontaktformular dieser Webseite!

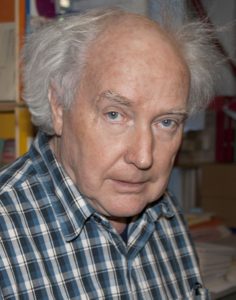

Beat Brechbühl ist Schriftsteller, Dichter und Verleger, unermüdlicher Kämpfer für die Poesie und seit seiner Erstveröffentlichung «Kneuss» 1970 bis zu seiner neusten Veröffentlichung «Farben, Farben» 2015 ein ganzes Leben in Sachen Literatur unterwegs. 1939 in Oppligen, Kanton Bern, geboren, lernte er zuerst Schriftsetzer, wurde dann Redakteur und Verlagsmitarbeiter. Heute lebt Beat Brechbühl als Schriftsteller von Lyrik und Prosa, als Gestalter und Verleger (Waldgut Verlag) in Frauenfeld im Thurgau, Schweiz. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung, dem Bodensee-Literaturpreis, dem Kulturpreis des Kantons Thurgau und dem Buchpreis der Stadt Bern. Zuletzt erhielt er den Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld (2009).

Beat Brechbühl ist Schriftsteller, Dichter und Verleger, unermüdlicher Kämpfer für die Poesie und seit seiner Erstveröffentlichung «Kneuss» 1970 bis zu seiner neusten Veröffentlichung «Farben, Farben» 2015 ein ganzes Leben in Sachen Literatur unterwegs. 1939 in Oppligen, Kanton Bern, geboren, lernte er zuerst Schriftsetzer, wurde dann Redakteur und Verlagsmitarbeiter. Heute lebt Beat Brechbühl als Schriftsteller von Lyrik und Prosa, als Gestalter und Verleger (Waldgut Verlag) in Frauenfeld im Thurgau, Schweiz. Für sein schriftstellerisches Werk wurde er vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Preis der Schweizerischen Schillerstiftung, dem Bodensee-Literaturpreis, dem Kulturpreis des Kantons Thurgau und dem Buchpreis der Stadt Bern. Zuletzt erhielt er den Anerkennungspreis der Stadt Frauenfeld (2009). Das Gedicht geht noch viel weiter und entstammt seinem Gedichte-Band «Böime, Böime! Permafrost & Halleluja! Erschienen 2014 beim

Das Gedicht geht noch viel weiter und entstammt seinem Gedichte-Band «Böime, Böime! Permafrost & Halleluja! Erschienen 2014 beim

![autor_1590[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/autor_15901-206x300.jpg) Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger und arbeitete danach u.a. als Lehrbeauftragter und Werbetexter. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet

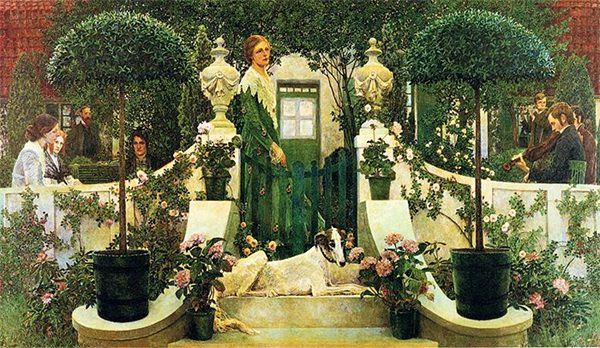

Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger und arbeitete danach u.a. als Lehrbeauftragter und Werbetexter. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet![9783462047417[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/97834620474171-183x300.jpg) In «Konzert ohne Dichter» erzählt Klaus Modick die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Worpsweder Gemäldes, von einer schwierigen Künstlerfreundschaft – und von der Liebe. Heinrich Vogeler ist auf der Höhe seines Erfolgs. Im Juni 1905 wird ihm die Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen – für sein Gesamtwerk, besonders aber für das nach fünfjähriger Arbeit fertiggestellte Bild «Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff». Während es in der Öffentlichkeit als Meisterwerk gefeiert wird, ist es für Vogeler das Resultat eines dreifachen Scheiterns: In seiner Ehe kriselt es, sein künstlerisches Selbstbewusstsein wankt, und eine fragile Freundschaft zerbricht. Rainer Maria Rilke, der literarische Stern am Himmel der Worpsweder Künstlerkolonie, und sein Seelenverwandter Vogeler haben sich entfremdet – und das Bild bringt das zum Ausdruck: Rilkes Platz zwischen den Frauen, die er liebt, bleibt demonstrativ leer. Was die beiden zueinanderführte und später trennte, welchen Anteil die Frauen daran hatten, die Kunst, das Geld und die Politik, davon erzählt Klaus Modick auf kunstvolle Weise. Ein großartiger Künstlerroman, einfühlsam, kenntnisreich, atmosphärisch und klug.

In «Konzert ohne Dichter» erzählt Klaus Modick die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Worpsweder Gemäldes, von einer schwierigen Künstlerfreundschaft – und von der Liebe. Heinrich Vogeler ist auf der Höhe seines Erfolgs. Im Juni 1905 wird ihm die Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen – für sein Gesamtwerk, besonders aber für das nach fünfjähriger Arbeit fertiggestellte Bild «Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff». Während es in der Öffentlichkeit als Meisterwerk gefeiert wird, ist es für Vogeler das Resultat eines dreifachen Scheiterns: In seiner Ehe kriselt es, sein künstlerisches Selbstbewusstsein wankt, und eine fragile Freundschaft zerbricht. Rainer Maria Rilke, der literarische Stern am Himmel der Worpsweder Künstlerkolonie, und sein Seelenverwandter Vogeler haben sich entfremdet – und das Bild bringt das zum Ausdruck: Rilkes Platz zwischen den Frauen, die er liebt, bleibt demonstrativ leer. Was die beiden zueinanderführte und später trennte, welchen Anteil die Frauen daran hatten, die Kunst, das Geld und die Politik, davon erzählt Klaus Modick auf kunstvolle Weise. Ein großartiger Künstlerroman, einfühlsam, kenntnisreich, atmosphärisch und klug.

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen.

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen. ![A858827197_image001[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/A858827197_image0011-188x300.png) In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

![image[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/image1.jpg) Jens Steiner,

Jens Steiner,  «Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge!

«Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge! «Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.

«Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.