Von Klaus Modick, zuhause im norddeutschen Oldenburg, las ich erstmals 1986 einen Roman. Damals machte er in seinem dritten Roman «Das Grau der Karolinen» ein Bild und die detektivische Suche nach dessen Maler zum Thema eines Buches über das Sehen und die Farben. Seither ist aus den Büchern Klaus Modicks die Zierde eines grossen Stücks Bücherregal geworden und aus dem Autor ein «Schriftsteller meines Herzens».

Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Andere, die politische und gesellschaftskritische Inhalte und Meinungen in literarisches Schreiben verpacken. Was wollen Sie mit Ihrem Schreiben? Ganz ehrlich!

Es geht mir um gut erzählte Geschichten, und mit „gut erzählt“ meine ich eine unprätentiöse Schreibweise, die auf stilistische Effekthascherei verzichtet und zugleich Abstand zum Trivialen hält. Und dafür möchte ich, bitte sehr, geliebt werden!

Wo und wann liegen in ihrem Schreibprozess der schönste oder/und der schwierigste Moment? Gibt es gar Momente vor denen sie sich fürchten?

Der schönste Moment ist der Schlusspunkt eines Romans, der schwierigste das erste Wort. Furcht kenne ich nicht, aber Blockaden.

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Viele Bücher, die ich im Lauf der Jahre gelesen, viel Musik, die ich gehört habe, murmeln lautlos mit.

Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung? Oder werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller gegenüber andern Künsten anders gemessen? Warum sind es vielfach die Schreibenden, von denen man in Krisen eine Stimme fordert?

Die Schreibenden verfügen über die so genannte Macht des Wortes, aber sie sind deshalb nicht klüger oder dümmer als andere Künstler. Als Literat hat man allerdings Verantwortung – nämlich die, gut zu schreiben.

Inwiefern schärft Ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Ob mein Schreiben etwas bei meinen Lesern schärft, weiß ich nicht. Bei mir schärft es die Selbstkritik.

Es gibt die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens, jenen Ort, wo man ganz alleine ist mit sich und dem entstehenden Text. Muss man diese Einsamkeit als Schreibender mögen oder tun Sie aktiv etwas dafür/dagegen?

Ich brauche Ruhe zum Arbeiten, aber bei der Arbeit bin ich nicht einsam – siehe Antwort Nr. 3! Einsam fühle ich mich manchmal in Gesellschaft.

Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?

Hermann Kinder: Porträt eines jungen Mannes aus alter Zeit. Wunderbares Buch eines notorisch unterschätzten Autors.

Zählen Sie 3 Bücher auf, die Sie prägten, die Sie vielleicht mehr als einmal gelesen haben und in Ihren Regalen einen besonderen Platz haben?

Das Große Wilhelm Busch Album

Theodor W. Adorno: Minima Moralia

Leonard Cohen: The Lyrics

Frisch hätte wohl auch als Architekt sein Auskommen gefunden und Dürrenmatt kippte eine ganze Weile zwischen Malerei und dem Schreiben. Wären Sie nicht Schriftstellerin oder Schriftsteller, hätten sich die Bücher trotz vieler Versuche nicht verlegen lassen, hätte es eine Alternative gegeben? Gab es diesen Moment, der darüber entschied, ob Sie weiter schreiben wollen?

Ich hätte Germanistikprofessor oder Studienrat werden können, Deutsch und Geschichte. Ich hätte auch der Werbetexter bleiben können, der ich war, als es mit der Schriftstellerei ernst wurde.

Was tun Sie mit gekauften oder geschenkten Büchern, die Ihnen nicht gefallen?

Alle zwei oder drei Monate trage ich einen gut gefüllten Karton zum Antiquar.

Klaus Modick, vielen Dank!

![autor_1590[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/autor_15901-206x300.jpg) Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger und arbeitete danach u.a. als Lehrbeauftragter und Werbetexter. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sein Roman «Konzert ohne Dichter» erschien im Frühjahr 2015 und wurde schnell zum Bestseller.

Klaus Modick, geboren 1951, studierte in Hamburg Germanistik, Geschichte und Pädagogik, promovierte mit einer Arbeit über Lion Feuchtwanger und arbeitete danach u.a. als Lehrbeauftragter und Werbetexter. Seit 1984 ist er freier Schriftsteller und Übersetzer und lebt nach zahlreichen Auslandsaufenthalten und Dozenturen wieder in seiner Geburtsstadt Oldenburg. Für sein umfangreiches Werk wurde er mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sein Roman «Konzert ohne Dichter» erschien im Frühjahr 2015 und wurde schnell zum Bestseller.

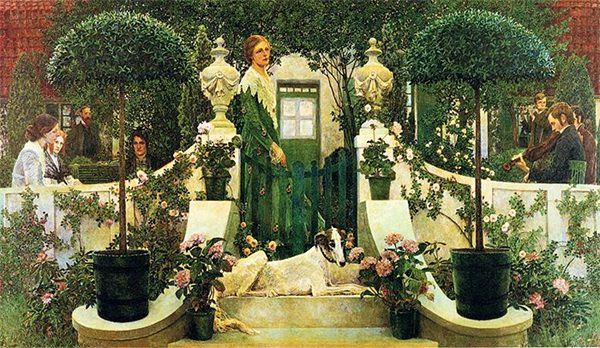

![9783462047417[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/97834620474171-183x300.jpg) In «Konzert ohne Dichter» erzählt Klaus Modick die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Worpsweder Gemäldes, von einer schwierigen Künstlerfreundschaft – und von der Liebe. Heinrich Vogeler ist auf der Höhe seines Erfolgs. Im Juni 1905 wird ihm die Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen – für sein Gesamtwerk, besonders aber für das nach fünfjähriger Arbeit fertiggestellte Bild «Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff». Während es in der Öffentlichkeit als Meisterwerk gefeiert wird, ist es für Vogeler das Resultat eines dreifachen Scheiterns: In seiner Ehe kriselt es, sein künstlerisches Selbstbewusstsein wankt, und eine fragile Freundschaft zerbricht. Rainer Maria Rilke, der literarische Stern am Himmel der Worpsweder Künstlerkolonie, und sein Seelenverwandter Vogeler haben sich entfremdet – und das Bild bringt das zum Ausdruck: Rilkes Platz zwischen den Frauen, die er liebt, bleibt demonstrativ leer. Was die beiden zueinanderführte und später trennte, welchen Anteil die Frauen daran hatten, die Kunst, das Geld und die Politik, davon erzählt Klaus Modick auf kunstvolle Weise. Ein großartiger Künstlerroman, einfühlsam, kenntnisreich, atmosphärisch und klug.

In «Konzert ohne Dichter» erzählt Klaus Modick die Entstehungsgeschichte des berühmtesten Worpsweder Gemäldes, von einer schwierigen Künstlerfreundschaft – und von der Liebe. Heinrich Vogeler ist auf der Höhe seines Erfolgs. Im Juni 1905 wird ihm die Goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft verliehen – für sein Gesamtwerk, besonders aber für das nach fünfjähriger Arbeit fertiggestellte Bild «Das Konzert oder Sommerabend auf dem Barkenhoff». Während es in der Öffentlichkeit als Meisterwerk gefeiert wird, ist es für Vogeler das Resultat eines dreifachen Scheiterns: In seiner Ehe kriselt es, sein künstlerisches Selbstbewusstsein wankt, und eine fragile Freundschaft zerbricht. Rainer Maria Rilke, der literarische Stern am Himmel der Worpsweder Künstlerkolonie, und sein Seelenverwandter Vogeler haben sich entfremdet – und das Bild bringt das zum Ausdruck: Rilkes Platz zwischen den Frauen, die er liebt, bleibt demonstrativ leer. Was die beiden zueinanderführte und später trennte, welchen Anteil die Frauen daran hatten, die Kunst, das Geld und die Politik, davon erzählt Klaus Modick auf kunstvolle Weise. Ein großartiger Künstlerroman, einfühlsam, kenntnisreich, atmosphärisch und klug.

Das war der 3. Teil einer kleinen Reihe. Am 15. August antwortet Beat Brechbühl. Seien Sie wieder dabei!

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen.

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen. ![A858827197_image001[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/A858827197_image0011-188x300.png) In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

![image[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/image1.jpg) Jens Steiner,

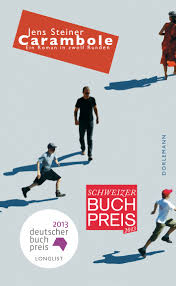

Jens Steiner,  «Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge!

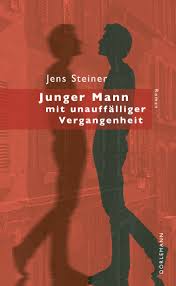

«Carambole» ein Dorf im Sommer – irgendwo. Jens Steiner, der schon mit seinem ersten Roman «Hasenleben» zeigte, wie nah er sich an Personen heranschreiben kann, wurde 2013 zurecht als Seismologe eines ganzen Dorfes auf die Longlist des Deutschen Buchpreises gesetzt. Er beschreibt kleine Katastrophen ebenso gekonnt, wie er mit der Lupe über den Seelen der Menschen brennt. Die Sommeridylle trügt, das Dorf kocht! Jugendliche, die kurz vor den Sommerferien das drohende Sommerloch mit Plänen füllen, aus denen «sowieso nichts wird». Familien, die zerbrechen, Generationen, die einander nicht mehr verstehen. So wie ein paar Männer im Dorf die Zeit mit dem Brettspiel Carambole totschlagen, entwirft Jens Steiner das Gesicht des Dorfes mit einem Spiel in 12 Runden. Ein meisterliches Gefüge! «Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.

«Junger Mann mit unauffälliger Vergangenheit» Alles beginnt harmlos mit einem Jungenstreich: Die Studenten Paul und Magnus planen einen Anschlag auf den Medienzar Kudelka während dessen Auftritt an der Universität. Erstaunt, wie gut das gelingt, sind sie gleichzeitig enttäuscht, dass ihre Tat quasi ohne Folgen bleibt. Doch dann geschieht Unerwartetes: Ein Museum voller sprechender Objekte, ein Teelöffel Salz und eine Pizza lassen Pauls Leben komplett aus den Fugen geraten. Er findet sich als Gefangener in einer fremden Wohnung und erfährt, dass Kudelka entführt wurde – und dass er als Hauptverdächtiger gesucht wird. Nun beginnt eine raffinierte und spannende Verfolgungsgeschichte nach Südfrankreich – mit überraschendem Ende.