1944. Giuseppe Vaglio ist dreiunddreissig, Familienvater, Schreiner in einem kleinen Dorf in Norditalien. Durch die Schrecken des Krieges wird er Fluchthelfer, denunziert, verhaftet, eingesperrt, ins KZ Mauthausen verschleppt. Sechzehn Monate später schafft er es in sein Dorf zurück. Fabio Andina, preisgekrönter Schriftsteller und Enkel jenes Mannes, zeichnet ein literarisches Denkmal.

Ob in der Türkei oder in den USA, ob in Weissrussland oder bei den Uiguren; Von Freiheit, von Meinungsfreiheit, keine Spur. Wer in seinem Handeln nicht den vom Staat vorgegebenen Weg einschlägt, muss mit Repressalien rechnen. Dabei scheinen all jene Erfahrungen, die man mit totalitären Regimen machte, wirkungslos. Man(n) lernt nicht. Ob im Stalinismus oder im Nationalsozialismus, im Maoismus oder Militärdiktaturen wie damals in Spanien. Man taucht ab in ein System der Unterdrückung, der totalen Kontrolle, einer Staatsideologie. Freiheiten werden eingeschränkt, Selbstverantwortlichkeit wird zum Risiko, Empathie und Nächstenliebe zum Verbrechen.

Als Mitte des letzten Jahrhunderts ganz Europa im faschistischen Würgegriff erstarrte und man Andersdenkende, Andersgläubige und Anderslebende systematisch verfolgte, einsperrte und wie Ungeziefer vernichtete, wurde es für Menschen, die jenen Unterdrückten halfen, lebensgefährlich, nicht nur für sie, sondern auch für ihre Familien. Es wuchs ein System der gegenseitigen Überwachung, der Denunziation. Nachbarn wurden zu stillen Informanten. Man beglich so offene Rechnungen, zahlte heimlich zurück, sonnte sich im Gefühl der scheinbaren Macht, ohne zu merken, wie sehr man sich in Abhängigkeiten verstrickte.

Der kleine italienische Ort Cremenaga liegt zwischen dem Lago di Lugano und dem Lago Maggiore, direkt an der Grenze zur Schweiz. Dort lebte Giuseppe Vaglio, der Grossvater des Schriftstellers Fabio Andina, mit seiner Drei-Generationen-Familie und lebte von seinem Schreinerhandwerk. 1943 begann er Menschen, vor allem Juden, die vor den Grausamkeiten der Faschisten fliehen mussten, über die Grenze, durch den Fluss Tresa, einen Fluchtweg in die Schweiz zu finden. Ein ebenso risikoreiches Unternehmen für Flüchtende und Fluchthelfer. Am 5. März 1944 wurde Giuseppe Vaglio, verraten durch Nachbarn aus dem Dorf, von der SS festgenommen, zuerst in verschiedene norditalienische Gefängnisse gesteckt und später ins österreichische Konzentrationslager Mauthausen überführt. Nach Monaten der Misshandlung und Zwangsarbeit wurde er anfang Mai 1945 von us-amerikanischen Truppen befreit und gelangte zu Fuss und als Passagier am 6. Juli 1945, sechzehn Monate nach seiner Verhaftung, wieder in sein Dorf.

Als Giuseppe Vaglio in sein Dorf zurückkehrte, war er ein anderer, gezeichnet von seinen Erlebnissen, in prekärem psychologischem Zustand. Man schwieg weitgehend in der Familie über jene Zeit und was damals passierte. Und als Giuseppe Vaglio im Alter von fünfundsiebzig Jahren starb, war Fabio Andina, sein Enkel, zwölf und interessierte sich wenig für das, was damals geschehen war. Erst viel später, mit Hilfe Grossvaters „Arbeitsbuch für Ausländer“ begann Fabio Andina Recherchen über jene sechzehn Monate anzustellen, Recherchen, die daraus nicht nur einen äusserst lesenswerten Roman werden liessen, sondern die Heimatgemeinde seines Grossvaters veranlasste, mit einer Skulptur im Dorf an die Taten jener zu erinnern, die Flüchtenden halfen und all jenen, die dafür mit viel Schmerz und Leid bezahlen mussten.

„Sechzehn Monate“ erzählt aus wechselnden Perspektiven von den Tagen der Verhaftung bis zu jenem Tag, an dem Giuseppe Vaglio zu seiner Familie zurückkehrte. Eine Reise ins Ungewisse, für ihn immer hart am Tod, für seine Frau und seine Familie im permanenten Strudel von Verzweiflung, Angst und drohender Hoffnungslosigkeit. Ganz offensichtlich ging es Fabio Andina nicht darum, eine möglichst detailgetreue Nacherzählung jener dunklen Monate zu evozieren. Fabio Andina empfindet nach, was in den Herzen seiner Grosseltern passiert sein musste. Er lebt mit Literatur ein Leben nach, zeichnet mögliche Spuren. Er tut dies mit aller Behutsamkeit und dem grossen Respekt an Menschen, denen man keine Wahl liess, die man auch nach 1945, nach dem Zusammenbruch des Tausendjährigen Reiches sich selber überliess, ohne ihnen zu Lebzeiten für das erduldete Leid einen Funken von eben jenem Respekt zu zollen. „Sechzehn Monate“ ist eine Liebeserklärung an die Kraft der Liebe!

2025 wird Fabio Andina für «Sechzehn Monate» («Sedici mesi») der Schweizer Literaturpreis 2025 verliehen. Aus der Begründung der Jury: Anhand von weitergegebenen Erinnerungen, Briefen aus der Familie und historischen Nachforschungen rekonstruiert der Autor die Lebenslage seiner Grosseltern mütterlicherseits, Giuseppe und Concetta, während dieser unfreiwilligen Trennung.

In knapper, verinnerlichter Sprache wirft die Erzählung einen genauen und bewegenden Blick auf den Alltag und die Gedanken des jungen Ehepaars, das zu einer langen Zeit der Trennung und des Leidens gezwungen wurde.

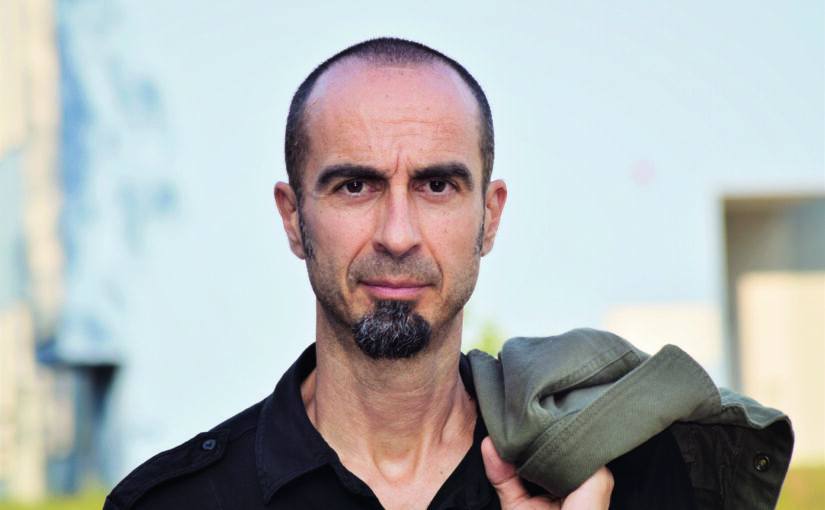

Fabio Andina, geboren 1972 in Lugano, studierte Filmwissenschaften und Drehbuch in San Francisco. Heute lebt er im Bleniotal. Sein «Roman Tage mit Felice» erschien 2020 auf Deutsch, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. 2021 folgten der zweisprachige Prosaband «Tessiner Horizonte – Momenti Ticinesi» (mit Zeichnungen von Lorenzo Custer) und 2023 der Roman «Davonkommen», der die Vorgeschichte des namenlosen Erzählers von Tage mit Felice enthüllt. Auf Italienisch liegt zudem der Erzählband «Sei tu, Ticino?» vor.

Karin Diemerling hat in Mainz, Hamburg und Florenz Germanistik und Romanistik studiert und übersetzt seit rund 25 Jahren aus dem Englischen und Italienischen. Sie lebt bei Winterthur.

Beitragsbild © Malik Andina