Marigold und Rose sind Zwillinge. Noch nicht einmal ein Jahr alt und schon mitten im Leben, auch wenn dieses nur aus Zimmer, Haus und Garten besteht. Eine Welt, die langsam aufbricht. Eine Welt, von der die Zwillinge, von der Maigold schon ahnt, dass alles anders sein wird.

Bis zum Nobelpreis war Louise Glück ein Geheimtipp, der Preis für viele eine Überraschung. Aber mit der Verleihung begann die grosse Auseinandersetzung des Publikums mit dem Werk der Lyrikerin, einer ganz eigenwilligen Stimme. Dass „Maigold und Rose“ als letztes Buch vor ihrem Tod im Oktober 2023 erschien, ist nicht nur seltsam, weil es das einzige Prosawerk der Dichterin ist, sondern weil sich die damals fast 80jährige Dichterin in diesem Buch ins Wesen eines Säuglings begibt, in ein Leben, in dem die Sprache noch nicht artikuliert wird, sich alles im Werden begreift. Louise Glück blickt durch die Wahrnehmung eines Kleinkinds auf eine Welt, die sich noch ganz im Kleinräumigen verortet, einer kleinen, in vielerlei Hinsicht paradiesischen Welt, von der die nicht einmal Einjährige ahnt, dass sie dereinst vertrieben wird.

Obwohl Zwillinge, ist vieles an den beiden verschieden. Marigold liebt Bücher, die Rose nicht interessieren. Sie „liest“, auch wenn sich ihr der Sinn der vielen Zeichen in den Büchern noch nicht erschliesst. Aber sie mag die Bilder, Bilder von Tieren. Irgendwann würde sich das Geheimnis der Schrift auflösen. Und dann würde sie selbst zu schreiben beginnen, Bücher schreiben. Die Bestimmung ihrer Schwester Rose ist es, brav zu sein, angepasst. Sie sind Schwestern, Zwillinge, und doch fühlt sich Marigold einsam, ausgeschlossen vom Leben ihrer Schwester, sehr oft auch von der Zuwendung ihrer Mutter. Marigold spürt, dass Rose bei der Mutter an erster Stelle steht, dass Rose für ihre Artigkeit, ihre Angepasstheit bevorzugt wird. Da hilft auch die Liebe ihres Vaters nicht viel.

„Eigentlich waren die Zwillinge ein Baby, nur eben zweigeteilt. Ich bin ein halbes Baby, dachte Maigold. Ich bin das Hirn, und Rose ist das Herz.“ So sehr Marigold sich in Gedanken schon in ihrem eigenen Buch verstrickt, so sehr empfindet sie damit die wachsende Distanz zur Welt, zu ihrer Schwester, zu Mutter und Vater. Kein Wunder beginnt Rose früher zu sprechen als sie, ist ihr Blick doch viel mehr nach Innen gerichtet. „Rose lernte zu sprechen, und Marigold lernte zu beobachten.“ Vielleicht liegt die Bestimmung der beiden Mädchen schon in ihren Namen. Rose ist die, die zu verzücken weiss. Und Marigold, bei uns besser bekannt unter dem Namen Ringelblume, ist jene, die ihre Werte in ihrer indirekten Wirkung sieht – nicht zuletzt als Heilpflanze.

Legt man die Erzählung „Marigold und Rose“ über das Leben der Autorin, drängen sich gewisse Interpretationen auf. „Marigold und Rose“ ist viel mehr als ein kleines Kunstwerk einer grossen Dichterin. Vielleicht ist diese kleine Erzählung ein Schlüssel zum Urschmerz der Autorin. Vielleicht eine Erklärung dafür, was später aus ihrem Leben wurde. Aber ebenso verschliesst sich die Autorin. Am Ende eines Lebens schreibt die Nobelpreisträgerin eine kleine Erzählung über ein Mädchen vor der Zeit des Erinnerns. Schreiben ist immer Erinnern. Vielleicht sucht auch die Autorin mit dieser Erzählung.

„Marigold und Rose“ ist voller Vielleicht. Eine schillernde Erzählung voller Ahnungen. Ein Text, der mich zur Reflexion zwingt, tragen wir doch alle einen Zwilling mit uns herum, jenes gespiegelte Ich, die andere Seite, den anderen Weg. „Marigold und Rose“ ist kein Vermächtnis, aber der Beweis, dass das Schreiben über Grenzen hinaus erzählen kann.

Louise Glück, geboren 1943 in New York, veröffentlichte dreizehn Gedichtbände, zwei Essaysammlungen und ein Prosakurzstück. 2020 wurde sie ausgezeichnet mit dem Literaturnobelpreis «für ihre unverkennbare poetische Stimme, die mit strenger Schönheit die individuelle Existenz universell macht». Für ihre Werke erhielt sie u. a. auch den Pulitzerpreis, den Bollingen Prize, den National Book Award und die Gold Medal for Poetry from the American Academy of Arts and Letters. Sie lehrte an der Yale und der Stanford University. Louise Glück starb am 13. Oktober 2023 im Alter von 80 Jahren.

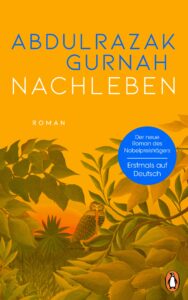

Eva Bonné übersetzt Literatur aus dem Englischen, u.a. von Rachel Cusk, Anne Enright, Michael Cunningham und Abdulrazak Gurnah. Sie wurde mit dem Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Preis ausgezeichnet.

Beitragsbild © Katherine Wolkoff