Sie fällt vom Fahrrad, weiss dann kaum noch, wo sie ist, und er schreibt gegen das Verschwinden an – Michael Buselmeier erzählt in „Elisabeth“ herzergreifend von der Demenzerkrankung seiner Frau und kommt selbst nicht gut weg dabei.

Bilanz eines Abschieds

von Frank Keil

Es beginnt schleichend, man weiss das, man hat das oft genug gelesen, hat es auch gehört, aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, womöglich aus der Familie: Da wird jemand unkonzentriert, fahrig, wirkt kurz orientierungslos und dann ist alles wieder gut und alles an seinem Platz. Bis die nächsten Irritationen einsetzen, Seltsamkeiten, ‚das musst du doch wissen‘, sagt man dann; fragt, was denn los sei. Und will den naheliegenden Gedanken nicht denken.

Bei Elisabeth Buselmeier, Michael Buselmeier Frau, er selbst Jahrgang 1938, damit nach unseren heutigen Massstäben solide alt, aber noch nicht hochbetagt, das kommt noch, beginnt die Verwirrung sich zu verstärken nach ihrer Pensionierung, nach einem aufreibenden Leben als Dozentin an der Frankfurter Hochschule und noch dazu hat sie sich um das Haus zu kümmern, um den Haushalt, um den Garten und die Texte ihres Mannes, die abzutippen waren. Und nun notiert er: «Elisabeth ist nicht mehr die Frau, die ich vor einem halben Jahrhundert geheiratet habe.» Zuvor hat er sich nicht ohne ironische Selbstbetrachtung an all die Dichter erinnert, deren Frauen oft weit vor ihren Künstler-Männern starben: Orpheus, Novalis, Benn, Pound, Rilke, Kafka. «Und andere», wie er verlegen hinzu setzt.

Dabei sollte anderes geschehen: Seine Frau sollte endlich Zeit und Ruhe und Kraft finden ihr eigenes Werk in Angriff zu nehmen, es durchzuarbeiten und es zu beenden, wo es doch seit Jahrzehnten auf den Weg geschickt ist: eine grosse wissenschaftliche Arbeit, die Geschichte der Heidelberger Germanistik zu schreiben. Das Material füllt dicht aneinandergereihte Aktenordner, prall bestückt mit Exzerpten, mit Entwürfen, mit ausgewerteten Archivfunden; mit Zeitzeugenberichten greiser Professoren, wie Buselmeier Michael diffizil schreibt. Doch das Scheitern dieses schreibenden Projektes ist unübersehbar, das geht nicht spurlos an einem vorbei, der fürs und der mit dem Schreiben lebt: «Schon lange ist sie mir keine Gesprächspartnerin mehr», auch diese Notiz findet sich, gemeint ist natürlich seine Frau.

Die langsam wegdriftet, die auch tagsüber Stunden im Bett liegt, sich hin und her wälzt, die dafür nachts durchs Haus irrt, die sich ihre Hemden falsch herum anzieht, die keine Termine mehr einzuhalten versteht, bei der Gymnastik, beim Klavierunterricht, die während freudig erwarteter Familientreffen teilnahmslos danebenhockt, die auf Depressionen hin durchgecheckt und behandelt wird, bis weitere ärztliche Untersuchungen sachliche Gewissheit bringen.

Buselmeier erzählt immer auch von sich, wenn er von seiner Frau erzählt, er lässt tief blicken, wie er, ohnehin vom eigenen Alter mehr als gebeutelt, versucht noch zum Schreiben zu finden, während seine Frau im Haus lärmt oder mit dem Fahrrad unterwegs ist und womöglich schon bald von besorgten Nachbarn oder gleich der Polizei zurückgebracht wird, mit leichteren oder schwereren Blessuren, auf jeden Fall ohne Fahrrad, das wird er nun irgendwo im Dunklen in der Gegend suchen und finden müssen. Dabei muss er doch schreiben, muss weiterschreiben, muss sich fertigschreiben, es ist nicht noch genug und lange nicht zu Ende, was er bisher zu Papier gebracht hat, wie man so sagt.

Wütend schreibt er zugleich gegen das Schreibende an, gegen die Unverschämtheiten des Alters, die mürben Knochen, die Halsentzündung, die Rückenschmerzen, die längst dazugehören; dazu der Druck der nachrückenden Dichtergeneration, die einen aus dem Weg drängt, all die jungen Kerle, die ihren Platz wollen, während sich schon die nächsten aufmachen, die ‚Hier!‘ und ‚Ich!‘ schreien und es eilig haben.

Reicht das nicht allein? Ist das nicht schon schwer genug und schon so kaum auszuhalten? Und nun muss noch die eigene Frau dement werden und alles vergessen, am Ende auch ihn?

Obwohl: Wer weiss, wer sich in zehn, zwanzig Jahren überhaupt noch an ihn erinnern wird, trotz der Literaturpreise und der Ehrungen und der Bücher mit seinem Namen auf dem Einband, auf dem Cover, die man ins Regal stellen kann; was er dann für Figur ist im Literaturkanon, der ja selbst immer mehr an Bedeutung verliert, auch das ist Schmerz, der kaum auszuhalten ist.

Und so ist es kein Wunder, das er an einigen, wenigen Stellen die Kollegen heranzieht, er ist ja nicht der erste, der mit Demenz zu tun hatte und der – wozu ist er Schriftsteller – schreibend zu reagieren und das mit ihm Geschehene zu erfassen sucht: Arno Geigers freundlich-lustiges Roman-Porträt seines Vaters in ‚Der alte König in seinem Exil‘, das so erfolgreich war für den Sohn, haben wir das nicht alle gerne gelesen, voraustankend Trost darin vermutet – er glaubt ihm heute kein Wort mehr. Dagegen setzt er das am Ende kurz, brutale Schicksal des wesensverwandten Schriftstellers Günter Herburger, nicht nur ein Altersgenosse, sondern auch einer, der mit dem Leben so schwer hadert (drei gebrochene Lendenwirbel, niemand will seinen gewiss letzten Gedichtband herausgeben, das könnte man doch erwarten); und der bald an den Folgen eines Hausbrandes stirbt, den vermutlich seine Alzheimer-kranke Frau gelegt hat. Da – und das ist die Botschaft, die ankommt – ist es dann endgültig vorbei mit dem Schick der Demenz.

Denn und dann – der Schluss: Buselmeier, der Mann, der Schriftsteller, der Chronist der Krankheit, er zieht sich zurück, er lässt seine Frau zu Wort kommen. Erlaubt uns in einige, wenige, aber prägnante Dokumente schauen: Zettel, Notizen, kurze Berichte, Notate. Aus dem Krankenhaus, in dem sie untersucht wird und aus dem sie nur noch raus will. An einen Hund erinnert sich Elisabeth Buselmeier, der überfahren wurde, recht schnell, ein Dackel. Einen letzten Artikel – schreibt sie – hat sie noch veröffentlicht, unter grossen Mühen. Ihr grosses Schreibprojekt aber, es verweht: «Unsere Kinder, spätestens die Enkel, werden diese Fragmente einmal wegwerfen müssen, um sich von ihnen zu befreien.» Bilanz eines Abschieds.

Und vieles, das man eben gelesen und dem man gefolgt ist, erscheint in einem doppelt schlaghellen Licht: wie Elisabeth, die Schriftstellerfrau, notiert, wie ihr nach und nach die Gewissheiten verloren gehen. Wie sie einsamer und einsamer wird, in sich selbst. Wie ihr Mann ihr immer weniger der Mann und der Gefährte und der ‚Lebensmensch‘ ist, wie Thomas Bernhard den anderen genannt hat, den man doch so braucht, erst recht zum Schluss.

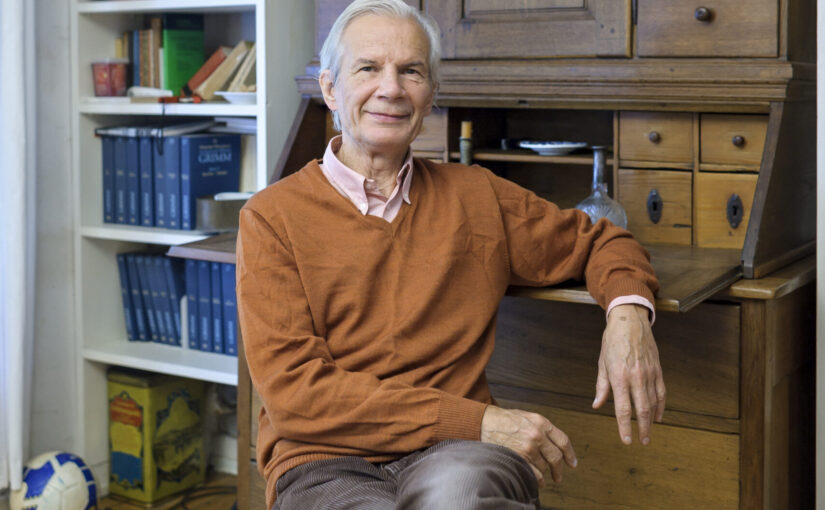

Michael Buselmeier wurde 1938 in Berlin geboren und wuchs in Heidelberg auf, wo er bis heute als Schriftsteller, Publizist, Herausgeber und Literarischer Stadtführer lebt. Zahlreiche Veröffentlichungen. 2010 erhielt Buselmeier den Ben-Witter-Preis der ZEIT-Stiftung, 2011 stand er mit «Wunsiedel» auf der Shortlist zum Deutschen Buchpreis, 2014 wurde ihm der Gustav-Regler-Preis der Stadt Merzig und des Saarländischen Rundfunks verliehen. Zuletzt erschienen bei Morio die Heidelberger Schloß-Anthologie «Alles will für dich erglühen» und der Gedichtband «Mein Bruder mein Tier» (beide 2018).

Beitragsbild © Philipp Rothe