Auch wenn die Kälte noch immer im Schatten hockte und grosse grauschwarze Schneeberge mitten in der Stadt Saft liessen, war es neben der Sonne die Literatur, die am letzten Märzwochenende mein Herz erwärmte. Noch bevor an meinem Fenster zuhause der knorrige Aprikosenbaum zu blühen beginnt, schlug die Literatur aus, machte das Wort laut.

Die Zeichnungen, die diesen Text begleiten, sind von der Illustratorin Lea Frei, mit der ich an den kommenden Solothurner Literaturtagen die Veranstaltungen sowohl textlich wie zeichnerisch begleiten werde. Über die Resultate dieses spannenden Unternehmens wird auf literaturblatt.ch informiert.

Im Stundentakt schob sich Höhepunkt an Höhepunkt. Im grossen Saal im Waaghaus, fast versteckt im Splügeneck, mit Pastis in der Hauptpost, lautstark im Palace und der Grabenhalle. Da auch ich mich nicht zerreissen kann, war die Wahl zwischen „Laut“, „Luise“, „Rinks“ und „Lechts“, den vier zur Tradition und St. Galler Spezialität gewordenen Veranstaltungsreihen schnell gefällt. Von Tabea Steiner und Joachim Bitter souverän begleitet und moderiert, lauschte ich der Reihe „Luise“. Sechs Autorinnen und Autoren, die mit ihren Büchern eindrücklich bewiesen, dass Literatur fast alles kann; bezaubern, unterhalten, aufrütteln, verunsichern, beglücken und faszinieren!

Sechs Bücher, die es unbedingt zu lesen lohnt:

Auch in seinem zweiten Band zu den „Menschlichen Regungen“ von Tim Krohn begleitet mich bekanntes Personal aus dem ersten Band „Herr Brechbühl sucht eine Katze“. Herr Brechbühl wohnt noch immer alleine im Erdgeschoss eines Zürcher Mietshauses, wo ihm das kleine Mädchen aus der vierten Etage den Vorschlag macht, mit ihrer Familie die Wohnung zu tauschen, weil ihre Mutter im vierten Stockwerk keine Katze haben wolle. Er brauche die Wohnung im  Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.

Jens Steiner hält der Gesellschaft einen Spiegel vor Augen. Auch ihrer Augenwischerei, wenn man sich mit einem Ranking der Recycelns den uneingeschränkten Konsum zu erleichtern versucht, um all jene Leerstellen, die das immerwährende Entsorgen bringt, möglichst schnell wieder mit  „Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus.

„Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus.

In „Max“ lässt sich Markus Orths Zeit mit Erzählen. Er hangelt sich nicht von einem zu nächsten Cliffhanger, die man als Leser unbedingt aufgelöst haben will. „Max“ ist aber auch mehr als eine Künstlerbiographie über den Maler Max Ernst, ein Buch, das vergöttert und verehrt, einen Künstler auf einen steinernen Sockel hebt. „Max“ ist ein Sittengemälde einer verrückten Zeit, über einen  „verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

„verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

Wazlaw, ein nicht mehr junger Mann, ein Heimatloser, ein Arbeitsmigrant, folgt dem Drift, immer auf der Suche, einer unendlichen Heimatsuche. Ein Leben, das in der Schwebe bleibt, ein Roman, bei dem vieles in der Schwebe bleibt, keine einfache Geschichte, so wie das Leben nie einfach ist. Ein Bohren in tiefe Schichten, in die Sedimente des Lebens. Anja Kampanns grosse Kunst  ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.

Fast voll war der Saal bei Dana Grigorcea! Sympathien stürmten wie Fruchtfliegen auf die Frau mit den Fingernägeln im gleichen Rot wie das schmale Büchlein, das von so viel Leidenschaft erzählt. Nach dem letzten Roman „Das primäre Gefühl von Schuldlosigkeit“, einem Stadtroman,  einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“.

einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“.

Und zuletzt Nicol Ljubić. 1977 brennt Hartmut Gründler lichterloh. Ein Mann, der über lange Zeit unauffällig zur Untermiete im Haus der Familie Kelsterberg lebt. Eine Geschichte zum einen aus der Perspektive des zehnjährigen Sohnes der Familie und Jahrzehnte später aus der Rückschau desselben bei den Besuchen bei einer alt gewordenen Mutter.  Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

Den Organisierenden meinen grossen Dank und tiefen Respekt. Vor allem Joachim Bitter, Mitinitiant, Moderator und Literaturfreund aus Leidenschaft!

Jule und Vincent reffen sich wieder, zwei Menschen, die vor mehr als zwei Jahrzehnten eine Nacht vielleicht verbunden, ein Autounfall aber wieder aus der Spur geschleudert hatte. Zwei Lebensentwürfe, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, werden durch das Wiedersehen pulverisiert, zwingen zum Nachdenken, bringen Momente zurück ans Licht, die gelöscht schienen, obwohl sie noch immer in die Gegenwart wirken.

Jule und Vincent reffen sich wieder, zwei Menschen, die vor mehr als zwei Jahrzehnten eine Nacht vielleicht verbunden, ein Autounfall aber wieder aus der Spur geschleudert hatte. Zwei Lebensentwürfe, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, werden durch das Wiedersehen pulverisiert, zwingen zum Nachdenken, bringen Momente zurück ans Licht, die gelöscht schienen, obwohl sie noch immer in die Gegenwart wirken.

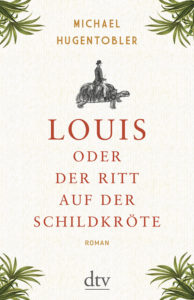

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden.

Louis wird Butler eines Schweizer Bankiers und später Bediensteter von Sir William Stevenson, einem britischen Gouverneur auf einer Reise nach Australien. Aber dort wächst die Gewissheit, er würde so sein Leben damit verbringen, anderen zu dienen. Dies sei eine Form der Sklaverei, auch wenn sie bequem sei und ihn sättigte. Es treibt ihn weiter, zusammen mit seinem Colt Dragoon. Louis der Montesanto wird glückloser Kapitän auf einem Perlenfischerboot, strandet und verliert sich an der Küste Australiens, wo er von Aborigines «aufgenommen» wird und Jahre bei ihnen verbringt. Louis wird Vater zweier Kinder, verlässt die Ureinwohner genauso wie seine Familie, seine Kinder und landet irgendwann ausgezehrt und mit wilden Abenteuergeschichten in der Londoner High society, die nur darauf wartet, bis erkaltete Sensationen durch neue ersetzt werden. In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum

In Gesprächen um die Qualität einer Romans muss ich immer wieder eine Lanze brechen, dafür, was die Literatur darf. Sie darf erfinden. «Lüge» wird zum Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache?

Da zieht einer aus, aus der Enge der Schweiz, aus der Vor- und Fremdbestimmung hinaus ins Abenteuer. In ihrem Roman wird Louis de Montesanto auch zu einem Prediger der Bescheidenheit, gegen den Besitz, gegen Geld und Ballast, zu einem, dem schlussendlich niemand mehr zuhört. Wie weit ist ihnen «Verzicht» angesichts dessen, was uns in den Medien vor Augen geführt wird, Herzenssache? Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind?

Ihr Roman ist eine «Ikarus-Geschichte». Wehe dem, der sich zu nahe an die Sonne wagt. So hoch hinaus, so tief der Fall. Und trotzdem lechzt die Gesellschaft heute genauso wie die Londoner Gesellschaft im ausgehenden 19. Jahrhundert nach Sensationen, nach Menschen, die es wagen, Menschen, die ausbrechen, Menschen, die Sensationen verkörpern. Eigentlich wird Hans Roth alias Louis de Montesanto abgestraft für seinen Mut, seine Phantasie und seine Kompromisslosigkeit. Braucht die Gesellschaft nicht einfach doch nur die Bestätigung, dass Bravheit und Rechtschaffenheit das Mass aller Dinge sind? Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend?

Sie waren selbst lange Zeit in den verschiedensten Gegenden der Welt unterwegs. Ein Reisender mit Stift und Papier. Ist es heute nicht viel schwieriger zu reisen? Auf der einen Seite unendlich viel bequemer, aber fast nicht mehr wirklich hautnah, sich wirklich vom Bekannten entfernend? In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft?

In einem Interview erzählen Sie, dass sie eigentlich die Lebensgeschichte ihrer Tante Mary zu einem Roman verarbeiten wollten. Waren Sie auf ihren Reisen auf den Spuren ihrer Tante? Wird aus der Absicht nun doch noch ein Buch? Oder warten Sie neben ihrer journalistischen Arbeit erst mal ab, bis jemand die Filmrechte kauft? Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

Michael Hugentobler wurde 1975 in Zürich geboren. Nach dem Abschluss der Schule in Amerika und in der Schweiz arbeitete er zunächst als Postbote und ging auf eine 13 Jahre währende Weltreise. Heute arbeitet er als freischaffender Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine, etwa ›Neue Zürcher Zeitung‹, ›Die Zeit‹, ›Tages-Anzeiger‹ und ›Das Magazin‹. Er lebt mit seiner Familie in Aarau in der Schweiz. ›Louis oder Der Ritt auf der Schildkröte‹ ist sein erster Roman.

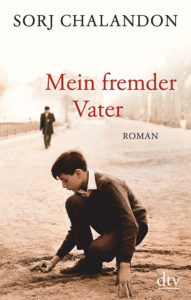

wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden.

wie zur CIA, sei einst Fallschirmjäger gewesen, Fussballprofi, Prediger, Sänger, Judolehrer und fallen gelassener Berater von Charles De Gaulle, dem amtierenden französischen Staatspräsidenten, einem Mann, der nicht nur ihn, sondern das algerische Volk verraten habe. Ein Mann, der den Tod verdient habe, das Attentat unterstützt von ihm dem Geheimagenten, dem es unmöglich ist, dass sein Zuhause durch Schnüffler und Gegner ausspioniert werde. Darum bleibt die Wohnung, das Zuhause von Émile für jeden Besuch verschlossen. Nicht einmal Nachbarn grüsst man. Im dunklen Treppenhaus lauscht man und schliesst tagsüber die Fensterläden. Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.

Sorj Chalandon war Journalist bei der Zeitung «Libération». Seine Reportagen über Nordirland und den Prozess gegen Klaus Barbie wurden mit dem Albert-Londres-Preis ausgezeichnet. Er veröffentlichte die Romane «Le petit Bonzi» (2005), «Une promesse» (2006, ausgezeichnet mit dem Prix Médicis) und «Mon traître» (2008). Sein vierter Roman «La légende de nos pères» (2009) erschien 2012 als erstes Buch in deutscher Übersetzung u.d.T. «Die Legende unserer Väter». Der folgende Roman «Retour à Killybegs» (2011; dt. «Rückkehr nach Killybegs», 2013) wurde mit dem Grand Prix du roman de l’Académie francaise 2011 ausgezeichnet und war für den Prix Goncourt 2011 nominiert. Auch der Roman «Le quatrième mur» (2013; dt. «Die vierte Wand», 2015) war für den Prix Goncourt nominiert.

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert.

Erdgeschoss, die so praktisch wäre, doch gar nicht dringend, er könne ja auch ein paar Treppen weiter oben alt werden und sterben. Aber Herr Brechbühl will nicht in die vierte Etage, aber vielleicht eine Katze. Und auf der Suche nach einer solchen findet er Samira, eine Frau, die aus der Raupe Brechbühl einen Schmetterling zu machen versteht. Eine Frau, die Brechbühl nicht nur aus seinem Panzer schält, ihn regelrecht ins Leben zieht, in eines mit Geistern, Zeichen, Räucherstäbchen und Gestalten aus dem Reich der Toten. „Erich Wyss übt den freien Fall“ ist ein Roman, der köstlich unterhält, geschrieben von einem Autor, der nicht einfach mit menschlichen Regungen spielt, sondern meisterlich konstruiert und fabuliert. „Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus.

„Neuem“ aufzufüllen. „Mein Leben als Hoffnungsträger“ ist aber mehr als ein Abenteuerroman auf einem Recyclinghof. Philipp, der junge Mann, der sich dort anstellen lässt, ist, so angepasst sein Leben und Tun an jenem Ort scheint, ein „Verweigerer“. Einer, der sich dem Würgegriff von Leistung, Besitz und Fortschritt verschliesst und verweigert, der einen Kampf auszustehen hat mit sich selbst und seiner Umgebung. Jens Steiner leuchtet das Kleinräumige aus. „verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

„verrückten“, aber keineswegs entrückten Künstler. Sechs mit den Musen seines Lebens überschriebene Kapitel, sechs Frauen, die ein wildes Leben begleiteten. Vor Beginn seines Romanprojekts habe er nicht mehr als zwei, drei Bilder des Künstlers gekannt. Erst durch die Auseinandersetzung über einen Schreibauftrag wurde er der Fülle gewahr, die das Leben und Schaffen Max Ernsts ausmachte. Markus Orths las jene Szene aus seinem Roman, als der Medizinstudent Max Ernst an einer Ausstellung in einer Nervenheilanstalt mit Werken von Insassen Henrik begegnet, einem Mann, der aus Brot Plastiken formt, die immer und immer wieder die Auseinandersetzung mit einem übermächtigen Vater zeigen. Max Ernst geht nach Haute und schreibt: „Ich werde malen, sonst nichts!“

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte.

ist die Sprache, das, was sie in ihrem ebenfalls bei Hanser erschienen Gedichtband „Proben von Stein und Licht“ (Als wären die Gedichte Gesteinsproben des darauf folgenden Romans!) aufs eindrücklichste bewies. Eine Sprache, die sich dem chronologischen Erzählen verschliesst, viel mehr sein will als das Nacherzählen einer Idee, einer Geschichte. Es sind Bilder, die durch alle Sinne dringen, klar gezeichnet und doch mehr als nur abbildend. „Wie hoch die Wasser steigen“ ist ein Buch, das man nicht in allem zu verstehen baucht, genau so, wie man Schostakowitsch niemals als Ganzes verstehen kann. Es ist, als stünde man ganz nah an einem riesigen Gemälde. Man sieht Farben, Punkte und Linien, den Pinselstrich und weiss, das nichts dem Zufall überlassen wurde. Erst in der Distanz, mit der Dauer des langsamen Lesens wird das Ganze sichtbar, das viel mehr ist als eine Geschichte. einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“.

einem Roman über Herkunft, episodisch erzählt, war es die Lust auf eine Liebesgeschichte mit viel „Zug“, eine Geschichte, die in Zürich spielt. Auch ein Experiment, ob die gewonnenen Leser/innen ihrer letzten beiden Romane, die miteinander verwandt sind, ihr mit einer Liebesgeschichte folgen würden. „Schreiben am Scheitern vorbei.“ „Die Dame mit dem maghrebinischen Hündchen“, eine Tänzerin, die den Zenit ihres Erfolgs bereits überschritten hat, die einst mehr war, als sie zu erhoffen gewagt hatte, eine Ballerina. Eine Liebe zu einem Fremden, einem verheirateten Kurden, einem Mann, der sich sonst nicht in ihren Kreisen bewegt. Eine scheinbar leichtfüssige Novelle „in einer der schönsten Städte der Welt, mit freundlichen, sorglos wirkenden Menschen“. Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

Damals, 1977, war Hanno Kelsterberg nicht nur Zeuge zunehmender Radikalisierung im Protest Hartmut Gründlers, sondern Zeuge einer «tektonischen Verschiebung» innerhalb der Familie, einer schmerzhaften Entfremdung der Eltern, der Emanzipation seiner Mutter, dem Abfallen seines Vaters. Drei Jahrzehnte später besucht Hanno seine greise Mutter. Die Katastrophe von Fukushima ist für die Mutter keine Keule einer falschen Atompolitik, sondern logische Konsequenz und damit lang erwartete Bestätigung für den Kampf Hartmut Gründlers, eines verkannten Messias. „Ein Mensch brennt“ ist provokant und mit politischem Ausrufezeichen geschrieben über ein vergessenes Kapitel deutscher Geschichte.

nach der einen Katastrophe und der Trennung von ihrem Mann eine neue Existenz. Eine Existenz im Schweif des Kometen, noch immer erfüllt von Hartmuts Kampf gegen Windmühlen. Bei Familie Kerstenberg gibt es drei verschiedene Zeitrechnungen, jene vor und jene nach Hartmut und noch jene kurze Zeit, in der Hartmut Gründler, der unbeirrbare Politkämpfer, Mieter im Untergeschoss ihres Hauses war.

nach der einen Katastrophe und der Trennung von ihrem Mann eine neue Existenz. Eine Existenz im Schweif des Kometen, noch immer erfüllt von Hartmuts Kampf gegen Windmühlen. Bei Familie Kerstenberg gibt es drei verschiedene Zeitrechnungen, jene vor und jene nach Hartmut und noch jene kurze Zeit, in der Hartmut Gründler, der unbeirrbare Politkämpfer, Mieter im Untergeschoss ihres Hauses war. Nicol Ljubić, 1971 in Zagreb geboren, wuchs in Schweden, Griechenland, Russland und Deutschland auf. Er studierte Politikwissenschaften und arbeitet als freier Journalist und Autor. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis. Für seinen zweiten Roman, «Meeresstille» (besprochen auf Literaturblatt XIII), erhielt er 2011 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis sowie den Ver.di-Literaturpreis, zudem stand der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien der Roman «Als wäre es Liebe». In den Jahren 2014 und 2016 war er Mitinitiator der Europäischen Schriftstellerkonferenz. Nicol Ljubić lebt in Berlin.

Nicol Ljubić, 1971 in Zagreb geboren, wuchs in Schweden, Griechenland, Russland und Deutschland auf. Er studierte Politikwissenschaften und arbeitet als freier Journalist und Autor. Für seine Reportagen wurde er mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Theodor-Wolff-Preis. Für seinen zweiten Roman, «Meeresstille» (besprochen auf Literaturblatt XIII), erhielt er 2011 den Adelbert-von-Chamisso-Förderpreis sowie den Ver.di-Literaturpreis, zudem stand der Roman auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Zuletzt erschien der Roman «Als wäre es Liebe». In den Jahren 2014 und 2016 war er Mitinitiator der Europäischen Schriftstellerkonferenz. Nicol Ljubić lebt in Berlin.

Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is‘ weg‹ inspirierte. Seine CDs erscheinen bei WortArt.

Jess Jochimsen, 1970 in München geboren, studierte Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie und lebt als Autor und Kabarettist in Freiburg. Seit 1992 tritt er auf allen bekannten deutschsprachigen Bühnen auf. Seit 2006 ist er Gastgeber der ›SWR-Poetennächte‹. In seiner Freizeit fotografiert er traurige Dinge, um diese dann als Dias vorzuführen oder Bücher damit zu bebildern. Bei dtv erschien 2000 sein Debüt ›Das Dosenmilch-Trauma‹. Es folgten ›Flaschendrehen‹ (Erzählungen), ›DanebenLeben‹ (Bildband), ›Was sollen die Leute denken‹ (Monolog), ›Krieg ich schulfrei, wenn du stirbst?‹ (Erzählungen), ›Liebespaare bitte hier küssen‹ (Bildband) sowie der Roman ›Bellboy‹, der Christian Lerch zu seinem Kinofilm ›Was weg is´, is‘ weg‹ inspirierte. Seine CDs erscheinen bei WortArt.

und Dienstbotin abstossen. Aber dieser eine Tag brennt sich ein, in alles, was an den folgenden Tagen im Leben Janes und im Leben der Schriftstellerin entscheidend sein wird. Dieser eine Tag wird alles Tun und Schreiben durchtränken, unauslöschlich. Nicht bloss diese wenigen unvergesslichen intimen Stunden im lichtdurchfluteten Zimmer ihres Geliebten, sondern ein ganzes Leben, hinauskatapultiert in die Tragödie, nackt, während die Uhren auch nach der Katastrophe weitertickten.

und Dienstbotin abstossen. Aber dieser eine Tag brennt sich ein, in alles, was an den folgenden Tagen im Leben Janes und im Leben der Schriftstellerin entscheidend sein wird. Dieser eine Tag wird alles Tun und Schreiben durchtränken, unauslöschlich. Nicht bloss diese wenigen unvergesslichen intimen Stunden im lichtdurchfluteten Zimmer ihres Geliebten, sondern ein ganzes Leben, hinauskatapultiert in die Tragödie, nackt, während die Uhren auch nach der Katastrophe weitertickten. Graham Swift, geboren am 4. Mai 1949 in London, arbeitete nach dem Studium in Cambridge und York zunächst als Lehrer. Seit seinem Roman «Waterland», der mit Jeremy Irons verfilmt wurde, zählt er zu den Stars der britischen Gegenwartsliteratur. «Letzte Runde» wurde 1996 mit dem Man Booker-Prize ausgezeichnet und, hochkarätig besetzt, von Fred Schepisi verfilmt. Swift favorisiert unzuverlässige Erzähler, die den Funktionen der Erinnerung und der Verknüpfung persönlicher Erinnerung mit zeit- und weltgeschichtlichen Ereignissen auf den Grund gehen – das Ergebnis sind psychologisch Glanzstücke von äußerster Raffinesse.

Graham Swift, geboren am 4. Mai 1949 in London, arbeitete nach dem Studium in Cambridge und York zunächst als Lehrer. Seit seinem Roman «Waterland», der mit Jeremy Irons verfilmt wurde, zählt er zu den Stars der britischen Gegenwartsliteratur. «Letzte Runde» wurde 1996 mit dem Man Booker-Prize ausgezeichnet und, hochkarätig besetzt, von Fred Schepisi verfilmt. Swift favorisiert unzuverlässige Erzähler, die den Funktionen der Erinnerung und der Verknüpfung persönlicher Erinnerung mit zeit- und weltgeschichtlichen Ereignissen auf den Grund gehen – das Ergebnis sind psychologisch Glanzstücke von äußerster Raffinesse. Claras Leben zwischen der Berliner Klinik und ihrem Lebensgefährten Tarum, einem Architekten aus Indien, spiegelt die Zerrissenheit der jungen Frau wieder. Sie sucht im Umgang mit ihrem Partner die Balance zwischen Nähe, Distanz und Selbstverwirklichung. Tarum erhält die Chance, nach erfolgreichen Jahren in Deutschland, ein Projekt in der Nähe seiner Heimatstadt in Indien zu betreuen und stellt die Beziehung mit Clara auf die Probe.

Claras Leben zwischen der Berliner Klinik und ihrem Lebensgefährten Tarum, einem Architekten aus Indien, spiegelt die Zerrissenheit der jungen Frau wieder. Sie sucht im Umgang mit ihrem Partner die Balance zwischen Nähe, Distanz und Selbstverwirklichung. Tarum erhält die Chance, nach erfolgreichen Jahren in Deutschland, ein Projekt in der Nähe seiner Heimatstadt in Indien zu betreuen und stellt die Beziehung mit Clara auf die Probe. Hannah Dübgen wurde 1977 geboren. Sie studierte Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaft in Oxford, Paris und Berlin. Sie arbeitete für Schauspiel und Musiktheater, und schrieb die Libretti mehrerer international erfolgreicher Opern. Ihr Debütroman «Strom», ausgezeichnet mit Preisen der Landeshauptstadt Düsseldorf und des Literaturfestivals von Chambéry, erschien 2013 bei dtv.

Hannah Dübgen wurde 1977 geboren. Sie studierte Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaft in Oxford, Paris und Berlin. Sie arbeitete für Schauspiel und Musiktheater, und schrieb die Libretti mehrerer international erfolgreicher Opern. Ihr Debütroman «Strom», ausgezeichnet mit Preisen der Landeshauptstadt Düsseldorf und des Literaturfestivals von Chambéry, erschien 2013 bei dtv.