Martina Clavadetscher ist eine jener Autor*innen, die sich thematisch mit jedem Buch neu erfindet. In ihrem neusten Roman brennt sie ein Loch in die Gegenwart. Ein Loch in die Tiefen des Verdrängten, ein Loch in den Mief unter Oberflächen, ein Loch in die Selbstverständlichkeit.

Im Vorsatz des Romans steht ein Zitat des literarischen Grossmeisters helvetischer Literatur Friedrich Dürrenmatt: Die Welt ist grösser als ein Dorf: über den Wäldern stehen die Sterne. Nicht nur ein Zitat, sondern ein Patenspruch. Martina Clavadetschers Roman hat viel von Dürrenmatt’scher Dynamik. Man kann den Roman als einen clever konstruierten Kriminalroman lesen, wird doch schon auf den ersten Seiten ein Toter im Eis gefunden und ein schrulliger Beamter, den man für eine erste Beurteilung schnell an den Ort des Geschehens, mitten im zugefrorenen Ödwilersee, ordert, sitzt sonst in den Katakomben seines Polizeiarchivs.

Man kann den Roman aber auch als Psychogramm einer im Untergrund schwelenden Gesinnung lesen, einer Mannschaft, der Geld und Macht Recht zu geben scheint, die fest daran glaubt, dass die Zukunft mit dem Totengeld der Vergangenheit zu kaufen ist. Oder als kümmerlichen Befreiungsversuch eines in Traditionen und Generationen gefangenen Schwächlings und seiner kontrollsüchtigen greisen Mutter, die den Schatz aus einer unrühmlichen Vergangenheit ins Trockene bringen will, um jeden Preis.

Martina Clavadetscher baut nicht nur auf mehreren Ebenen eine Geschichte, sie inszeniert. Vielleicht spürt man hier die Theaterfrau, die genau weiss, wann es den Blick auf die Totale braucht und wann den Fokus auf Details. Schibig, den man aufs Eis des Ödwilersees schickt, nimmt die Spur auf, obwohl es in der Folge gar nicht seine Aufgabe wäre und die Polizei den Fall mit genügsamen Erklärungen vorschnell ad acta legt. Schibig verbeisst sich. Vielleicht auch wegen der Alten auf dem Campingplatz am Ufer, die ziemlich schnell klar macht, dass sie viel mehr weiss, als sie mit Bemerkungen preis gibt, dass da etwas schon lange auf kleiner Flamme kocht und ein ganz persönlicher Rachefeldzug Genugtuung will. Schibig und die Alte werden zu einem Duo, jeder vom andern gleichermassen angezogen wie verunsichert, beide sicher, dass unter dem Eis noch viel mehr verborgen ist als bloss ein einziger Toter.

Wenn Verbrechen wie hierzulande seit Jahrhunderten ununterbrochen und in Zeitlupe begangen werden, wenn der grosse Akt des Bösen sich in unzähligen kleinen, zögerlichen, ja geradezu nichtig erscheinenden Momenten vollzieht, dann wird die Menschheit getrost dabei zuschauen, ohne dahinter Schlimmes zu vermuten, ohne es zu sehen, was tatsächlich geschieht – es geschieht zwar vor aller Augen, aber niemand erkennt es als das, was es wirklich ist. Eine barbarische List.

Nicht weit vom Ödwilersee wohnt Kern mit seiner Frau Hanna. Kern ist Sohn eines Industriellen, der während des Weltkriegs mit Verbindungen zu den Nationalsozialisten zu Reichtum und Beziehungen gekommen war. Ein Imperium, das vom Glanz vergangener Zeiten lebt und das zu sterben droht, weil es Kern nicht gelingen will, seine Frau Hanna mit einem Stammhalter zu bestücken. Die Ehe ist längst erkaltet. Hanna sucht sich das Glück ausserhalb. Und über allem thront die Mutter Kerns. Über allem ganz wörtlich, denn sie haust in ihrem Zimmer unter dem Dach der Villa, greise und krank, betreut von immer und immer wieder wechseldem Pflegepersonal, weil die alte Frau nicht nur ein Drachen im Haus ist, sondern Wächterin über einen schlummernden Vulkan, der dereinst seine heisse Glut über dem ganzen Land ausspeien soll, um eine neue Ordnung zu erzwingen.

Dulden ist die scheinheiligste Form von Verbrechen.

Dass der Reichtum unseres Landes, die Konten unserer Banken noch immer mit dem Geld jener gefüllt sind, die während der Herrschaft Hitlers mit dem Leben bezahlen mussten, ist längst kein Geheimnis mehr. Trotzdem wird es allzu leicht vergessen. Schon allein mit der Tatsache, dass antisemitisches und nationalistisches Gedankengut kein Unding mehr zu sein scheint und die Krise im Nahen Osten Tür und Tor öffnet, um lange Moderndes in die Atmosphäre zu speien. Während und nach dem Tausendjährigen Reich und dem Schrecken eines Weltkrieges wurde unsäglich viel Reichtum in die Schweiz verschoben oder auf Konten, die einen ganz anderen Zweck signalisierten. Nicht nur, um Finanzkraft in Sicherheit zu bringen, sondern um all jenen eine Zukunft zu ermöglichen, die mit dem Ende des Naziregimes gezwungen waren unterzutauchen – oder noch viel schlimmer; darauf hofften, irgendwann wie Phönix aus der Asche zu steigen.

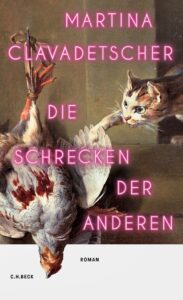

Martina Clavadetschers Roman „Die Schrecken der andern“ tarnt sich als Krimi, ist aber viel mehr. Nicht zuletzt eine scharf gezeichnete (manchmal wohl auch bewusst überzeichnete) Anlayse einer Welt unter der Postkartenidylle. Wir wissen, dass der Drache lauert, und dass kein Kissen reicht, um das Böse zu ersticken.

Martina Clavadetscher geboren 1979, ist Schriftstellerin und Dramatikerin. Nach ihrem Studium der Deutschen Literatur, Linguistik und Philosophie arbeitete sie für diverse deutschsprachige Theater, war für den Heidelberger Stückemarkt nominiert und zu den Autorentheatertagen Berlin 2020 eingeladen. Für ihren Roman «Die Erfindung des Ungehorsams» wurde sie 2021 mit dem Schweizer Buchpreis ausgezeichnet. Sie lebt in der Schweiz.

mehr über und von Martina Clavadetscher auf literaturblatt.ch

Beitragsbild © Ingo Höhn