Vielleicht eine helvetische Eigenschaft, bloss schauen, sich nicht trauen, musste mich mein vietnamesischer Schwiegersohn doch regelrecht stossen, doch nun selber etwas zu kaufen, wenn auch nur ein paar von den süssen, kleinen Bananen.

Ob in Sài Gòn, Huế, Cá Mao oder Can Tho, es gibt Strassenzüge, in denen fast ausschliesslich Elektrogeräte verkauft werden, in anderen Textilien oder eben Früchte. Früchte, von denen ich keine Ahnung hatte; Longan, Durian, Pitahaya, Mangostan… Selbst Orangen sehen nicht so aus wie bei uns. Bleiben sie doch unbehandelt grün und werden von den Einheimischen auf den Strassen als Saft mit Eis getrunken. Im Plastikbecher natürlich. Bananen kaufte ich für eine Begleitung, die im Hotel blieb, weil sie sich wegen einer hygienischen Abhängigkeit nicht allzu weit weg von einer Toilette mit Papier traute. Glücklicherweise zeigt sich meine Verdauung gnädig, aber vielleicht auch nur weil ich mich knechtisch an jede Warnung erinnere.

Bananen kaufte ich für eine Begleitung, die im Hotel blieb, weil sie sich wegen einer hygienischen Abhängigkeit nicht allzu weit weg von einer Toilette mit Papier traute. Glücklicherweise zeigt sich meine Verdauung gnädig, aber vielleicht auch nur weil ich mich knechtisch an jede Warnung erinnere.

Manchmal sind es grosse Geschäfte, die ihre Waren bis auf die Strasse auf dem Boden ausbreiten. Manchmal jemand allein mit einem kleinen Plastiktischchen und ein paar Mangos. Und dann jene, die es überall gibt, mit billigem Spielzeug, Sonnenbrillen oder auch nur ein paar Losen. Oder die junge Frau mit blindem Auge, die mich am Unterarm hält und in einen schwarzen Plastikbeutel weist, in dem Plastikpackungen sind und mich volltextet. Ich schau nicht hin. Abends gehen wir zum Mekong, einem der längsten Ströme der Erde. Unser vietnamesischer Führer will uns auf eine Flussfahrt mit Essen einladen. Was in der anbrechenden Nacht romantisch klingt, ist in helvetischer Wahrnehmung nur schwer einzuordnen. Dreigeschossige Schiffe, früher wohl einmal Passagierschiffe für Flussreisen, sind heute Amüsierschiffe, die in drei Schichten Touristen füttern und bespassen; ohrenbetäubende Livemusik, Zaubervorführungen, die Tische überbordend voll und vorwiegend asiatische Touristen, die mit der Lautstärke der Musik konkurrieren.

Abends gehen wir zum Mekong, einem der längsten Ströme der Erde. Unser vietnamesischer Führer will uns auf eine Flussfahrt mit Essen einladen. Was in der anbrechenden Nacht romantisch klingt, ist in helvetischer Wahrnehmung nur schwer einzuordnen. Dreigeschossige Schiffe, früher wohl einmal Passagierschiffe für Flussreisen, sind heute Amüsierschiffe, die in drei Schichten Touristen füttern und bespassen; ohrenbetäubende Livemusik, Zaubervorführungen, die Tische überbordend voll und vorwiegend asiatische Touristen, die mit der Lautstärke der Musik konkurrieren. Am nächsten Morgen fahren wir noch vor Sonnenaufgang mit einem Boot zum Flussmarkt ein paar Kilometer flussaufwärts. Es muss unzählige solcher Flussmärkte geben. Hier in Can Tho einen für Früchte. Aber was von unzähligen Besucherbooten mit knatternden Motoren und schwarzen Dieselwolken angefahren wird, ist nur noch ein Überbleibsel dessen, was der Markt vor Jahren einmal war. Heute ist es mehr ein Markt für Touristen. Kleine Boote, immer der Mann am Aussenbordmotor und die Frau mit Enterhaken, bieten alles an, was sich zu verkaufen verspricht. Vom Pepsi über die Frühstückssuppe bis zur Mango in Scheiben geschnitten. Oder noch kleinere Boote mit Losverkäufern.

Am nächsten Morgen fahren wir noch vor Sonnenaufgang mit einem Boot zum Flussmarkt ein paar Kilometer flussaufwärts. Es muss unzählige solcher Flussmärkte geben. Hier in Can Tho einen für Früchte. Aber was von unzähligen Besucherbooten mit knatternden Motoren und schwarzen Dieselwolken angefahren wird, ist nur noch ein Überbleibsel dessen, was der Markt vor Jahren einmal war. Heute ist es mehr ein Markt für Touristen. Kleine Boote, immer der Mann am Aussenbordmotor und die Frau mit Enterhaken, bieten alles an, was sich zu verkaufen verspricht. Vom Pepsi über die Frühstückssuppe bis zur Mango in Scheiben geschnitten. Oder noch kleinere Boote mit Losverkäufern.

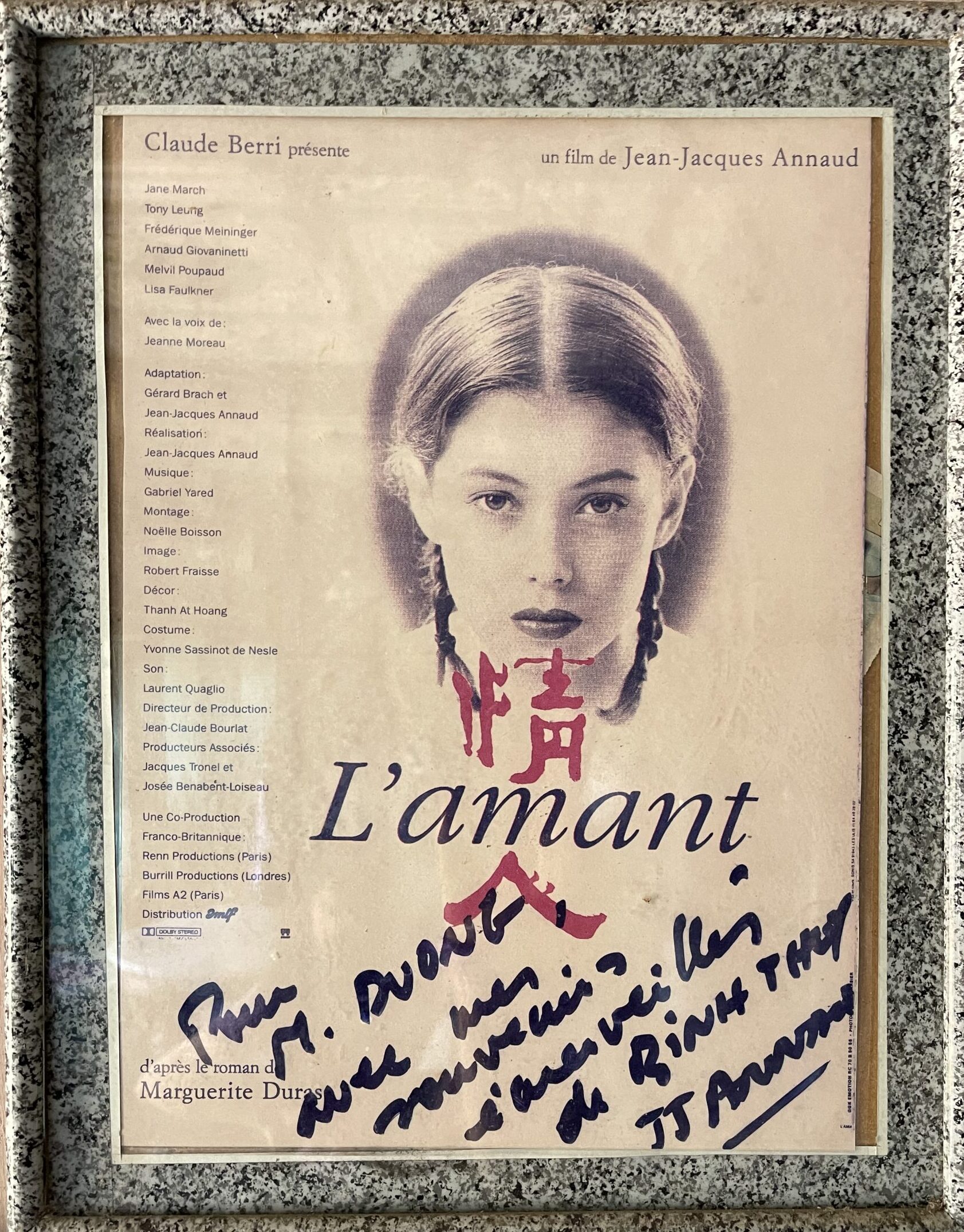

Auch die Fischzucht und die Fruchtfarm, denen wir einen Besuch abstatten, leben nicht mehr von Fischen und Früchten, sondern von Touristen, von mir, der sich kaum traut, etwas zu kaufen. Wer Filme sieht, die im vergangenen Vietnam spielen (Ich war an einem der Schauplätze der Literaturverfilmung von „L‘Amant“ von Marguerite Duras, deren heissblütige Liebesgeschichte in den 30ern spielt), muss wie überall auf der Welt feststellen, dass jene Bilder, die wir mit uns herumtragen, im Müll der Zeit ertrunken sind. In der Schweiz leben wir auf einer Insel, unter einer Glocke. Kein Wunder, dass der Schweizer sich nicht traut. Er ist verängstigt, geschockt und vom Fremden fasziniert.

Wer Filme sieht, die im vergangenen Vietnam spielen (Ich war an einem der Schauplätze der Literaturverfilmung von „L‘Amant“ von Marguerite Duras, deren heissblütige Liebesgeschichte in den 30ern spielt), muss wie überall auf der Welt feststellen, dass jene Bilder, die wir mit uns herumtragen, im Müll der Zeit ertrunken sind. In der Schweiz leben wir auf einer Insel, unter einer Glocke. Kein Wunder, dass der Schweizer sich nicht traut. Er ist verängstigt, geschockt und vom Fremden fasziniert.