2015 sagte Verena Stössinger, Kulturjournalistin: «Zu den besonders überzeugenden Erstlings-Werken gehört dieses Jahr zweifellos Regula Wengers Roman «Leo war mein erster». Lakonisch und witzig, voller Leben. Das ist souverän gemacht, überraschend und berührend. Es ist ein reifes Buch, das Regula Wenger vorlegt, eins, das mit leichten Füssen daherkommt und keinen literarischen Kunstnebel braucht.» Nun liegt ein neues Manuskript auf dem Tisch und ich bin gespannt!

Ein Interview mit Regula Wenger, das die Lust und Vorfreude auf ihr neues Buch schüren soll:

Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Andere, die politische und gesellschaftskritische Inhalte und Meinungen in literarisches Schreiben verpacken. Was wollen Sie mit Ihrem Schreiben? Ganz ehrlich!

Ich möchte beglücken, amüsieren, irritieren und zum Nachdenken anregen. Wenn mir die Leser sagen, dass sie beim Lesen des Buches laut herauslachen mussten, finde ich das fantastisch. Ich werfe in meinem Schreiben einen kritischen Blick auf Zwischenmenschliches und auf die Gesellschaft. Es gibt einiges zwischen den Zeilen zu entdecken – wenn man denn möchte. Wenn ich wählen müsste, ob ich die Leute zum Lachen oder zum Weinen bringen möchte, würde ich mich wohl fürs Lachen entscheiden. Gut ist, dass ich mich nicht zwischen dem einen oder anderen entscheiden muss, denn eine gute Pointe hat meist einen ernsten Ausgangspunkt.

Wo und wann liegen in Ihrem Schreibprozess der schönste oder/und der schwierigste Moment? Gibt es gar Momente, vor denen Sie sich fürchten?

Beglückende Phasen sind wohl jene, in denen ich nachts über ein Kapitel oder eine Szene nachdenke und ich die Idee über die Nacht hinaus retten und zu Papier bringen kann. Es ist fabelhaft, wenn ich diese Gedanken aus dem Halbschlaf auch sprachlich zufriedenstellend aufs Blatt bekomme – was mir nicht immer gelingt. Schwierig ist es auch, wenn ich mir keine Zeit zum Schreiben nehmen kann, weil mich noch so viel anderes im Leben auf Trab hält, oder wenn ich eigentlich Zeit hätte, aber es nicht schaffe, mich von einem Moment auf den anderen in meinen Stoff zu vertiefen.

Während das Drauflosschreiben viel Spass macht, kann der Überarbeitungsprozess manchmal harzig sein. Das Loslassen von unnötigen Protagonisten oder überflüssigen Szenen ist natürlich auch nicht so einfach. Wunderbar ist es hingegen, wenn ich beim Überarbeiten meiner Texte selber noch einmal lächeln oder wenn ich bei einer ernsteren Passage leer schlucken muss – obwohl ich das Ganze doch selber erschaffen habe. Dann spüre ich eine unbändige Vorfreude darauf, dass sich irgendwann irgendjemand anderes auch durch meine Worte und meine Geschichten berühren lassen könnte.

Lassen Sie sich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Einmal habe ich ein Buch einer Bekannten angefangen zu lesen: Es waren wunderbare, ausführliche Beschreibungen darin, die mich berührt haben, doch ich habe das Buch schnell wieder weggelegt. Ich wollte vermeiden, dass ich mich von dieser Art zu schreiben beeinflussen lasse. Ich bevorzuge einen kürzeren, knapperen Stil, wobei ich ausschliesslich kurze Sätze auch schnell langweilig finde – Rhythmus und Abwechslung sind mir wichtig.

Einmal habe ich ein Buch einer Bekannten angefangen zu lesen: Es waren wunderbare, ausführliche Beschreibungen darin, die mich berührt haben, doch ich habe das Buch schnell wieder weggelegt. Ich wollte vermeiden, dass ich mich von dieser Art zu schreiben beeinflussen lasse. Ich bevorzuge einen kürzeren, knapperen Stil, wobei ich ausschliesslich kurze Sätze auch schnell langweilig finde – Rhythmus und Abwechslung sind mir wichtig.

Verführen lasse ich mich ansonsten von allem, was um mich herum geschieht, sehr gern sogar, von Erlebnissen, Gesprächen und Beobachtungen, die während des Schreibprozesses oft direkt in mein Buch fliessen können. Das macht für mich ein Buch dann auch frisch: Wenn ich nicht von Anfang an alles bereits fix geplant und durchstrukturiert habe und ich mich zwischendurch selber überraschen kann. Ich bin aber noch auf der Suche nach der richtigen Mischung zwischen «Das Buch durchdenken und durchstrukturieren, bevor ich mit den ersten Zeilen beginne» und «Einfach mal wild drauflosschreiben und meinen Protagonisten aufmerksam und amüsiert hinterhertraben».

Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung? Warum sind es vielfach die Schreibenden, von denen man in Krisen eine Stimme fordert?

Die Welt ist komplex und wir sehnen uns nach unabhängigen klugen Köpfen, die Licht ins Dunkel bringen können. Es ist wohl nicht so wichtig, ob das Autorinnen oder Soziologen, Journalistinnen, Philosophen, Bäcker oder Elektromonteure sind. Autoren haben natürlich die Möglichkeit, ihre Meinung und ihre Sicht auf die Welt gut formuliert in der Öffentlichkeit zu platzieren, auch durch Essays oder politische Kommentare. Was ich als Mensch meine, verstanden zu haben, und was mir wichtig ist, möchte ich als Autorin natürlich vor allem in mein literarisches Schreiben verpacken.

Inwiefern schärft Ihr Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Im Alltag ziehen täglich unzählige Themen an uns vorbei und wir haben nicht unbedingt die Möglichkeit, vertieft darüber nachzudenken. Deshalb ist es für mich bereichernd, mich in einem Schreibprozess über längere Zeit intensiver mit einem Thema zu befassen und allenfalls auch neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Gibt es die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens, jenen Ort, wo man ganz alleine ist mit sich und dem entstehenden Text? Muss man diese Einsamkeit als Schreibende mögen oder tun Sie aktiv etwas dafür oder dagegen?

Die Einsamkeit des Schreibens ermöglicht mir die nötige Konzentration: In diesem stillen Raum entsteht neues Leben. Ich schätze und brauche ihn und habe davon viel zu wenig. Diese Einsamkeit steht übrigens in krassem Gegensatz zu den Zeiten, in denen man mit seinem Buch an die Öffentlichkeit tritt. Es sind komplett unterschiedliche Aggregatszustände, in denen man sich befindet – zwischen einsamer Schreibarbeit und der Präsentation seiner Arbeit vor Publikum. Der Schreibprozess ist entspannter, Lesungen sind dafür aufregender.

Gibt es für Sie Grenzen des Schreibens? Grenzen in Inhalten, Sprache, Textformen, ohne damit von Selbstzensur sprechen zu wollen?

Wenn ich weiss, was ich sagen möchte, es jedoch nicht schaffe, die passenden Worte für ein Gefühl, eine alltägliche Handlung oder einen Vorgang zu finden, stosse ich an eine Grenze – und bin empört. Manchmal lässt sie sich zum Glück doch noch überwinden oder es findet sich ein akzeptabler Umweg oder eine brauchbare Alternative.

Erzählen Sie kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den Sie vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?

Ich habe «Baba Dunjas letzte Liebe» von Alina Bronsky lange auf meinem Nachttisch verstauben lassen, weil ich skeptisch wegen des Themas war. Kritisiert wurde, dass sie das verstrahlte Tschernobyl in ihrem Buch verniedliche, ich habe das jedoch nicht so empfunden. Mich hat das Buch berührt.

Zählen Sie Bücher auf, die Sie prägten, die Sie vielleicht mehr als einmal gelesen haben und in Ihren Regalen einen besonderen Platz haben?

Mich hat «Die Wand» von Marlen Haushofer tief beeindruckt. Was für eine Idee! Was für eine Atmosphäre! Ich habe auch dieses Buch lange auf meinem Nachttisch hin und her geschoben, bevor ich überhaupt mit Lesen begonnen habe. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass mich diese Geschichte wirklich fesseln würde. Das tat sie aber – und wie!

Frisch hätte wohl auch als Architekt sein Auskommen gefunden und Dürrenmatt kippte eine ganze Weile zwischen Malerei und dem Schreiben. Wären Sie nicht Schriftstellerin oder Schriftsteller, hätten sich die Bücher trotz vieler Versuche nicht verlegen lassen, hätte es eine Alternative gegeben?

Ich kam über meine journalistische Arbeit zum literarischen Schreiben und bin nach wie vor auch als freie Journalistin und Texterin tätig. Ich habe also bereits eine Alternative zum literarischen Schreiben. In einem anderen Leben würde ich vielleicht alte Möbel restaurieren.

Was tun Sie mit gekauften oder geschenkten Büchern, die Ihnen nicht gefallen?

Ich stopfe sie in eine Tasche und stapfe in Vollmondnächten wutentbrannt in den Wald. Dort verbrenne ich diese Elaborate und verfluche lautstark die verlorene Zeit, die ich mit ihnen verbracht habe. Natürlich schneide ich vorher jedes noch brauchbare Wort aus den Büchern, weil ja nicht alles schlecht sein kann – vielleicht gibt es ein «unerquicklich» oder ein «Wonneproppen», das ich irgendwann noch gebrauchen kann. Wirklich jetzt im Ernst? Bücher in den Müll werfen, das bringe ich nicht übers Herz. Ich lege sie manchmal vor meiner Haustür auf eine Bank, dort verschwindet alles – ein fabelhaftes Bermuda-Dreieck. Ich habe allerdings auch ein schlechtes Gewissen dabei, weil ich das Buch ja nicht gut finde und sich nun vielleicht jemand anderes darüber ärgern muss …

Schicken Sie mir ein Foto von Ihrem (unaufgeräumten) Arbeitsplatz?

Gerne. Kommen Sie dann bei mir vorbei und räumen ihn endlich auf? Auf meinem Schreibtisch zuhause stapelt sich alles Mögliche und Unmögliche, weshalb ich mit meinem Laptop immer an den Wohnzimmertisch ausweiche. Ich habe aber auch herausgefunden, dass sich das Chaos bei Besuch bestens in irgendwelche Schubladen stopfen lässt, die ich dann nie mehr öffne. Im Gemeinschaftsbüro, in dem ich mit anderen freien Journalistinnen und Journalisten eingemietet bin, teile ich meinen Arbeitsplatz mit einer Kollegin. Den Tisch lasse ich deshalb immer aufgeräumt zurück: Siehe Bild. Wenn ich im Schwung bin, wische ich den Tisch noch feucht ab, bevor ich von dannen ziehe. Das Foto, das ich Ihnen sende, stammt also von diesem Bürotisch, an dem ich oft nur noch so tue, als wäre ich Journalistin, aber eigentlich versuche Bücher zu schreiben …

Regula Wenger (1970), Autorin, Kolumnistin und Journalistin in Basel. Ausbildung unter anderem an der Schweizer Journalistenschule in Luzern sowie an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich (Literarisches Schreiben). Arbeitete als Journalistin auf mehreren Zeitungsredaktionen, als Redaktorin und Moderatorin bei einem Lokalradio sowie als Texterin bei einem Kommunikationsunternehmen. Heute ist sie freie Journalistin, Autorin und Kolumnistin in einem Basler Pressebüro. Mitgewinnerin des Schreibwettbewerbs «Geschichten aus der Vorstadt» von Szenart, der Gruppe für aktuelles Theaterschaffen in Aarau (2013). Ihr Roman «Leo war mein erster» ist im Waldgut Verlag (Frauenfeld 2014) erschienen.

Regula Wenger (1970), Autorin, Kolumnistin und Journalistin in Basel. Ausbildung unter anderem an der Schweizer Journalistenschule in Luzern sowie an der Schule für Angewandte Linguistik in Zürich (Literarisches Schreiben). Arbeitete als Journalistin auf mehreren Zeitungsredaktionen, als Redaktorin und Moderatorin bei einem Lokalradio sowie als Texterin bei einem Kommunikationsunternehmen. Heute ist sie freie Journalistin, Autorin und Kolumnistin in einem Basler Pressebüro. Mitgewinnerin des Schreibwettbewerbs «Geschichten aus der Vorstadt» von Szenart, der Gruppe für aktuelles Theaterschaffen in Aarau (2013). Ihr Roman «Leo war mein erster» ist im Waldgut Verlag (Frauenfeld 2014) erschienen.

Gibt dir das Schreiben Halt, eine Richtung? Braucht es das Schreiben und ganz besonders Gedichte, um eine immer schwerer zu lesende Gegenwart verständlicher zu machen? Gedichte als Kontrapunkt zu Fakten, denen man dann doch nicht trauen kann?

Gibt dir das Schreiben Halt, eine Richtung? Braucht es das Schreiben und ganz besonders Gedichte, um eine immer schwerer zu lesende Gegenwart verständlicher zu machen? Gedichte als Kontrapunkt zu Fakten, denen man dann doch nicht trauen kann?

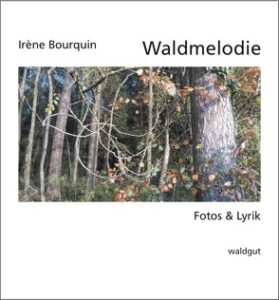

«Waldmelodien» sind gesammelte Stimmen rund um die Themen «Wald» und «Bäume». Nicht verklärend, aber geschrieben mit Verehrung und grossem Respekt. Wer das Buch liest, macht mit der Autorin Spaziergänge, bleibt stehen, lässt sich berühren. Die Gedichte sind lange Augenblicke, Korrespondenzen mit den grossen stillen Riesen. «Bäume sind Persönlichkeiten, die ganz andere Herausforderungen des Lebens bestehen müssen als wir Menschen», schreibt die Autorin im kurzen Vorwort. Bäume können nicht davonlaufen, sich nicht verschliessen, sich nicht verweigern, höchstens absterben.

«Waldmelodien» sind gesammelte Stimmen rund um die Themen «Wald» und «Bäume». Nicht verklärend, aber geschrieben mit Verehrung und grossem Respekt. Wer das Buch liest, macht mit der Autorin Spaziergänge, bleibt stehen, lässt sich berühren. Die Gedichte sind lange Augenblicke, Korrespondenzen mit den grossen stillen Riesen. «Bäume sind Persönlichkeiten, die ganz andere Herausforderungen des Lebens bestehen müssen als wir Menschen», schreibt die Autorin im kurzen Vorwort. Bäume können nicht davonlaufen, sich nicht verschliessen, sich nicht verweigern, höchstens absterben.

Irène Bourquin wurde 1950 in Zürich geboren. Sie studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik. Von 1977 bis 1998 war Irène Bourquin Kulturredaktorin der Regionalzeitung «Der Landbote» in Winterthur. Bis 1988 leitete sie die Kulturredaktion. Ab 1988 war sie mit reduziertem Pensum Mitglied der Kulturredaktion. Mitte der 80er Jahre begann Irène Bourquin auch literarisch zu schreiben; seit 1998 liegt hier der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Ausserdem ist sie als Lektorin tätig und in verschiedenen Kulturprojekten engagiert. Irène Bourquin ist Mitglied des AdS (Autorinnen und Autoren der Schweiz) und des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.

Irène Bourquin wurde 1950 in Zürich geboren. Sie studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik. Von 1977 bis 1998 war Irène Bourquin Kulturredaktorin der Regionalzeitung «Der Landbote» in Winterthur. Bis 1988 leitete sie die Kulturredaktion. Ab 1988 war sie mit reduziertem Pensum Mitglied der Kulturredaktion. Mitte der 80er Jahre begann Irène Bourquin auch literarisch zu schreiben; seit 1998 liegt hier der Schwerpunkt ihrer Arbeit. Ausserdem ist sie als Lektorin tätig und in verschiedenen Kulturprojekten engagiert. Irène Bourquin ist Mitglied des AdS (Autorinnen und Autoren der Schweiz) und des PEN-Zentrums deutschsprachiger Autoren im Ausland.

Lückenbüsser sind. In ihren Gedichten spiegeln sich ihre Vergangenheit, Begegnungen, ihre zweite Heimat, das, was Orte mir einem tun und anstellen, was sie in uns und wir an ihnen zurücklassen. Ihre Gedichte sind Ausdruck dessen, dass sie nicht zerrissen, sondern an vielen Orten zuhause ist, dass Heimat nicht an Nationen und ihre Grenzen, nicht einmal an die Sprache gebunden sein muss. Gedichte darüber, wie wenig Orte sich an uns selbst erinnern, wenn man mit dem Bewusstsein lebt, dass man sich an die einen oder andern Orte „für immer“ erinnert.

Lückenbüsser sind. In ihren Gedichten spiegeln sich ihre Vergangenheit, Begegnungen, ihre zweite Heimat, das, was Orte mir einem tun und anstellen, was sie in uns und wir an ihnen zurücklassen. Ihre Gedichte sind Ausdruck dessen, dass sie nicht zerrissen, sondern an vielen Orten zuhause ist, dass Heimat nicht an Nationen und ihre Grenzen, nicht einmal an die Sprache gebunden sein muss. Gedichte darüber, wie wenig Orte sich an uns selbst erinnern, wenn man mit dem Bewusstsein lebt, dass man sich an die einen oder andern Orte „für immer“ erinnert. Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Basel und Salzburg und war anschliessend als Konjunkturforscherin tätig. 1984 wechselte sie ihren Wohnsitz nach Irland. 1990 erschien der Roman «Der Narr», der durch das Literaturhaus Hamburg ausgezeichnet wurde. Es folgten zahlreiche weitere Romane – jüngst «Gallus, der Fremde», 2018 im Lenos Verlag – Kurzgeschichten, Essays sowie Kinder-, Reise- und Sachbücher. Gabrielle Alioth ist Dozentin an der Hochschule Luzern Design & Kunst, journalistisch tätig und hält Schreibkurse am Literaturhaus Basel.

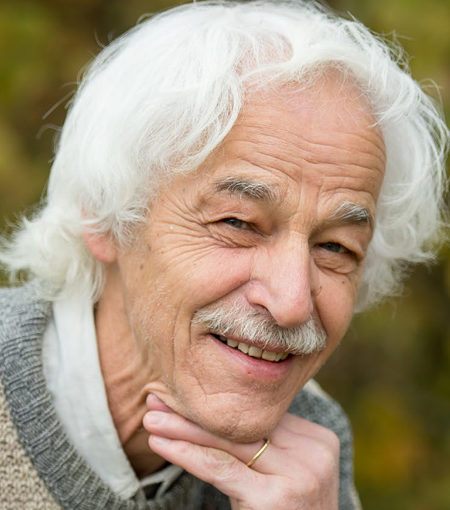

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, studierte Wirtschaftswissenschaften und Kunstgeschichte an den Universitäten Basel und Salzburg und war anschliessend als Konjunkturforscherin tätig. 1984 wechselte sie ihren Wohnsitz nach Irland. 1990 erschien der Roman «Der Narr», der durch das Literaturhaus Hamburg ausgezeichnet wurde. Es folgten zahlreiche weitere Romane – jüngst «Gallus, der Fremde», 2018 im Lenos Verlag – Kurzgeschichten, Essays sowie Kinder-, Reise- und Sachbücher. Gabrielle Alioth ist Dozentin an der Hochschule Luzern Design & Kunst, journalistisch tätig und hält Schreibkurse am Literaturhaus Basel. Der Übersetzer Fred Kurer, 1936 in St. Gallen geboren, studierte nach einer Lehrerausbildung Germanistik, Anglistik, Publizistik und Theaterwissenschaften in Zürich, Wien und London. Er ist Autor eines Romans, zahlreicher Gedichtbände, Bühnencollagen, Theaterstücke und verschiedener Programme für Kleinbühnen, Kabarett, Radio und Fernsehen. Er übersetzt aus dem Englischen und Amerikanischen.

Der Übersetzer Fred Kurer, 1936 in St. Gallen geboren, studierte nach einer Lehrerausbildung Germanistik, Anglistik, Publizistik und Theaterwissenschaften in Zürich, Wien und London. Er ist Autor eines Romans, zahlreicher Gedichtbände, Bühnencollagen, Theaterstücke und verschiedener Programme für Kleinbühnen, Kabarett, Radio und Fernsehen. Er übersetzt aus dem Englischen und Amerikanischen.

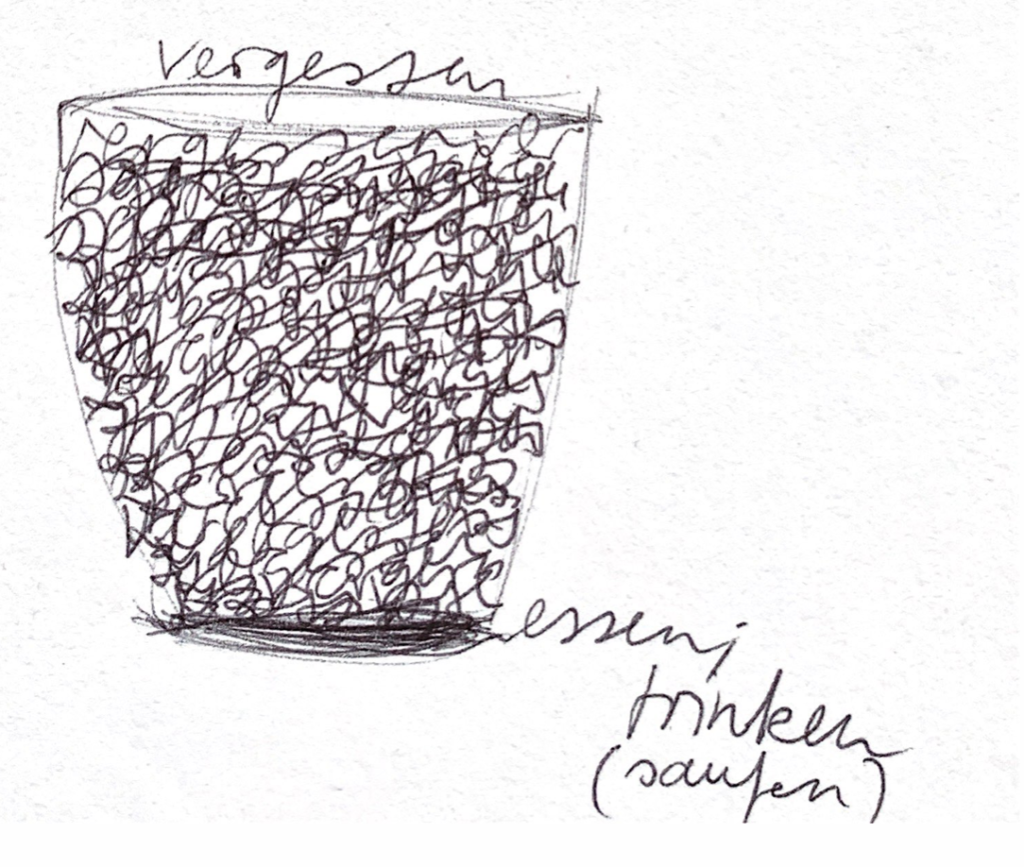

Und dazwischen immer wieder das Wort „Assez“, als wolle sich Wandeler vor der Auflösung schützen, dass ihn einer der Brecher zerschlägt, dass ihn Erinnerungen und Gedanken zurückholen, dorthin, von wo er sich mit seinem Aussteigen abgekoppelt hatte. Er macht Ordnung, Inventur in seinem Leben, legt aus. „Assez!“

Und dazwischen immer wieder das Wort „Assez“, als wolle sich Wandeler vor der Auflösung schützen, dass ihn einer der Brecher zerschlägt, dass ihn Erinnerungen und Gedanken zurückholen, dorthin, von wo er sich mit seinem Aussteigen abgekoppelt hatte. Er macht Ordnung, Inventur in seinem Leben, legt aus. „Assez!“ Ruth Erat wuchs in Bern und Arbon auf, wurde Lehrerin, studierte an der Universität Zürich und promovierte mit einer Arbeit über Mechthild von Magdeburg. Sie engagierte sie sich politisch und wurde 2015 ins Stadtparlament von Arbon gewählt. Daneben war und ist sie als Malerin, Zeichnerin und Schriftstellerin tätig. 1999 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Im gleichen Jahr erschien bei Suhrkamp ihre Erzählung «Moosbrand». Ruth Erat ist Verfasserin von erzählenden, lyrischen und dramatischen Werken, zeichnet, malt und gestaltet Installationen.

Ruth Erat wuchs in Bern und Arbon auf, wurde Lehrerin, studierte an der Universität Zürich und promovierte mit einer Arbeit über Mechthild von Magdeburg. Sie engagierte sie sich politisch und wurde 2015 ins Stadtparlament von Arbon gewählt. Daneben war und ist sie als Malerin, Zeichnerin und Schriftstellerin tätig. 1999 nahm sie am Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt teil. Im gleichen Jahr erschien bei Suhrkamp ihre Erzählung «Moosbrand». Ruth Erat ist Verfasserin von erzählenden, lyrischen und dramatischen Werken, zeichnet, malt und gestaltet Installationen.

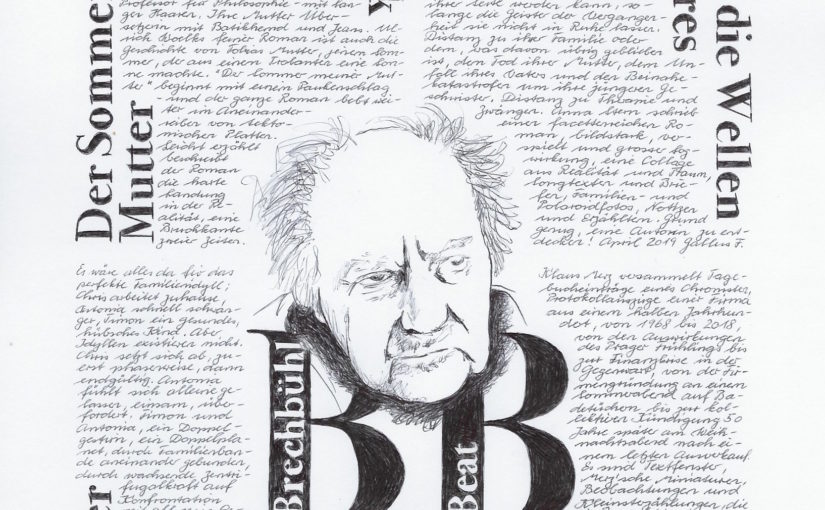

dem Sammeln der Kamm über den Text hermacht und hinausstreicht, was nicht passt oder schlicht zu viel ist. In seinen Gedichten spiegeln sich aber nicht bloss Augenblicke und Ein-Sichten, ebenso sehr Schreib- und Entstehungsprozesse, die weit über das «Dichten» hinausgehen. So wie der Vogel am Waldweg, die tote Amsel ihn im Schreiben festhält, so verhilft er dem toten Vogel noch einmal zu einem wortgewaltigen Höhenflug.

dem Sammeln der Kamm über den Text hermacht und hinausstreicht, was nicht passt oder schlicht zu viel ist. In seinen Gedichten spiegeln sich aber nicht bloss Augenblicke und Ein-Sichten, ebenso sehr Schreib- und Entstehungsprozesse, die weit über das «Dichten» hinausgehen. So wie der Vogel am Waldweg, die tote Amsel ihn im Schreiben festhält, so verhilft er dem toten Vogel noch einmal zu einem wortgewaltigen Höhenflug. Ivo Ledergerber (1939) studierte in Mailand, Innsbruck und Konstanz Theologie, Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaft. Bis 1999 arbeitete er als Mittelschullehrer in St. Gallen. Durch seine Schreibaufenthalte in Rom und Krems und seine Teilnahme an internationalen Literaturkongressen knüpfte der mehrsprachige Autor Kontakte zu Dichtern in Kosova, Mazedonien, Albanien, Italien, Tunesien, Algerien, Spanien, Frankreich und Polen. Ivo Ledergerber lebt und arbeitet in St. Gallen.

Ivo Ledergerber (1939) studierte in Mailand, Innsbruck und Konstanz Theologie, Deutsche Literatur und Erziehungswissenschaft. Bis 1999 arbeitete er als Mittelschullehrer in St. Gallen. Durch seine Schreibaufenthalte in Rom und Krems und seine Teilnahme an internationalen Literaturkongressen knüpfte der mehrsprachige Autor Kontakte zu Dichtern in Kosova, Mazedonien, Albanien, Italien, Tunesien, Algerien, Spanien, Frankreich und Polen. Ivo Ledergerber lebt und arbeitet in St. Gallen.

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».

Gabrielle Alioth, geboren 1955 in Basel, war als Konjunkturforscherin und Übersetzerin tätig, bevor sie sich dem Schreiben zuwandte. 1990 publizierte sie ihren ersten, preisgekrönten Roman «Der Narr». Es folgten zahlreiche weitere Romane, Kurzgeschichten, Essays sowie mehrere Reisebücher und Theaterstücke. Daneben ist sie journalistisch tätig und unterrichtet an der Hochschule Luzern. Seit 1984 lebt Gabrielle Alioth in Irland. Ihr neuster Roman «Gallus, der Fremde» erschien bei Lenos. Im Waldgut Verlag erscheint im März erstmals ein Gedichtband «Der Mantel der Dichterin».