Es gibt Schreibende, die Geschichten erzählen wollen, mit Spannung fesseln. Andere, die politische und gesellschaftskritische Inhalte und Meinungen in literarisches Schreiben verpacken. Was willst du mit deinem Schreiben? Ganz ehrlich!

Literarisches Schreiben ist mein unermüdlicher Versuch, meine Sichtweise der Welt (öffentlich) darzustellen. Um dem vertrackten Leben, dem Lebenssinn nachzuspüren. Meinem aktuellen «Stand der Erkenntnis» näher zu kommen, ihn zu umkreisen, im glücklichsten Fall ein paar Sätze lang zu erfassen – um ihn sogleich wieder zu verlieren ans Ungefähre.

Wo und wann liegen in deinem Schreibprozess der schönste oder/und der schwierigste Moment? Gibt es gar Momente vor denen du dich fürchtest?

Der schönste Moment ist, wenn unvermittelt ein Satz auf dem Papier, auf der Bildfläche steht, der aus einem Inneren aufgestiegen ist, als wäre es ein Äusseres und als wäre er von jemand anderem formuliert worden, etwas ausdrückend, das einem neu ist und gleichzeitig vom Ureigentlichen spricht.

Der schwierigste Moment ist, wenn die vermeintlich tolle Anlage des Textes sich als untauglich erweist.

Lässt du dich während des Schreibens beeinflussen, verleiten, verführen? Spielen andere Autorinnen und Autoren, Bücher (nicht jene, die es zur Recherche braucht), Musik, besondere Aktivitäten eine entscheidende Rolle?

Während des Schreibprozesses spielt alles eine Rolle. Es ist eine Zeit der intensivierten Wahrnehmung, in der Gehörtes, Beobachtetes, Geträumtes, Gedachtes, Gelesenes blitzartig Bedeutung bekommen kann und möglicherweise Eingang in den Text findet. Das ist schön, aber im Fall von intensiven Leseerlebnissen auch gefährlich, da es den Ton des eigenen Schreibens zu stark beeinflussen kann.

Hat Literatur im Gegensatz zu allen anderen Künsten eine spezielle Verantwortung? Oder werden Schriftstellerinnen und Schriftsteller gegenüber andern Künsten anders gemessen? Warum sind es vielfach die Schreibenden, von denen man in Krisen eine Stimme fordert?

Texte sind naturgemäss erst einmal «Verstandesdinge». Sie werden – da Sprachmaterial – mit dem Verstand aufgenommen und aufgeschlüsselt, auf ihre Form, auf ihren Inhalt überprüft, mit eigenem Wissen, eigenen Erfahrungsschätzen abgeglichen. Deshalb werden von Schreibenden immer wieder ganz direkte politische, gesellschaftliche, kulturelle, philosophische Stellungnahmen gefordert. Die Schreibenden, welche ihre Stimme in diesem Sinne einsetzen, tragen meines Erachtens eine erhöhte Verantwortung, weil ihr Medium 1:1 verstanden werden kann, also ganz unmittelbar produziert und rezipiert werden kann. Sprache kann gewaltig wirken, mächtig sein, im Guten wie im Schlechten. Wichtig ist meines Erachtens die Debatte, die mehrdimensionale Sichtweise. Manchmal auch die Provokation.

Inwiefern schärft dein Schreiben Sichtweisen, Bewusstsein und Einstellung?

Ich glaube, mehr als das Schreiben schärft das Lesen, schärfen überhaupt kulturelle Aktivitäten verschiedenster Art, die eigene Sichtweise. Das Schreiben ist für mich eher der Ausdruck eines vorangegangenen Bewusstseinsprozesses, der unter Umständen bereits jahrelang, lebenslang gelaufen ist.

Es gibt die viel zitierte Einsamkeit des Schreibens, jenen Ort, wo man ganz alleine ist mit sich und dem entstehenden Text. Muss man diese Einsamkeit als Schreibende mögen oder tun Sie aktiv etwas dafür/dagegen?

Schreiben als Akt ist eine (köstlich) einsame Sache – der Ort muss es nicht sein. Das I-Pad ist für mich das geeignetste Instrument, um einen geschützten Schreibort herzustellen, wo immer es auch sei. Ähnliches gilt für das winzige Notizbüchlein.

Gibt es für dich Grenzen des Schreibens? Grenzen in Inhalten, Sprache, Textformen, ohne damit von Selbstzensur sprechen zu wollen?

Mein Schreiben ist ganz natürlich begrenzt durch meine Kompetenz als Schreibende. Ich kann mit Gewinn nur das leisten, was mir durch meine Begabung zu leisten möglich ist. Natürlich teste ich immer wieder Grenzen aus, um auf neues zu stossen. Oft weiss man erst, wenn man etwas geschrieben – und möglicherweise dem Öffentlichkeitstest unterzogen hat – ob ein Text, ein Genre für einen taugt oder nicht, ob man die eigenen Grenzen glücklich oder beschämend ausgereizt hat. Anstelle von Selbstzensur würde ich die Wichtigkeit von Selbstkritik setzen. Ausprobieren ja, unbedingt – und dann mit kritischem Geist beurteilen oder beurteilen lassen. Das Einhalten ethischer Grenzen ist für mich unabdingbar.

Erzähl kurz von einem literarischen Geheimtipp, den es zu entdecken lohnt und den du vor noch nicht allzu langer Zeit gelesen haben?

Mit grossem Gewinn habe ich gelesen «H ist für Habicht» der englischen Autorin Helen MacDonald. Es handelt sich um eine faszinierende Mischung zwischen Belletristik und Sachbuch, ebenso sachlich wie poetisch, wild wie gezähmt, kulturgeschichtlich und zutiefst subjektiv, intelligent und intuitiv. Es erzählt vom Trauerprozess einer Tochter um ihren Vater, wie er wohl noch nie gelebt und beschrieben worden ist.

Zählst du 3 Bücher auf, die dich prägten, die du vielleicht mehr als einmal gelesen hast und in deinen Regalen einen besonderen Platz haben?

Als Kind: «Rösslein Hü». Ich weiss nicht, wie viele Male ich es gelesen habe. In der Kantonsschule: «Warten auf Godot» von Samuel Beckett. In den 90er Jahren: «Kapitän Nemos Bibliothek» von Per Olov Enquist. Um nur drei von unzähligen Rosinen rauszupicken.

Frisch hätte wohl auch als Architekt sein Auskommen gefunden und Dürrenmatt kippte eine ganze Weile zwischen Malerei und dem Schreiben. Wärst du nicht Schriftstellerin oder Schriftsteller, hätten sich deine Bücher trotz vieler Versuche nicht verlegen lassen, hätte es eine Alternative gegeben? Gab es diesen Moment, der darüber entschied, ob du weiter schreiben willst?

Ich war 40, als mein erstes Buch publiziert wurde. Ich hatte also die Alternative vorher gewählt: Logopädie. Nicht nur als Broterwerb, sondern als tolle Herausforderung, mit Sprache auf eine andere Art Umgang zu pflegen. Seit ich schreiben gelernt hatte, habe ich nie mehr damit aufgehört. Als dann aber 1981 in der Literaturzeitschrift «NOISMA» mein erstes Gedicht in gedruckter Form erschien, gab mir dies einen ungeheuren Auftrieb.

Was tust Sie mit gekauften oder geschenkten Büchern, die dir nicht gefallen?Teilweise schenke ich sie weiter, teilweise wandern sie in die Frauenbibliothek «Wyborada», ins Antiquariat oder ins Brockenhaus. Zerlesene Bücher wandern ins Altpapier.

Liebe Christine, vielen Dank!

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen. Webseite der Autorin

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen. Webseite der Autorin

![A858827197_image001[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/A858827197_image0011-188x300.png) In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

Das war der 2. Teil einer kleinen Reihe. Am 1. August antwortet Klaus Modick. Seien Sie wieder dabei!

«Das Leben: Gebrauchsanweisung» von Georges Perec:

«Das Leben: Gebrauchsanweisung» von Georges Perec: «Warten auf Godot» von Samuel Beckett:

«Warten auf Godot» von Samuel Beckett:

m Zuruf «Bis dann! Ich schreibe euch aus Berlin!» in den Krieg fuhr. Der Krieg, das Pfeiffen der Granaten, das Warten auf den Einschlag, all die Toten riss einen Teil seiner Seele aus ihm heraus – und mit ihr 15 Jahre seiner unmittelbaren Vergangenheit. Plötzlich existiert keine Ehefrau mehr, nicht einmal mehr das durch eine Krankheit dahingeraffte Kind. Stattdessen ist da diese Frau, die die Botschaft brachte, eine von Mühsal, Arbeit und Einerlei gezeichnete Frau, Margaret, die Chris vor 15 Jahren liebte und die einzige zu sein scheint, die den versehrten Chris am Leben hält.

m Zuruf «Bis dann! Ich schreibe euch aus Berlin!» in den Krieg fuhr. Der Krieg, das Pfeiffen der Granaten, das Warten auf den Einschlag, all die Toten riss einen Teil seiner Seele aus ihm heraus – und mit ihr 15 Jahre seiner unmittelbaren Vergangenheit. Plötzlich existiert keine Ehefrau mehr, nicht einmal mehr das durch eine Krankheit dahingeraffte Kind. Stattdessen ist da diese Frau, die die Botschaft brachte, eine von Mühsal, Arbeit und Einerlei gezeichnete Frau, Margaret, die Chris vor 15 Jahren liebte und die einzige zu sein scheint, die den versehrten Chris am Leben hält. Dame Cicely Isabel Fairfield, besser bekannt als Rebecca West (1892-1983), wurde in London geboren. West arbeitete als Journalistin für namhafte Zeitungen, darunter der Daily Telegraph, New Statesman, New York Herald Tribune. Sie machte sich einen Namen mit ihren Artikeln als Frauenrechtlerin und Literaturkritikerin. Auf diese Weise lernte sie auch H.G. Wells kennen. Sie schrieb einen Verriss über seinen 1912 erschienenen Roman «Mariage. Die Geschichte einer Ehe» und bezeichnete Wells als die alte Jungfer unter den zeitgenössischen Romanciers. Das machte ihn neugierig und er lud sie zum Lunch ein. Ab 1913 wurde daraus eine Liebesbeziehung. Die Beziehung der beiden hielt gute zehn Jahre, aber sie hatten bis zu Wells› Tod im August 1946 ein gutes Verhältnis zueinander. West soll wohl auch ein Verhältnis mit Charlie Chaplin gehabt haben. Sie arbeitete als Schriftstellerin; George Bernard Shaw sagte einmal, dass wohl niemand so gut und so rigoros mit einem Stift umgehen könne wie Rebecca West. Als Journalistin wurde sie mehrfach ausgezeichnet, Truman bezeichnete sie in einer Laudatio als die beste Reporterin der Welt. 1946 entsandte sie der New Yorker als Berichterstatterin zu den Nürnberger Prozessen, in den 60er Jahren berichtete sie aus Südafrika über Apartheid.

Dame Cicely Isabel Fairfield, besser bekannt als Rebecca West (1892-1983), wurde in London geboren. West arbeitete als Journalistin für namhafte Zeitungen, darunter der Daily Telegraph, New Statesman, New York Herald Tribune. Sie machte sich einen Namen mit ihren Artikeln als Frauenrechtlerin und Literaturkritikerin. Auf diese Weise lernte sie auch H.G. Wells kennen. Sie schrieb einen Verriss über seinen 1912 erschienenen Roman «Mariage. Die Geschichte einer Ehe» und bezeichnete Wells als die alte Jungfer unter den zeitgenössischen Romanciers. Das machte ihn neugierig und er lud sie zum Lunch ein. Ab 1913 wurde daraus eine Liebesbeziehung. Die Beziehung der beiden hielt gute zehn Jahre, aber sie hatten bis zu Wells› Tod im August 1946 ein gutes Verhältnis zueinander. West soll wohl auch ein Verhältnis mit Charlie Chaplin gehabt haben. Sie arbeitete als Schriftstellerin; George Bernard Shaw sagte einmal, dass wohl niemand so gut und so rigoros mit einem Stift umgehen könne wie Rebecca West. Als Journalistin wurde sie mehrfach ausgezeichnet, Truman bezeichnete sie in einer Laudatio als die beste Reporterin der Welt. 1946 entsandte sie der New Yorker als Berichterstatterin zu den Nürnberger Prozessen, in den 60er Jahren berichtete sie aus Südafrika über Apartheid.

![Kissina[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/Kissina1.jpg) Julia Kissina, 1966 in Kiew geboren, gehörte in den Achtzigern und Neunzigern zur neuen russischen Avantgarde zusammen mit Vladimir Sorokin. Julia Kissina schafft mit Literatur das, was kein Hollywoodfilm, keine Massenmusik, kein grelles Bild, kein gefälliges Theaterspektakel vermag. Sie evoziert Bilder, die sich mit ihrem Geschehen, in Kulissen, Farben und Gerüchen wie durch ein Kaleidoskop in meinem Kopf dauernd neu erfinden, ineinande

Julia Kissina, 1966 in Kiew geboren, gehörte in den Achtzigern und Neunzigern zur neuen russischen Avantgarde zusammen mit Vladimir Sorokin. Julia Kissina schafft mit Literatur das, was kein Hollywoodfilm, keine Massenmusik, kein grelles Bild, kein gefälliges Theaterspektakel vermag. Sie evoziert Bilder, die sich mit ihrem Geschehen, in Kulissen, Farben und Gerüchen wie durch ein Kaleidoskop in meinem Kopf dauernd neu erfinden, ineinande![42532[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/425321-181x300.jpg) rgreifen, nicht wirklich fassbar. Ihre Geschichte flackert, gibt den einen Moment in aller Deutlichkeit preis, um ihn im nächsten Abschnitt zu kippen. Die Autorin ist mit einer Art des Wahrnehmens gesegnet, einem ganz besonderen Sensorium, das mir selbst und wohl den meisten Menschen verwehrt bleibt. Keine Ahnung, ob zu ihrem Segen! Aber wenn ich lese, was und wie sie schreibt, spüre und höre ich in mir, dass es Zwischentöne geben muss, von denen ich in meinem Alltag nicht einmal eine Ahnung habe.

rgreifen, nicht wirklich fassbar. Ihre Geschichte flackert, gibt den einen Moment in aller Deutlichkeit preis, um ihn im nächsten Abschnitt zu kippen. Die Autorin ist mit einer Art des Wahrnehmens gesegnet, einem ganz besonderen Sensorium, das mir selbst und wohl den meisten Menschen verwehrt bleibt. Keine Ahnung, ob zu ihrem Segen! Aber wenn ich lese, was und wie sie schreibt, spüre und höre ich in mir, dass es Zwischentöne geben muss, von denen ich in meinem Alltag nicht einmal eine Ahnung habe.![autor_1177[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/autor_11771-206x300.jpg) ssischen Befindens, das Buch trotz seines Geschehens in der Zukunft eine Antiutopie. Sorokins neuer Roman «Telluria» das Panorama einer dramatisch veränderten Welt, eine «Discokugel» aus 50 verschiedenen Spiegeln zusammengesetzt, 50 Bilder über grosse Träume, Alpträume, über den Kampf um Tellurianägel, eine Droge, die in den Scheitel getrieben, den Alltag und die Umwelt viel näher werden lassen.

ssischen Befindens, das Buch trotz seines Geschehens in der Zukunft eine Antiutopie. Sorokins neuer Roman «Telluria» das Panorama einer dramatisch veränderten Welt, eine «Discokugel» aus 50 verschiedenen Spiegeln zusammengesetzt, 50 Bilder über grosse Träume, Alpträume, über den Kampf um Tellurianägel, eine Droge, die in den Scheitel getrieben, den Alltag und die Umwelt viel näher werden lassen.![9783462048117[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/97834620481171-183x300.jpg) sagt, staune ich über die Klarheit, die Deutlichkeit seiner Worte; wenig, wie in Stein gehauen. Sorokin erschafft einen eigenen, phantastischen Kosmos, der phasenweise mehr an Computerspiele und die Bilder von Hyronimus Bosch erinnert, als an die russisch reale Gegenwart. Ein Text mit 50 Augen, einem grossen Fazettenauge, das versucht, die Welt neu und anders zu sehen. Es braucht Mut, den Roman zu lesen.

sagt, staune ich über die Klarheit, die Deutlichkeit seiner Worte; wenig, wie in Stein gehauen. Sorokin erschafft einen eigenen, phantastischen Kosmos, der phasenweise mehr an Computerspiele und die Bilder von Hyronimus Bosch erinnert, als an die russisch reale Gegenwart. Ein Text mit 50 Augen, einem grossen Fazettenauge, das versucht, die Welt neu und anders zu sehen. Es braucht Mut, den Roman zu lesen.

![mannhart[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/mannhart1-200x300.png) Reise nach Ungarn, die neben einem dort zurückgelassenen Weisheitszahn so doch die erste Reportage mit sich brachte. In einer anderen Reportage war er ursprünglich auf der «Suche nach der Herkunft des Erdgases aus seiner Heizung, die kalt geblieben war». Herausgekommen ist der Report einer Reise ganz in den Norden Russlands, in ein kleines Dorf, dessen Geheimnisse nur durch geduldiges Beobachten zu ergründen waren. Ein «Ahnungsloser» unterwegs, gerne ein unsichtbarer Gast, der viel lieber vergessen geht. Gerade deshalb braucht es für seine Reportagen mehr als ein paar kurze Tage, sondern ein paar Wochen, um beim Beobachteten vergessen zu gehen.

Reise nach Ungarn, die neben einem dort zurückgelassenen Weisheitszahn so doch die erste Reportage mit sich brachte. In einer anderen Reportage war er ursprünglich auf der «Suche nach der Herkunft des Erdgases aus seiner Heizung, die kalt geblieben war». Herausgekommen ist der Report einer Reise ganz in den Norden Russlands, in ein kleines Dorf, dessen Geheimnisse nur durch geduldiges Beobachten zu ergründen waren. Ein «Ahnungsloser» unterwegs, gerne ein unsichtbarer Gast, der viel lieber vergessen geht. Gerade deshalb braucht es für seine Reportagen mehr als ein paar kurze Tage, sondern ein paar Wochen, um beim Beobachteten vergessen zu gehen.![sec_mannhart_bergsteigen_big[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/07/sec_mannhart_bergsteigen_big1-206x300.png) dass ich als Leser dauernd nachfragen möchte, wie genau das Erzählte die Wahrheit trifft. Urs Mannhart erzählt vom Reporter Thomas Steinhövel, der als Berichterstatter die Orte bereist, in denen Geschichte geschrieben wird und dabei immer mehr zum ‹Bergsteiger im Flachland› wird, in einer Zeitungswelt, die dem Internet immer näher ist als der Realität. Urs Mannhart erzählt von den Schlachten unserer Zeit, den Menschen und dem Verschwinden einer Welt im Balkan, dem Leiden in den Erdbeerplantagen Spaniens, der Suche nach Gerechtigkeit in den Büros des Den Haager Gerichtshofs. Ein starker Roman, ein Denkmal für Thomas Brunnsteiner, jenen Reporter, der Urs Mannharts Roman mit unsinnigen Plagiatsvorwürfen für Monate blockierte. Ein finanzielles Desaster für Autor und Verlag.

dass ich als Leser dauernd nachfragen möchte, wie genau das Erzählte die Wahrheit trifft. Urs Mannhart erzählt vom Reporter Thomas Steinhövel, der als Berichterstatter die Orte bereist, in denen Geschichte geschrieben wird und dabei immer mehr zum ‹Bergsteiger im Flachland› wird, in einer Zeitungswelt, die dem Internet immer näher ist als der Realität. Urs Mannhart erzählt von den Schlachten unserer Zeit, den Menschen und dem Verschwinden einer Welt im Balkan, dem Leiden in den Erdbeerplantagen Spaniens, der Suche nach Gerechtigkeit in den Büros des Den Haager Gerichtshofs. Ein starker Roman, ein Denkmal für Thomas Brunnsteiner, jenen Reporter, der Urs Mannharts Roman mit unsinnigen Plagiatsvorwürfen für Monate blockierte. Ein finanzielles Desaster für Autor und Verlag.

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen.

Christine Fischer, 1952 in Triengen LU geboren, studierte Logopädie am Heilpädagogischen Institut der Universität Freiburg. Sie wohnt in St. Gallen und ist als Sprachtherapeutin tätig. Veröffentlichung der Bücher «Eisland» (1992), «Lange Zeit» (1994), «Augenstille» (1999), «Solo für vier Stimmen» (2003), «Von Wind und Wellen, Haut und Haar» (2004), «Vögel, die mit Wolken reisen» (2005) und «Nachruf auf eine Insel» (2009). Ausgezeichnet mit verschiedenen Förder- und Werkpreisen. ![A858827197_image001[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/A858827197_image0011-188x300.png) In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

In ihrem neusten Roman «Lebzeiten» stehen Lore und Karl kurz vor der Pensionierung. Da diagnostiziert der Arzt eine Erkrankung, die Lore «Kopfgeschehen» nennt. Allmählich wird sie ihr Gedächtnis und die Sprache verlieren. Lore beginnt zu schreiben. Kein Tagebuch, sondern einen Brief an das Leben. Sie erzählt vom veränderten Zusammenleben mit Karl, von ihrer Arbeit als Kindergärtnerin, die nun gefährdet ist. Sie beschwört eine rätselhafte Libbe herauf und die Jahre mit ihrer besten Freundin Eileen, die Lore und Karl ihren kleinen Sohn anvertraut hat: Oliver. Doch Oliver ist inzwischen erwachsen und stellt seine Adoptiveltern auf eine harte Probe. Die Krankheit schreitet fort, verändert Lores Sprache. Doch Lore gibt nicht auf. Auch als ihr die Wörter mehr und mehr entgleiten, hält sie die Zwiesprache mit dem Leben aufrecht und öffnet sich neuen Erfahrungen.

So deplatziert und morbid mir der Ort Leukerbad mit jedem Jahr sauer aufschlägt, mit seiner Anhäufung von leerem Raum, Plastiktischtüchern, russisch sprechendem Personal und Einmannmusikunterhaltung unter meinem Hotelzimmer, so beeindruckend war die Gewalt der Bergkulisse und die der Sprache. Schon erstaunlich, was Hans Ruprecht und Anna Kulp, die Leiter des Festivals, in Leukerbad zu konzentrieren vermögen – und ganz offensichtlich nicht nur zur Freude des angereisten Publikums. Ich freue mich schon jetzt auf den kommenden Literaturhochsommer 2017 in Leukerbad.

So deplatziert und morbid mir der Ort Leukerbad mit jedem Jahr sauer aufschlägt, mit seiner Anhäufung von leerem Raum, Plastiktischtüchern, russisch sprechendem Personal und Einmannmusikunterhaltung unter meinem Hotelzimmer, so beeindruckend war die Gewalt der Bergkulisse und die der Sprache. Schon erstaunlich, was Hans Ruprecht und Anna Kulp, die Leiter des Festivals, in Leukerbad zu konzentrieren vermögen – und ganz offensichtlich nicht nur zur Freude des angereisten Publikums. Ich freue mich schon jetzt auf den kommenden Literaturhochsommer 2017 in Leukerbad. Radio Rotten Kurzinterview

Radio Rotten Kurzinterview

![145442842-25183ea6-dcca-4189-8916-32759949921a[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/145442842-25183ea6-dcca-4189-8916-32759949921a1-300x110.jpg) Lorenzo Marone, geboren 1974 in Neapel, arbeitete fast zehn Jahre lang als Anwalt in seiner Heimatstadt, bis er sich ein Herz fasste, den ungeliebten Beruf an den Nagel hängte und sich seiner wahren Leidenschaft widmete: dem Schreiben. Sein erster Roman eroberte die Herzen der italienischen Leser im Sturm und erntete begeisterte Rezensionen.

Lorenzo Marone, geboren 1974 in Neapel, arbeitete fast zehn Jahre lang als Anwalt in seiner Heimatstadt, bis er sich ein Herz fasste, den ungeliebten Beruf an den Nagel hängte und sich seiner wahren Leidenschaft widmete: dem Schreiben. Sein erster Roman eroberte die Herzen der italienischen Leser im Sturm und erntete begeisterte Rezensionen.

![178595.131024_werner[1]](https://literaturblatt.ch/wp-content/uploads/2016/06/178595.131024_werner1-300x169.jpg) Abgang». Mit vierzig Jahren war er kein früh Vollendeter, dafür schien er aber schon mit seinem ersten Werk angelangt zu sein und hatte einen unverwechselbaren Stil. Obwohl seine Sprache einfach zu lesen ist, ist sie hochpräzise gearbeitet, elegant und differenziert, reich und virtuos ohne jemals selbstgefällig zu sein. In den zwanzig folgenden Jahren veröffentlichte Markus Werner sechs weitere Romane von «Froschnacht» über «Die kalte Schulter» bis zu „Am Hang», dem letzten Roman, der 2004 als erster im S. Fischer Verlag erschien und ihm, nachdem er viele Jahre lang als Geheimtipp gehandelt wurde, zu einem späten Durchbruch verhalf.»

Abgang». Mit vierzig Jahren war er kein früh Vollendeter, dafür schien er aber schon mit seinem ersten Werk angelangt zu sein und hatte einen unverwechselbaren Stil. Obwohl seine Sprache einfach zu lesen ist, ist sie hochpräzise gearbeitet, elegant und differenziert, reich und virtuos ohne jemals selbstgefällig zu sein. In den zwanzig folgenden Jahren veröffentlichte Markus Werner sechs weitere Romane von «Froschnacht» über «Die kalte Schulter» bis zu „Am Hang», dem letzten Roman, der 2004 als erster im S. Fischer Verlag erschien und ihm, nachdem er viele Jahre lang als Geheimtipp gehandelt wurde, zu einem späten Durchbruch verhalf.» e sich auch ihre Geschichten und Liebesgeschichten. Was als stockendes Gespräch zwischen Zufallsbekannten begonnen hat, entwickelt eine fiebrige, beklemmende Dynamik, der sich weder Clarin noch der Leser entziehen kann. Es sind zweifelhafte Umstände, unter denen Loos seine geliebte, fast vergötterte Frau verloren hat, und dieser Verlust scheint ihm die Welt schwer und verhasst zu machen. Clarin hingegen lebt leicht und gern. – Ferner könnten zwei Menschen einander nicht sein. Wie nah sie sich sind, stellt sich erst spät heraus.

e sich auch ihre Geschichten und Liebesgeschichten. Was als stockendes Gespräch zwischen Zufallsbekannten begonnen hat, entwickelt eine fiebrige, beklemmende Dynamik, der sich weder Clarin noch der Leser entziehen kann. Es sind zweifelhafte Umstände, unter denen Loos seine geliebte, fast vergötterte Frau verloren hat, und dieser Verlust scheint ihm die Welt schwer und verhasst zu machen. Clarin hingegen lebt leicht und gern. – Ferner könnten zwei Menschen einander nicht sein. Wie nah sie sich sind, stellt sich erst spät heraus.

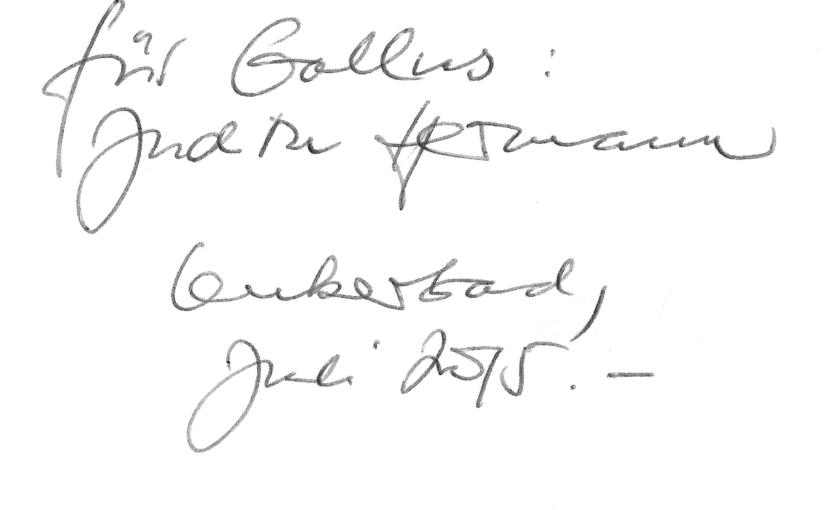

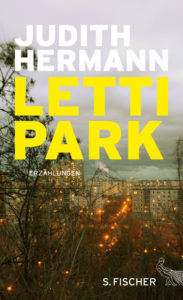

Judith Hermann beschreibt keine Verletzungen, aber die Narben, die sie alle mit sich herumtragen, die Male, Mutter- und Vatermale, Freundschafts- und Liebesmale, die nichts vergessen lassen. Und sie beschreibt sie mit Sätzen, die kurz und messerscharf sind, manchmal in ihrer Repetition wie Faustschläge auf blaue Flecken. «Er will es so. Genau so und nicht anders. Er will auf seinem gepackten Koffer inmitten einer Szenerie aus zusammenhangslosem Chaos sitzen, auf einem Trümmerhaufen, dann kann er sich den Anforderungen des Lebens halbwegs stellen.» Vielleicht einer der Schlüsselsätze im Buch. Einer jener Sätze so deutlich und klar in Geschichten, die ausufern, nicht in ihrer Erzähllänge, aber in der Potenz, die sie mit sich tragen.

Judith Hermann beschreibt keine Verletzungen, aber die Narben, die sie alle mit sich herumtragen, die Male, Mutter- und Vatermale, Freundschafts- und Liebesmale, die nichts vergessen lassen. Und sie beschreibt sie mit Sätzen, die kurz und messerscharf sind, manchmal in ihrer Repetition wie Faustschläge auf blaue Flecken. «Er will es so. Genau so und nicht anders. Er will auf seinem gepackten Koffer inmitten einer Szenerie aus zusammenhangslosem Chaos sitzen, auf einem Trümmerhaufen, dann kann er sich den Anforderungen des Lebens halbwegs stellen.» Vielleicht einer der Schlüsselsätze im Buch. Einer jener Sätze so deutlich und klar in Geschichten, die ausufern, nicht in ihrer Erzähllänge, aber in der Potenz, die sie mit sich tragen. Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt «Sommerhaus, später» (1998) wurde eine ausserordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband «Nichts als Gespenster». Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. «Alice» (2009), fünf Erzählungen, wurde international gefeiert. Zuletzt erschien der Roman «Aller Liebe Anfang». Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.

Judith Hermann wurde 1970 in Berlin geboren. Ihrem Debüt «Sommerhaus, später» (1998) wurde eine ausserordentliche Resonanz zuteil. 2003 folgte der Erzählungsband «Nichts als Gespenster». Einzelne dieser Geschichten wurden 2007 für das Kino verfilmt. «Alice» (2009), fünf Erzählungen, wurde international gefeiert. Zuletzt erschien der Roman «Aller Liebe Anfang». Für ihr Werk wurde Judith Hermann mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter dem Kleist-Preis und dem Friedrich-Hölderlin-Preis. Die Autorin lebt und schreibt in Berlin.